文编:齐佳慧

“文工团”被解散,标志着一代人的“芳华”逝去。如今“八一电影制片厂”被裁撤,只为人们留下了最后一段《芳华》。

相信很多看过《芳华》的人都会感叹,“八一电影制片厂”的片头把我们一下子带会了那个年代。

而近日,作为热映的电影《芳华》的出品公司之一,“八一电影制片厂”确认被裁撤。就如同电影中“文工团”的命运,这个曾经辉煌一时的老牌电影厂,在军改大潮中,也彻底退出了历史舞台。

据解放军军报消息,军改合并完成后:“八一电影制片厂”与原总政歌舞团、总政歌剧团、总政话剧团、总政军乐团合并,更名为“解放军文化艺术中心电影电视制作部”;另还将裁员、恢复坐班制等,与原建制已面目全非。

目前,八一厂已减员,二月完成定编,三月落实到人头,并且确定四月走上正规,完成改革!说起来令人唏嘘,从1952年8月1日建厂到2017年已走过65年的制片厂,就这样消失于历史的长河之中。

“八一厂”是如何从辉煌走向没落?其他那些记忆中的老电影厂牌,如今又生存的如何?

一、从辉煌到落幕,“八一厂”从未失彩!

对于那个年代的人而言,应该再也没有哪个厂标,能够像八一厂徽那样让人激情澎湃。伴随着雄壮的《中国人民解放军进行曲》,蓝底红星熠熠生辉的出现,是多少人心中经典的记忆。

八一电影制片厂是中国唯一的军队电影制片厂,1952年建厂至今,已拍摄各类题材电影作品2400余部,其中有故事影片240余部。

从上个世纪五六十年代,《永不消逝的电波》《野火春风斗古城》展示了属于那个年代最好的谍战片;《柳堡的故事》讲述了革命战争年代最动人的爱情;大型音乐舞蹈史诗《东方红》堪称经典难以复制;

还有《冲破黎明前的黑暗》《英雄虎胆》《回民支队》《战上海》《林海雪原》《地道战》无不展示了中华民族的英勇气魄。

到七八十年代有《归心似箭》《四渡赤水》《风雨下钟山》《巍巍昆仑》等影片。其中儿童片《闪闪的红星》作为红色经典永载史册;《晚钟》对战争中的人性反思和人道主义光芒,获得了柏林电影节“银熊奖”。

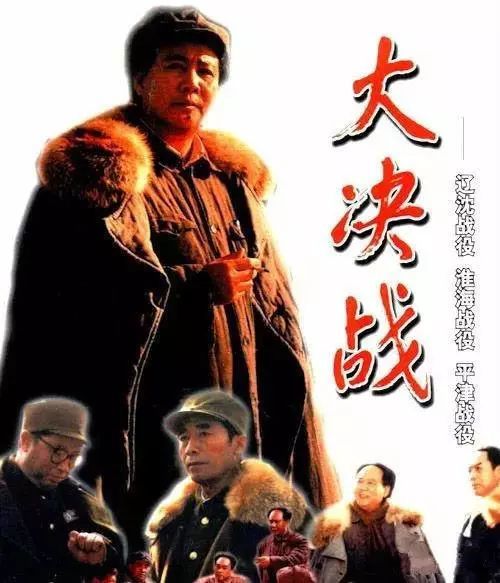

八十年代末拍摄的《大决战》三部曲,是八一厂最辉煌的时刻,也是国产战争片最辉煌的时刻。《大决战》调集千军万马拍摄的战争场面难以再现。

随后的《大转折》《大进军》的诞生为观众呈现了波澜壮阔的革命战争场面和异彩纷呈的电影画面,为中国乃至世界电影画廊增添了光辉一页。

九十年代,反映抗美援朝的纪录片《较量》也成为1996年高票房的话题影片。

进入新世纪,中国电影业发生重大变化,好莱坞大片入侵,国产影片加快市场化步伐,这一切都对体制内的八一厂提出了重大考验。

面对新的形势,八一厂调整创作思路,确定了从以革命历史题材为主向现实题材为主的转换,同时借鉴好莱坞类型电影的创作模式,探索中国军事电影的新思路。

八一厂又留下了《冲出亚马逊》《惊涛骇浪》《惊心动魄》《情暖万家》等一批思想性、艺术性、观赏性俱佳的经典故事影片。

近些年来,八一制片厂的参与的故事影片逐渐变少,但在关键年份,如建军、建党、建国、长征胜利周年纪念,仍献上了如《太行山上》、《八路军》、《我的长征》、《雄关漫道》、《八月一日》、《士兵突击》、《歼十出击》、《百团大战》、《辛亥革命》、《建党伟业》、《建国大业》、《建军大业》等一系列优秀主旋律影视作品,产生了巨大的社会影响。

一路走来,从辉煌直到落幕,八一电影制片厂从未失彩!

二、既然精彩,为何落幕?

那么,既然“八一厂”一路精彩,为何还会走向末路呢?这还是要从它的体制说起。

作为老牌的国有制片厂之一,八一电影制片厂同时还是属于军队体制内,一直是国有独资。是“红”得不能再“红”的国有单位。

这次建制被裁,国家对于军队的新政是其最主要原因。但是事实上,在此之前(特别是2015年后),“八一电影制片厂”就很少参与到实际的电影制作运作之中。

无论是《建国大业》《建党伟业》《建军大业》还是最新的《芳华》,八一电影制片厂都只是众多出品方的其中一个。

类似“八一厂”这样的国资电影集团的分水岭在上世纪90 年代,产业化改革后,国有企业失去了对资源的专属占有权,民营电影公司开始崛起成为主流,电影市场重新洗牌。

也有一些国有电影单位,选择了转企改制,近年来更有“中影集团”“上影集团”上市。而“八一厂”却因其体制独特性,深陷改革的困顿中难于脱身,没有同其他单位一样乘坐上资本的高速列车。

资金和人才的压力成为限制其发展的最大瓶颈,每年能赚钱的业务越来越缩水,成本负担却与日俱增;曾经撑起门面的制作人才纷纷下海,而只占位却“吃闲饭”的老员工却积重难返。

这样看来,如今给“八一厂”一个安乐死,也不失为一个良策。

三、繁华不复,八大国有电影制片厂经历生死劫

除了“八一厂”,其他那些记忆中的制片厂如今又生存的怎样呢?

在上一辈中,影响力较大的“八大”制片厂分别是:北京电影制片厂 、上海电影制片厂 、西安电影制片厂 、珠江电影制片厂 、八一电影制片厂 、娥眉电影制片厂 、长春电影制片厂 、潇湘电影制片厂。

1、就制片厂本身来讲:

北影厂被拆;

上影厂合并到了上海电影集团公司;

长春电影制片厂改制后,基本上成了影视旅游基地;

西影厂曾经培养出了张艺谋、陈凯歌、顾长卫,而现在对它最新的记忆就是王全安拍的《白鹿原》;

峨嵋电影制片厂成了峨嵋电影集团,但却已经没什么存在感;

珠江电影制片厂成了“珠影集团”,也已经再没什么像样的作品。

2、转制合并后的企业发展

大多也不太如人意,只有“上影”表现较为出色。

上影集团在上市前就已经拥有众多院线公司。其中,联和院线在2016年实现31亿元票房,占全国市场份额7.14%。 同时,上影集团参与组建的 “四海电影发行联盟”,院线资源占全国近20%。

但是,由于缺少接近政治中心或经济腹地所能得到的资源支持,包括峨影、长影、珠影等在内的其它“八大”国有电影集团,则基本都处于苦苦挣扎阶段。

以峨眉电影集团为例,据2016年的调查数据,峨影员工平均年龄50多岁,人数达到了1000多人,离退休占到一大半,且人员的配置却极其不合理。不仅是人浮于事,且人事费用高达两千万余元。

成本偏高,经营性收入渠道有限,峨影2015年-2016年的扣非净利润都为负数。

曾经是新中国多个“第一”(包括第一部故事片,第一步译制片,第一部动画片)拥有者的长春电影集团也面临着同样的问题。

数据显示,长影2014~2016连续两年度公司营业利润均为负,营业外收入远超主营收入。

这也是国有电影公司普遍的现象造成的结果:拍电影并不赚钱,收入往往是依靠其他渠道,比如器材租赁,场地外租等等在既有资源再利用上的收入。

这些老牌国有电影企业,虽大多没有到生存不下去的地步,却也都过的不太好。

四、国有老厂,昔日辉煌能否重现?

尽管积弊重重,国有电影公司也有属于自己得天独厚的优势,毕竟带着“国”字头,在政策和扶持上,还是拥有许多优惠。

而且,因为历史原因,有不少国企拥有先天的影院资源。抛开上影不谈,峨影也有太平洋、峨眉、新天地等院线参股,合计影院超过100家。珠影旗下累计也有超过400家影院.......

另外,在IP内容上,老厂们也掌握了许多资源,“八大”电影曾经为中国观众贡献了无数的精品力作,无论是改编翻拍,还是其曾买下过的著作版权,都有可能创造出新的精彩。

对于国有企业来说,目前最关键是人,不仅是内容制作上的人才,符合现代标准的电影项目的管理人才也是关键。

若能真正解决人才问题,老厂们重现当年几乎垄断的“盛世”不太可能,却还是能提高竞争力,在目前的电影市场中与民营企业一争高低的!

“八一”等老厂们,辉煌时代已经过去,但改制、合并、重组之后,他们并没有真正退出历史舞台。只要曾经的电影人们保留原厂的魂,“八一电影制片厂”们就会一直以另一种方式存在。

评论