小说家、学者、散文家玛丽莲·鲁滨逊(Marilynne Robinson)是美国首屈一指的知识分子之一,对信仰、恐惧与懊悔等一系列重大问题均有涉猎,其笔法明快而犀利,曾获普利策奖,并于2009年以其第三部小说《家》(Home)捧得奥兰治小说奖。

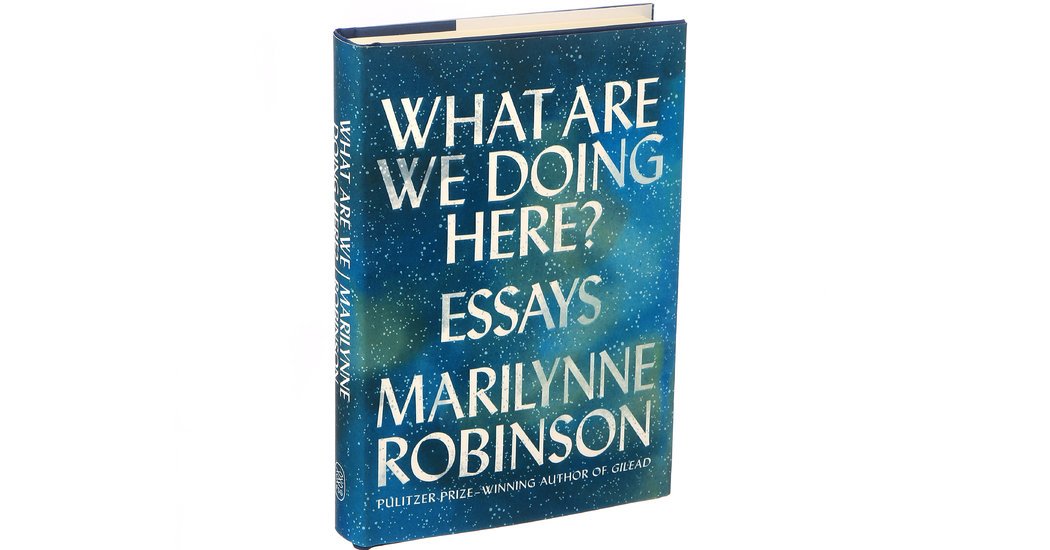

鲁滨逊生于爱达荷州,现年74岁,目前往返于艾奥瓦州的家与纽约州的萨拉托加温泉城之间,从事写作、教学与授课等工作。她的小说三部曲《家》、《基列》(Gilead)与《莱拉》(Lila)前后共耗费了34年时间,对文学界做出了不可磨灭的贡献。最近,她出版了新散文集《我们在这里做什么?》(What Are We Doing Here?),从当前政治极化颇为严重的大环境出发,再一次地触及了我们如何安身立命这类根本性的关切。《卫报》对她进行了专访。

《卫报》:你的大部分作品都鼓励读者以欣赏人类的才能与天赋为乐。在最新一篇散文《神圣者》(The Divine)中,你曾谈到我们非常不情愿去庆祝社会业已取得的成就。你还引用了华兹华斯十四行诗里的句子“它无法打动我们,伟大的上帝啊!我宁愿做一个异教徒”,指出我们的局限乃是源于神圣感的缺乏。这就是你的看法吗?

鲁滨逊:是的,这个问题我一直关注至今。我不明白情况为何如此,但现代世界的确充斥着一股不假思索的负面态度,尤其是针对技术。但这个态度是会自我实现的。它使得人心惶惶,让人觉得一切都在碎片化。对此应该有所平衡,当然,这并不等于说我们要做好好先生。

《卫报》:能否这样说,就你在宗教信仰上的立场而言,它的关键在于一种对奇迹的感受力(feeling of wonder)?对你来讲,拥护信仰看起来是一目了然的,其证明无可辩驳,种种想要回避此问题的努力在你看来是令人困惑的。

鲁滨逊:我最不懂现代社会的一个点是,随着我们的知识增长,我们越来越了解地球惊人的独特性,但却不愿意承认它。哪怕有朝一日我们能找到一处类似于地球的居所,从事实的角度看,也不过意味着宇宙中只有两个东西具有这样的绝对独特性。这样的一种无神论拒斥了上述关于独特性的思想,反而视之为陈旧过时。但我觉得这没什么道理。在这方面已经有了一些初步工作,它们基于诸如达尔文主义或是其它某些理论,人类的主体性体验(experience of human subjectivity)被这些学说有意一概加以排斥。

《卫报》:已经具备基督教信仰的读者对你的论述是否将有更好的理解?

鲁滨逊:我没想过谁是最佳读者这类问题,有没有宗教信仰都无妨。我写书的时候所抱持的乃是我自己的目的。说实话这有些任性成分。某种意义上讲我写这本书是为了填补某些空白。我有这样的感觉,即应当让问题自己慢慢浮现出来,然后我再去设法解决它。

《卫报》:过去两年来一批虔诚的基督徒大力支持唐纳德·特朗普,对此你是否感到困扰?

鲁滨逊:这种自诩基督教的民粹主义文化的上位让人震惊,它有着极为可怕的毁灭性。这是基督教义理的失败。宗教领袖们的失败之处在于,他们学到的那些教诲不够好,从而对基督教应当是何等样貌没有一个足够好的认识。他们应当在这方面下更多功夫。这不是说基督教的历史迄今为止就一清二白,它有时会因某些缘由或是政治目的受到利用,而这方面的责任需要由它自己来担负。

《卫报》:你目前在读些什么书?

鲁滨逊:《和平的保卫者》(The Defender of the Peace),作者是14世纪的一位意大利学者,名为帕多瓦的马西利乌斯(Marsilius of Padua)。它包含了各种有关如何运作一个我们心目中所认为的现代社会的想法。他先于杰斐逊总统谈到了某些洞见。我们通常会认为自己已经高度发达了,尤其在道德心方面,但我们在生活方式上却并没有相应地变得那么“老练”。

《卫报》:你的消遣手段是什么?

鲁滨逊:你问出这个问题的时候,我才意识到自己有多么自我中心。我不喜欢“稍事休息”这类看法,与众不同是件好事,否则这个世界就太难受了。我目前在读《旧约》的中世纪诠释,以便为下个月在剑桥的讲座做些准备。不过,如果以提升才智为目的的话,我比较喜欢读托马斯·希金森(Thomas Higginson)的东西,他曾经做过艾米莉·迪金森的出版人,也是个很有趣的作家。

《卫报》:你在家里是如何摆放书柜的?我想大概不会像很多人那样按照书脊颜色来摆吧?

鲁滨逊:绝不!我不那么干。一片亮色接一片暗色那样的搭配太乏味了。我会把神学书籍放在一起,尽管里面有些书我必须经常带在身边。这些书包括拉丁文圣经、圣奥古斯丁与加尔文的著作,还有一本1545年翻译的法文版《圣经》。

《卫报》:你比较欣赏哪位文坛新秀?

鲁滨逊:我几乎无法跟同代人融洽相处。但我很欣赏以前带过的一个学生保罗·哈丁(Paul Harding)的作品。他的《修补匠》(Tinkers)一书很出色。

《卫报》:你一般来说最想在什么地方写作?目前又在做些什么工作?

鲁滨逊:我就坐在同一个地方写,总的来说,我是个喜欢坚守习惯的人。我有张米黄色的懒人椅,累了就一躺了事。从这张椅子上起身大概是个十分艰难的决定。这周我刚刚签下了一部新小说的合同。这本书目前已经写完25%,不过眼下我还不想谈论它。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论