作者:溜溜

近年来,汽车外观设计掀起一股“溜背”风潮,各大汽车豪门比如宝马645ci、奥迪A7、奔驰CLS等,还有大众CC、马自达CX-4、MG 6等多款车型,都能找到Fastback的身影。

但其实这种新潮的设计风格一点都不“新”,最早可追溯到19世纪30年代。正如之前提到,生不逢时的克莱斯勒Airflow虽然在市场上表现并不理想,但是它的出现促进汽车设计对空气动力学的思考。

那时流线型设计已经发展成一种时尚的汽车美学,任何影响风阻的设计都是不可原谅的,设计师们也敢于打破常规,另辟蹊径,造出跟大众审美不一样的车。虽然现在看起来很奇葩,但这些独特的设计都是设计师们追求极致空气动力学的尝试,而溜背设计就是在这样的环境下诞生的。

“溜背”繁荣的年代

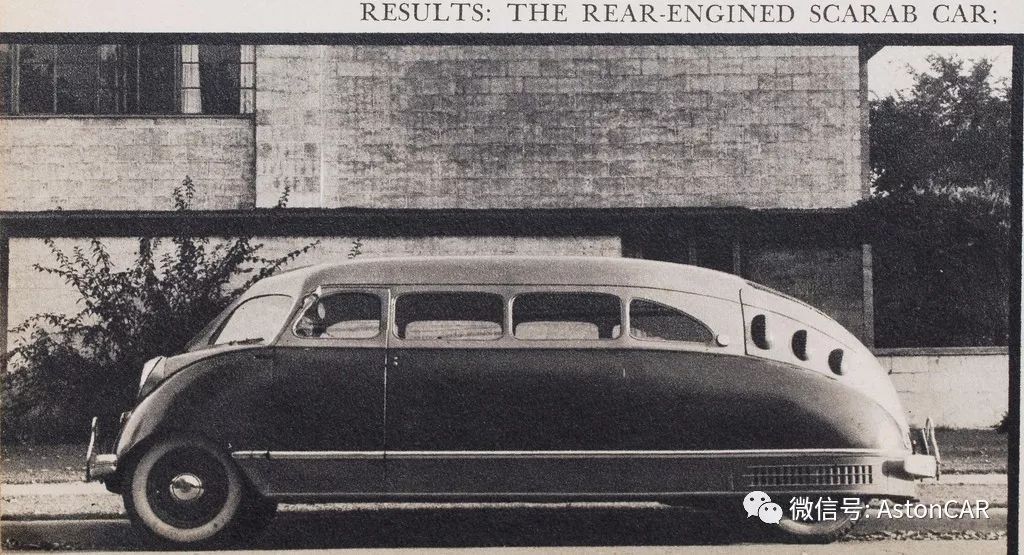

1932年,飞机工程师兼福特三轮摩托车创造者,威廉·布什内尔·斯托特打造了世界上第一辆小型MPV——圣甲虫,设计之初是想让它成为一个车轮上的办公室,因此里面融入很多前卫的思路。

譬如粗壮的圣甲虫有一个小鼻子和超长轴,只为了使车内空间最大化。为了达到更大的空气动力学表现,这款车仿造飞机舱体外形,车顶呈流线型连贯至车尾,一直延伸到车尾保险杠与车后舱盖底部的交界处,打造出宛如水滴一般圆润的流线车身,被公认为溜背风格的开山之作。

此外,此车是世界上第一辆能实现车内座椅360°旋转的车型,为了让乘坐更加舒适,圣甲虫还采用四轮独立悬挂和减震支柱设计,那时所有车型的底盘都是采用硬轴加钢板弹簧的结构。

但这款奇怪而前卫的汽车在当时并没有引起很大的轰动,毕竟消费者对这种非正统的形状接受度不高,而且5000美元的造价对于消费者而言,尝新成本比较高,所以圣甲虫很快就淡出了人们的视野,但这种溜背式的造型却越来越多出现在后来的车型中。

比如我们非常熟悉的甲壳虫和保时捷356,布加迪Type 57ATLantic,萨博92/96,宾利大陆R-Type等。虽然这些车型风格不一,但都具备溜背式的基本要素,而且设计风格已经逐步走向成熟。

这种新型的车尾设计从欧洲传到大西洋的另一边美国,溜背设计与当时盛行的肌肉风格巧妙结合,衍生出“Torpedoback”(鱼雷背)设计,其中代表车型有凯迪拉克61、62Club Coupe系列等。

到了20世纪60年代之后,由于石油危机的爆发,各种个性张扬的车型在市场逐渐受到冷漠对待,消费者更加倾向经济实用的车型。溜背造型的轿车由于还没有到B柱就要开始往下走,在一定程度上牺牲了后排座位的乘客头部空间,如果车身长度不够的话,后排只能沦为儿童专座或者行李箱,而且当时溜背造型过于激进的设计,使得实用性进一步被缩小,因此溜背设计多数只在跑车类车型中使用。直到2000年左右,溜背设计才再次流行起来。

成为个性与运动的代表

一般而言,溜背设计的主要特征是从车顶到后窗到车尾的一条连贯流畅的线条下来。根据车尾设计细节的不同,溜背设计主要分为三张类型,分别是直接溜背式、间接溜背式和跨界全溜背式。

直接溜背式从B柱后车顶线到车尾保险杠、车后舱盖底部的交界处呈流畅平直的线条;间接溜背式则在后窗眉与后舱盖板交界处会有一个小小的缓冲处理;跨界全溜背式的车尾线条弧度较大并往外拱起,车尾呈上翘趋势,为了获得更好的视觉比例,这类型车通常会增加底盘高度,成为现在非常流行的跨界车型。

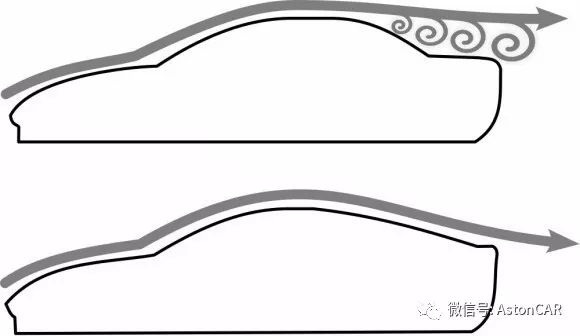

与传统的阶背式车尾设计相比,溜背光滑的表面能有效减少汽车后窗位置处所产生的气流分离区,从而使得背压增加,抵消部分正压,使前后压差阻力减少,有效降低分组系数。此外,由于车尾涡流减少,气流对车尾产生强大的下压力,能提高车辆在高速行驶过程中的车身稳定性,而溜背车尾造型也能使得车辆前后重量配置更容易实现50:50的黄金比例,因此几乎所有跑车都采用空气动力学表现更好的溜背式设计。

正如上面提到,溜背设计会牺牲一定的后排空间,所以一般只能在车身长度4.65m以上的中级车中实现。相比普通阶背式车型而言,溜背设计的车型打破前后对称的视觉感受,流畅的车身轮廓能带来更加优雅的视觉效果,因此从外观看更显高档。

但过于夸张的线条会影响整个车型的美感,因此溜背的斜度、长度、曲线曲率上需要准确把握,对车身线条的设计要求更高,投入成本也会相对更高。但从近年来发布的车型就可以发现,溜背设计的独特性和时尚性,已经成为众多车企在表现车型运动和个性的手法。

如今,溜背设计的再度兴起,可以说是消费者用车需求的改变,除了满足日常用车的需求,溜背式车型能够给消费者带来更多心理上的满足感。但另一方面,溜背车型的价格会更高,而且后排乘坐空间依旧是劣势。那么面对个性与实用性,消费者最后会选择哪个呢?

雅斯顿原创分享文章,版权授权请邮件联系我们吧

评论