刚得知《银魂》要拍真人版的时候,我是震惊并拒绝的。

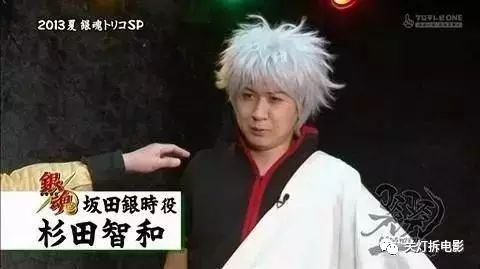

因为在我的心里,坂田银时=杉田智和。

这个给《银魂》动画配音了329集的男人。

而另一方面,银魂=没节操。

真人版要拍到哪种程度?没有这种程度的可不算《银魂》。

当然最主要的担心还是这两年漫改越拍越烂,兼有电影界毒瘤的趋势,早年的的良心选角与剧本一去不复返。

《银魂》在这个节点真人化,肯定会悲剧。

果不其然,从电影院出来后我很郁闷,兼又想起下半年《钢之炼金术师》和《JOJO的奇妙冒险》的真人版也要上映了,我只想仰天长啸:

求求你们不要再拍真人版了!

文/老段

我选择死亡

1

创作过程越来越懒惰

虽然不能粗暴地说这两三年的漫改都是黑心商人圈钱之作,不过在越来越赚钱以外,越来越难看也是不争的事实。

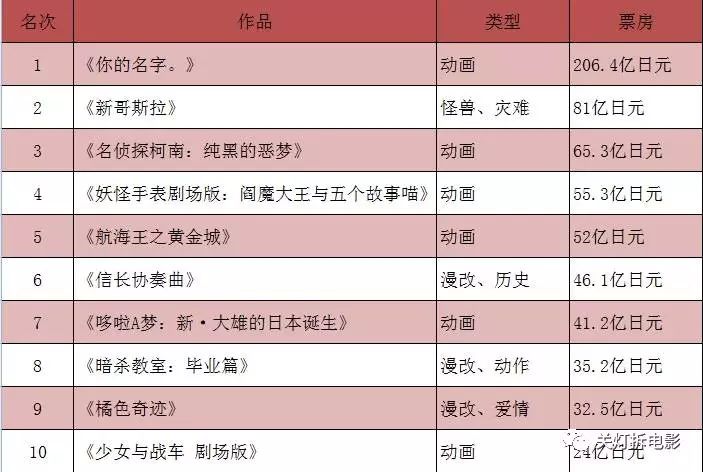

2016年日本电影票房TOP10(不包含海外电影)里,动画6部,真人出演4部。

而4部里漫改就占了3部,可以说10部里9部和动漫相关。

一方面我感叹“原创电影已死”,另一方面又不禁觉得“死宅的钱就是好赚”。据日本电视台统计,去年大大小小的漫改电影有32部左右,破10亿的概率高达40%,而一般电影则只有4%。

相较而言,文学小说改编的日本文艺电影至少还在认真拍,而对于漫改,影视公司则已经开始破罐子破摔。

举这两年尤为审美疲劳的少女漫改为例,基本就是套路制作,学园祭花火大会放学后的表白一个都不能少,电影和电影之间基本看不出什么差别。

海报都长得一样,甘拜下风。

不得不说这与早年的《娜娜》和《交响情人梦》等真人版相比,实在是又省钱又省力。

真人化电影走进低质量的死胡同,原因之一就是制作思路从创作改编堕落到了搬演。

搬演,是一种消费了情怀,但是没有作品价值的商业行为,导演编剧等创作者在这样的制作流程面前,作用几乎被抹杀。

《银魂》真人版在日本本土票房突破了30亿日元,称得上是“卖座”(人民币1.8亿左右,听上去好像不是很高),它的原作漫画是单行本销量累积5100万册的顶级IP。

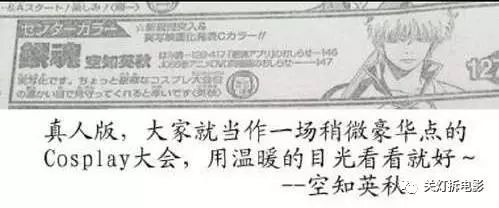

对ACG爱好者来说,真人版电影的最大卖点就是演员们的cosplay。

制作组也顺应民心,选角比隔壁《进击的巨人》良心很多,在扮相和气质上和漫画人物贴合度比较高。

仅凭定妆照,都不用考虑影片的故事情节人物演绎,不少二次元就开始为“神还原”而兴奋了。

但是……在其它地方也太省事了吧?!

不得不说这个改编的策略也太保守了,制作组是怕原创度太高被原作粉追杀吗?

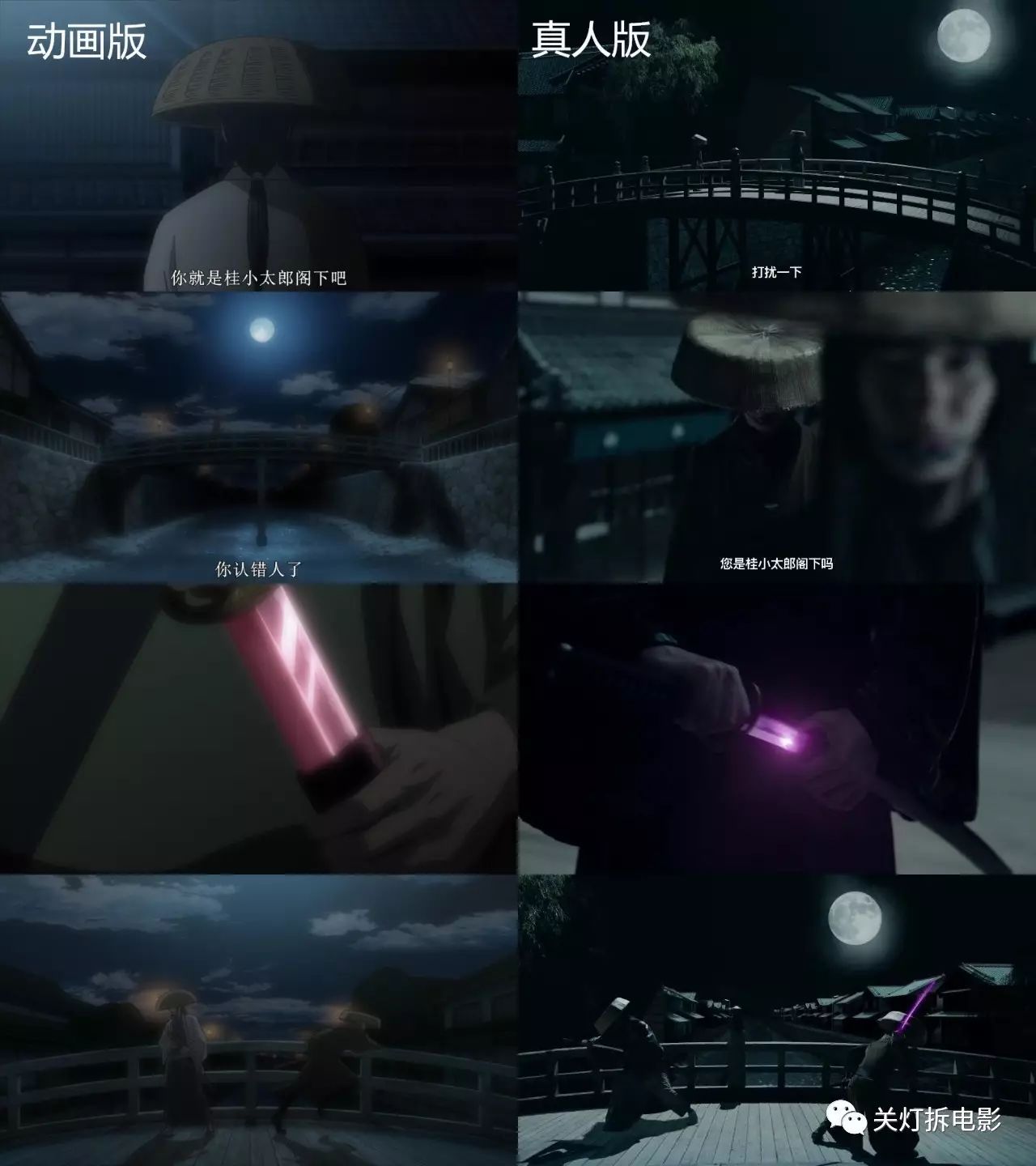

保守到什么地步呢,连个新剧本都没有,故事基本上就是照搬2010年的动画《银魂:新译红樱篇》——这也就算了,连很多分镜头都一模一样。

桂小太郎在桥上遇袭

对于不知道《银魂》是什么的路人观众来说,看完这部电影并不会更让你了解《银魂》原作。

如果你姑且是个原著粉,我建议你多买一本漫画支持空知猩猩,别因为什么情怀去进电影院了。

观众除了动漫爱好者以外,还有另外一个庞大的群体——大牌演员们的粉丝,他们带动了大量票房。

“大IP+粉丝基础+流量明星”是不是听上去很耳熟?

这不就是国内《三生三世》IP改编的那一套。

观众都承认漫画人物和剧情要写实化,是有难度的。但是这不代表你拍一部cosplay舞台剧,只是人动起来而已,就叫电影了……

作品需要有个性。

漫画、动画以及电影是三种不同的媒介。一个相同的故事,用动态去表现,和用静态去表现,手法是完全不同的。

即使是同为动画这种表现手法,由于渠道不同,90分钟的剧场版和20分钟X12集的TV版,制作思路也并不一样。

不同的创作手法,能否殊途同归,同样展现原作内核的魅力,才是真人版应该有的看点。

2

劣质改编破坏新观众第一印象

除了零创作,还有另一种业界毒瘤般的创作方式——100%瞎改。

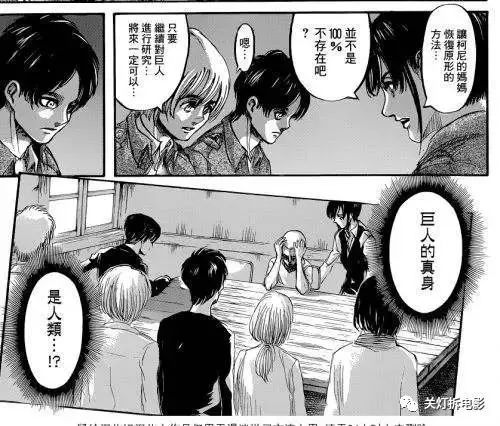

说的就是《进击的巨人》。

《进击的巨人》真人版既大刀阔斧地改变了原作的主题和核心冲突,又在原创剧本的剧情取舍上做到了宇宙崩坏级别。

票房失利,差评如潮。

原著漫画本质是一个反乌托邦故事,巨人吃人的场面固然惊悚刺激,但最黑暗和最难对付的敌人不是这些怪物,而是躲在三层高墙背后的统治阶级,是人类本身。

真人版把这一核心冲突改成了人类对抗具体的外部敌人,从反乌托邦政治惊悚降格为特摄怪兽电影。

总之看完这个和原作相似度基本为零的真人版以后我彻底混乱了,感觉电影的真正主人公应该是——巨人。

再说说《死亡笔记》。

广受欢迎悬疑犯罪题材母本,真人化前前后后加起来总共有韩版美版日版电视剧电影共8部……

因为改编的版本太多了,良莠不齐。

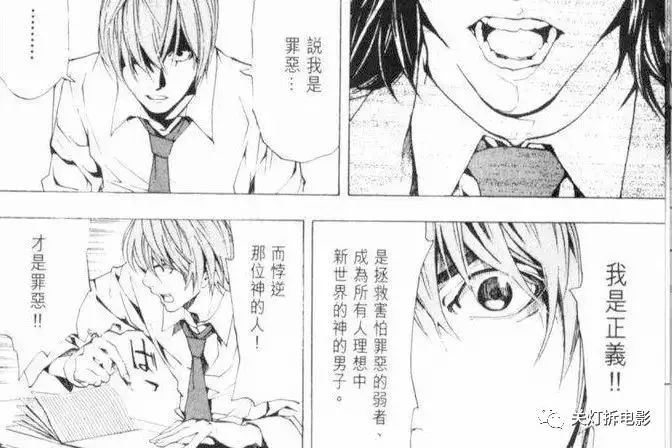

《死亡笔记》的核心冲突是,如果一个人用非正义的手段去达成正义,那么结果一定是不正义的。

夜神月经典台词:我要(通过杀人)成为新世界的神。

在这一核心冲突上,出现了精英分子,高智商天才版的夜神月。

也出现了宅男大学生版夜神月。

还是个沉迷偶像的宅男,这个人设的降级啊,开播前真是被原著粉黑到飞起。

人物的共同特点是都有一个警察局局长的爹,从小正义感爆棚,一个天然扭曲,一个慢慢黑化,最后都想做救世主。

可见人物设定并非不能改变,甚至由不同的人设来演绎殊途同归的结局,更扩大了原作价值观的格局。

但是由Netflix出品的美版《死亡笔记》活脱脱变成了青少年电影,充分反映了美国观众的趣味——

《死亡笔记之死神来了》

死亡小本本从斗智工具变成了杀人工具。对人性的思索消失了,取而代之的是性、血浆、以及大吼大叫一惊一乍的恐怖。

试想一下,如果有人先看了美版《死亡笔记》,他还会对这个系列产生兴趣吗?

好的改编应该做到与原作精神统一,但又自成一体。

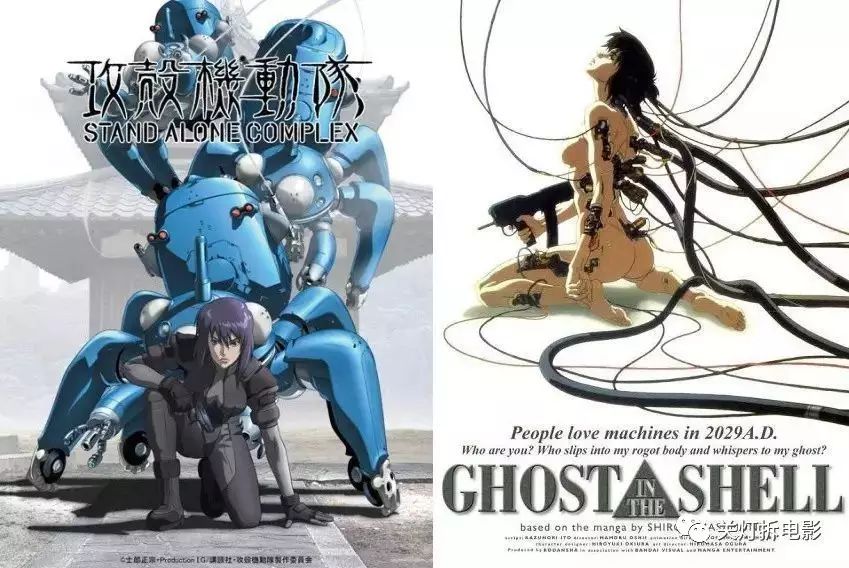

举个最负盛名的例子《攻壳机动队》系列。

《攻壳机动队》原本是由士郎正宗于1989年在青年漫画杂志连载的赛博朋克漫画。

1995和2004年该作由押井守执导改编成了两部剧场版动画,2002年由神山健治改编成了52集电视动画。

攻壳系列在主题和情绪基调上高度统一,但是在视听语言上又完全迥异。

TV版是朴素的生活流,体现着神山健治稳健的叙事节奏以及对社会生活和政治生活的剖析。

动画在2004年超前描绘了难民问题。

剧场版则是一首华美的诗篇,充盈着押井守悲观晦涩的哲学思考。

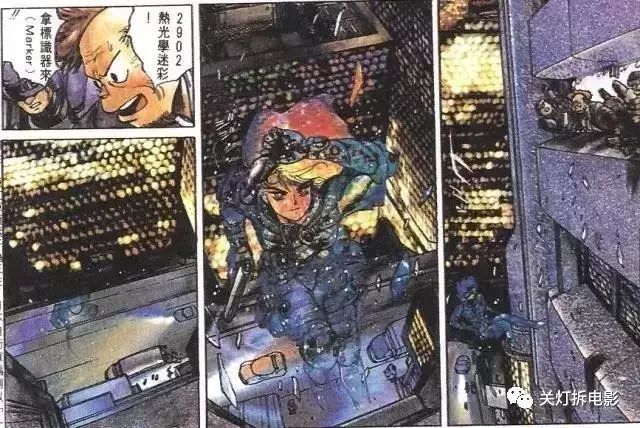

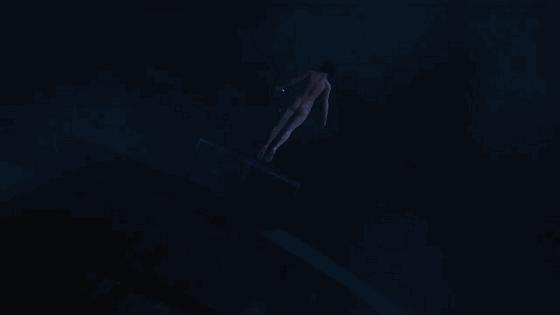

横向比较一下攻壳系列著名的跳楼镜头,各版本表现方式均不一样。

漫画:表现了城市灯火和光学迷彩的“隐身”效果

95剧场版:一个超广角镜头,手臂和背景建筑呈相似的弧形构图,人物眼睛很大,强烈的凝视感。

如果是你对攻壳的背景毫无了解的路人观众,都可以从单独欣赏剧场版、动画或者漫画中得到充足的享受,深刻的主题探索与思考成为了《攻壳机动队》整体的标签。

而与押井守如此优秀的动画版电影相比,由派拉蒙改编的《攻壳机动队》真人版,我又要说了,充分反映了美国观众的趣味。

特写镜头强调隐身效果,视角颠倒,背景建筑消失,色彩斑斓。

虽然演着原作的剧情,但整个故事的精神内核从原作对未来信息社会担忧的超大格局,落入到女主人公找男友追寻自己身世之谜的美式个人英雄主义上面。

3

演员沦为只剩脸和人气的道具

有时搬演导致的另外一个问题就是,演员的表演会僵硬。

漫画人物的表情和动作都是非常夸张的,这样才能增加二维场面的表现力和感染力。

不信你可以试试在办公室当众说一句“天~马~流~星~拳”,那个羞耻程度是爆表的。

如果一味让真人演员照着漫画里的台词和分镜方式去说话,那么效果就是僵硬的镜头表现力。

就像《银魂》请了不少外形靓丽,演技不错的青年演员,小栗旬、菅田将晖、桥本环奈,堂本刚、长泽雅美,甚至还有戛纳影帝柳乐优弥,阵容堪称豪华。

但是在片中,他们除了在造型师的帮助下满足了部分粉丝对虚拟人物投射到现实中的YY,获得尖叫无数以外,其余的表演空间几乎没有,沦为了人形自走看板。

不过在漫改专业户这条路上,小栗旬演了快有十一年的高中生,但至少还是出演了形形色色的角色,看这百变的造型就知道了。

然而有的演员就没这么幸运了。

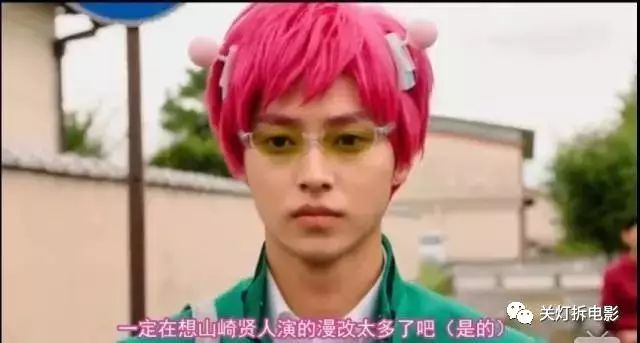

粗略统计山崎贤人从14年到17年,三年半总共出演了10部漫改电影。

尤其出演了《邻居同居》《女主失格》《橘色奇迹》《狼少女与黑王子》《四月是你的谎》和《一周的朋友》一系列高中生校园恋爱电影。

制服换一下颜色,就是三部戏

演到最后粉丝怨声载道,路人审美疲劳,不论对观众还是演员都堪称惨案。

衷心希望每一个演员都被漫改善待。

4

潦草作品的恶性循环

《银魂》在公布真人化之初,遭到了不少核心粉丝的抵制。

然后在大规模公映后,这些抵制又被淹没消失不见,取而代之的则是群众们觉得“很还原”的溢美之词。

塑造一部像《银魂》这样的顶级漫画,用了13年的时间,而真人版对它的消费却是一次性就尘埃落定。

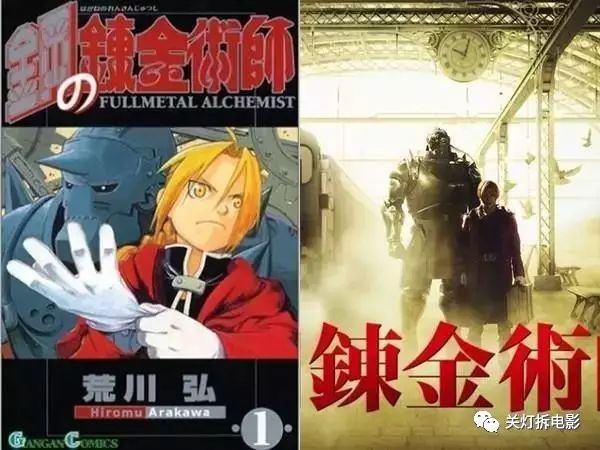

今年,很多从前被认为难以真人化的动漫比如《钢之炼金术师》和《死神》,也被人从古老的书堆里扯出来,因为只要有知名度的原作和名演员出演,内容多离题多毁原作,总有情怀党和演员粉冲进电影院去看。

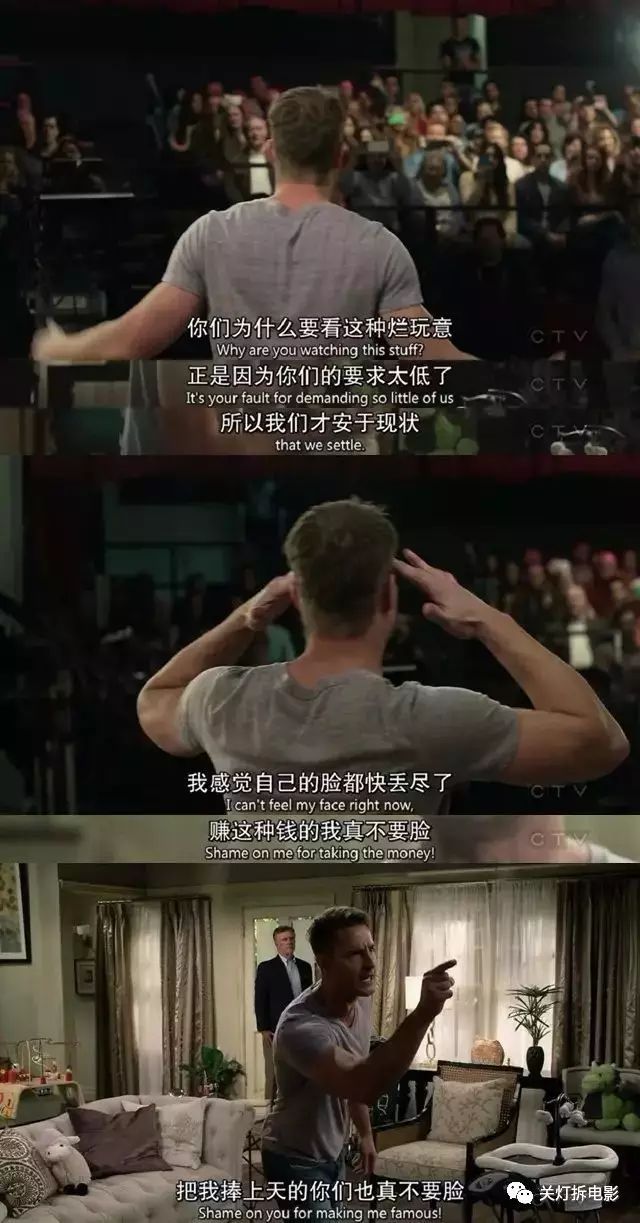

这正是漫改电影赚快钱带来的恶性循环。观众越来越满足于表象,忽略了真正好的作品。一窝蜂的粉丝消费,使得良心作品的市场被大大挤压。创作者变成了流水线上的工人,演员也不再有上进心。

最终受到最大伤害的,是所有的观众。

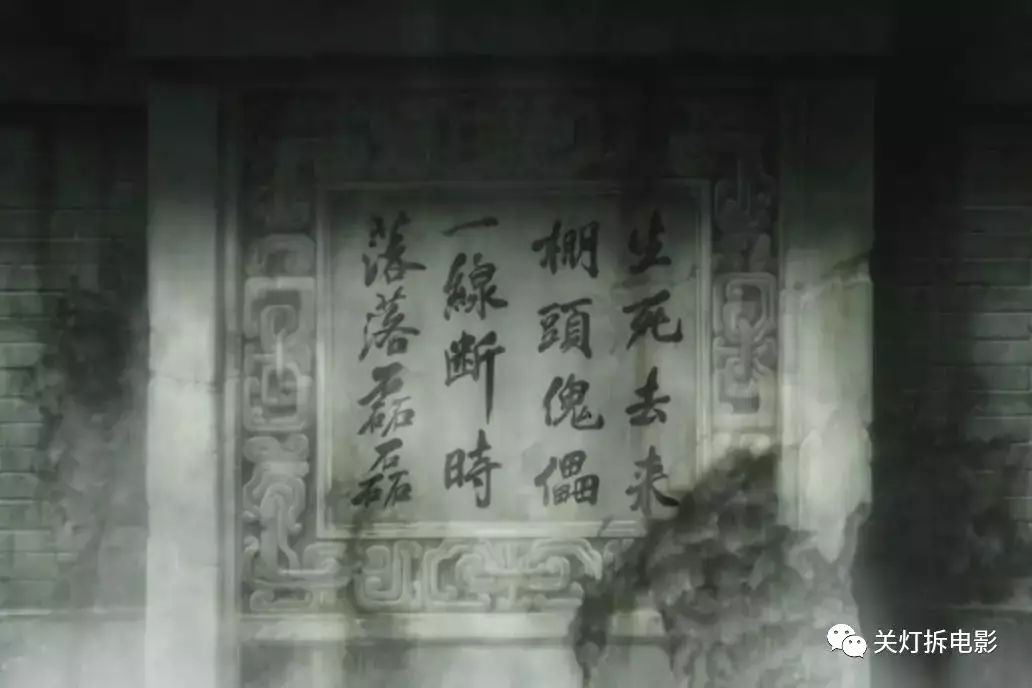

到了这个时候,就该祭出这张图了:

评论