3月20日,三文娱的AniTrip游学考察团启程了。这一次我们和多位国内ACG公司高管一道,造访了乐元素日本、糖果盒,将参观AnimeJapan的B2B和B2C场馆,还要拜访集英社、Aniplex、DMM、Trigger、三次元、GSC等公司(点击蓝字可查看三文娱此前对它们的介绍)。

三文娱挑选的这些公司,都是在各个领域的佼佼者。比如乐元素日本推出了《偶像梦幻祭》在中日都很受欢迎的游戏,糖果盒参与了《进击的巨人》《火影忍者》《你的名字》等知名动画的制作,GSC是日本手办御三家之一,等等。

本文三文娱将为您更深入解读日本CG动画发展史及其代表三次元(sanzigen)。

作者:Cain

日本 CG 动画的起源与探索

在世界动画市场以 3DCG 动画为主流的情况,亚洲的日本动画则是鹤立鸡群的保持着以传统 2D 动画为主的制作风格,3D CG 在现代的日本动画行业当中更多的是作为一种辅助技术,即便是 3D 动画,相较于欧美的同行们日本的制作者还要追寻一种 2D 动画的视觉感触,日本动画在CG 技术方面起步其实很早,但是目前为止全 3DCG 动画在日本还尚属凤毛麟角,这样的现象或许也是日本动画行业的一个特色。

动画按照作画方式和画面表现方式分,有 3D 动画与 2D 动画,数字作画与传统的纸质作画,而数字化作画并不是抛弃手绘,只不过是作画介质从传统的赛璐璐、纸张变成了平板电脑、手绘板等等数字化设备。CG 动画则是一种不再使用传统手绘作画模式,全部的制作过程在电脑上完成,所有的作画内容说到底就是电脑中的一堆数据。

日本动画行业涉及到数字化与 CG 的时间可以追溯到 70 年代、80年代,70 年代东映动画就有想过在自己的作品制作当中导入计算机,70 年代末东映动画已经成立了公司内的相关技术委员会,同时还与 IBM 合作探讨使用电脑制作动画的可能性,但是受制于当时的技术条件,测算下来使用电脑制作一部动画的只算软硬件成本就需要 3800 万日元,这样的制作成本反而比当时的传统赛璐璐动画更大,东映动画放弃了这个方案。

日本动画真正意义上的对 CG 的尝试是在 1983 年,在这一年日本CG 动画之父金子满成立了日本历史上售价商业 CG 制作公司 JCGL,而且雄心壮志的推出了号称全球第一部 CG TV 动画《子鹿物语》,然而还是受制于当时的电脑硬件水平,这部动画除了第二话与 OP 使用 CG 之外,其余内容还是采用传统的赛璐璐技术制作。

图1 1983 年《骷髅 13》剧场版动画 CG 技术制作的直升机

同样在 1983 年《骷髅 13》的剧场版动画中,在大阪大学的协助之下这部动画使用了大型计算机来制作出了直升机脱出升天的 CG 画面,对当时的日本观众来说这种感画面是非常新鲜的,而也就是从《骷髅 13》这部动画开始,80 年代的很多经典剧场版动画中开始使用 CG 技术作为一种制作辅助手段,这包括《王立宇宙军》的卫星选张画面,《机动战士高达逆袭的夏亚》中的殖民卫星旋转场景,而且为了减少 CG 画面与 2D 画面的违和感,还在 CG 画面上使用了传统背景美术的纹理。日本的 CG 技术开始作为辅助手段正式在动画行业中大放异彩。

图2 1998 年《青之六号》的 2D 角色+3D 机械

1998 年 GONZO 推出的《青之 6 号》OVA动画是世界上首部全数字化制作的 OVA 作品,这部动画在机械方面采用了 CG 技术,角色方面使用了 2D 技术。

如果说当初日本在 CG 动画方面的尝试是受制于当时的技术水平,无法满足动画制作工程需求的话,在进入新世纪后日本动画依旧走的是 2D 为主 3DCG 为辅的道路,这一格局从 90 年到到现在都没有真正的打破,即便是全 3D 动画也要追求一种 2D 动画的表现感。

CG提高产出但不等于廉价

日本动画 3DCG 技术使用偷懒案例《爱丽丝与藏六》第 1 话

从早期的日本的 CG 动画探索来看,CG 技术从进入日本动画行业那天起就是一个烧钱的巨兽,即便是在电脑性能飞跃式提升的现在,CG 技术对于日本动画来说意义在于高效而不是说廉价,很多人一提到 3DCG 就想到廉价问题。不能否认的一点是一些日本 TV 动画在 3DCG 技术使用方面是过于的不走心了,尤其是一些 2D 动画使用 CG 技术做辅助的时候,没有考虑到画面的连贯性,制作技术也过于偷懒导致了本应该是提升效率增加画面表现力的 CG 技术,制作出来的画面还没传统手绘 2D 画面精彩。典型的案例是《爱丽丝与藏六》的动画第 1 话中,追击场景背景街道与汽车采用 3D 建模但是缺乏渲染与 2D 角色格格不入。

「CG 技术如果是被那些想要省时省力制作动画的人使用只会抹杀掉动画」这是一位日本动画观众的感叹。国内现在很多网络动画也是用 3DCG 技术制作,有的是属于偷懒建模但不去追求渲染,导致动画更像是廉价的 3D 广告,当然也有一些不错的 3DCG 动画例如《秦时明月》系列。从技术上来讲国内的 3D 动画是偏欧美风格的也就是纯 3D ,而日本的 3D 动画是由于其国内观众的偏好,要在 3D动画的基础之上去追求 2D 动画的画面感。这两种动画谈不上哪种一定好哪种一定差,最重要的是要符合作品本身的定位。

《宝石之国》钻石头发设计初稿到定稿

对于认真使用 CG 技术的作品来说,这项技术所耗费的时间和人力不亚于传统的手绘动画,像 Orange制作的《宝石之国》角色的设计建模从初稿到最终决定稿需要耗费将近一年的时间反复设计修改。

图3 FF7 圣子降临

至于资金投入,日本的 3DCG 技术在进入 2000 年后迎来了一波全 CG 动画作品的高潮,比如 2001 年上映的《最终幻想》CG 动画电影,投资高达 157 亿日元,不过换回来的是全球 97 亿日元的票房,赤字 60 亿日元,差点把《最终幻想》系列游戏开发公司 SE 拖垮,这也可能是目前为止日本全 CG 动画作品赤字最大的一部。到了 2005 年《最终幻想 7 圣子降临》全 CG 动画推出后,SE 选择了销售光盘的模式而不再搞商业上映,结果圣子降临这部全 CG 动画不仅在 CG 制作上赢得了高口碑,也获得了光盘全球销量突破 410 万张的商业成绩。

日本 CG 动画公司中的另类

最终幻想系列的这两部全 CG 电影作品对于全球的 CG 动画创作都有着很大的影响,但日本国内动画对于 3DCG 技术的需求更多的是作为一种能够减少成本的手段。实际上在日本很多动画公司,大家熟知的 A-1、PA、京都动画、ufotable内部有专门的 CG 部门,像 ufotable 制作的动画当中就大量的使用 CG 技术打造出色的战斗场面。同时也有一些专门的 CG 制作公司,比如 Orange、三次元、Polygon Pictures。

相较于 Orange 与三次元这种与日本动画行业结合的比较深的 CG 制作公司,Polygon Pictures 是日本动画行业的一个「另类」。

Polygon Pictures 早在 1983 年日本 CG 动画起源时期就成立,之后主要做的是广告、电影、电视剧的工作,偶尔承接动画的 CG 外包,比如押井守的《攻壳机动队无罪》剧场版动画的 CG 就有Polygon Pictures 的参与。直到 2014 年 Polygon Pictures 正式涉足日本动画行业,推出了 30 周年纪念作漫画改编的《希德尼亚骑士》 TV 动画。

长期在影视行业养成的习惯,让Polygon Pictures 是以一种高效率的工作方式应对日本动画行业,可以少见的做到在播出前完成全话动画的制作。在《希德尼娅骑士》之后Polygon Pictures 制作的《亚人》、《BLAME》、《GODZILLA》动画都是充满浓厚的科幻要素。

Orange、三次元等更多的日本国内 CG 动画公司,从成立之初就是主要接一些动画的 CG 外包工作,像 Orange 的《宝石之国》是这家公司做了十几年外包后首次自己独立制作的动画作品。成立时间相差不多的三次元则是抢先一步在 2016 年、2017 年推出了公司的原创动画《舞武器舞乱伎》与《ID-0》。

图4 三次元制作的《苍蓝钢铁的琶音》

实验性的日本 GC 动画技术

3D CG 制作技术的优点在于高效率,三次元在接受媒体访问的时候就提到 3D CG 技术可以让素材被反复的使用,大大提升了制作效率,原先 100 个人制作的传统 2D 动画,采用 3D CG 技术可能只需要 20 个人就能做到,既节约了人力消耗又借助少数精英体制实现「粥多僧少」来提升制作者的工资,促进动画业界形成一种良好的工作循环与薪资待遇水平。

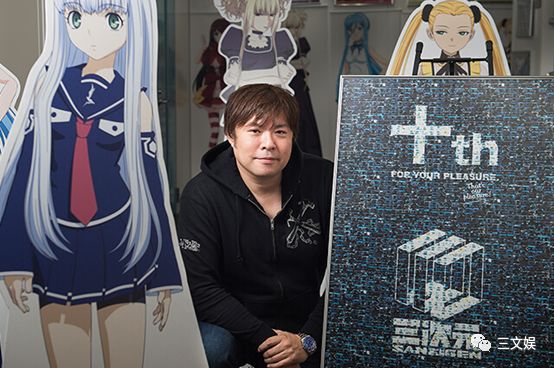

图5 三次元社长松浦裕晓

至于为何日本的 3D 动画往往总是在需求 2D 动画的表现感,三次元方面是表示为了减少 CG 的不自然感,但是包括日本与海外观众在内,对于这种赛璐璐风格的 3D 动画,有人觉得是一种创新有人是质疑既然还保留赛璐璐风格,那采用 3D 制作技术还有什么意义。

三次元的社长松浦裕晓就表示这种赛璐璐风格的动画与其说是一种「完成感」更接近的是一种「停滞感」,包括三次元自己在内日本的专业 3D CG 动画公司都希望能在画面表现上有一种新的突破,而不是利用 3D CG 去做赛璐璐复古动画。

图6 Polygon Pictures 制作《希德尼娅骑士》

Orange、Polygon Pictures 包括这积极拥抱数字作画和 CG 技术的传统日本动画大厂东映动画,也都表示出了和三次元社长相同的想法、日本 3D 动画追求 2D 画面表现很大程度上是因为观众更习惯 2D 动画的表现方式,包括分镜、画面透视等,虽然 3DCG 技术是可以提升作品的制作效率,但是对于全球的日本动画观众来说,似乎就丧失掉了日本动画在制作方面的最核心特色。

日本动画制作公司在使用 3D CG 技术上一方面是期待 3DCG 技术带来的制作效率提升,一方面又要考虑到日本动画观众的口味喜好,所以就在纯 3D 与纯 2D 动画之间找了一条「赛璐璐风格 3D 动画」的折中方案。

◆END◆

评论