1

杰夫·戴尔曾经困惑,有另一个杰夫·戴尔的存在。竟然同名同姓,竟然都是以笔为生,竟然两人的名字常被人搞混。就连他自己,偶尔上网看到自己的报道时,另一位杰夫·戴尔的文章也会跳到他眼前。那位同名同姓的杰夫·戴尔,是位研究中美关系的记者和专栏作家,曾是FT北京的负责人。后者撰写的大量关于中国的报道,和作家杰夫·戴尔的那些妙趣横生的专栏,艺术批评,旅行杂文交织出现在各种媒体上。至少一度在中文读者面前,作家杰夫·戴尔的《然而,很美》、《懒人瑜伽》等中文版问世前,记者杰夫·戴尔的名字已经活跃多时。

两年前,作家杰夫·戴尔的新书White Sands(《白色沙砾》)刚出不久,我在纽约的Strand书店的地下一层买到了它。 那家有着90年历史的纽约最著名的二手书店,把这位毛姆文学奖得主的最新旅行文集,和那位普利策奖得主克里斯·亨奇斯的 Wages of Rebellion放到了一起。我毅然掏出25美金,买下了左边的杰夫·戴尔。随后又兴奋地向《纽约时报》中文版的编辑报了选题,因为里面有一篇专门写了北京,叫《故宫》。也许他们会有兴趣?来自编辑的回复是:啊,可以请杰夫谈一谈怎么从故宫切入来看现在的中美关系?我瞬间就知道,他们搞错了。

搞错的不只是《纽约时报》。我后来在采访时,把这个插曲告诉杰夫·戴尔,他故作愤愤地说:我已经受够了,这不是第一次了。杰夫坚信还有BBC,他曾认为有一张本该递给他的稿费支票,被误递给了另一个杰夫·戴尔,他索性把电话直接打了过去,两个杰夫·戴尔在电话里谈了什么,无人知晓。只是最后似乎证实了支票没有搞错。而这一切经历,不知是真实的还是虚构的,不知是出自作家杰夫·戴尔的幽默还是愤怒。总之,他把这些一举写到了FT的专栏里——那里可是记者杰夫·戴尔的老东家,是人家的主地盘。在那篇专栏里,作家杰夫·戴尔开宗明义:首先我要说清楚,我,真正的杰夫·戴尔来了。他不乏戏谑地声称,自己不止一次想向对方发出“停止协议”,自己的个人品牌和市场份额不能再被另一个同名的家伙一点点蚕食掉了。而之所以把这些写在FT上,就是要像“圈地战争”般向对方宣战,我可以随意到处写作,甚至进入你的“后院”。——这简直是典型的作家杰夫·戴尔式的写作方式,他似乎可以尝试意外的任何形式展开他的写作,在虚构与非虚构之间巧妙挪移,驾驭文字如一个真诚又渊博的游戏者。

最极致的是那本关于劳伦斯的传记《一怒之下,与D.H.劳伦斯搏斗》。一本要立志写劳伦斯的著述,却让思维肆意发散,东张西望,变成了一本始终无法聚焦劳伦斯的“怪书”。全书最动人的部分,是杰夫·戴尔用文字近乎全程直播了自己内心的挣扎过程,无限弥漫的懒散倦怠,等待戈多式地焦虑地等待着自己如何才能撰写劳伦斯。 他坚信,“如果你没有准备过度,那你还没有准备充分。”他深谙福楼拜对雨果《悲惨世界》的评价,“对无关紧要的细节进行无休止的说明,长篇大论却毫不切题。” 对于在写作过程中这种看似漫无目的的消耗,杰夫·戴尔称为“必要的精力浪费”。他用这种毫无预兆的写作范式,用未完成的完成,向劳伦斯表达了致敬——他找出劳伦斯1914年的一封书信,上面写着,“一怒之下,我开始写关于托马斯-哈代的书。这本书将无所不谈,但惟独不提哈代。一本怪书,但很不错。”这几乎也是杰夫·戴尔的读者,就这本书给予他的最多评价。

“ 到底是真实的还是虚构的?” 真真假假被问得多了,杰夫·戴尔索性在他的第二本旅行文集White Sands的扉页上,清楚地声明,“虚构和纪实这两者有什么不同?这个嘛,在虚构文学中,你可以虚构内容,或者改写事实。在不同的文学形式和相应的阅读期望之间,有一条分界线,可是你在读这本书的时候,关键的一点是你不需要刻意地画一条这样的分界线,并在心里衡量这本书距离这条所谓的分界线游离了几分。“

2016年9月,在纽约布鲁克林图书节上,杰夫·戴尔受邀带着他的White Sands和另外两位美国作家做一个新书分享,主题是“黑暗喜剧”。这显然是杰夫·戴尔擅长的本领:黑色幽默,嘲讽,在文字里不动声色地释放兴奋与厌倦。那时他在德州大学奥斯汀分校教书,只给自己一天时间飞来纽约。除了要配合宣传他的新书,还为了一场图书节保留项目,作家乒乓球赛。我恰好也在图书节现场,刚刚听完了一场Patti Smith关于M train的讲座,匆匆赶到杰夫·戴尔这场:这位看上去总是带点嬉皮气质的英国作家,在为爱挑剔的纽约客们,讲述着自己为撰写逝世一百周年的高更,如何兴致勃勃地从伦敦飞往波利尼西亚塔希提岛,却在抵达之后,更加挑剔地感到“一种期望受挫与希望落空的情绪模式正在形成” 。他用杰夫·戴尔式的幽默,解释着虚构与非虚构的边界,“作家就算改写一点事实也没有关系,连我的妻子都可以从瑞贝卡变成杰西卡,我也会从版权页上的Geoff变成威尼斯的Jeff.(指他的半自传小说《杰夫在威尼斯,死亡在瓦拉纳希》)”有人最后问起:杰夫,你是真得中风了,还是虚构的?会影响写作吗? 在他的White Sands中,杰夫·戴尔有一篇专门写了自己和妻子搬去洛杉矶后的生活:某天,他毫无征兆地突然左眼半失明,左肩左臂左半侧身体失去协调,跌跌撞撞去医院的路上,妻子嘲笑他“像个退休的半老头和一个嗑药磕嗨了的孩子的结合体。“一系列诊断下来,大夫冲着眼前躺在核磁共振床上仍能看出1米9身高的杰夫说,“很遗憾,你中风了。“

“该死,我中风了!我才55岁,实在太年轻了。”经历了比写作的焦虑更真实的短暂恐惧后,杰夫·戴尔很快回到了他“能与一切不确定性和平共处”的本能,不但当晚在医院病床上用一半的视力赶完了《新共和》杂志的专栏,而且坦然接受了瘦到超标的自己,被宣布加入了美国式高胆固醇的人群行列,又带着誓死保护大脑的决心加强练习乒乓和网球,并忍痛戒掉了烤两遍的榛果羊角面包。这意味着,“连吃鸡都会把鸡皮撕掉“的他,在这次意外之后,要逼着自己过上更健康的“中年生活”。这一切当然没有影响他的写作,反而成为他的新鲜素材。杰夫·戴尔把这次中风事件写在了《洛杉矶邮报》上,随后又正式被收录进新书White Sands。而他的电脑里,一本写摄影的新书The Street Philosophy of Garry Winogrand,和一本写电影的小册子都在如期进行着。

“中风是真的,只是我也许虚构夸大了我的焦虑。”那次纽约之行,杰夫·戴尔并没有关注自己的书现场签售了多少,虽然他总会抱怨自己书卖得并不好。那天更让他兴奋的,是最后的乒乓球赛,“我又赢了!”尤其是在他那该死的中风之后。

2

那一次,杰夫·戴尔仅在纽约呆了一天,就匆匆赶回奥斯汀,为了不耽误第二天的写作课。我并没有约上他的采访。我手里当时拿着两本书,一本他的White Sands,一本Patti Smith的M train。身边一位美国小伙子看到脱口说:嘿,这两个家伙我都喜欢!M train的风格跟杰夫·戴尔有点像啊。所以,我只顺势问了杰夫·戴尔这一个问题:你觉得你们像吗?他回答得丝毫不留情面:M train在我看来简直太糟糕了。我欣赏Patti的人和音乐的风格,但最好不要被认为那本书的风格和我有多像。

挑剔甚至易怒的的杰夫·戴尔,在作家身份之外,还在美国多所大学任教创意写作课。他迄今出了14本书,毛姆文学奖和福斯特奖的标签也紧跟着他,《卫报》、《纽约时报》、《新共和》……不间断地刊登着他最新的文学评论专栏。越来越多的美国大学写作中心,都会欢迎他的名字出现在教职名单上。发放邀请的写作系主任们,不会觉得把学生们教给这个风格极为多变的作家,是一种冒险。反而用各种敞开大门,表达对杰夫·戴尔可以作为一位文学课教授的信赖与需要。这恐怕也是一个喜爱美国文化的英国作家,自由生活方式的最理想的补充。“一周只去一次,两节课,能和世界各地的热情的年轻学生甚至作家们,一起探讨文学。关键还有很好的收入,有什么比这更好的吗?“

决定从伦敦搬来美国时,杰夫·戴尔就计划进入不同的大学写作系,边写作,边教写作,同时体验不同的城市。从美国东岸到西岸,迁徙本身,也是有着嬉皮精神的作家“在路上”的一种方式。妻子瑞贝卡则经营着一家规模成熟的网上画廊,时间自由,好处之一还有,可以随着“迁徙教授”的教学地图或旅行计划,随时一起上路。角色除了妻子和灵魂伴侣外,还会充当司机,随行摄影和苛刻的文学评论员。

最早杰夫·戴尔曾在爱荷华大学的非虚构写作项目任访问教授;后来又到了纽约哥伦比亚大学创意写作系带虚构写作小说班的学生;下一站去了德州大学奥斯汀分校的作家中心讲虚构与非虚构;如今已在洛杉矶驻扎下来的他,心安理得地进入南加大文理学院,他已不想以一个“文学教授”的角色,告诫学生们小说和非虚构之间的界限。“形式上的区别根本不用我教,形式可以变幻多端,但好作品的技巧是相同的。我只希望他们先大量阅读,读经典,回到传统。但创作形式上没有任何正统,可以尝试任何形式,只要写出好作品。“

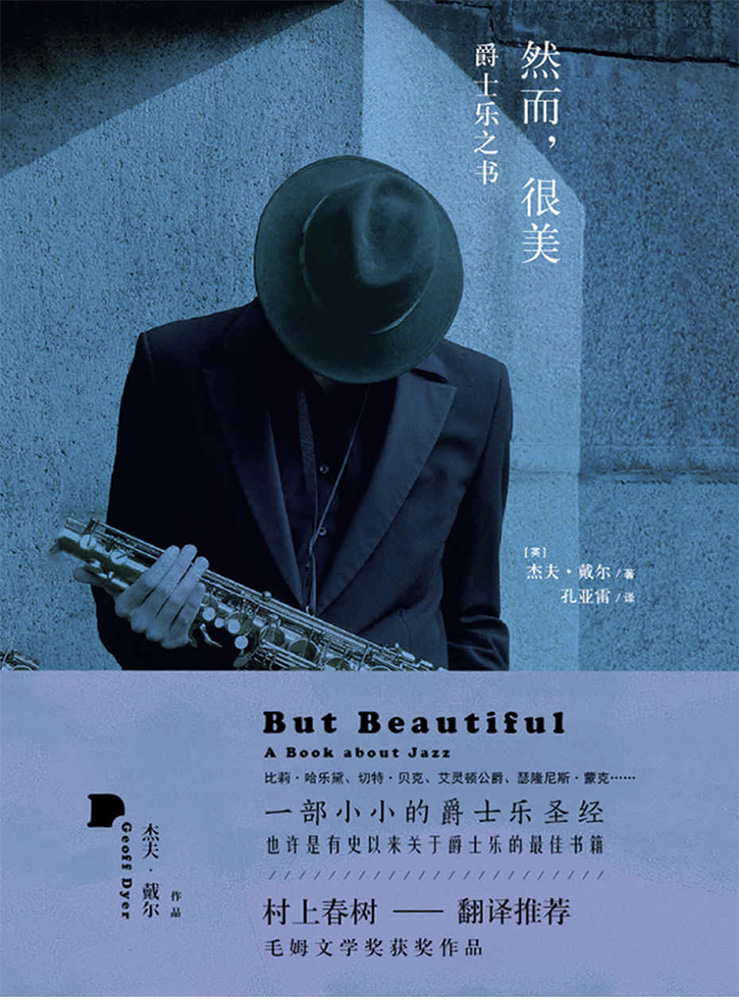

这一点,其实是杰夫·戴尔奉为精神导师的约翰·伯格教给他的:不给自己设限,掌握写作任何话题的自由,穿越各种边界。他在20多岁时,第一次读到了约翰伯格的《观看的方式》,那几乎重塑了他观看世界的方式。“比如,会用观看一幅画的方式去聆听音乐,会用音乐的节奏去解读一幅照片的瞬间。”随后,在26岁时他见到了58岁的约翰伯格本人,给这位心中伟大的作家,做了人生第一次让自己兴奋到紧张的采访。此后,他似乎认定自己要做一个“和别人不太一样”的作家了。28岁时,杰夫·戴尔的出版的处女作,便是一本文艺评论集《讲述的方式:约翰·伯格的作品》。31岁时,从伦敦跑到纽约,穿梭于爵士吧,穿越回爵士乐手的历史记忆里,即兴写出那本无法界定风格的《然而,很美》后,扉页写上:献给约翰·伯格。此后漫长的创作生涯里,约翰·伯格的影响,几乎成为杰夫·戴尔特的创作风格背后的重要底色,轻盈又深刻。他不断地塑造着自己的风格,又始终不拘一格,成了一个无法界定的杰夫·戴尔。

2017年1月2日,90岁的约翰·伯格在巴黎郊区去世。杰夫·戴尔的电话在当天响个不停,先是他们的共同朋友,致电告诉他这个消息。“啊,太遗憾了。不过他毕竟拥有了精彩的一生……“ 随后,就是各个媒体的约稿电话。杰夫·戴尔开始梳理与约翰·伯格从第一次见面到最后一次告别的记忆。三个月后,哥伦比亚大学艺术学院举办一场约翰·伯格的纪念研讨会,一个邀请召唤,杰夫·戴尔为此又特地飞来纽约。

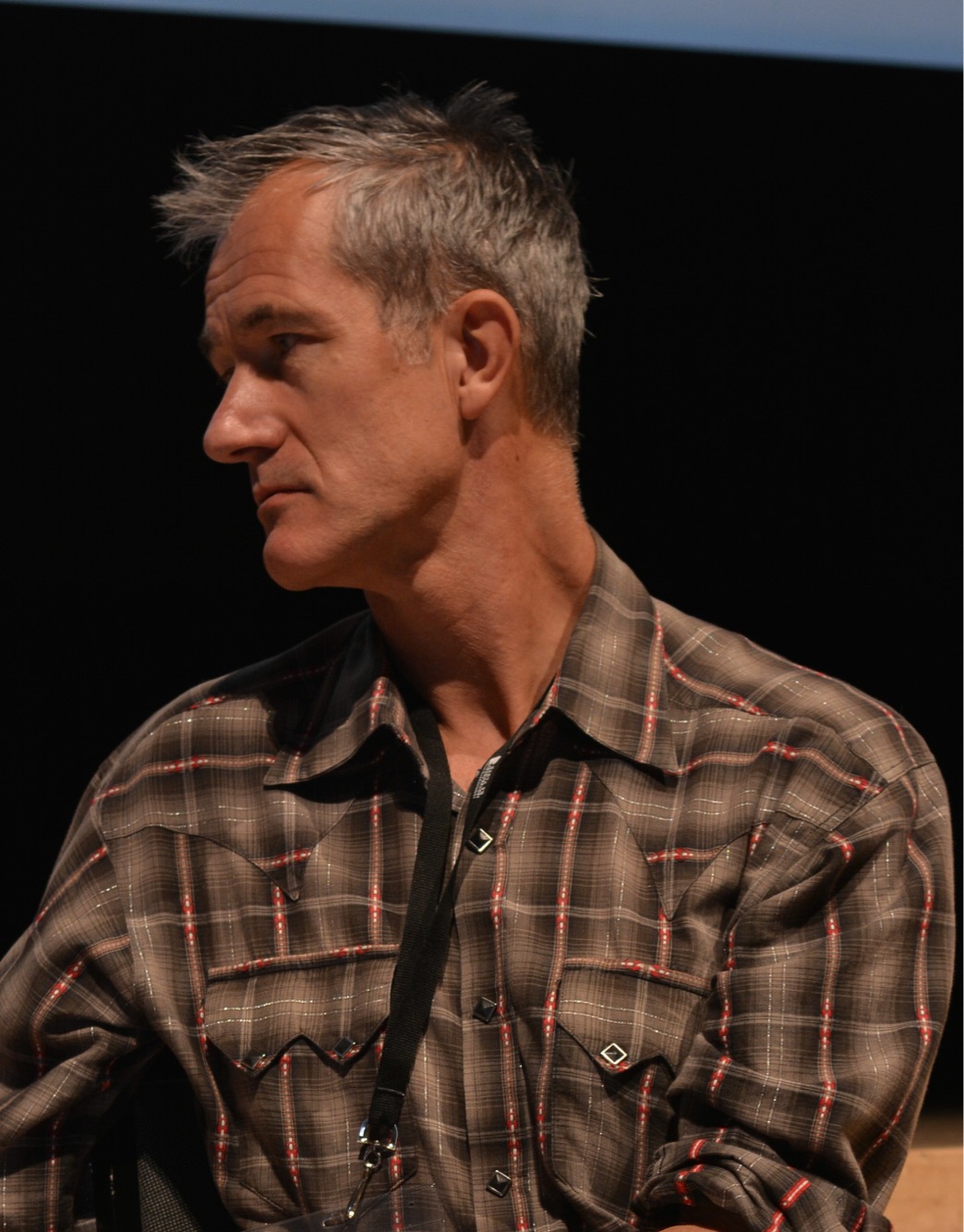

我再次见到他时,是研讨会的第二天。前一天的大雨,让四月初的纽约气温骤降。我按照邮件里提前约好的时间和地点,在切尔西市场附近等着见他。即便杰夫·戴尔有1米9的身高,要在纽约街头的人群中一眼认出他也不容易。好在他准时出现了,棕色棉夹克、斜挎帆布包、深蓝牛仔裤、一双略显污渍的翻皮鞋,两手抄在口袋里,远远地晃着身子走过来。

“太可怕了,纽约的大雨。我的鞋子昨天全部被浸泡湿透了。”他开口就是抱怨,像极了他在书中的口吻,絮絮叨叨地比较着纽约和洛杉矶甚至伦敦的天气。他在纽约生活过不同的时段,八十年代末来写爵士乐时,他混迹于纽约的西村、东村,把30岁时的灵魂交付给了爵士吧里的一个个乐手。50多岁再重返时,身份多了一重哥大的访问教授,除了学校所在的曼哈顿上西区,他把更多时间留给了布鲁克林的威廉斯堡。这次来纽约,下飞机的当晚,朋友为他留了一张Sleep No More的演出票————那是一票难求的演出,被媒体报道为感受纽约的最极致的互动体验剧。”实在是太失望了,一点也不喜欢,它们简直在糟蹋莎士比亚和《麦克白》。“

我问起前一天的研讨会,才知道,当他在一众学者教授中间,尝试层层剖析谈论约翰·伯格的艺术风格时,双脚却遭受着陷入浅沼泽般的湿冷痛苦。有点像《潜行者》里,作家及潜行者三人无尽无休地向那个“区”潜行深入时,却无时不在湿漉漉的水坑和潮湿的幽暗中摸索。这似乎是个不够恰当的比喻,可杰夫·戴尔自己都说不清,他经历了30年的时间跨度写完那本《潜行者》时,是塔可夫斯基给他的影响更大,还是某种隐约的力量也来自约翰·伯格。塔可夫斯基的这部电影,他看了不下几十遍,依然会热泪盈眶,甚至认为“如果我没有在20多岁的年纪看过《潜行者》,我对世界的感知将会从根本上减弱。”那几乎是他同时遭遇约翰·伯格的成长爆发期。最终杰夫·戴尔自己成为了一位“潜行者”,他用文字和视角架起了一架摄像机,在导演身后,以自己的方式,跟随着片中三个人,穿越142个镜头,历经层层哲学的拷问,进入时间和空间的最深处,抵达那个“区”。这种写作方式背后的观看方式,既是塔可夫斯基式的,也是约翰·伯格式,更是无法复制的杰夫·戴尔式的。

“怎么想到用这样的方式写《潜行者》?”

“我记得乔治·斯坦纳说过,对艺术的最好解读是艺术。“

“写完《潜行者》,你自己也像进入了那个房间。也算拯救了自己?”

“拯救了自己,也解放了自己。”

“你写作每本书的过程,是不是每次都像进入一个陌生的房间,去抵达那个不知道到底存不存在的’区’?”

“也可以这么理解。有时候你根本不知道那个’区’在哪里,但写作就是一场形而上的旅行,或者潜行。也许那个区不存在,但你走了过去。“

我们决定步行走过高线公园,由潜行者杰夫·戴尔带路,去一家他熟悉的甜甜圈店坐下来聊。途中看到高线公园的高墙上,贴着巨大的“Donald Trump ,Make American Psycho Again “。”你怎么评价他?“ 他蹙着眉,看着墙上的标语,“我从英国搬来美国时,美国还没有这么疯狂。这一年多,我也见证了这个自由的国家各种疯狂的时刻。有时候一个国家也在找自己的’区’。“

3

杰夫·戴尔自己像一个真正的潜行者。他的写作风格无法界定,写作题材涉猎极广。他不是在路上,就是在书里。他愿意满世界游走,不断拓宽所到之处的地理边界,包括把自己送上了布什号航母(被派驻航母两周写出了《海上美好的又一天,布什号航母在海外》)。他兴奋于跨越各个领域,从爵士乐、到电影、到摄影到一战甚至到并不切题的“人类百科全书”。(新书《人类状况百科全书》)。他的每一次上路,每一种写作,都像一次“不知是否准备好”的探索未知的潜行。

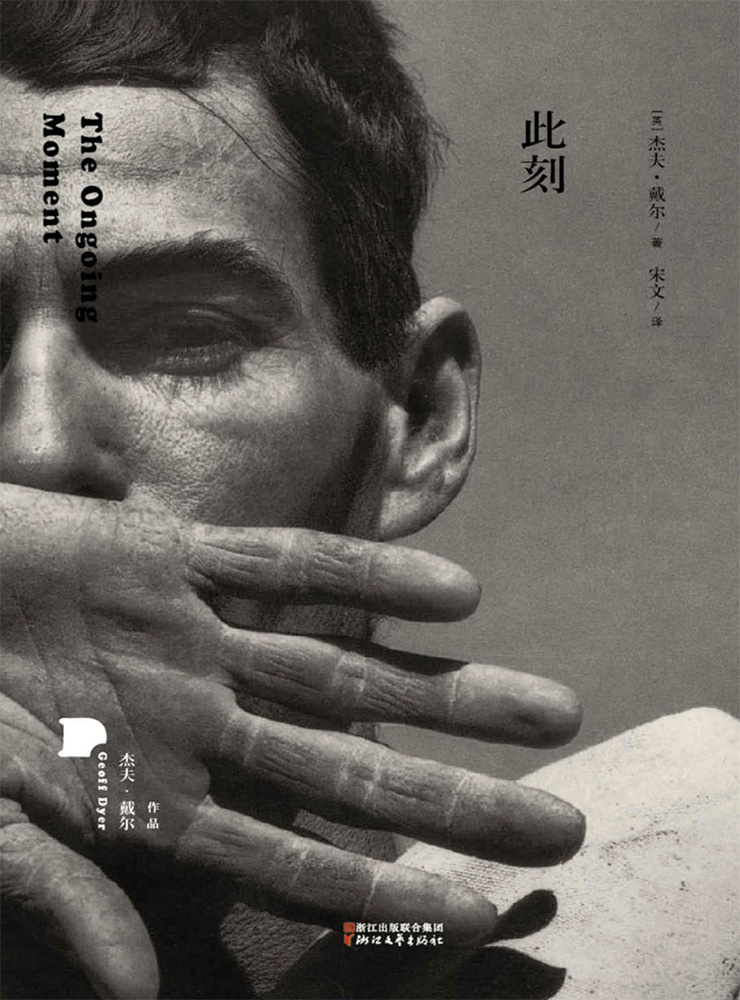

2018年3月,杰夫·戴尔的《此刻》、《潜行者》中文版出版了。中国的出版社和老书虫书吧,把他从美国请来中国,谈论他的新书和写作。5年前第一次到中国时,让他意外于自己的《然而,很美》、《懒人瑜伽》,竟然在中文世界里收获了比在英国时更热切的关注。他回去后,靠短暂的记忆半虚构半真实地写了一篇北京故事《故宫》,收录在他的《白色沙砾》中。5年后,他再次来到中国,仍然带着严重的时差,模糊的记忆,和新鲜的期待。在北京的老书虫书吧,他看到书架上几乎摆满了自己的所有原版书目,确信那个杰夫·戴尔就是自己(不是另一个杰夫·戴尔),只是自己后,心满意足地开始了这次中国行程。而我正好回到中国,在人群中旁观了他的这一次“潜行”。

一周的时间,三个城市,出版社给他安排了几十家采访,四场讲座。60岁的他,靠多年网球和乒乓球的训练能够对抗着时差疲惫,回应无数个关于塔可夫斯基或爵士乐、摄影、电影和旅行的问题。和他五年未见的老朋友,《然而,很美》的译者、小说家孔亚雷,讨论着翻译和写作的关系,就像对爱情和婚姻的忠诚。以前随时掏出笔记本记录的习惯,变成了随时拿出手机或电脑,他会记下遗漏的问题,在路上甚至城际火车上,把想法一字一句敲下,回答给未见面的记者。出版社的工作人员,甚至帮他安装了微信,从来不用Twitter和Facebook的他,开始兴奋地体验社交媒体对一个作家的便捷或干扰。喜欢寺庙和沙漠的他,遗憾在北京没有时间去雍和宫,却盼着去苏州时能去一趟寒山寺。

在北京的最后一天,他站在三里屯的街头,“这是我五年前来过的地方吗?听说这里曾像当于纽约的西村。” 他指着路边八个汉字“不忘初心,方得始终”问是什么意思?我不知该如何翻译,就说:就像你当年遇到劳伦斯或约翰伯格后,决定要当一个不一样的作家,后来你成了今天的杰夫·戴尔,写了14本书,风格无人可复制。

那天,他结束了最后一场采访,包括我追加的两个问题。长吁出一口气,在帆布袋里拿出一根瑜伽拉伸带,用力拉伸着他的左肩和左臂。又随手打开电脑,在音乐夹里,播放出了他循环听的音乐:Dubspace的电子乐和早期的Bob Dylan。桌上,还有一本厚厚的战争题材的书。

对话杰夫·戴尔:

正午:这是你第二次来中国,相比5年前,你感受到最大的变化是什么?你曾说北京是一个给你带来恐惧的城市,因为它兼具纽约的紧张和洛杉矶的广袤。这种印象或恐惧感还在吗?

杰夫·戴尔:我最初并没有明确的欲望要来中国旅行,只想去一些更小更偏远的地方。但5年前我来到这里,发现我很喜欢这里,虽然我只去了故宫。但一直盼着能够再来,我希望去寺庙逛一逛。恐惧感或紧张感,大都市都会有。北京和上海都是充满活力的城市,但也都遭受着世界大都市的同样困扰——可怕的交通。但城市之间的高铁却如此方便,我从北京到苏州,从苏州到上海,一路很愉悦,比飞机方便。另一件我爱上中国的原因,是街头大量的人群,人群穿行的街道也自有一种美学。只是那天我在三里屯闲逛时,那么多年轻人也都在闲逛,那天并不是周末,他们不用工作吗?在上海街头的人群中,我忘了我已经快60岁,就像在《故宫》中写到,我一眼看到一个中年白人在商店橱窗中,会愣一下,“这个讨厌的家伙是谁?“ 那竟是我自己的影子,有时让我恐惧的是我自己。

正午:你的《故宫》是《白色沙砾》中一个小短篇,也是你的旅行文学中难得写到中国的一篇。但它似乎过于轻盈,尤其和它的题目比起来。这是你在真实和虚构中取舍的一种方式吗?

杰夫·戴尔:《故宫》就像那本书中的每一篇,没有必要分清真实和虚构的边界。当然很遗憾我没有太多的时间,去深入这座城市的历史和人文。不能像朝圣之旅一样,写一篇宏大的或深刻的文章。这种轻盈是我感受它的真实瞬间,是我的体验,就像相机抓取到的一些时刻,和我对那些时刻感受。

正午:如果有机会邀请你来中国居住一段,像是在航母上的派驻作家那样,你会写一部什么样的作品?会更兴奋还是会厌倦?迄今你呆过最适合你写作的地方是哪里?

杰夫·戴尔:近年来我最大的遗憾就是我从未在北京真正生活过,哪怕一小段时光。如果有可能,我当然乐意。但是当我这次到上海后,我也希望能在上海呆一段。至于会写出什么书,我也不知道,只有当我真正来体验了,才会有那种创作冲动。我的厌倦和兴奋也总是伴随而至,或者说那些厌倦也属于兴奋的一部分。年轻时,我在巴黎的一个咖啡馆,挂满了海明威的照片,在那里写作最有快感。后来,我就在我自己的书房,那里曾挂着劳伦斯的照片。至于城市,我曾经希望随便到哪个小岛是最好的选择。但是经验告诉我,当我长途跋涉到了那里,我很有可能什么都写不出来。

正午:你在《白色沙砾》中提到洛杉矶对你来说是一个理想的养老的地方,你甚至想在威尼斯海边度过余生?那里除了开车一天可以去寻找阿多诺做一次朝圣之旅外,最吸引你的是什么?

杰夫·戴尔:我在《白色沙砾》中写了很多关于加州的文字,但我内心真正的想法并不局限在那本书里。我其实一致梦想生活在北加州,尤其早年读凯鲁亚克的《在路上》时,我希望我能生活在旧金山,直到现在也是。在洛杉矶,阳光和空气对于英国人来说,是要花上一生去适应的。但我并不喜欢南加州这种大片的空旷和缺乏公共交通的城市,有时它既不像城市,也不像郊区,你想去哪里都觉得遥远的恐怖,必须开车。我不喜欢开车。当然, 阿多诺当年也是从纽约搬到了洛杉矶,在这生活了八年,还有大批从纳粹德国来的流亡者也在南加州驻扎下来,托马斯·曼和利翁·福伊希特万格,贝托尔特·布莱希特……他们都曾在这里生活。阿多诺称这里是”偏远的西海岸”,但他在这里创作了他最伟大的著作《小伦理学:破碎生活之反思》,我至今无法忘记20多岁读到它的感觉。有这些伟大影子的存在,算是吸引我的地方。当然,我怀念旧金山和纽约给我的更愉悦的感觉。

正午:20年前当你在准备《然而,很美》时,在纽约的后黄金时代,你让自己深入体验介入了这座城市。5年前,你又受邀去哥伦比亚大学任访问教授,在纽约生活了半年。这两次的经历,纽约给你的印象有变化吗?

杰夫戴尔:也许变化的是我对纽约的感受。我在准备《然而,很美》时,是1989年,那时我全部的生活几乎就是闲逛在纽约那些爵士吧里,白天带着walkman走在街道上,就像一个真正的高瘦的行走着的walkman . 我听着六七十年代的音乐,有种穿越的感觉。身体却穿梭在东村,西村,晚上就游走进各种爵士吧。那时我也年轻,30岁左右,跟纽约的气质更相像。而写那本爵士乐之书时,也是一种很即兴的创作。那时我并没有真正介入这座城市的文学生活。而2013年时,因为在哥大的临时教职,我在纽约生活的那半年,可以算是我人生中最快乐的一段日子。我把房子租在威廉斯堡,哥大在曼哈顿上城,威廉斯堡在下城布鲁克林,那里几乎有我想要的一切。我最喜欢的地方是Pips,一个乒乓会馆,那是我花费时间最多的地方。鲍勃-迪伦,布罗茨基他们都曾住在这里,如今大量的艺术家、有趣的人聚集在那。生活在那,我觉得自己变年轻了,而且更像一个纽约客。

正午:你很喜欢鲍勃迪伦,你怎么看他获得了诺贝尔文学奖?只是一个假设,如果有一天 你偶然在格林威治遇到他,你会给他说什么?或者Strand Book为你们排一个对谈,你最想和他探讨什么话题?

杰夫·戴尔:鲍勃迪伦是我最爱的歌手之一,我从18岁就非常喜欢他。我记得他发布desire专辑时,当时整个英国都在刮着迪伦热。1978年夏天,我在伦敦第一次看了他的露天演唱会,他37岁,但是声音听起来难以置信的年轻。这么多年过去了,我都快60岁了,那次的经历我想起来仍觉得刺激。后来在美国我又听过他两次,那感觉不强烈了,他的声带都变了。现在我已经不想再为他的演唱会花钱了。当然他获了诺贝尔奖,我非常高兴,无论是因为他的音乐,还是那些反叛的歌词。 如果我恰好在纽约街头遇到他,我不会去打扰他,但我会远远观察他,比如他走路的姿势。如果是对谈采访,其实我有一个好奇,他现在为何还要坚持世界巡演,似乎他已经从中得不到什么乐趣了。所以我会问他:你的家庭生活现在真得很糟糕吗?

正午:说到鲍勃迪伦的好友Patti Smith,你曾经跟她做过一个对谈,关于她的《只是孩子》。知道你不喜欢M train,但作为一个写过两本摄影评论的作家,你怎么评价那本书?

杰夫·戴尔:啊,我记得那次灾难性的对话。是几年前在伦敦,活动方邀请我和她做一个对谈。我喜欢她的音乐,但是那次谈话,似乎我说的任何话都激怒了她。《只是孩子》作为一本回忆录很有意思,记录了他们在纽约当年独特的生存方式。他们先相信自己是艺术家,即便并不知道能创作出什么艺术——这是非常的“非英国式”的。也许那次我们的对话埋着一种暗暗涌动的冲突,因为我并有给予马普尔索普的摄影太高的评价。他确实在60、70年代的纽约拍摄了大量人像作品,但我认为最好的是他为Patti拍的那几张经典的照片。而且很多方面他马普尔索普不是我认为的极具吸引力的人。

正午:你出版了两本摄影作品,《此刻》和最新的The Street Philosophy of Garry Winogrand(《加里·温诺格兰德的街道哲学》)。你认为更有吸引力的摄影作品或摄影师的标准是?

杰夫·戴尔:我不能提出标准,但是能举一些我遇到的个例。比如Garry Winogrand ,他简直是街头摄影师的典范,他捕捉了大量纽约街头的人与人之间互动的瞬间。他有一种独具曼哈顿风格的耐心,能与都市的匆忙兼容。还有沃克埃文斯,他曾在三四十年代,拍了一系列纽约地铁乘客肖像,尤其是一幅盲人手风琴家在地铁吟唱的照片,直接击中感染我。当然还有爱德华·韦斯顿,我也是后知后觉才知道那张劳伦斯的照片是他拍的,爱德华这个人在摄影界的地位就像劳伦斯在小说界的地位一样。

正午:你说过你的作品中写得最容易的《然而,很美》和《潜行者》,最难的是哪本?有没有你自己最满意的?

杰夫·戴尔:坦白说,我比较自我满意的作品还挺多的。《然而,很美》和《潜行者》写得非常顺,像是我毫无预兆地找到了最适合表达它们的方式,非常自然也非常自由地写了出来。创作难度最大的要属《此刻》,非常难组织架构,而我此前最擅长的也是架构。但这本书,对于那些大萧条时期的摄影师的梳理,很耗心力。相比之一,《杰夫在威尼斯,死亡在瓦拉纳希》我自己最满意,我得意于那个结构。

正午:这本《杰夫在威尼斯,死亡在瓦拉纳希》以及《懒人瑜伽》中的“你”,还是一个有着嬉皮气质的爱冒险的流浪者姿态。这是一个作家的另一面,还是人生阶段的某个阶段?你被探险和人生不确定性伤害过吗?

杰夫·戴尔:那种爱冒险的流浪气质,既属于我也不完全属于我。那既是一个作家内心最真实的一部分,也是想表达的一种生命体验。我确实喜爱不确定性,这种写作生活带来的不确定性,也是我为自由付出的一点代价。至于伤害?我想我受到的伤害不比大多数人多多少。有时我对人的信任,让我不会完全被伤害。我没记错的话,济慈和司各特菲茨杰拉德曾经谈论过在不确定性、神秘,怀疑,矛盾中存在的能力,绝对是创造性生活的本质。我记得济慈称这是消极能力,我也许具备这种能力。

正午:我注意到你在读一本Directorate ,Steve Coll的,非常厚。为何这次旅行你带了这本书随行?你仍然在关注战争题材吗?

杰夫·戴尔:Steve Coll是一个大师,我非常佩服他对叙事的驾驭能力。我跟他是在有一年的斋普尔文学节上认识的,我当时读了他的Ghost Wars ,非常棒。所以他出了这本后我就找来读,关于阿富汗和伊拉克战争题材的。我对所有的长篇形式都非常感兴趣。当然我也写过《索姆河的逝者》,但我们表达战争事件的叙事方式是完全不一样的。

正午:Steve Coll 也是哥大的新闻系主任。你同时也在各个学校创意写作任教,写作可以教,写作风格可以教吗?你在学生中有发现和你一样具备写作天赋的吗?

杰夫·戴尔:是的,Steve Coll 在新闻系,在哥大时我当面跟他讨论并不多,但看过他一次采访大卫·芬克尔(David Finkel ), 也是一位记者出身获普利策奖的作家,他同样是我心目中的一位英雄。写作是否可教,我的答案也许非常保守:教授写作之前,最重要的事是让他们大量阅读,我有足够的自信推荐给他们的书目质量足够好。我没有兴趣教他们学着像我这样写作,虽然我整天在这样写。每个人的天赋不一样,我希望能让他们写得像他们自己。

正午:你的老师约翰·伯格教给了你什么?你最后一次见他是什么情形?

杰夫·戴尔:可以说他启发了我一种看待世界的方式,以及那种启发下,我形成了我自己的风格。我最后一次见他,是2015年的圣诞节前,我回伦敦时去看他。我们当时一起晚餐,他邀请了他最早的女朋友一起,也已经90岁的一位画家。当时他们在一起时才17岁。90多岁的她,看起来比17岁时是有点老了。但那天晚上那一幕在我看来非常动人,他们精神上还可以做灵魂伴侣。我开玩笑地问她,“约翰像不像他17岁时?” 她说,“他就像他现在的样子。”一切又都像在昨天。他是一位伟大的作家和思想者,在我人生里起了巨大作用。

正午:前几年那次轻微中风,会让你一度有对生死的焦虑吗?一个作家的创作焦虑和对生理年龄的关注会偶尔困扰到你吗?

杰夫·戴尔:刚刚得知中风时,确实吓了一条。我才50多岁了,在美国的人生才刚开始。我还想一直写作下去呢,虽然经常不知道写什么,但我也没想停下来。我开始担忧我的大脑,它顽强地为我效力了半个多世纪,我很爱我的大脑,我决定要对它更好一点。所以网球和乒乓球训练很有帮助。不过那时,我常常想起塔可夫斯基的电影《索拉里斯》里的一句台词:我们从不知道自己的死期,正因为如此,我们在任何时候都是永生的。所以,我的焦虑很快也就缓解了, 一度决心把每一天都当成额外的恩赐,也忘得差不多了。至于我的创作焦虑,那简直是我创作的一部分。

—— 完 ——

岭尔:记者,行者,自由撰稿人,现居纽约和北京。

题图:杰夫戴尔在洛杉矶。摄影Matt Stuart。

全部图片由作者提供。