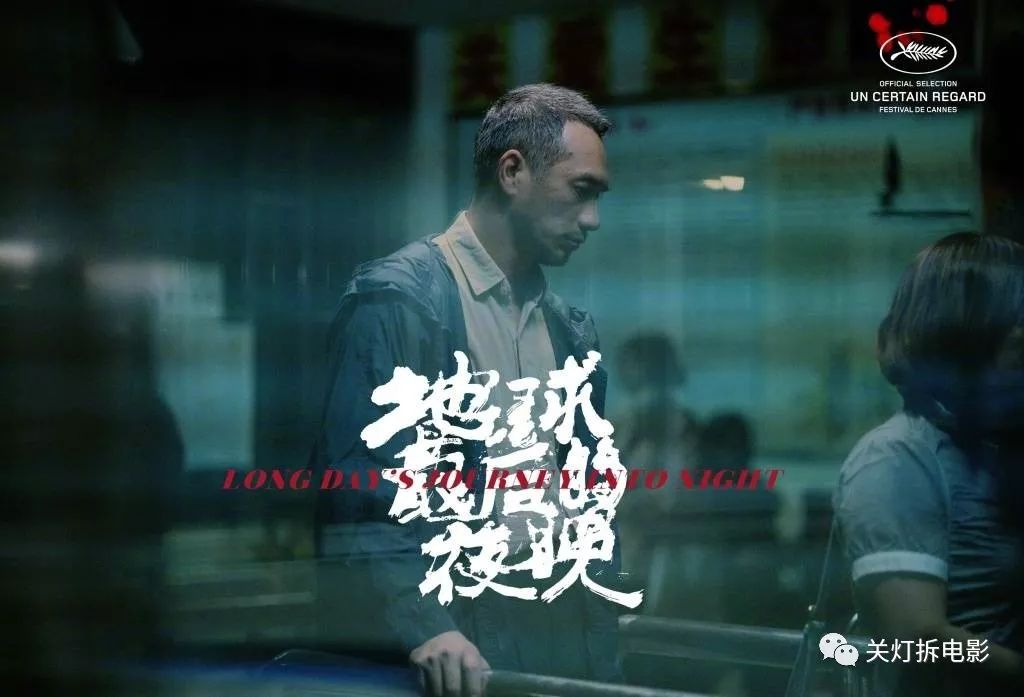

第71届法国戛纳电影节4月12日公布入围名单。毕赣所执导的第二部长片,《地球最后的夜晚》入围“一种关注单元”。

职业生涯的第二部影片就入围全球公认的艺术电影最高殿堂,后生可畏。

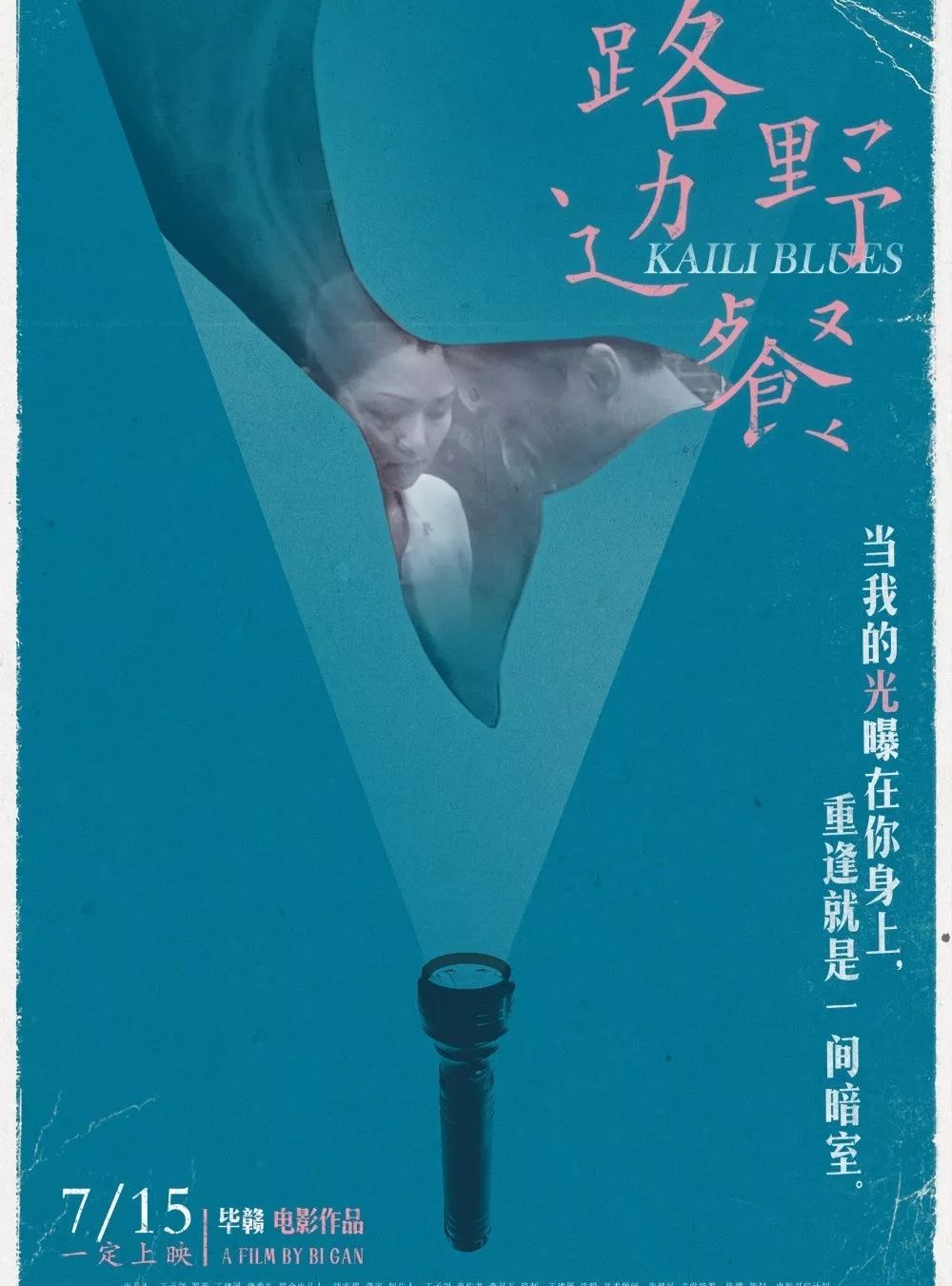

他的第一部作品《路边野餐》也曾在国际上大获好评,先是在各种电影节炸锅,斩获全球13个国家、地区电影节的大奖。

接着众多权威电影人更是给出令人瞠目的评价。

《电影手册》称毕赣创造了强有力的新魔幻现实主义;

金马奖评审团称影片具有令人印象深刻的视觉呈现与诗意表达。

然而待影片国内正式公映几日后,影评圈私下默默交换眼神,许多骨灰级影迷甚至专业影评人懵圈,坦言“完全没看懂”。

毕赣上台领取第52届金马奖最佳新导演奖

今年北影节它又来了,这次你做好准备重温这部大奖收割机了吗?

关灯特约,请勿转载

作者:陈小姐

最低成本的诗意依然动人

《路边野餐》的剧作分为三段。

第一段,在毕赣的家乡,贵州凯里。

主人公陈升即将前往镇远寻找被遗弃的侄儿卫卫,临行一位老医生托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁给她在镇远的旧情人。

第一个段落交代了整个故事基本的人物,他们的关系和行为动机。

导演花了一些篇幅刻画侄儿卫卫与伯父的情感,主人公陈升与弟弟的家庭矛盾等。

第三段,在镇远。

陈升通过早年跟随的黑道大哥花和尚寻见了侄儿,也不负老医生嘱托,将信物交给了她已故情人的子嗣。

这两段情节还算比较清晰,叙事上也按线性时间逻辑。

就算是观众未能第一时间瞥见导演埋在各种场景里的道具细节和藏在人物对话中的伏笔,也能轻松理解故事。

然后,一脚世界波来了。

两段中间插了一个40多分钟的长镜头,一镜到底,置为影片大结构的第二部分。

这么长的镜头,当然是后期有拼接。

但一个年轻导演在处女作中就敢于这么尝试,并且不是为了形式而形式,这个设计与剧情和主题都有充分关系。

实属不易。

这个段落从内容到形式,堪称神笔,奠下影片魔幻现实主义的调性。

一个镜头讲了什么呢?

简单地说,就是陈升在前往镇远的涂中,路过一个叫作荡麦的小镇。

在这个小镇上,他遇见了长大成人后的侄儿卫卫,也遇见了自己已经死去的妻子。

没有任何特效,一以贯之的写实手法,在同一个现实时空中,主人公遭遇了自己过去和未来。

庄生晓梦迷蝴蝶,中国新生代年轻导演为国际影坛献出了漂亮的处女秀。

桌球、铁轨、南国、雾都,一个失意于人生的诗人独自上路寻找失散的侄儿。

作者以边缘到极致的地貌和题材,配以影像表达上边缘到极致的方式,将时光摺叠。

毋庸置疑,这是一部瑕不掩瑜的天才作品。

先来说瑕疵。

高密度的调度创意与密度不足的情节设计,形成《路边野餐》反差极大的银幕调性。

也许这一切皆因年轻,生于1989年的导演执导该片时才26岁,年轻得充满了向世界抖机灵的激情,年轻得只见哀愁之美、不谙世道之苦。

故事主人公是一个混过道、离过婚、坐过牢、丧过妻,几乎跟亲人切断所有关系的中年男人。

26岁的导演显然是无法迎面直上,实实在在地塑造这样一个男中年的内心世界与行为逻辑。

一个人再聪明也没有办法偷到一种名为阅历的人生经验,它由时间这头神兽看守,无径可盗。

然后说作者的高明。

导演似乎对自己的短板是自知的,从创作策略而言,他极力饱满视觉建构,正是用来填充人物空空的底色。

他在景与物、光与影的设计上大作文章,为的是转移观者对非职业表演的过多凝视。

短短26年的经历并不可能让毕赣对于人生有多大的发现,而只是形成一些感触。

这些感触更多地是由他的阅读视野所决定的,一个人的素养如果一定要有一种量化的载体,那就是阅读史,阅读的书籍,阅读的电影,阅读的前人智慧。

毕赣是个绝顶聪明的阅读者,《路边野餐》中随处可见各电影大师的痕迹,导演对叙事节奏、高逼格的人物状态、甚至隐喻与象征的建立,有着远超其年龄的悟性。

全片多处运用圆周运镜轨迹,让影片始终具有梦的速率。

镜头的触角伸进山峦,伸进小镇,伸进一家脏乱差的理发店,伸入破败的山河岁月。

那些斑驳的墙壁,像一个被神遗弃的此岸,从灵魂深处生出颓气。

关于梦,关于时间,关于记忆的暧昧,这些都是现代电影最热衷于探讨的东西,毕赣的处女作以最本土的人物状态,捕捉了国际流行的命题。

毕赣像张无忌在光明顶一战成名,座下大惊,私语窃窃,有人认出使的竟是九阳真经。

无数被影史公认的大师智慧凝结在毕赣的影像语言中,以独有的密码形式撞击着能够识别出他们的眼睛。

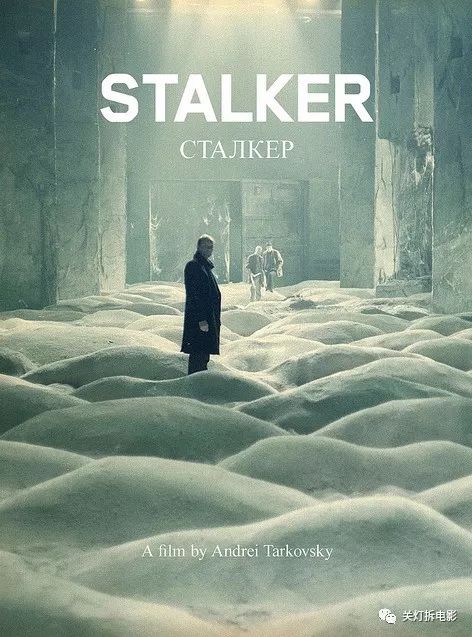

《路边野餐》这个片名本身是前苏联的一篇科幻小说,后被大神级导演塔尔科夫斯基拍成电影《潜行者》。

路边野餐

潜行者

《路边野餐》里有侯孝贤的影子,不仅仅是同属南国的闷热潮湿,不仅仅是小镇青年游魂般的气质,还有桌球厅的机位和拍法。

《路边野餐》里有塔尔科夫斯基的影子,火的元素,流水的墙,多处出现的狗,诗电影的气息。

《路边野餐》里有锡兰的影子,乌云密布的天空,是最天然的幕布。

毕赣把自己迷恋的大师手势内化成自己的手段,熟读唐诗三百首,不会作诗也会凑;

他运镜老练得完全不像一个新生代,镜框中人和物排布得那么好,调度出了一种毕赣风格,于不完美中自成一格。

但,以上都不是这部影片最赞的地方,以下才是。

导演这个工种,之于电影,有个最专属的名词,叫作场面调度者。

导演功底,最根本的是调度功底。

毕赣的剧作文本或许还有很大的进步空间,但是毕赣的场面调度能力真是聪明。

举些简单的例子,开场不久有一场戏,是主人公兄弟两人关于家庭事务的对话。

导演将两人安设在游乐场的一个射击游戏摊位,将画面通过气球和桌椅水平切割,在纵向黄金分割点上安排了一根木头柱子。

画面被柱子隔成两个空间,弟弟位于右侧,哥哥和小侄子位于左侧,暗示侄子与伯父在一个空间里,显示家庭成员的亲疏关系。

两个男人间的对话伴随在用玩具枪枪击气球的动作下完成,枪口相对。

兄弟俩有雄性生物生来的攻击对峙关系,玩具枪又暗示着这层关系的幼稚和可笑。

另一场读出调度能力的戏是弟弟老歪给儿子洗澡,后景安放了一处瀑布,令这个家的环境相当魔幻又诡异。

父亲叫儿子过来洗澡,导演原本可以让儿子从前景走到澡盆边,但导演并没有这样调度,而是让儿子转身走两步,父亲端着澡盆向前挪两步。

两人从画面的全景构图通过走位变化出一个中景构图,机器没有动,景别变了,这就是调度的高妙。

疑似卖了儿子的父亲去车行提助动车,人物驾着车入画,车停在一个定点上,人离开车,镜头不动,人之后所有的行走轨迹和动作都通过助动车的反光镜呈现。

你很难想象剧组为了这个不偏不倚定点,拍了多少条。

这位导演在场面上的设计密度之大,到了让人惊叹的地步,几乎没有一场戏找不出设计点。

我个人最被《路边野餐》击中的,是看到希腊电影诗人安哲罗普洛斯的影子。

在剧情进行到差不多17分多钟左右的时候,出现一个3分多种的长镜头。

导演用2分多钟暗示卫卫的父亲老歪卖了孩子去买助动车,又是如同时钟指针一样的圆周运镜,老歪缓缓走进一个仓库,人被仓库围墙遮挡,观众只听见他与车行老板的对话。

又是调度之妙,好莱坞语法的人物对话最常见的拍法就是正反打,而长镜头派连一场简单的对话都要设计得别有韵味。

镜头缓缓摇了半个圆周,停在画面右侧厂房的另一个入口。

观众很容易感受出厂房环境的破败,也隐隐接收到了导演对于这场交易非法的暗示,老歪与老板从厂房里走出来,老歪到门口拿了新车。

这时,这段剧情已经交代完毕,最诡异的处理来了,镜头又一次顺时针往右摇,导演用了差不多1分钟来记录了一辆履带式土方车怎样从卡车上下到地面。

安哲在影片《雾中风景》中有一个著名的长镜头,姐姐和弟弟跑到火车站,没敢上车,镜头完整记录一列火车离站。

毕赣的这个长达1分钟与剧情无关的土方车记录,与火车离站有着异曲同工,是一种电影语言的“寂静时刻”。

以长镜头写诗的电影,通常有着这样的寂静时刻,是一个气口,调节着电影的节奏,也常常荡出弦外之意,引人浮想。

雾中风景

近年来中国电影逐渐进入膨胀期,随着不断被刷新的票房纪录,影片的质量与产量却成反比。

大家对中国电影,既有兴奋又有失望。

作为一个人口大国,一个具有厚重积淀的文化大国,到了今天,虽然电影产量非常高,但是成色单薄而苍白。

众多城市,尤其是一线城市的知识分子,其实在影院中很难找到真正能够对自己产生触动的作品。

这也难怪北京和上海的电影节会成为这两座城市里的文化盛筵,成为一年之中的恶补。

中国电影亟待新生的智慧与力量,中国电影市场需要多元的惊喜。

我们可以常常吃快餐,但我们更需要的是维系健康真正有价值的生命养分。

毕赣的处女作像一场大雨,我愿被淋湿。

祝福毕赣,也期待他的第二部长片,依旧打动所有爱电影的灵魂。

上文首发于文汇报“文艺百家”

评论