七桥渔火歌唱晚,

户户妙手绘丹青。

在过去,

没贴年画,就不算过年。

与北京市丰台区同名,

在天津的东北也藏着一个丰台。

位于天津市版图最东边的丰台镇,

已经拥有1000多年的历史。

为与北京的丰台相区别,

这里一般叫做“东丰台”。

这种叫法虽然被许多年轻人抛弃了,

可是一些老人们还坚持着。

这个京津冀交接处的小镇,

在清代中期时,

曾是与杨柳青、武强名号相当的年画重镇。

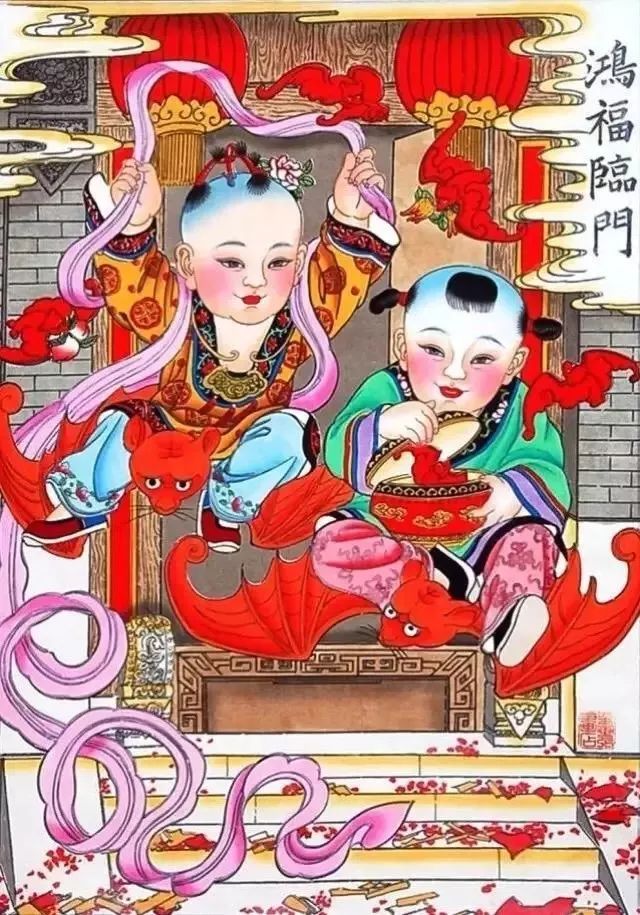

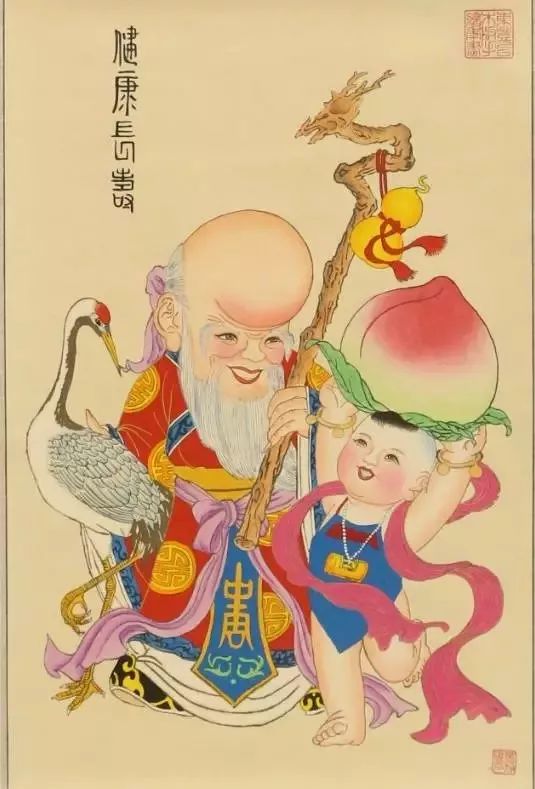

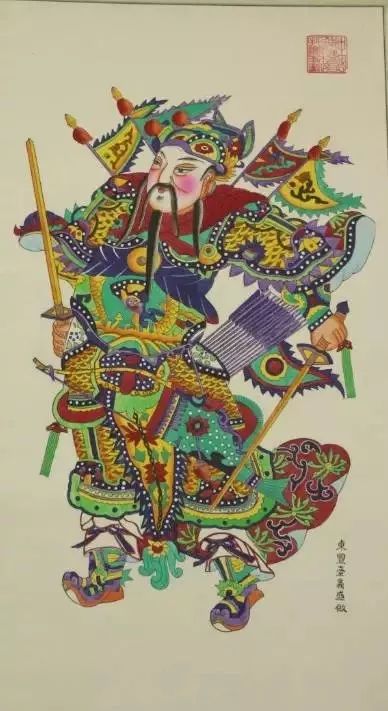

(东丰台年画)

木版年画出现于明末,

兴盛于清代中期,

东丰台是冀东年画最大的集散地,

当年在丰台镇从事木版年画的商铺达95家,

年产1100余万张,

呈现出“七桥渔火歌唱晚,户户妙手绘丹青”的盛况。

2007年,东丰台木版年画被批准为第一批天津市非物质文化遗产代表作名录。

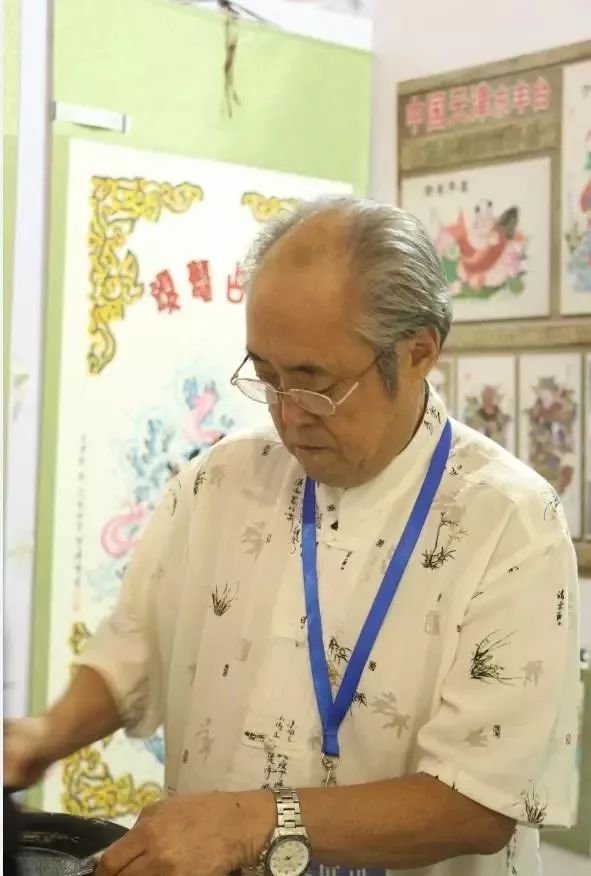

2008年,木版年画老字号“义盛做”的第五代传人董静被批准为市级非物质文化遗产传承人。

(东丰台年画传承人——董静)

传承人董静告诉我们,

东丰台木版年画的特色是

线条粗犷、颜色艳丽,

融合了冀北、东北风情。

不同于服务于市井百姓的杨柳青年画,

东丰台年画的需求者都是乡间百姓,

所以它在题材、造型、构图、色彩等各方面都有很浓的地域和乡土的特点。

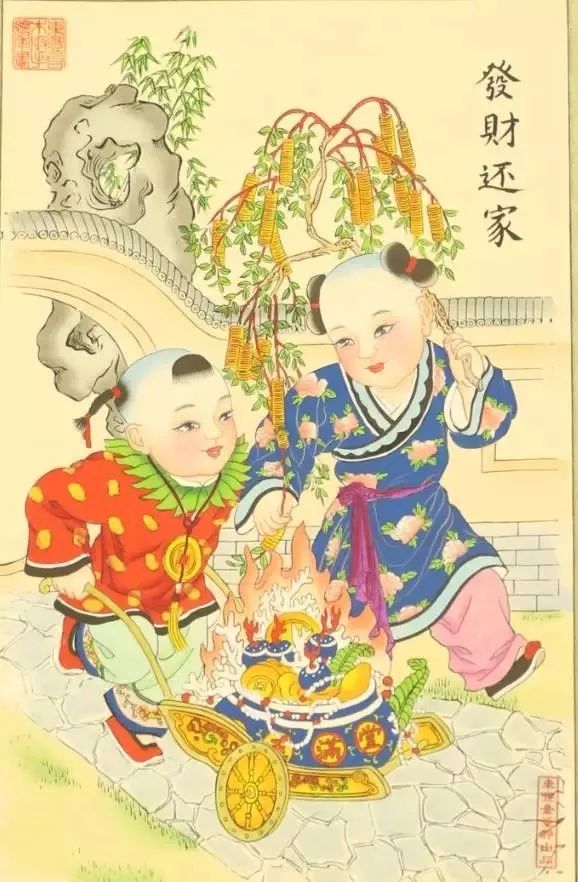

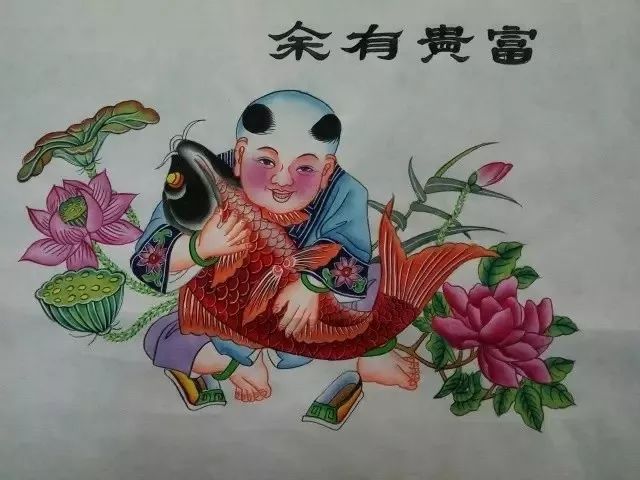

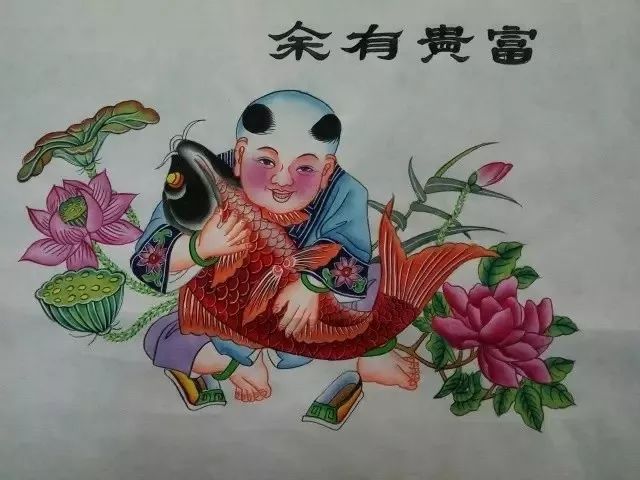

(娃娃抱鲤鱼的东丰台年画)

东丰台木版年画的制作工序主要是:

画稿、刻版、印刷、开相。

画稿是制作年画的第一步。

东丰台年画题材不广泛。

早期年画多为民间崇拜的神像,

主要是灶王、财神、门神和全神。

后来渐渐出现一些神像之外的世俗题材,

如娃娃美人、吉瑞图案、耕织图、王小卧鱼、埋金得子,

以及戏曲内容(如三岔口、白蛇传)等。

并非所有的画稿都能刻印。

董老说刻板前需要绘制多幅画稿,

只有一幅最终印刷。

刻版、印刷会耗费大量精力。

只有认真遴选出最优的画作,

才会把它付之印刷。

清末以来,中华大地战火连年,

身处京津冀交界处的丰台镇也难逃厄运。

在战乱中,很多年画匠人和商人被迫出走,

很多年画底板也随之失传。

加上后来特殊年代人们思想激进,

丰台镇几十家画店几千块画版成了烧柴。

本世纪初,董老用自己买断工龄的钱,

在市面上收集到百余张祖传老年画,

这百余张老年画成了东丰台年画可以再度复兴最大保证。

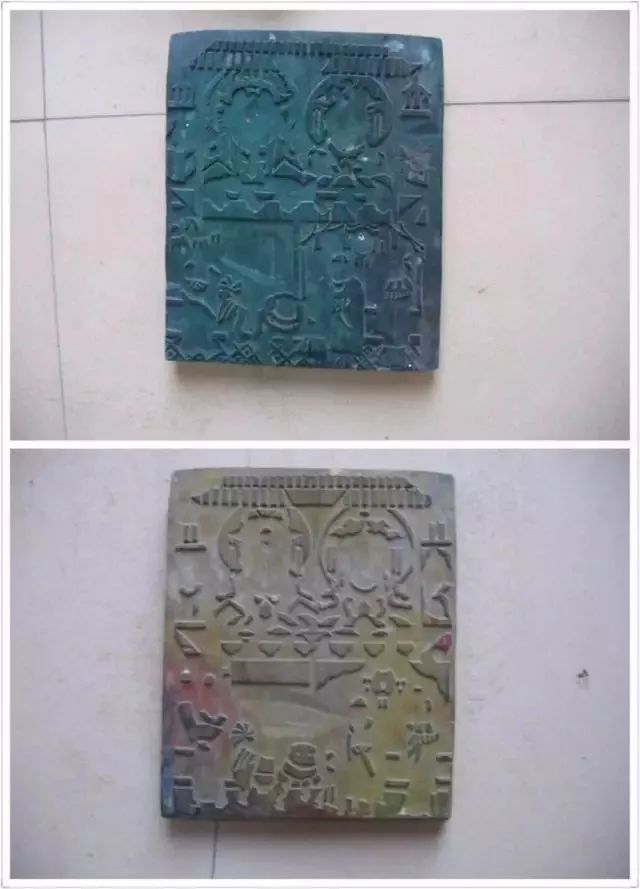

(年画套版)

木板年画的印刷是门技术活。

东丰台木板年画套色印刷,一版一色。

完成一幅年画通常需要刻制多个色版,

每个版根据上色的部位不同而分别刻制不同的内容。

为了让所有部分最后能严丝合缝地组合成一幅画,

要先完成线版的刻制,

印刷出十几份轮廓图,

再分配颜色。

不同色版照着线版套版一般为六块版,

红、绿、黄、紫、蓝,外加一块黑色的线版。

把有限的五六种颜色,

相互错开,

以造成缤纷斑斓的色彩效果。

(年画上色的棕榈刷)

刻好的木版用棕刷刷上颜料。

棕刷用棕榈树的棕丝绑成,

硬度、吸水度理想,

太硬会损坏刻版,

太软又会刷上过多颜料,

不吸水沾不上颜料,

太吸水又耗颜料……

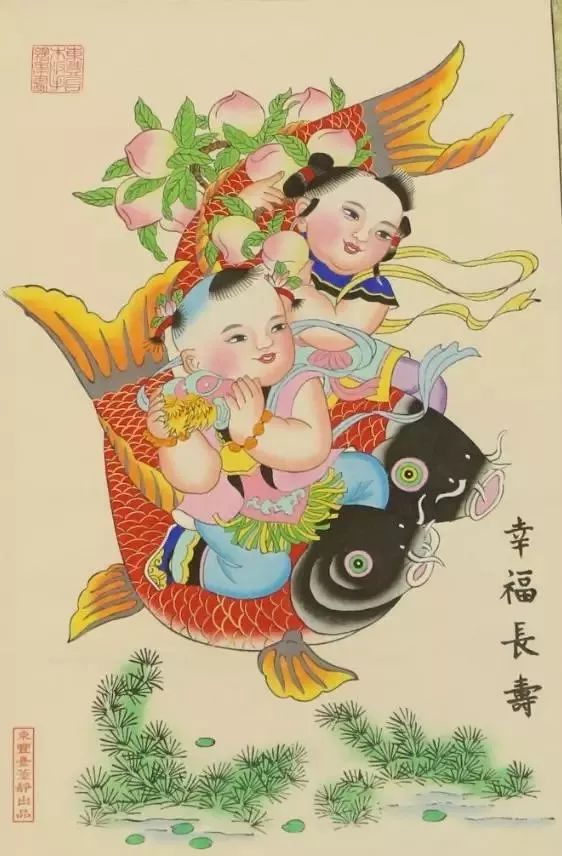

东丰台年画延续旧法,

以套版为主,局部手绘,

特别是面部和手部。

东丰台年画的眼睛是要手绘上去的。

一般分“活眼”和“死眼”。

神像多为“死眼”,

上下眼皮是一条横线,

中点一个黑点,像“工”字,

因为神仙的表情必须庄重;

但娃娃美人多为活眼,

上下眼皮画成曲线的月牙状,再点睛,

以表达人物的表情与神气,

因为娃娃美人这种凡人的眼睛必须灵活,

有活气儿。

(活眼娃娃)

像董老这样成熟的老画师,

单单是刻板一项工作就要耗去几天时间。

加之套版印刷必须严丝合缝,

一幅画要多张色板,

印一张优质年画耗时巨大。

且印刷之后,

仍有一些粉脸、开眉眼、描金等工序需要手工完成,

还有一些神像面部要贴一层金色锡箔。

木板年画的成本是现代印刷品无法比拟的。

董老为了收集年画木板样品,

在50几岁时候投入全部积蓄,

导致二老错过了最后的购买养老保险的机会。

从2006年起,

董老根据自家存留的老版年画和照片,

复制、还原了20多套木版。

这些木版,历经千凿万刻,

相较于简单快捷的机械印刷,

更显素朴古拙,

呈现出一种农村生活的原始之美。

然而这样的坚守并不总是有人买单。

一些大型年画成本、人工耗费极高,

有的年画,

从画稿到刻版、印刷,

需要耗费一年时间。

推向市场,

民众却无法理解,

为什么这样一张重复印刷的年画价格如此之高?

年画的艺术风格与文化内涵的完美结合,

表达了民众的审美取向和文化祈求。

它从汉代的门神画起源,

至明清发展到鼎盛,

从北方的杨柳青、东丰台、朱仙镇,

到长江流域的苏州桃花坞,

再到巴蜀、岭南,

广袤的华夏文明之地上都有贴年画的传统。

在工业印刷横行的年代,

年画市场日渐萎缩,

董老却依旧希望尽自己的绵薄之力,

把更多的老祖宗的文化传承下去,

起码不能眼看着这一珍贵的文化遗产,

在我们这一代走向历史的虚无。

评论