单位|恒都律师事务所 资本市场事业部

作者|资产证券化与结构融资专业组 刘易

编者|恒都微信运营团队

前 言

比特币作为区块链最为成熟的应用场景,已被我国监管部门于去年年中定性为“非法融资行为”,代币融资平台的清理以及币值投资的应声下跌使得区块链被推向了新的投资风口。在全民研究区块链的今天,究竟它是一场投机泡沫还是一次伟大的技术革新和互联网秩序的变革力量,笔者认为应该保持中立的态度回归到区块链技术本身看待,而监管之道也在于让监管参与到技术当中,以区块链技术实现对技术的监管。

一、区块链的本质

关于区块链的定义,现在尚未统一。抛开区块链背后具有门槛的技术知识,现在比较为大众熟悉和接受的,大概是,区块链是一种去中心化的分布式账簿。

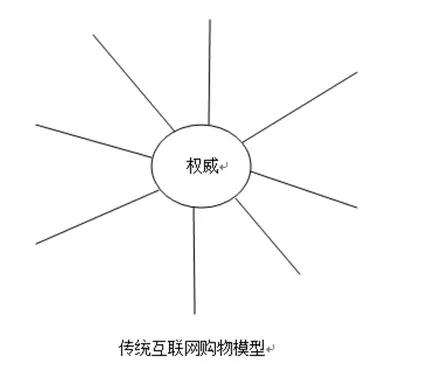

应用区块链技术进行交易,相较于我们熟知的互联网B2C或B2B交易模式,区块链以去中心化解决了权威授信的问题。

区块链技术使得交易双方可在不依赖传统中间机构(例如淘宝平台、咸鱼平台)的情况下,直接实现点对点的信息传输,成功完成交易,由于该笔交易为网络中众人所记录,无法篡改或篡改的成本非常高,因此交易具有透明、可追踪、不可篡改、安全性更高的特点。

如果我们提炼区块链的核心特征去定义其本质,会发现对其本质的探讨主要集中在以下两个方面:

1、去中心化?

说到去中心化,我们就要提到中心化。如文章开端的情景模型,应用区块链进行交易,无需依赖权威背书获得信任。在传统的网购中,我们发出的要约及收到承诺的行为信息都需要经过一个中央系统进行储存、验证,以保障我们的交易的顺利完成。换言之,我们通过淘宝进行交易很大程度上是因为我们信任阿里巴巴集团的资本和技术实力可以确保我们财产及个人信息的安全。

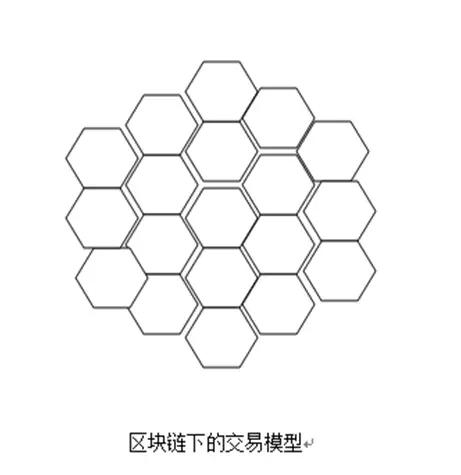

而去中心化,就是直接去掉这个权威,个体之间可以达到信息的互通。其交易结构更像一个扁平化的蜂巢,个体发出的任何信息都会被蜂巢内的所有节点记录,多条记录信息链接一起就形成了“块”,因此称为区块链。由于任何信息数据能被所有人看到并记录,因此信息的透明程度大幅提升,信息来源可被追踪,信息被篡改可能性大大降低,这就提升了资金流转过程中的安全性;同时,个人参与交易行为、记录信息活动是以签名(独一无二的数字密码)进行身份识别,而不有赖于姓名、身份证号等与个人隐私有关的信息验证,因此又降低了交易过程中个人隐私泄露的忧虑。

2、自信任?

区块链涉及到分布式数据存储技术、点对点传输技术、共识算法及加密算法等计算机技术与数学算法。区块链技术能够实现对全部历史数据的完整记录,且任何节点都在相同的数据下进行计算,这就让节点之间彼此相互信任。信任还需要各项规则和交易记录不能被篡改,区块链技术加密算法难度系数颇高,要真正写入区块需耗费的时间成本和资金成本非常高,而成本高企也使该系统的安全性极强,被篡改的可能性极低。因此,区块链重点解决了依赖权威背书获得交易过程中财产及个人信息安全性的问题,以去中心化的方式达到了自信任。

3、小结

综上,区块链技术最终目的是利用技术手段解决信任的问题,去中心化只是其技术特征的外现,两者属于形式与实质的关系。当然我们在看到技术本身的优点同时,也应意识到区块链由于成本高企,或会导致交易效率的低下,同时由于信息存储容量极大,现行网络宽带能否支持也成疑问,而技术本身是否成熟,漏洞是否可以修补也尚未可知。

二、区块链的应用场景

在很多追捧区块链技术者的眼里,由于区块链自信任的本质特征,使得任何需要保障信息安全与个人隐私的互联网应用场景都被期许成为区块链大展拳脚的舞台。

除了我们熟知的数字货币,在金融服务领域还有如下应用场景:支付、交易清结算、贸易金融、金融衍生品、众筹、信贷、风控和征信;需要确权及权利保护的IP领域,是区块链可以发挥影响的另一重要领域:专利、著作权、商标保护、软件、游戏、音频、视频、书籍许可证、艺术品证明等。此外,区块链的应用场景还包括:基于个人信息征集保护的社会管理领域:代理投票、身份认证、档案管理、公证、遗产、继承、个人社会信用、工商管理以及数字病例、隐私保护、健康管理和学生征信、学历证明、成绩证明和产权合作;以及物联网领域:物品溯源、物品防伪、物品认证、网络安全性、网络效率、网络可靠性。

在很多追捧者的概念里,对区块链的期许并不仅仅局限于用数字货币取代传统货币,而是取代我们当前对互联网的观念,让权威让渡于去中心化的平等体制,建立一种合作性质的网络生态环境而不是一个具有等级制度的体系,在区块链构建的新秩序中,普通的互联网民工可以凭借自己的勤奋和能力获得奖励,更低的门槛让更多的人参与到这场技术变革之中,最终大家在同一个维度公平竞争,现今马太效应集聚的互联网生态圈将被颠覆。

但是到目前为止,唯一一个进入主流认可的区块链项目就是比特币,其他所谓的区块链落地应用,实际上是炒币的变种,借技术之名进行的炒作。这也是大部分反对者对此进行批判的原因,由于市场投机的狂热,区块链以背离其本身特征发展成为一种投资概念模型,很多无辜的群众成了被收割的韭菜,而区块链被卷入了投机泡沫中。

三、法律监管

2017年9月,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确将比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”定性为一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。并且严令任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

自公告发布后,各类代币发行融资活动停止,代币发行平台进行了合规清理,部分平台转战国外。

监管部门对ICO行为的法律定性,使区块链的监管趋势面临不明朗局面。根据金融科技监管的一般原则,我们可以猜测区块链技术面临的可能监管模式如下:

1、统业监管与分业监管?

2017年7月人民银行发布了《中国金融稳定报告(2017)》,当月,第五次全国金融工作会议召开,两者共同构成了今年金融监管的纲领。首先,国务院金融稳定委员会与“一行三会”未来的定位再次明确,虽然各部门对监管定位、防范金融风险的工作重点各有侧重,但较前几次金融工作会议的内容,“统一监管”的信号逐渐释放。此外,本次会议特别突出了党对金融工作的领导。因此,未来相较某个部门负责在各自权利范围内各自为战的监管模式,区块链面临的趋势更可能是在党中央对金融工作统一领导下,各部委协调好各自的职责分工与问责机制,探索跨行业监管的标准统一。

2、功能监管与行为监管

第五次金融工作会议提出了功能监管与行为监管两个内容。功能监管按照经营业务的性质来划分监管对象,只要从事的业务本质、法律属性、风险特征相同,就应该遵循统一的监管规则;行为监管即对机构和个人本身进行监管。回归到对区块链的监管原则确定上,需要结合区块链具体的应用场景,根据其实际落地的法律行为本质特征确定监管措施,以与其风险性质和水平相适应。而凡是涉及到客户资金沉淀的业务,就需要确认该业务是否属于牌照业务;若是,该业务是否在牌照授权范围内进行经营;如否,需要遵循何种审核或授权?

3、技术中立与试点机制

对于新技术的监管应首推技术中立原则。即法律与监管手段应当对所有技段一视同仁,给予同等技术同等对待。而试点机制,即可以在合理评估风险性质和水平及影响面的前提下,适当放宽和简化监管手段和程序,允许特定机构在限定条件下,开展或者模拟开展业务活动。前者的核心是监管者需要做到“非歧视”,后者需要监管者允许一定的犯错。

四、结语

人工智能、虚拟现实、区块链、量子技术…我们身处的时代充斥着某种不确定感,身处其中的我们面临了更多的选择与未知。无论是区块链的追捧者还是批判者,他们期待或者怀疑的背后或许是对于“现在与可能”、“当下与未来”之间的不确定的焦虑。

但正如20年前万维网的诞生一样,以那个年代的想象力或许很难预见,互联网现在已成为国民生活中的基础设施。身处当下的我们自然也难以预测区块链技术会怎样发展又会怎样影响甚至是占据我们的生活。

人们对于未知的事物容易形成极端偏见,凭借着先验主义,以一种非黑即白的视角在自我逻辑里对新生事物定性,而这种带有主观色彩的偏见往往脱离了事物本身。

我们谴责借技术的噱头炒作区块链的行为,但是我们也对区块链万能论的论断保持谨慎和冷静,技术本身并无好坏之分,主要看技术怎样被应用。我们在探讨区块链的时候,应该回归技术本身,而监管也应在抓住事务的本质特征后才能有的放矢。让监管机构本身也参与到技术中去,通过区块链技术实现对技术的监管,最终化解监管与技术的冲突。只有当我们不过分苛责也不过分追捧,区块链或许就能发挥其能量,潜移默化中,我们的世界变得更加可信、公平、民主、阳光。

评论