北方人喜欢吃面。南方人喜欢吃米。

面和米,都是中国人日常生活中最基本的主食。无论南北,饭桌上,若是不吃点主食,总好像没有吃饱似的,心里觉着不够踏实。

五谷,是中国人的粮食。最早,人们将谷物放在鬲、甑上煮、蒸,得到了饭或粥这一类的「粒食」食品,是中国人主食的基本形态。

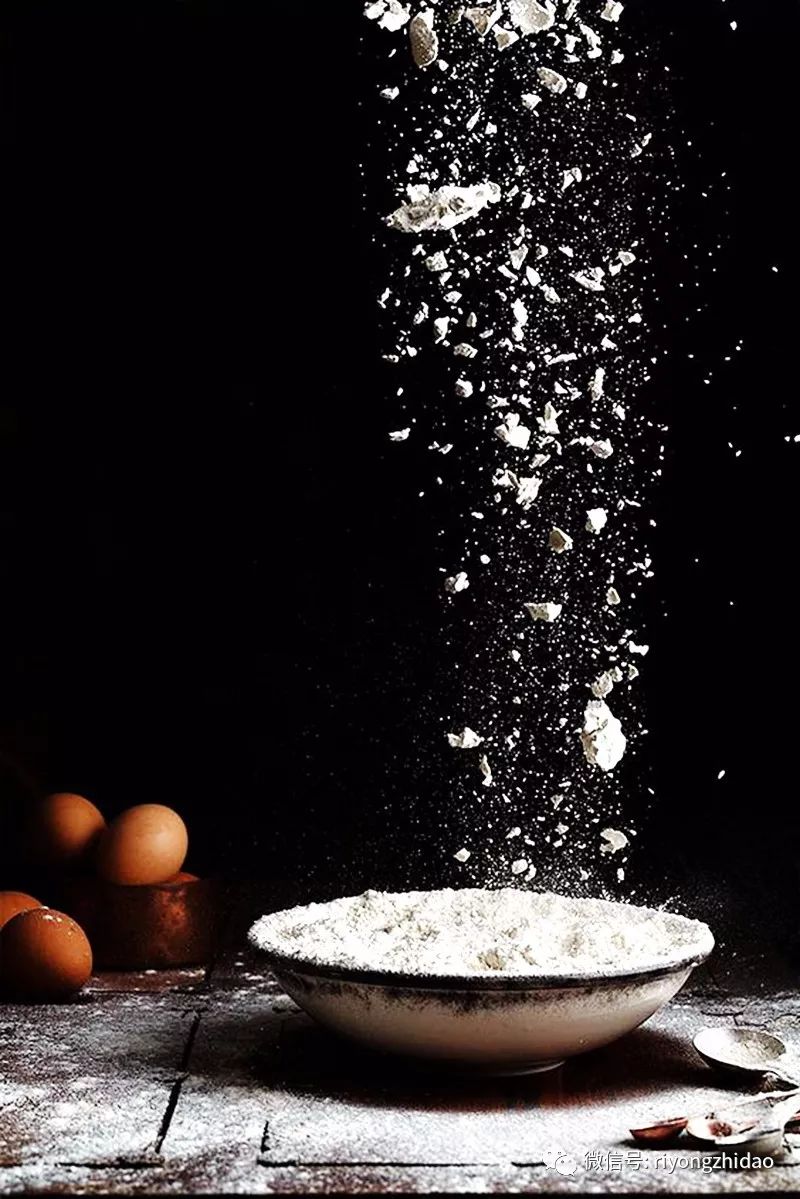

将五谷进一步加工,通过石磨、杵臼等工具,将谷物制作成粉状,再制作出不同的食物。主食,从一种基本的样子,变成了形态各异,风味独特的各色日常美食。

麦子蛋白质含量较高,粒食时口感不好,不易于消化。在人们的生活智慧里,将麦粒粉碎,再进行烹制的方式逐渐演化形成。

将麦子磨成粉,就得到了面。面与麦的联系,在繁体字「麵」和「麪」,比较清楚地显示出来。

小麦粉里含有一种特殊的蛋白质,使得面粉与水相遇时,获得了很好的黏性和延展性。这种蛋白质在凉皮的制作过程中非常明显,面粉加水揉团,在清水中反复搓洗,分离蛋白质与淀粉,分离出来的蛋白质俗称「面筋」。

和面的基本方式无外乎几种,直接用水和面,就是我们常说的「死面」,相当于面粉虽然成团,但还是「生」的状态。这种面比较耐煮,口感劲道,有嚼劲,使用最为广泛。

掺入菠菜、胡萝卜等各色菜汁,面随着菜色变成了绿色、橙色黄色,也是生活中的另外一种意趣。若和面时,掺入油脂,被称作油面,很适合用来起「酥」。

用开水和面,被称作「烫面」,面粉中的淀粉一定程度糊化,面团柔软,筋性较差,但可塑性高,口感软糯,吃的时候非常香甜,很适合用来蒸制或煎烙。

让酵母在定温、湿度条件下,充分繁殖产气,促使面团膨胀,令松松然也,就得到了「发面」。东汉时期的「面起饼」,就指的是这类面食。

按照不同比例配比混合,还能得到不同效果,如「半发面」的方法,既能保证面的劲道,也能保持一定的松软。

先秦至汉唐,面食越发丰富,皆称为「饼」。

中国人的烹饪技法甚多,「饼」的制作方法有擀、拉、拨、削、压、擦、揪、抿等几十种,再通过蒸、煮、焖、炒、烙、烤、煎、炸等烹饪方式,变化成了各式各样的面食,如烧饼、烤饼、烙饼、煎饼、蒸饼、煮饼、汤饼等。

若再复合其他烹饪技巧和食材搭配,在复原广阔的中国,历经千年,演绎除了无穷无尽的面食小吃,仅在山西地区,就有「一样面百样做,一样面百样吃」的说法。

条状的面食称「索面」或「面条」。制作面条,即可用刀切,亦可用手拉、抻、扯,或用机器挤压成。

北宋时期,面条已经能够悬挂晾晒加工了,被称做「挂面」。时至今日依然是非常方便的食品。

如果用油炸制处理,就是在福建、广东一带流行的「伊府面」,简称「伊面」,是一种油炸的鸡蛋面,最常听到的就是龙虾伊面了吧,而「伊面」也是现代方便面的原型。

用汤料、食材来制作的面食,在古时被称作「汤饼」。即可是条状,也可是片状,或者用刀削成不规则,鱼条状等等。

无论面的形状如何,从面与汤料的关系上来看,大概区分为两种。

将面食与汤料一起烹煮的。

如山西饸络面,河南的烩面,陕西岐山的臊子面,杭州的片儿川,南京皮肚面,昆山奥灶面,镇江的锅盖面、浙江的乌坎打面等,或者北方各地都有的揪片子、西北地区的炮仗子等等,最简单的就是家家户户都会做的西红柿鸡蛋面。

汤水较少,就有了焖面或卤面,借助菜的汤汁及蒸汽将面闷熟,流行于山西、河南、湖北等地。

将面入清水煮好,再投入汤料或拌料的,即可成汤面,也可是拌面,或入锅与食材一同炒制。

这类面食,在全国各地可谓丰富无比,结合当地的食材和原料,产生出各地特色的面食。兰州的牛肉面,山西的刀削面,陕西的油泼面,杨凌的蘸水面,新疆的过油肉拌面,丁丁炒面,四川的担担面,宜宾燃面,重庆小面,东北朝鲜族的冷面,广东的竹升面,苏州的苏式面,浙江的葱油拌面,海鲜黄鱼面,海鲜炒面,阳春面,北京炸酱面,武汉热干面,以及汇集各地手法烧制的台湾牛肉面等等。

19世纪末,日本开放港口横滨、神户等地吸引了大量的中国人,也带去了汤面,日本人称为「nankin soba」(南京面条)。此后,拉面在日本生根发芽,豚骨拉面,味增拉面,酱油拉面等特色的的面食,和着日本各地的食材也流行起来。

在煮制的面食里,另一类要说的就是馄饨和饺子了。春秋时期,就已经有了馄饨的吃法。自三国后,有了饺子,形如偃月。其实,馄饨和饺子,都是将馅料包入面皮当中的制作方式。

馄饨重汤料,水饺重蘸料。

北方的水饺,其实是不带汤的,用水煮熟后,蘸料吃。当然也有各类口味的汤饺,就是将水饺放入各类口味的汤底,如酸汤水饺等。此外,饺子还能上锅蒸或煎制。

江浙的馄饨则是煮熟后放入鸡汤或海鲜清汤,不带汤的则被称作冷馄饨,在夏天比较流行。到了四川,馄饨被称作抄手,红油抄手十分有名。广东,馄饨称作云吞,连汤带面叫云吞面。福建叫扁食或扁肉,湖北称包面。至于馅料的变化,不胜枚举。

蒸制的面食里,最普通的就是馒头了。

北方又称之为馍馍或蒸馍。至今,许多地方还有做「花馍馍」的习俗,实际上已经演变成了「面塑」的民俗。

最早,馒头被称作「蒸饼」。北京烤鸭用的卷饼,用的是烫面蒸饼,并未发酵。

面团经过发酵,在蒸制的过程中,发面产生了气孔,更为松软。「面起饼」,就是最早的发酵蒸制面食了。西晋开国元勋何曾有「蒸饼上不拆十字不食」的豪奢之语。开裂的十字,就是现如今咱们常说的「开花馒头」。

小时候,总是爱吃馒头最外层的那层皮,一片一片地撕下来,劲道微甜,特别过瘾。

馒头最早是蒸饼的统称,不区分有馅料和无馅料。宋以后逐渐将有馅料的称为包子。在南方,好些地方对有馅料的包子,仍旧叫做馒头,为了区分,有时会叫肉馒头、菜馒头。

包子除了馅料的特色外,要数面皮了。

发面包子面皮松软但厚实,咬一口未必能见着陷。大名鼎鼎的北京庆丰包子,广东的叉烧包、奶黄包、流沙包,基本都是这样类型。

天津狗不理的包子用半发面来做,面皮相对较薄。

南翔蟹粉小笼、开封灌汤包、南京鸡鸣汤包,采用了半烫面、半生面的方式,皮薄馅足汤汁十足。

烧麦是一种未发酵的蒸制面食,形状就像一个小口袋,很是讨巧可爱。在北方,直接放入肉馅。在南方,烧麦里放的是糯米肉馅,面与米混合在一起,很是有趣。

用炉火烤制的,叫烤饼、烧饼,烤制过程中,面饼通过火的温度加热成熟。

河间驴肉火烧,打底的就是那外酥里嫩的烧饼。南方江淮一代亦有甜口的黄桥烧饼。浙江温州一带的麦饼,入了当地的海苔等特色食材。新疆的馕,经过烤制,在干旱地区,可以长久不坏,烤包子,则是放入羊肉、洋葱,在烤炉中烘制而成,十分美味。广东的各色榴莲酥、千层酥等,是在面皮来回堆叠时刷油,在烤制后,面皮不黏连,形成千层之多。

烤制的面食,总带着略略焦糊的原始香气,那应该是在上古时候,人们直接烘烤麦子的记忆吧。

将揉好的面饼或者调制的流质面糊,直接放在锅上或者铁板上烙或者煎制,又有了我们熟悉的美味。

陕西的羊肉泡馍、肉夹馍所用的饼,就是烙出来的。东北的铁锅贴饼,是在炖煮食物时,利用锅边的热能,烙熟面饼,这类做法其实在各地都有。

如果把面粉直接放在锅中翻炒干烙,就得到了面茶,食用时,加水及其他调料冲调,就成了一款北京的小吃。

各地的葱油饼、千层饼,都是通过煎制而成的。

天津的煎饼馃子,摊好薄饼,刷上酱料,放入馃子(油条)或是薄脆。而其原型,山东大煎饼只需卷上一根油条和大葱而已。山西的特色小吃鸡蛋灌饼是将蛋液在制作过程中加入面皮之间,特色十足。

除了饼,能够烙、煎的面食还很多,诸如之前提到包子、饺子、馄饨,都能用来煎制烹饪,各地的煎饺,水煎包,南方地区的生煎,煎馄饨,是我们日常生活中十分常见的小吃了。

将发面或者死面、油面的各样面饼,放入油锅中炸制,又有了不同风味的小吃。

大名鼎鼎的「炸秦桧」,则是人人皆知的油条。老北京的特色小吃焦圈。上海的油墩子,则是混合了萝卜丝肉馅料炸制而成。天津的大麻花,各地的油饼,山西的炸面鱼,东北的馓子,沙琪玛,河南的麻叶,江米条,春卷……甚至最普通的馒头切片,浸一下盐水,放在油锅里炸一下,就特别好吃。

油脂的香气,和酥脆的口感,总能让人有一种满足感。

南北西东,古往今来,面食在这样一篇小文里,怎么也说不完,说不全。

简简单单的一种来自自然的植物,在中国人的厨房里,变化出了太多的风格与风味,烹制成了太多的美食,这大概就是生活的热爱与智慧吧。

每个人心里,大概都有那么一种面食,能让自己记起一些熟悉的味道吧。

麦子的味道,总能让人心心念念地想起一副画面,也许是那片画面吧,在一眼望不到边的田野,坐在畦梗上,远处蔚蓝天空下,涌动着金色的麦浪。

图片来源:互联网络

评论