文 | 阑夕

英国诗人拜伦的女儿阿达·洛芙莱斯被视作是世界上第一位创建了计算机程序的人,她在1842年为发明家查尔斯·巴贝其开发的机械式计算机编写了一套数学算法,使它能够自动处理数据逻辑。

由于拜伦和她母亲离婚的缘故,后者有意鼓励她对理工知识投入兴趣,为了避免出现如她父亲那样「危险的诗人倾向」,但是或许天赋总是命中注定的,阿达·洛芙莱斯在表现出优异的科学素养之外,仍然继承了来自父亲那里的浪漫主义基因,时常组织在当时公民权利相对有限的女性参与音乐、绘画甚至政治,在文化上同样建树颇丰。

纵观人类历史,科技和文化之间的关系走了一条由近到远、由合为一体到分庭抗礼的道路。最早的文明年代里科技和文化并没有明显的分界线,甚至我们很难界定类似亚里士多德、笛卡尔或者达芬奇这样的大拿们到底是科技工作者还是文艺工作者。但是当人类文明进一步发展,科学技术开始和物质生产紧密挂钩,学科逐渐分化的时候,科学和文化之间的泾渭就逐渐分明了起来——极端到后来我们必须在文科和理科里进行二选一的命运抉择。

不过,世间万物分久必合合久必分,时间轴走到现在,科技和文化之间又开始出现了融合的趋势。例如象征着下一代技术发展方向的AR和VR技术,诸多探索和创业方向都选择了和艺术有关的形式。从博物馆和艺术品的全新体验方式,到先锋音乐会上听觉和视觉的联动通感体现,还有包括运用影视领域的IP来打造VR游乐项目等等。

科技和文化,这两个词汇与其说是在人类中碰撞激荡,不如说它们是一对互相融合促进的上升螺旋。科技的进步加快了人类文化发展和演化的进程,以语言为首的表达表现形式日新月异,包括人际关系在内的社会构架不断变革。

另一方面,文化作为科技的载体而出现,又同时成为科技变化的需求方。它既承担着让科技进入人们生活每个角落的任务,又无时无刻不在表达人们对于科技进步的要求和渴望,而且这些要求往往还十分具象化。

诞生了阿达·洛芙莱斯、阿兰·图灵的英国依然是横跨科技和文化两端的国家,它既拥有辉煌灿烂的人文历史,又在近代成为工业革命的发源地,乃至在欧洲的风险投资基金里,伦敦也是绝对的经营中心之一。

到了互联网时代,它在试图架桥促进中西交流的过程里,则找到了腾讯,这也是相当有趣的一对组合。

在中国的科技巨头里,说起「风雅」,腾讯一定是最突出的那一个。

以每年一度的「WE大会」为例,腾讯热衷于把那些和传统商业技术并不直接相关的人物请上讲台,观众可以看到著名宇宙学家霍金、引力波发现主要贡献者Barry Barish这样的科学家,还能看到全球消除贫困计划的创始人、科幻小说殿堂雨果奖的得主、儿童权益及公益的倡导者等等,这种内容偏好的画风其实和大多数同行不太一样。

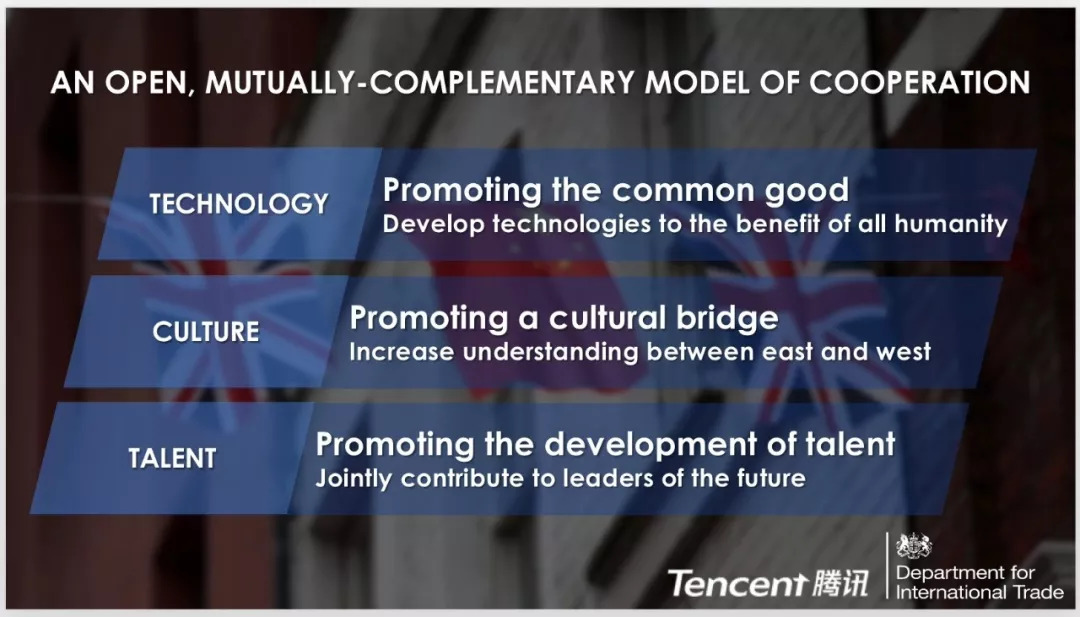

而在前日,腾讯宣布和英国国际贸易部签下战略合作协议,这又是一件非典型却又富有温度的事情。

其中最大的亮点,是腾讯要把英国文创的资源和知识,尽数搬到数字平台上,腾讯将陆续与英国旅游局、英国广播公司(BBC)、英国时尚协会、施普林格 自然集团等多家知名机构及企业展开合作,推进一揽子项目落地。

谁也不想见到科技公司真的只有「极客」精神而无「温度」传感,技术的进步如果无法尊重文化本身——或者说关注人性——那么它的价值就有很高的偏离风险,而公众也早已从各种文艺作品的虚构里感受到了「疯狂科学家」的可怕之处。

经过已故的苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯之口,「科技和人文的十字路口」这个概念成为很多互联网公司热衷于套用的标签,于是这个十字路口往往人满为患,如同游客簇拥在一起和景点合照。

而乔布斯自己则不无萧索的说过,他愿意用他的所有成就和财富,去换取和苏格拉底相处的一个下午。

只看得到商业创举的人,可能读不懂其中的敬畏。

腾讯还和英国达成了大量穿插成果,比如和牛津大学在量子计算、人工智能领域展开合作;同时也对青年科研做更多投入,与殿堂级科学杂志《nature》联合设立「青年科学家大奖」,鼓励全球青年科学家进行跨学科研究与合作,解决地球级挑战。

与BBC签下新一轮合作计划,则是另一个让人欣喜的消息。

2017年,腾讯视频和BBC联合出品的「蓝色星球2」在全球范围内成为了叫好又叫座的纪录片典范,豆瓣评分更是高达9.9,傲视群雄。

坚持引入优质的文化版权、并把腾讯的核心能力——也就是流量和资本——开放出去,的确属于兼容并蓄的产物。

此次腾讯继续和BBC达成为期三年的合作协议,将在联合制作、内容开发、商业授权和推广发行等方面都有深入合作的打算,显然是值得期待的事情。

一些看似不搭界同时又略显脑洞的项目,也出现在了这份跨国的合作清单里,比如腾讯电竞还会和牛津大学举行英雄联盟对抗赛,合力推广电竞文化,或是QQ飞车的手游要在地图和版本上联合包括英国旅游局在内的多家机构,融入英国的人文风光以及流行音乐的素材。

去年,马化腾曾经造访康奈尔大学,并在演讲里公开把腾讯这家公司的未来放在了科技和文化两个方向,在他看来,文化有着独特的价值使命,「哪怕未来技术会大量替代人类的工作和技能,人类大脑对于内容、文化的思考和创新都是不可替代的。」

至少是在中国的互联网企业里,这样的双重定位,是独一无二的。

摆脱了生存压力的人类社会,已经逐渐将对科技的核心要求从生产力的保障上,转移到了对文化需求的满足上。文化需求和消费,成为了继续推动社会前进的首要动因之一。

就像亚马逊先前传出将会花费5亿美元的巨额成本来拍摄「指环王」系列,也正是希望用自己的视频业务来进一步推广电商板块的增长。贝佐斯这个对外太空探索有着强烈执念的野心家,甚至希望人类社会的文明可以扩展到地球以外的空间,这种企图既关乎信念也关乎商业——人们对于文化体验的深度和广度不断扩展,它势必成为科技进展的标的物。

英国的文化和历史对中国人,甚至对全世界来说,都有独特的象征意义。它特点鲜明,甚至连投入到好莱坞爆米花桶中的明星都始终带着独有的精致和优雅——「复仇者联盟3」的推广过程中一众英国明星的喝茶习惯没少被调侃。同时这个国家对于新兴技术和人文之间的结合有着丰富的历史经验,文艺复兴到工业革命,每一次它们都推动着整个人类社会的脚步。腾讯和英国相互选择作为自己跨国合作的目标,自然对它文化底蕴的进一步加深也是非常有必要的。

英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯此番也对腾讯期望甚高,称赞它是全球最大的互联网公司之一的同时,也附加上了在文化推广和技术进步等方面的诸多目标。

英国的诺贝尔奖得主数量仅次于美国,高等院校的规模亦远超于其他国家,在体量上足以与其平等对接的互联网公司,的确不多,能够在科技和文化领域都能接下这根橄榄枝的,更是稀少。

它和腾讯的联合,更像是缔造文化桥头堡的势头,英伦文化可以走进来,中国文化也可以走出去,科技成果更是互利共享,把两个巨大的市场连接起来。

互联网对社会的影响已经不能够仅仅只用「日渐深刻」这样的词汇来形容,它已经早就融入了社会的所有角落,成为人类文化中骨血一般的组织部分。因此科技的未来,也是文化的未来,整个人类的未来。当类似腾讯这样的科技企业愿意用自己的技术去探寻文化中更新更广阔的疆界的时候,未来才会有更多的惊喜出现。

马克·李维是这么说的:「也许我信仰的只有生命,我敬畏生命,却无惧冒险。」

评论