按:今年是法国“五月风暴”五十周年。克劳斯·莱格维和丹尼尔·孔-邦迪共同回忆了这场运动,讨论了其带来的影响。克劳斯·莱格维(Claus Leggewie)是政治学者与时评家,丹尼尔·孔-邦迪(Daniel Cohn-Bendit)则是1968年法国学生运动的领袖人物,出生于法国的他而今依然活跃在政坛,他是欧洲绿党-欧洲自由联盟在欧洲议会之党团的共同主席。

克劳斯·莱格维:1968年3月15日,《世界报》(Le Monde)主编皮埃尔·维昂森-庞蒂(Pierre Viansson-Ponté)断言说法国已经百无聊赖了——这个说法作为诊断而言或许是真的,但作为预言来讲就完全不得要领了。

丹尼尔·孔-邦迪:维昂森-庞蒂被如下事实蒙蔽了:暴动在美国和德国已然四处开花,但法国却显得风平浪静。这里也发生了少量反对越战的游行,但人们几乎都觉得这不会有什么结果。大家虽然都这么看,但好几个月之前在巴黎南泰尔大学(Paris Nanterre University)就已经爆发了许多斗争,当时学生要求进行行政体制改革。我当时在南泰尔大学学习社会学,1967年11月,强烈的直觉告诉我这必将会演变成一桩大事。(我总是倾向于听从自己的直觉。)3月22日,在《世界报》作出错误预判之后仅仅7天,那个时刻就来临了:我们占领了大学的行政楼。局面就此开始发酵——其速度远超任何一个人的预期,甚至比我梦寐以求的还要快得多。

莱格维:一切权力属于想象力……

孔-邦迪:我们那时的感受——它影响了我一生——的确是:我们在创造历史。一种崇高感——我们忽然成了世界历史的推动者。这对一个年仅23岁的人来说不是件容易的事情。

莱格维:1968年“五月风暴”中最著名的画面包含了一部反叛神话(myth of revolt)所需具备的一切元素。我们看到:一个23岁的社会学学生在索邦大学校门前直面某个不知名的法国防暴警察(CRS)成员……

图片来源:Gilles Caron/Fondation Gilles Caron

孔-邦迪:我们占领了校园之后,当局在1968年5月6日宣布将实施整肃行动。我们被自己的教授保护着,其中包括阿兰·图灵以及其他一些人。当记者拍下这张照片时,我们正准备向校内进发,校外已经被各种各样的游行挤得水泄不通了。

莱格维:与1968年5月有关的一切都呈现在了这张照片里:上位对下位,旧制度对年轻人,体制对运动,英雄对恶棍,权力对反权力,秩序对无序。

孔-邦迪:这幅画面某种意义上是我的博士论文——我后来再没以学生身份重返大学校园。这使我成为反叛的标志性符号。我把这叫做“68一代的太阳”,因为许多人把它和很多正面的东西相联系:最关键的不是暴力,不是那些扔出去的鹅卵石,而是我们用以挑战权力的那种玩世不恭。近来拉斐尔·格鲁克斯曼(Raphael Glucksmann)在他的《新文艺杂志》(Nouveau Magazine Littéraire)上做了个调查,调查结果令他感到很震惊:六成以上的法国人都倾向于将“68一代”与正面事物相联系——事情并非如保守派所说的那般,诸如我们这代人摧毁了学校、古老的婚姻制度、家庭或公共秩序云云。接近三分之二的人甚至认可“被禁止的是禁止本身”(It is forbidden to forbid)这条口号;他们欣赏其诗性特质及其所传达的变革潜能。这一潜台词在法国社会已经深入人心。

莱格维:但法国社会也有一股报复性的(revanchist)情绪,它是针对“68风暴”的一种反动回潮。

孔-邦迪:即便是很多右派选民也承认他们对“68风暴”有正面态度。对此不持正面立场的仅有诸如弗朗索瓦·菲隆(Francois Fillon)这样的天主教传统派(Catholic traditionalists)以及尼古拉·萨科齐的支持者。我们必须去理解“68风暴”这场心理剧。可以这么说,在这些日子里,我俨然成为了法国的精神分析师。有一次,法国对我的驱逐令刚刚解除,我坐了一班隔夜的火车去巴黎,有个看起来比我大十岁的人来到我面前并对我说:“孔-邦迪先生,我想要谢谢你。”为何有此举动?原来他以前是法国防暴警察的一员,想要告诉我“68风暴”对他的影响是多么刻骨铭心:“那是个伟大的时刻,感谢你。”

莱格维:汉娜·阿伦特在当时预测称:“在我看来,下个世纪的孩子们能从1968年学到的东西,与我们这代人从1848年学到的不会有什么两样。”但我们究竟从中学到了什么呢?约尔根·哈贝马斯在回顾时表示,自己相信“68风暴”导致了德国社会的“根本性自由化”,甚至为保守派改变其观点创造出可能性。儿童权利如今已被写入宪法,大麻合法化的地区已经远远不止加州一处,同性婚姻现已成为可能,女性占据了领导岗位——这是否是我们时代的主流叙事?

孔-邦迪:反叛加速了当时已经取得一定成果的发展进程。有观点认为:无论如何我们的社会“总归还是”会迈向现代化和自由化的——但这完全是废话,历史根本不是这么运作的。自由化和民主化的趋势当然是有的,但如果没有我们这群人坚持对其加以引导、定向,那就不会有什么结果。

莱格维:你怎么看法国例外论?

孔-邦迪:法国的民主化进程无非是不同于德国和其它西方社会而已。受总罢工的刺激,这个国家同时也经历了一场社会革命。群众暴动一向不来自正式渠道——它源自工人一间又一间地占领工厂的自发性行动。工会完全无力控制局面。他们只是接受了这一既成事实(fait accompli)并承认说:好吧,这就算是一场总罢工了。

莱格维:社会运动就好像墨水浸透纸张一般,急速扩散开来。

孔-邦迪:最后的结果就是——它令“68一代”有些沮丧——福利国家,其标志是雅克·希拉克(时任国务秘书,主管就业)与共产党人若尔热·西基(Georges Séguy)领导的工会达成了停止暴乱的共识。他们聚集在一张圆桌旁,召开如今人们所称的协商会议(Grenelle),就大幅涨薪、加强工人委员会以及其它一些事务展开谈判。但共产党人并不知道是我们为他们扫清了道路。

莱格维:托派领军人物之一阿兰·克利文(Alain Krivine)最近在《世界报》上发文,声称他决不会让“68精神”平息下来——不像丹尼·孔-邦迪这家伙,“因其对‘68风暴’的嘲讽性态度以及一种跟‘68一代’无甚干系的自由主义而得到了欧洲议会里所有右派分子的赞赏。”

孔-邦迪:有两个托派在1968年写了本名叫《总彩排》(The Dress Rehearsal)的书,他们想要表达的是:“68风暴”乃是现实革命的前奏,正如1905年喀琅施塔的水兵暴动乃是1917年布尔什维克十月革命的序幕一般。至今他们已经把这个论调重复了五十年:有朝一日我们会启动一场真正的五月革命,一场毕其功于一役的、终极性的社会主义革命。

莱格维:这样的话就不只是解放妇女、儿童、同性恋者,而是最终摆脱整个资本主义。

孔-邦迪:我们必须承认,资本主义已经发生了深远的变化。我们如今生活于其中的已经是另一个世界了。我固然不愿忘记1968年——那是个伟大的时刻——但我们需要向前看。

莱格维:教条的左派竭力想要重演革命,而激进的右派则追求修正。

孔-邦迪:在德国、法国以及美国,右派正在推动一场“保守主义革命”,试图修复各个陷入病态的“后1968社会”。但凡有移民做出不当之举,那就是孔-邦迪的错。孔-邦迪告诉人们要拒绝服从,要去摧毁一切——学校、家庭、婚姻、教会……这种指责的荒唐性就跟那一整套革命神话差不多。

莱格维:事实是,1968年“五月风暴”所爆发出的力量撼动了爱丽舍宫(法国总统府)、政府和行政机构,甚至军队和警察也受到波及。

孔-邦迪:是的,这也正是近来三部谈论“68风暴”的著作所描绘的。在《将军的计分器》(Le tombeur du général)一书中,保守派记者克里斯丁·克勒(Christine Clerc)从政府的视角来展开叙事,虚构了一个跟我有关的故事。她援引的某条目击者证言描述了戴高乐在某场紧急会议上近乎发狂的场景:“为什么你不朝他们开枪?这样一来这场闹剧马上就能结束。”但接受咨询的教育部长对此表示反对:“总统先生,你应该见一见这位孔-邦迪。”这场会面当然是没有公开的。她也描述了5月29日戴高乐逃往雅克·马苏(Jacques Massu)将军设于巴登-巴登的指挥部时所发生的一件轶事。

莱格维:他打算辞职吗?还是准备一场政变?

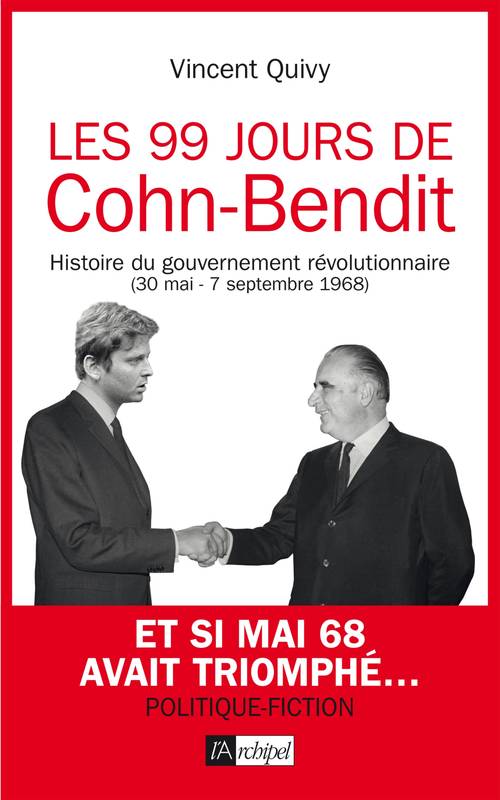

孔-邦迪:戴高乐曾告诉所有人说,他将回到家乡科龙贝·莱斯·丢恩格(Colombey-les-Deux-Églises),但实际上却逃到了巴登-巴登。在戏剧《戴高乐在1968——引退》(De Gaulle 68—La Révérence)里,丘吉尔亮了个相,并斥责了这位将军一番:“你是打过大仗的人,现在却害怕一个23岁的小毛头?赶紧做决断吧!”“我”当时也跟他聊了一会儿——谈到了共产主义……第三部作品是部小说,题为《孔-邦迪的99个日子》(Les 99 jours de Cohn-Bendit),它假定“我们”在1968年5月成功夺取了政权,虚构了一个持续99天的孔-邦迪政府,对其提出了一番反事实解释(counterfactual account)。

莱格维:那具体是什么样子?

孔-邦迪:哦,一场彻头彻尾的乱局,这不用多说。我在小说里总扮演着正面角色,如同平常一般:一个想要极大改善所有人境况的人。最终我被左派激进分子推翻了,但他们自己也在搞内斗,最终,让戴高乐重新掌了权。

莱格维:说到“好人”,这与你高度极端化的表象截然相反,实际上,你经常以调停者姿态进行活动——你称此立场为“中间派”。1968年夏天,你与你的大哥加布里埃尔(Gabriel)合著了一本解读列宁的书,名叫《过时的共产主义:左翼的另一条路》(Obsolete Communism: The Left-Wing Alternative),意在抨击法国共产党(PCF)。

孔-邦迪:我们左翼自由至上主义者同时反对资本主义和共产主义。共产主义阵营里有各种各样的派系:有四个不同的托派组织,有批判自由民主的毛主义者,他们还对朝鲜和阿尔巴尼亚等国家表示同情。尽管出于不同的理由,但所有派系都对法国共产党不满,因为它极为亲苏并且视自己为秩序的捍卫者。若尔热·马夏(Georges Marchai)当时是法共总书记,他在党报《人类报》(L'Humanité)上发表了一篇评论文章,专门把“德裔无政府主义者孔-邦迪”提出来批评了一通,指责我想要蛊惑法国工人。准确说来,他并没白纸黑字地写出“德裔犹太人”这个词,但大家都知道他说的是什么意思。

莱格维:当你被法国驱逐的时候,有许多人为你呛声:“我们都是德裔犹太人。”

孔-邦迪:用道德术语来讲,那是“68风暴”里最伟大的事件:非洲人、阿拉伯人——全世界都在自称“不受欢迎的”德裔犹太人。多元文化主义正是从那时起诞生了。

莱格维:国际团结,也是1968年2月在柏林召开“国际越南国会”(International Vietnam Congress)期间的大型集会上提出的口号。你那时代表……

孔-邦迪:话不能这么讲,我绝不去“代表”任何人——永远不可能。

莱格维:也对。这么说来,你是以法国无政府主义者组织“无政府主义学联”(Liaisons des étudiants anarchistes)的自由人身份去参会的。德国学生和法国学生之间的关系如何?在德国,到1968年5月的时候,暴动差不多已经结束了……

孔-邦迪:我对“批判性大学”(Critical University)的路子印象很深,那是德国人对一种新型大学的构想:它是一个自由而富有批判性的领袖社群,不屈从于资本、国家及其它各种权威。不过,在越南国会上,我对他们无条件支持越共(Vietcong)的做法有些保留态度。说到底,北越是个斯大林主义的国家,我有一种强烈的、本能性的直觉,那就是,我不想生活在这样一个世界里。德国激进分子的狂热情绪让我感到很陌生。举个例子,在德国学生领袖鲁迪·杜契克(Rudi Dutschke)的演讲中,善恶似乎是一清二白、泾渭分明的,我对此则持怀疑态度,包括那位当时为人们所热议的、长得还有些像耶稣的名人:切·格瓦拉。

莱格维:我们与民族解放运动的团结具有深厚基础。不过,我们很大程度上忽视了解放者自身成功夺权之后所造成的各种压制。一个现成的例子就是阿尔及利亚,它很快成为反以色列的急先锋。

孔-邦迪:而且它实行一个威权性的一党体系。加缪是正确的,萨特则不然。加缪支持阿尔及利亚人的独立,但不支持其国民解放阵线(National Liberation Front)。他想到了自己的母亲,一个贫苦的“黑脚妹”(pied-noir,对生活于法国北非殖民地的非洲裔人的歧视性统称——译注)。阿尔及利亚人将自己从法国治下解放出来是完全有辩护的,但不幸的是,我们对新的统治者窃取解放果实之举认识得过晚了。当你在今天读到弗朗兹·法农(Frantz Fanon)的《全世界受苦的人》(The Wretched of the Earth,萨特为其撰写了序言)一书时,你会觉得它非常暴力,甚至显得嗜血。

莱格维:“1968年”并不是起于巴黎或者柏林,而是在大约1965年起源于美国西海岸的伯克利。那里是反越战游行的发源地,同时还包括马里奥·萨维奥(Mario Savio)发起的自由言论运动(Free Speech Movement)以及露天公开课和静坐等。

孔-邦迪:是的,相较于欧洲人所承认的那部分,暴动在起源上其实要大大地归功于美国人。1965、1966年间,我正好在美国,也见到了马克·路德(Mark Rudd)。美国人搞的“美国大学生民主会”(SDS)具有尊崇美国宪法的特点,这对我们来说是很陌生的。后来的“气象员”(Weathermen)以及黑豹党(Black Panthers)则要暴力得多,这部分是对FBI实施暴力镇压的一种反动。不过,从本质上讲,这种暴动还是被一种反文化的理念所驱动,主要为摇滚乐所承载。“伍德斯托克一族”(Woodstock Nation,为世界性的著名摇滚音乐节——译注):那是关于一个新美国的神话,而我们对之予以全力支持。

莱格维:你的音乐偶像是哪些人?

孔-邦迪:1965年我在新港民谣节(Newport Folk Festival)上见到了鲍勃·迪伦(Bob Dylan),自那时起就成为了一个民谣音乐的粉丝。我也喜欢滚石乐队——虽然我也会听甲壳虫乐队的歌。当然,我也很喜欢那些伟大的法国歌手:若尔热·布拉桑(Georges Brassens)、雅克·布雷尔(Jacques Brel)和于格·奥弗雷(Hugues Aufray),最后这位还用法语翻唱过鲍勃·迪伦的歌。1968年,琼·贝兹(Joan Baez)曾前往巴黎与学生对话;地址选在一座可容纳两千余名观众的剧场里。她不打算唱歌,而只想辩论,不料马克思-列宁主义者对她大加批判和说教。后来我实在忍不住了,大吼一声:“你们这群臭小子!人家美国佬好歹真刀真枪地搞了场运动。法国左派和阿尔及利亚战争呢?那算个什么东西!”

莱格维:汉娜·阿伦特永远不会赞成暴动,不过她确实觉得“68风暴”预示着某些新事物的诞生。

孔-邦迪:阿伦特视“68风暴”为一场由下一代人发起的解放性暴动。她真的给我写了封信,据称是托玛丽·麦卡锡(Mary McCarthy)带给我的。信从来没送到我手里,但后来却被发现了。上面写着:“你的父母将会为你而骄傲。如果有需要请务必保持联系。”

莱格维:你那时对欧洲有什么样的展望?如何看待“欧罗巴合众国”的构想?你后来作为绿党议员曾在欧洲议会里对它表达过支持。

孔-邦迪:欧洲不是个问题,完全不是。法国和德国曾经视彼此为世代的仇敌,直到1940年代末期才告结束。不过,当法德和解到来之时,我们并不怎么在意这回事。我们为新的流动性感到鼓舞,我们可以在两国之间来回旅行了,就是这样。但“欧洲”在我们心目中不是这样的,它算不上一个宏大的理念,而且也不是政治制度的基础。

莱格维:但也有个例外:1973年,后来成为小党“联合社会主义者党”(Unified Socialist Party)党魁的米榭·鲁卡(Michel Rocard)跟人合出了一本名叫《共同市场反对欧洲》(Le marché commun contre l'Europe)的论战小册子。他提出了一系列反对自由市场资本主义的论述,但又支持“欧洲”——那是个社会主义的欧洲。

孔-邦迪:这标志着直面当今的重大问题并为此迈出宝贵的第一步:超越传统的民族-国家。

莱格维:这对反资本主义的运动有什么影响?1970年代初期,你曾经发起过一个名叫“革命斗争”(Revolutionary Struggle)的组织,它成功渗透了法兰克福附近的吕赛尔斯海姆(Ruesselsheim)的欧宝汽车工厂。

孔-邦迪:实际上,这不过是属于工业社会学范畴的一项实践性探究而已。我们并不打算成立一个新的共产党,只想找到一种建立新的关系网络和同盟的方法——在工厂,以及首次尝试把移民工人包括进来,我们从中学到了很多。

莱格维:我们都在1975年去了葡萄牙,来了趟“革命旅行”。我是带着自己的小家庭去的,而你——就我的印象而言——则经常是大家族的一员,在沙滩上玩排球或是在里斯本参加政治集会的时候,这一点尤其明显。爱好扎堆过集体生活并且将一切私人事务政治化:这是否算是“68一代”的本性?

孔-邦迪:“扎堆”(pack)这个词用得准。早在1968年春天我们就在南泰尔(Nanterre)日日夜夜地过着这样的生活了。我们在寻求一种大规模社群的组织形式,想要打破一切小资产阶级化的建制——譬如你的核心家庭。

莱格维:对“68一代”的成员而言,可以说有三大致命性原罪:投票、吃牡蛎、结婚。你渐渐把这这三宗罪都犯了个遍。

孔-邦迪:当我逃出法国并前往德国时,某些“同志”问我:社会主义对你而言究竟有什么意义?我答道:“让每个人都能吃上牡蛎。”这一点在美国大学生民主会那帮清教徒那里不是很吃香。在某个时间点上,我发现自己已经身处亲密的浪漫关系中,于是就结了婚——尽管那只是“68风暴”后的第15个年头,那时我们的儿子已经七岁大了。我第一次投票是在40岁,投给了黑森州的绿党。他们也推举我出来参选,第一次是在法兰克福,我成了多元文化事务办公室的第一负责人(无薪),1994年到2014年,又去了欧洲议会。那时我们才明白,社会运动既有高潮也有低谷:有水涨船高之时,也有停摆和退潮之日——每个人对此都感到十分沮丧。选举和政党是重要的,因为各种改变都需要落定为法律。

莱格维:占领运动在1970年代变得愈发粗野起来。暴乱以及与警察打斗的行为在那时成为了常态。你和你的同道与革命细胞(Revolutionary Cells)或红军派这类从事城市游击战的组织的关系有多密切?

孔-邦迪:我们对业已发生的一切负有政治上的责任。一些人只纠缠于游击队的迷思,另一些人则认真对待问题。当鲁迪·杜契克在越南国会里喊出“把战争带回家!”这句话时,它可以有两种不同的解释路向:去组织许多的集会,或者去参与武装斗争。我们否定了对暴乱的迷恋,我们加入绿党这一举动意味着对一项重要洞见的承认:虚假的革命暴力(pseudo-revolutionary violence)什么都改变不了,但和平改革有可能改变一些东西。一些人坚持认为费舍尔绝不能当外交部长,理由是,他当年扔过石头并且参与过与警察的打斗。这种想法之愚蠢,就好比左派极端分子直至1977年都还在纠缠实业家汉斯·马丁·施莱尔(Hanns Martin Schleyer)与纳粹打过交道的经历一般,完全无视他战后已经彻底洗心革面、重新做人的事实。当施莱尔被杀害时,他是个受害者,红军派恐怖分子是犯罪者,是真正的法西斯分子。

莱格维:多年以前,你的兄弟加布里埃尔(Gabriel)以《我们在行进》(Nous sommes en marche)为题出版了自传。2016年,伊曼努尔·马克龙发起了与之同名的一项运动。你最近又为法国花了不少心思,是否正是因为他这个人?

孔-邦迪:法国总统如今是少数可以与之就特定话题进行富有成效的对话的对象:欧洲、全球事务、成瘾品合法化、难民以及一切。这一点对我以及法国而言也成立:我在德国很受欢迎,但在法国却承蒙厚爱。作为“68风暴”的“活化石”,我已经成为了法国DNA的一部分。至于我与朋友鲁梅·古皮尔(Romain Goupil)一起做的那部电影……

莱格维:《十字路口》(La traversée),2018年5月上映,正好应了“68风暴”50周年的景。

孔-邦迪:……我俩周游了一趟法国,拍下了50多个途中遇到的人。每个人都很友好:伊玛目、农夫、我们甚至还跟25个国民阵线(National Front,为法国极右派政党,立场与作者差别很大,故有此惊异——译注)的成员共进了晚餐。他们都很健谈,并且不厌其烦地向我们解释各种事情。这是我最喜欢法国的一点。如今周游一趟全国,算是我向1968年致敬了。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论