上世纪末,媒体和学界对千禧年的反思充斥于公共话语之中。彼得·沃森(Peter Watson)对BBC做的一档节目印象深刻,哲学家、观念史家以赛亚·伯林爵士(Sir Isiah Berlin)被问到这样一个问题:你这辈子最惊奇的事情是什么?这位1904年出生于俄国的著名学者回答称,我这辈子最惊奇的事情就是尽管我经历的20世纪在政治上是一场灾难,有着无穷无尽的世界大战、革命和大屠杀,但我却度过了幸福的一生。

伯林的回答让沃森意识到,政治固然在我们的生活中占据重要位置,但我们的生活也是由许多其他的事物构成的。最重要的是,诸如时间、性别、国家、民族、宗教之类的观念并非亘古不变的客观存在,而是一代代的人思考迭代的产物。这促使他下定决定为20世纪写一部思想史,这本书就是《20世纪思想史》(The Modern Mind: An Intellectual History of the 20th Century)。该书包罗万象地讨论了艺术、文学、科学、哲学、社会理论等人类思想领域的方方面面,唯独将常规历史书长篇累牍的政治事件排除在外。

为这本书写一部续作的想法产生于沃森和出版社编辑的一次午餐餐桌上。“我想写一写这个时间段之前的情况。”“你是说19世纪吗?”“不,是20世纪前的人类通史。”“也许是从智人出现开始算?”编辑开玩笑地问。“哦不,那也太晚了,我想的是从南方古猿开始。”

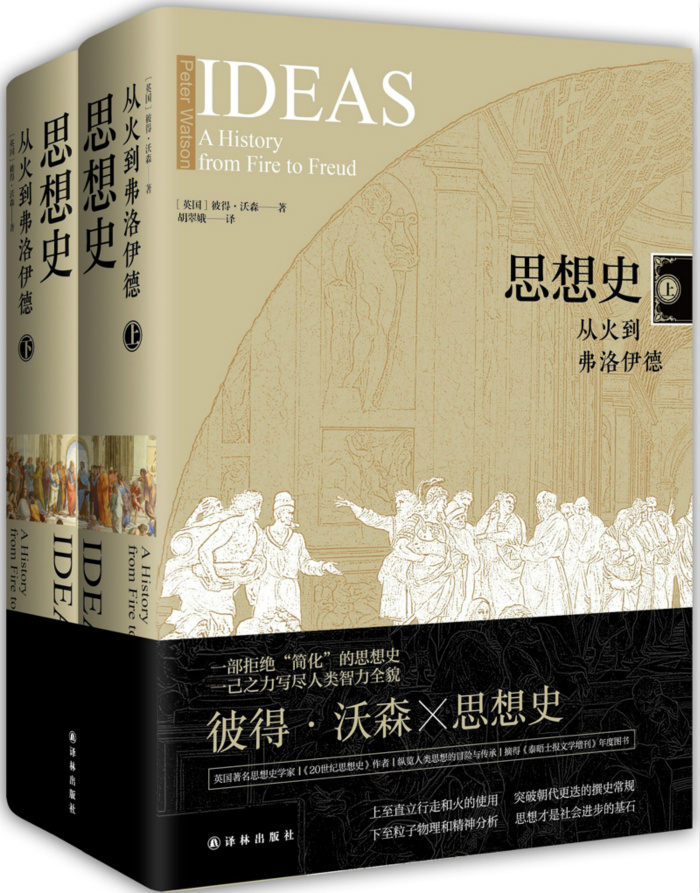

于是在《思想史:从火到弗洛伊德》(Ideas: From Fire to Fraud)的开篇章节里,我们看到了人类史上最初、或许也是最重要的思想:用后两足行走、制作石制手斧、使用火、发明艺术、语言与宗教、驯化动物和从事农业劳作。这是一部思想领域的“大历史”著作,沃森试图揭示的,是人类几乎所有的行为和观念都是一个古老思想的进化过程。“我在书中试图展现的是思想与行为、生活方式的相互作用——对我来说,思想入侵万物(ideas invade everything),”他说。

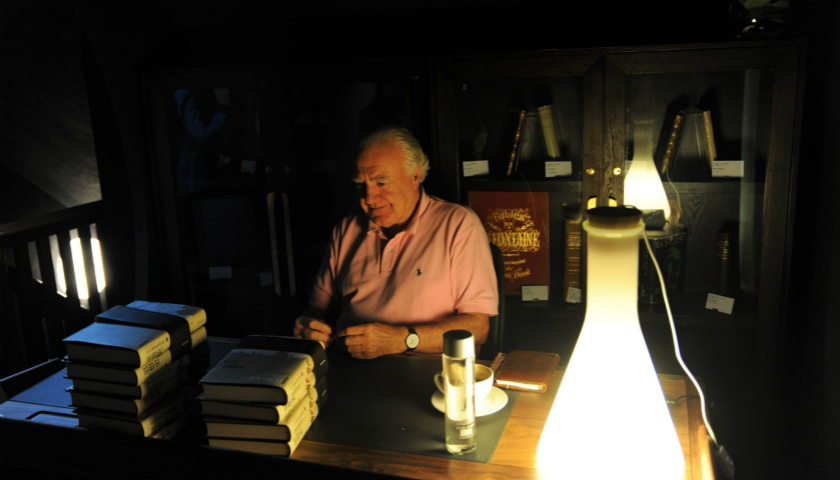

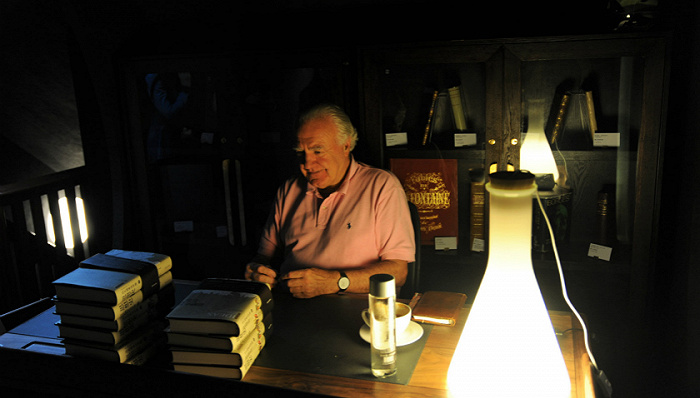

要凭借一己之力完成如此雄心勃勃的、贯通古今思想的大部头作品,绝非易事。除了大量阅读之外,沃森还前往世界各地采访了克洛德·列维-斯特劳斯、诺姆·乔姆斯基等权威学者,通过与他们的交流更加迅速地了解每个领域的核心问题与最新的研究成果。因此这部作品既反映了沃森自己对思想史的总结与归纳,也是精英学者之间形成的共识。这得益于沃森丰富的媒体从业背景——他于1969年加入《新社会》杂志社担任副主编,1970年代一直在《星期日泰晤士报》工作,之后还为《泰晤士报》《纽约时报》等主流媒体撰稿。从1997年到2007年,沃森受聘于剑桥大学麦克纳考古研究所任研究员,《20世纪思想史》和《思想史:从火到弗洛伊德》均在此期间完成。

随着章节顺序往下读,“欧洲至上”的传统历史叙事愈发呼之欲出:文艺复兴、宗教改革、科技革命、启蒙运动、工业革命。事实上,沃森将“灵魂”、“欧洲”、“实验”选作贯穿《思想史》的三大观念:灵魂事关人类对来世、信仰乃至内心世界的探索,实验促进了科学进步和现代社会的发展,而欧洲,正是这些重要变革的发祥地。特地在书中第三部分“历史的伟大转折:欧洲的加速发展”这一章节中,他讨论了欧洲在思想史历程中起到的重要作用。

对于中国读者来说一个自然而然的问题就是,中国在这部思想史中处于怎样的位置呢?沃森在“中国的士大夫、理学和毛笔文化”一章中集中讨论了中国,称“中国的领先地位可能在宋代比其他任何时代都更突出”。沃森对中国的讨论止于宋朝,然而越来越多研究认为,这个东方大国并非只是历史的“后进生”,而是在很多方面持续发挥着其影响力。彭慕兰(Kenneth Pomeranz)曾在《大分流》(The Great Divergence)一书中指出,1800年以前的世界没有单一的经济中心,西方没有任何明显的、完全为西方自己独有的内生优势;在19世纪欧洲工业化充分发展以后,所谓的西欧中心才具有了实际意义。

不难想象,在沃森的中国之行中他遇到过不少这一方面的质疑。中国行的最后一天,当沃森在上海接受界面文化(ID:BooksAndFun)专访时,还未等记者问及,他就坦率承认,“很多人说我的书非常欧洲中心主义,我并不否认这一点,因为我认为这就是历史被塑造的方式”。他认为,文明本身没有高低之分,但是在塑造现代社会的思想观念方面,欧洲当仁不让地扮演了最重要的角色,“欧洲中心论不会让人产生偏见,只是决定了你把注意力放在哪里。”

1、从火到弗洛伊德,思想入侵万物

界面文化:我们知道《思想史:从火到弗洛伊德》其实是《20世纪现代史》的续篇,这两本书都包罗万象地讨论了艺术、文学、科学、哲学、社会理论等人类思想领域的方方面面。在你看来,思想史和世界史的区别是什么?特别是它和近年来越来越火的“大历史”有什么区别?

彼得·沃森:以赛亚·伯林曾经说过,20世纪见证了一场巨大的政治灾难,却也见证了智识上的丰硕成果。对我来说,书写历史是没法对政治避而不谈的,但我有意地不让政治占据太多篇幅,另外我也不想写一本纯粹讨论抽象观念的书,比如说个人主义、浪漫主义或其他哲学概念。

对我来说,思想的范畴更广,它实际上事关想法与其他所有事物的相互影响,这为我们带来了各种发明——书中提及的发明,既包括思考的产物,也有我们随之改变的思维模式。为了展示这种相互影响,我首先做的是广泛阅读,找到在世的学者和各领域专家并采访他们。他们当中的大多数人都乐意接受采访,我借助了他们的观点和权威,他们告诉了我哪些书我还没读但应该去读,如何评价其他学者的观点,为我在写作时选择的重要思想提出建议,然后我根据他们的建议作出修改。在这个筛选过程中,我最终选择的思想,可以说是我采访过的学者们形成的共识。当然,最后的决定权在于我,不过这不是任意选择的结果。我的写作依靠的是环游世界各地、采访学者并阅读他们的著作。

界面文化:你刚才说你不希望在政治上花费太多笔墨,让其他的思想领域黯然失色,但我觉得这本书还是讨论了很多政治思想的。

彼得·沃森:是的。我受到雅各布·布朗劳斯基(Jacob Bronowski)和布鲁斯·马兹利什(Bruce Mazlish)合著的《西方思想传统》(Western Intellectual Tradition)影响颇深。他们认为,思想活动有三个方面——第一个方面关于“真相”,这是哲学、科学和宗教所在的领域;第二个方面是“何谓正确”,这是政治和法律所在的领域;第三个方面是“品味”,这是艺术所在的领域。

很显然,我们无法回避政治,因为政治决定了我们如何生活在一起,这是决定了人们如何与他人和平相处的根本性思想,这在人口爆炸的当下显得尤为重要。但在这个背景之下,还有许多其他的思想和观念塑造了这一基本事实,因此我会在一些章节里写到社区、现代科技、民主是如何诞生的。现代政治从这些观念中衍生出来,但很明显在那之前,我们还有其他的政治形式,通常由宗教人士、国王或王后把持。你说的没错,我们无法回避政治,但我绝对不想写一部政治史。

界面文化:人类与环境的互动在多大程度上决定了他们的思想与行为?是否每一个思想都能追溯到远古时代?

彼得·沃森:我认为人类与环境的互动是很重要的一个方面,人类彼此之间的互动也很重要。我对法国年鉴学派非常感兴趣,布罗代尔提出的“历史长时段”(longue durée)概念就是在强调环境的重要性。比如说,东方种植水稻和西方种植小麦的方式是不一样的,要求不同的技能,并最终导致不同的行为和居住方式,带来不同的政治、心理和经济结果。他还提出了地中海是一个远离海洋的陆间海,东南方向的海风让地中海地区的航行既安全又容易,这鼓励了航海行为;地中海地区的各个岛屿生产不同的金属,这鼓励了贸易,促进了繁荣。

是的,我认为我们确实可以说“大历史”是存在的,“长历史时段”的确很重要,这也是一个激动人心的领域,值得历史学家们去探索。在很多方面我都在强调这种影响,比如说我们使用火的方式就反映了人与自然的关系。火不是一种思想,但我们利用火来改变环境就是思考的产物,这反过来也塑造了我们的思考方式。我希望在书中体现这种互动。

界面文化:我注意到书中的一个特别有趣的观点是,城市生活的出现改变了性别分工,帮助确立了男权制社会。

彼得·沃森:是的。改变的不仅是性别分工,还有宗教。在远古时代,人类曾居住在乡野田间,当时他们崇拜的神灵是天空、太阳、月亮、山川、圣石或动物。但当人类开始居住在城市里之后,人类开始有防御需求。鉴于冶炼技术的发展,越来越多的武器被生产出来,这让战争的残酷性大大提升。这让我们回到之前的问题:城市生活要求人类设想新的居住方式,因此我们有了历史上的第一部法典《汉谟拉比法典》,在宗教上也发生了巨大变化。神灵不再是乡野间的自然存在,而是内在化的,而且我们看到了一神教的迅速发展,从中东地区一路向东到中国。中国的道德思想体系或许不是一神论的,但它们也是围绕着一个人(通常是男人)展开,他有能力构建一个信仰体系,吸引众多信徒。是的,这些方面都息息相关,这也是为什么我说我在书中试图展现的是思想与行为、生活方式的相互作用——对我来说,思想入侵万物。

2、“欧洲中心论不会让人产生偏见,只是决定了史学的关注重点”

界面文化:这个观点打动我的重要原因,其实是让我看到了久远的思想是如何深深植入当下的社会氛围之中的。

彼得·沃森:你说得很对。我的书中讲述的很多思想对我们的生活非常重要,但它们不是“核心思想”。比如说有一个章节是关于时间的,很明显,时间是一种思想,在我写作的时候我意识到此前我对此是多么无知。我此前并不知道“公元前”和“公元后”的概念是如何出现的,以及为什么会出现。这促使我写下这个章节,探索我们对于周、日、小时、月份、分钟的理解是如何发生的。这些话题非常有趣,值得我们用一个章节去描述。

但我不认为这是和我们的生活关系最为密切的核心思想。因此在我看来一些章节比其他章节更“核心”。关于社区和心理学的概念显然对我们当下的生活产生了更重要的影响,它们或许也是这本书里更重要的章节,虽然它们不一定是最有趣易读的章节(笑)。

界面文化:这本书越读到后面,我们就越容易看出“欧洲至上”的传统历史叙事:文艺复兴、宗教改革、科技革命、启蒙运动、工业革命……近几十年来对欧洲中心论的批评越来越多,许多学者开始试图在西方视角之外找到其他的视角,你是否在写作这本书时考虑过这种新的史观呢?

彼得·沃森:我不是很确定我是否同意这种史观。我认为全球各地的文明直到中世纪以前多少是平等的,很显然,中国的宋代文明是非常丰饶、非常有创新力的。但显而易见的是,在公元1000-1500年间全球发生了很多变化,其中最重要、影响至今的变化发生在西欧。我认为这是不可避免的。我不认为这让西欧人变得比其他人更好,事情只不过是这样发生了。在书中,有一枢纽章节专门描述了欧洲在当时发生的变化。

美国人类学家克利福德·格尔兹(Clifford Geertz)曾在分析巴厘人的斗鸡活动时说过,这是一项和莎士比亚剧作同样富有智识趣味、生机勃勃的活动。我没有否认他的观点,但巴厘岛不在历史的曲线上,英格兰在,而为了理解我们是如何成为当下的我们的,理解莎士比亚比理解巴厘人的斗鸡更重要。这不是在贬低巴厘人的斗鸡,而只是为了解释历史如何发展的。如果你要理解历史的曲线,有些事情就是比其他事情更重要,或者说更相关。即使在中国,电视、录音机、飞机、摩托车这些东西也都是西方的发明,在这里出现的时间并不长。在我看来,欧洲中心论不会让人产生偏见,只是决定了你把注意力放在哪里。

界面文化:在书中你对中国的讨论停留在宋代,但我们知道直到19世纪中国都是世界经济的重要参与者。你对此是如何理解的呢?

彼得·沃森:那么请你告诉我,从宋朝到现在,中国向我们当下的生活贡献了哪些思想呢?

中国没有在科技革命中发挥太多作用,而这大概是过去1000年以来最重要的历史事件;中国也没有在民主制度的发展中有太多存在感,科学与民主很大程度上是重合的,因为科学方法是民主的一种非常纯粹的表现形式。所以我认为,虽然中国是个重要的经济力量——作为一个人口众多的大国,它怎么可能不是呢——但科学是在西方诞生的,直到近代传播至其他地区。当然你可以写一部中国艺术史,以此对照同时期的西方艺术,但艺术在某种程度上来说是思想的三个方面中最不重要的一方面。所以我坚持我的观点,我能看出来你作为一个中国人不是很喜欢这个观点,但恐怕你还是得接受它(笑)。

[英]彼得·沃森 著 胡翠娥 译

译林出版社 2018年1月

3、“当前的民族主义是对大量移民的消极反应”

界面文化:这本书让我印象深刻的一点是,我们当下面临的一些问题实际上是有其历史根源的。比如说作为全球化逆流的民族主义和种族主义在近年来有抬头的倾向,而有趣的是,这些思想诞生的时间其实并不长。它们是如何在欧洲出现的呢?

彼得·沃森:你说得对,这里就有点大历史的味道了。这其实是我没有深入研究的观点:我认为,伴随着字母的出现,欧洲形成了不同部落间完全无法相互理解的语言,这加剧了部落之间的差异,促进了种族主义和民族中心主义的发展。而在中国,虽然方言众多,但书面语言是统一的,这对人们的心理也有着统一效果。但在书里我没有提到这个观点,这也许会是我今后的写作主题。

欧洲国家曾陷入旷日持久的战争,直到17世纪,欧洲史都是一部充满暴力的历史。欧洲宗教战争的结束不是因为协商出来的和平,而是出于疲倦的和平,人们觉得“哎,我们为了上帝打了那么多年的仗,但没有人能够理解上帝,那我们为什么还要继续打呢?”因此欧洲的确有着不光彩的种族主义历史,而且我认为我们不会在可见的未来抛弃种族主义。

我经常会被问到,“你觉得21世纪会发生什么”。我认为其中一项很重要的事件是基因研究,这又是一个西方思想。基因研究其实和智商评测密切相关,由此我们对种族的看法变得更加精确、更加复杂了。在未来,种族主义的发展会建立在我们对人种之间基因差异的理解上,这将是一个非常大的道德问题。我认为,人文哲学学者应该在这个差异被更精确衡量的时代,提出一些关于平等的新鲜观点。

界面文化:我们看到,在19世纪,民族主义思想在德国思想家的帮助下加快了发展速度。这是为什么呢?

彼得·沃森:发展速度加快,是因为生命的速度加快了。我经常会问观众一个问题,你觉得没有电话和有老式电话的世界之间的差别,是否比有老式电话和有手机的世界之间的差别大?同样的问题也可以替换成汽车、飞机、抗生素等等。我们是生活在变革时代,还是生活在巩固时代?我认为1850-1950年这一百年时间里出现的革命性思想多于之后出现的革命性思想。

特别是我们看到,旅行的技术发展迅速——自行车、火车、汽车,这对民族主义的形成非常重要,人们开始遭遇许多他们此前从未遇到过的陌生人。仔细想想,纳粹主义和反犹主义首先出现在内陆的巴伐利亚。如果你是英国人、法国人、西班牙人或中国人,住在海边,你会和外国人进行贸易。你也许不是很喜欢外国人,但你尊重他们,因为贸易能够让你们双方获益。所以我们发现,海洋国家对外国人的宽容度相对更高,美国的三K党也是出现在内陆地区。不过我认为相反的情况也在19世纪加剧了民族主义,欧洲人前往世界各地旅行,成就了帝国主义的兴盛时代。

界面文化:你如何看当下的民族主义和种族主义?近年来在欧美发生的一系列事件(例如英国脱欧、特朗普的“美国优先”外交政策)似乎都在显示族群民族主义(ethnic nationalism)的思想根深蒂固。我们要如何调和国家、种族之间的冲突呢?

彼得·沃森:在我看来,当前的民粹主义或民族主义是当今世界的巨大变革带来的,这个变革就是大量的移民。民族主义是对大量移民的消极反应。默克尔女士任由100万非洲难民前往德国是一个试图表现善意的灾难性举动,它的潜台词就是,“别在自己家里待着,改变政治或改善环境了,只要到我们这里来就好”。这是在从根本上威胁本国人的生活方式。

另外一个相关的问题是文化多元主义,必须指出的是有两个层次的文化多元主义。伦敦诺丁山地区每年8月会举办“诺丁山节”,那里是西印度人聚集地,所以在这个节日中你会欣赏到西印度音乐、服饰和美食。人们非常喜欢这个节日。但我们要记住的是,我们不会信奉西印度宗教,不会施行西印度的家庭制度、法律和政治体系。这些是比服装、饮食更深层次的文明形式,这也是一种更根本性的差异。目前英国面临的一个问题是,穆斯林移民希望施行伊斯兰教法,在英国这是被禁止的,这也引发了许多争议。

界面文化:从表面上看,反种族主义是西方社会政治正确的一部分。我们要如何在政治正确的语境下理解反种族主义呢?

彼得·沃森:政治正确或多或少是在传播文化多元主义。这是一种很自由主义的立场,告诉你我们不应该有移民法,人人生而平等,所有人都应该被欢迎。但这并不能反映现实世界的全貌。比如说我有次去苏格兰钓鱼,一个帮助我们的人是苏格兰本地人,他很健谈,告诉我们他的家人在因弗尼斯工作,那是一个服务于北海油田的港口城市。那个人说,因弗尼斯如今已经被来自波兰和捷克的移民占领了,他们能够接受比苏格兰人工资更低的工作。这样事情就变得有趣了:波兰人和捷克人会把一部分钱汇回国,也会在因弗尼斯的酒吧和商店消费,因此酒吧和商店因为移民的到来生意变好了。但与此同时一些苏格兰人失业了,对于他们来说,波兰人和捷克人就很不受欢迎。

移民改变了社会动态,有些时候变化发生在当地层面,有些时候变化的范围则更广。你无法忽视那些因为移民生计被影响的人。所以像因弗尼斯这样的地方,既有人欢迎移民,也有人反对移民,这些就是投票英国脱欧的地方,因为不喜欢移民的选民数量大大高于喜欢移民的选民数量。

4、“我们已经生活在一个后后现代世界,我对未来没有确切答案”

界面文化:研究历史如何改变了你理解世界的方式?

彼得·沃森:成为历史学家后,你最终会将历史视作一道曲线;当你了解到新的事实、新的历史进程或新的事件时,就会把它们融入到那道曲线中。所以写这两本书对我产生的一个主要影响是我的记忆力变好了,每当我学到什么新东西,我就把它放进书中的那道曲线里。和以前相比,我更好地理解了我的人生,理解了当下人类的处境,这意味着我变得更加自信,能以更泰然自若的态度面对历史——历史事件对我来说不再像是别人说的那样“一件件接踵而至”,它们的意义更加深远了。

很多人说,我的书非常欧洲中心主义,我并不否认这一点,因为我认为这就是历史被塑造的方式。我把《思想史》这本书分为灵魂、欧洲和实验三个部分就反映了这一点。

界面文化:2005年,你在《卫报》上撰文称当下世界的变化速度不如以前快,社会缺乏真正的创新思想。你现在还认可这一观点吗?

彼得·沃森:大体来说是的,我认为我们现在生活在一个“巩固”的时代。的确,互联网是个全新的东西,我们也许会在21世纪见证一场重要变革,世界会越来越数字化,空间不再是持续不断的,而是由一个个微小的单元组成。

我在最近写的一本书《融合》(Convergence)中提到,1850年代,随着人们发现了进化论和能量储存原理,这两种思想孕育了之后许许多多的科学技术。那本书的最后一章是关于量子生物学的,量子力学似乎决定了许多生化过程,比如说有研究发现,鸟类能够精准定位和跨越远距离的目的地,就是因为它们大脑中的量子过程。如果这是真的,如果生命变得数字化,如果宇宙不仅仅只是一个生命过程,还有许多数字化的过程,在我看来我们将进入一个由数学定义基础流程的新世界。为了理解自然,我们可能需要高等数学的知识。

这有一点让人感到恐惧,因为这意味着在未来,只有掌握高等数学的人才能抓住时代的脉搏。现在谈这个还为时尚早,但最终这是有可能发生的。宇宙中包括生命在内的所有事物都是可计算的,这或许就是我们的未来,人工智能就是在指向那个方向,虽然现在还处于非常早期的阶段。如果这个预测成真——应该不会在我的有生之年发生——那么我们会真的面临意义深远的新境地。

历史上我们看到大多数新技术、新思想的出现都伴随着新能源的出现,诸如蒸汽、电、电子。但事实上,如果世界变得数字化,这就不是一种新能源了,而仅仅只是一种理解世界的新形式,而这将让世界变得超乎我们的寻常认知。

界面文化:你是否认为当代的历史学家是没法书写当代史的,因为我们无法拥有对当下所发生之事的全局观?

彼得·沃森:我不是很清楚我们应该如何书写当代史。我写过20世纪史,在那本书里我加入了后现代主义的概念,这个概念讲的是人生没有意义,没有秩序,我们不知道前路通向何方。如今我认为我们已经生活在一个后后现代世界了,史蒂文·平克(Steven Pinker)觉得一切都会变好的,而我已经告诉你我的想法了。我觉得,我对不久的将来将发生什么没有确切的答案。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论