周末看《寂静之地》大概是我今年最差的观影体验了。

大家都多少听过这片咋回事吧?只要你一发声就会有怪来收拾你。

所以影片80%的地方都是静悄悄的,演员连口大气都不敢出。

可偏偏我旁边坐的俩妹子姗姗来迟不说,疯狂bia叽爆米花不说,还一分钟没落地对影片里里外外进行360°全方位盘点……

啰嗦到什么程度?连电影里一烤条鱼她们都会啧啧称赞:好香啊,看起来不错,你说放餐厅里能不能卖50块?

比电影分级更紧迫的是素质分级。第三方购票平台应该搞个大数据,把爱bb的都放进一个场次,让他们说个痛快。

热映恐怖片《寂静之地》评论小视频抢先看

观影体验差,是我们影迷素质低。

可偏偏电影的品质也不高,根本就配不上前期宣传的95%新鲜度、IMDB 8.0各种天花乱坠。

不是说它不恐怖,是恐怖得太低级。

一个朋友让我用一句话评价《寂静之地》,我说:人吓人吓死人。

好好一个怪兽片,2/3的恐怖戏都被人占了:

小女孩儿站在门口想去地下室探个究竟,忽地被父亲了抱起来;

父亲回到遭袭的家中找母亲,啪地一个血掌印按在玻璃上……

拜托,你们一家人为什么神经衰弱你还不知道吗???成天这样吓来吓去,怪兽都替你们尴尬。

这些恐怖点根本谈不上设计,拿最简单的Jump Scare糊弄一下就完事了,真是有一种侮辱观众智商的感觉。

其实不用一惊一乍制造出来的恐怖才是真正能在观众心中留下阴影的。

譬如《死寂》里,男主已经入眠,而原本窗边坐着的腹语木偶竟然从看向窗外的动作,变成了看向室内沉睡的男主。

非自然的运动一下子就能够抓住观众的心跳,让你无法呼吸。

男主惊醒,他发现不仅是木偶,是连木偶在镜子里的倒影也是紧盯着他,有一种无处可逃的感觉。再加上声效和灯光的处理,气氛被烘托到了顶点。

再讲一部温子仁的作品,《招魂》。

每次鬼魂作祟,要么只出现局部,要么以某种肉眼不可见的形式被感知到。最终面目一直到影片最高潮处才会被揭示。

引得观众调动想象模拟出各自心中最为惧怕的形象来,恐怖的效果更上一层楼。

制造恐怖气氛的核心有两点,要鬼怪的行为无法预测,也要面目无法看清。

可惜《寂静之地》很快就把这两点交代了。

行为上,它听到声音就会来攻击了你。

形象上,就跟蜘蛛似的。

信息一旦对称,面目再狰狞的鬼怪也失去了恐吓能力。

导演并不是不知道这一点,他特意安排了一场前戏——

小女儿的听力有问题,需要戴助听器生活,可惜助听器也没有让她的听力进步多少。

然而当小女儿戴上新的助听器时,周围忽然静音了,原本的背景音乐戛然而止。

这是提醒我们,现在切入了小女儿的听觉感官。

习惯了这种暗示之后,当看到小女儿夜晚出没在田里,而音响是安静的,毫无声息之时,我们难免为她捏一把汗……

失去听觉的小女儿无法感知怪物是否到来,就和《招魂》里风吹动床单印出一个人形一样,让人猝不及防。

明明能写得如此精彩,偏偏还要浪费功夫在Jump scare上,导演一定是精分。

在悬念方面《寂静之地》也是呈现两极化……

先来说点好的,生小孩那场戏非常抓人。

艾米丽勃朗特的肚子一天天大起来,所有人都知道这是一颗定时炸弹。

即便母亲能忍住十级阵痛不叫出声来,刚出生的婴儿能不哭吗?

确实影片也把这次致命的生产做成了一场情节丰富的高潮戏来对待。

怪物闻声进了家门,不巧这时羊水破了。紧张。

怪物就在耳边,宫缩却一阵阵袭来,痛得母亲直哆嗦。好紧张。

怪物越摸越近,孩子即将临盆。艾玛,真太tm紧张了!

当远方烟花终于炸响,怪物飞似地追去,艾米丽勃朗特终于大吼一声释放生娃的痛苦……

在那声尖叫里我也来了个大喘气,真的过瘾。

不过这已经是本片处理悬念的最高水准了,其他地方简直不堪入目。

最不能忍的有两处:

影片头小女儿把会biubiu响的玩具飞船给好奇的弟弟。

你怎么不干脆给他一份便当?果然不出5分钟小男孩的戏就全部杀青了。

还有艾米丽勃朗特在家不小心踩了一枚铁钉,堪称全片最痛的一组镜头!(居然比怪物吃人更痛)

有点观影经验的都知道,这枚钉已经完成了使命,不会再害人了,可以去观音莲座下修行了。

可好家伙,自始至终到影片结尾都没有人来拔掉它……每次上下楼梯我都害怕神志不太正常的卡拉辛斯基会再来一个受害者。

末了他居然还不忘记给钉再来个特写提醒一下观众:我还在那里哦。

我不适到想退场。跟影片恐怖程度无关,跟导演不要脸程度有关。

不知道你有没有感觉《寂静之地》一点不像末世?

景不够破败,有点19世纪南方种植园的味道,分分钟出戏以为郝思嘉要登场:“明天又是新的一天”。

但有一点引起了我的注意——

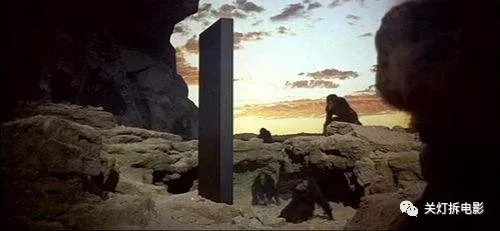

远看这栋粮仓,像极了《2001太空漫游》里的黑色石碑。

《2001太空漫游》里它代表人类的初升;

《寂静之地》里它预示人类的陨落。

猿猴摸到石碑之后便学会使用工具,走入狩猎时代。

而人再次面对石碑,已退到了狩猎的边缘。

倒退的源头是失语。

外星来的怪兽专门袭击发出声响的物体,这一变化使得人类失去正常交流能力。

影片里的这一家人因为女儿听力障碍,日常靠打手语交流。

在一些假说中提到,人类之所以发展出语言,就是为了解放双手。

嘴巴可以发出指令、交流、预警,同时双手还可以继续劳作。

手语,是劳动力回溯的一种表现。

而语言出现早期,为了听清,又不至于惊扰猎物,人类多以辅音交流,元音是在人类占据食物链绝对优势后才渐渐丰富的。

这一点片中也有体现。一家人打手势时嘴里发出气流通过牙齿和嘴唇的声响,是在嘣单词没错,但是元音部分全部被消掉了。

劳动力的倒退意味着社会的倒退。

工业不复存在,人类回归狩猎与采集的生存模式。

男女分工也再次回到男耕女织。

影片晦涩地指出,要是我们不说话,这将是未来。

一个贫瘠的、倒退的、充满恐惧的未来。

影片最后小女儿意外地发现人工耳蜗的高频段能够干扰怪物的行为,从而使它难以动弹露出破绽。

人类因声音成为猎物,也因声音成为猎杀者。

安排这样一个结局是有深意的。

失聪是女儿天生的缺陷,将她暴露在更大的危险之中;但同时又是她的天生优势,使得她发现抵抗怪物的方法。

与之相对应的正是农耕文明下妇女的地位。

女人因生育能力而在社会中获得一定优待,同时又因为生育能力而被限制为子宫的奴隶。

最后小女儿和母亲搭档成为怪物猎人更象征着对社会固有形态的一种反抗。

看懂了吗?《寂静之地》下埋的是压迫和反压迫。

你不让我说话,那我就用更高频的声音击溃你。

立意这么高,真是忍不住给导演鼓掌。

可是……除了这条隐藏线索做得比较精美以外,其他设定可以说跟

有一拼。

为什么他们不住在瀑布旁边?

为什么墙壁上要挂那么多闲杂物品?

为什么好端端的楼梯上要有个钉子?

逻辑漏洞大到连鲸鱼都网不住了好吗???

导演您是把观众当智障,还是自己是智障?

哦忘了,您是精分。

看完《寂静之地》的我,就好像是吃了一只裹着奶油的苍蝇,边回味边犯恶心。

不敢苟同外界的一些说法,1700万美元的小成本还是无法让人忽略这些硬伤。

先不提影片的背后有着迈克尔·贝私人经济支持,更不要说艾米丽·勃朗特集官二代、富二代、当红女星于一身的资源实力……

背靠着如此雄厚的山,卡拉辛斯基显然有点犯怵。

这也是他“高攀”之后一向的状态:心有余而力不足。

无论是导演还是演员之路,他总是在老婆的阴影下一瘸一拐地奋力爬行。

很努力,但天分真的不行。

送他十二个字:

耐心、坚毅,忍辱、负重,可歌、可泣。

可当我听说卡拉辛斯基要拍《寂静之地》续集的时候……

还是得了吧您。

评论