前几天,顺丰又一次抢占了头条。

5月22日顺丰对外宣称拟募集成立一个10亿元人民币规模的无人机科技基金,预计在两个月内完成这次募集。这家在无人机物流研发和布局最早的公司,正式高调开启在无人机研发方面的大动作。

顺丰早在2013年就开始了物流无人机的研发,随后几年取得了很多令外界惊叹的成果。尤其是2018年3月顺丰获得的国内首张无人机空域许可证,意义重大,这标志着我国的无人机物流正式进入合法化运营阶段。

可以说,目前在国内物流无人机研发和应用上,顺丰无疑是走在最前面的领头羊。

与此同时,京东、苏宁、邮政等物流巨头也紧随其后都先后入局物流无人机。京东虽然入局较晚,但布局十分紧凑。2016年5月京东确立并部署无人机板块,2018年2月就在陕西获得无人机空域许可证。

中国邮政2016年开始启动无人机邮路的试运行,2018年5月自带摄像头航拍功能的中国邮政EMS水陆两栖无人机在湖北荆门试飞成功。

苏宁在2017年上线货运无人机系统,并计划未来在全国建设5000个无人机智慧物流枢纽。

不难看出,国内的这些物流和电商企业都在紧锣密鼓的布局物流无人机领域,这块前景广阔的大蛋糕,人人都想分得一块,看似物流无人机前景一片大好。

安全隐患层出不穷

可是自从无人机进入公众视野以来,伴随而来的负面消息却源源不断。

2017年4月份成都双流机场连续发生的无人机“黑飞”事件至今仍然是无人机“无法忘却的痛”。

连续几日的“黑飞”事件导致成都双流机场百余架次航班被迫备降或返航,超过万名旅客受阻滞留机场,经济损失达千万元。紧接着重庆江北机场和珠海金湾机场都先后因无人机“黑飞”事件,航班受到不同程度的干扰和影响。

一起起无人机“黑飞”事件频频发生,让公众一度对无人机的期待降到最低点。

此外,无人机因安全性差等问题在飞行过程中出现故障掉落 “伤人”的事件也一直被外界所诟病。

而在2016年央视315晚上作为信息安全案例出现的大疆无人机在被黑客利用无线劫持技术操控,任其摆布,恶意劫持的报道依然让人对黑客心有余悸。

当种种安全隐患事件层出不穷,暴露出无人机在发展过程中存在的各种问题时,巨头们的物流无人机全面普及梦是否能实现就得打上一个问号了。

立法有待时日

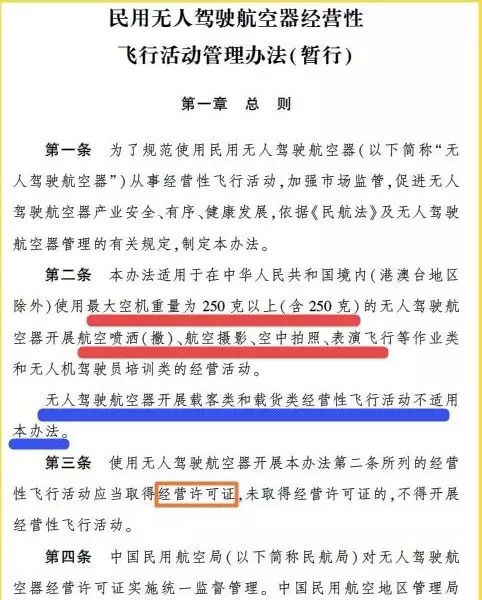

我国民用航空领域基本都是由民航局严格管控,不对外开放。随着无人机的大力发展和推广,2018年4月年民航局出台了《民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法(征求意见稿)》,虽然《办法》进一步规范了无人机经营活动,但是并没有将物流类无人机纳入其中。

国内目前仅仅只有顺丰和京东获得了一小部分地区的无人机空域使用权和相关的适航认证,可是民航局在对于给予顺丰颁发的“牌照”表示,该许可证是在《民航法》框架下启动的创新试点工作,目前尚未发布相关正式法规。该许可证是在安全可控前提下,探索许可管理和审定模式的背景下颁发的。

显然,民航局颁发给顺丰的这个许可证仅仅是一个探索性的尝试,试点只是正式法律法规出台前的暂时过渡。

试想一下,当越来越多的企业进入无人机物流领域,而没有一个正式的法律法规作为依据,到时候满天空乱飞的各种无人机将会是我们的噩梦,那么对于这个行业健康快速发展的美好期许更无从谈起了。

技术瓶颈短时间难突破

无论是用于长途配送的固定翼的大型无人机,还是用于解决最后一公里配送的四轴飞行器,物流无人机在无人导航、供电和实时通讯方面都存在不同程度的技术瓶颈,目前看来难以攻克。

首先,从无人导航和供电方面来看,无人导航需要精确的空域导航雷达,对使用无人机的机场有较高门槛。当前的电池技术在能效方面还不尽人意,四轴飞行器搬运货物能力非常有限,无法实现大件货物的配送。

其次,从实时通讯方面来看,无人机需要有低延时的无线通讯网络支持,而目前的4G无线网络还不能满足无人机实时操控的要求。只能等待5G移动通讯技术的全面落地。如果使用wifi通讯的话,无人机只能在视距范围内进行操作,使用范围会有很大局限性。

因此在各项技术成熟之前,无人机在物流领域的应用还只能处于实验和概念阶段。

运维成本不降反升

无人机应用在物流行业的最大推动力莫过于降低物流成本。但从目前的现状来看,物流无人机的成本只会比现在高,并不会降低。

我们都知道,大型物流无人机需要专门的机场和导航雷达配套,才能作业完成运输任务,可是大型物流无人机目前的运力远不及民航大型运输机,那么这个成本自然不会比民航运输低。

还有解决“最后一公里”配送的四轴飞行器,目前的应用场景都是需要专业操控手一对一进行操控,以现有的成本核算来看,雇用一名专业操控手的成本远比雇用一名快递小哥的成本要高很多,因此这个运维成本对物流行业来讲只会上升,不会下降。

那么到底是用专业操控手还是快递小哥来完成“最后一公里“,将是这些物流企业面临的两难选择。

总之,目前国内物流行业在无人机研发和应用方面,无论政策法规、技术还是成本等都还很不成熟,离真正意义上的全面落地还有一段很长的路要走。

笔者以为,各大物流电商巨头现在都一窝蜂投入其中,你追我赶,明显给人感觉是噱头大于创新。还不如停下来好好想想,现在物流行业亟需解决的事情是什么?哪个才是现在最应该去做的事情。

当大数据带来信息采取便捷的同时让用户毫无隐私时,当各种专业服务能力还停留在过去水平,无法跟上快速的行业发展脚步时,可能这些一直被公众所诟病的弊端才是当下物流企业需要认真去做的事情,而不是什么神乎其神的无人机。

评论