作者: 杨雅萍

作为一个北方人,我的前20年人生经历里,每次去菜市场都是两手空空而去,大袋小袋、拎到不能再拎为止才回家,直到听说了上海人民的买菜方式……

what?还有这种操作?感觉我眼前浮现出的是鲁提辖“要十斤精肉,切作臊子,不要见半点肥的在上面”、“再要十斤都是肥的,不要见些精的在上面,也要切做臊子”的画面,这真的不是来找事儿的吗?

后来身边认识了几个上海朋友后才知道,这大概算是他们的性格使然,上海人大多生活精致又会打算,这种味道在小菜场里体现的最为淋漓尽致。(插一句,感觉鲁提辖的要求如果发生在上海,可能就不会有拳打镇关西的事了。)

冰箱里的菜完全比不了菜场上的新鲜

上海话很有意思,不管菜场大小都叫作小菜场,不管你是买鸡鸭鱼肉还是青菜萝卜,只要放进菜篮里都成了小菜。

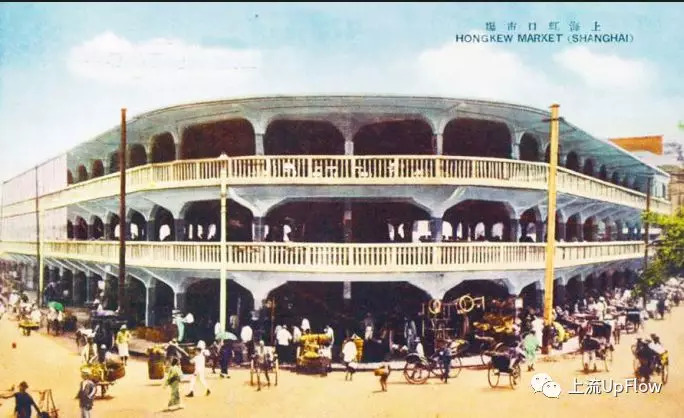

上海菜市场

为什么会有这样的称呼,很难说出一个准确的答案,不过从推断来看,大概有两点:一是因为上海人吃菜讲究少而精,另一方面,以前老上海人把外国人吃的西餐叫大菜,沪人自己家常吃的菜自然就是“小菜”,市井语有“小菜一碟”之说。

1956年,上海电视台还首创了一档《小菜场》栏目,每天在黄金时段播出15分钟的节目,及时播报蔬菜、水产、肉禽类、果品等服务信息,还指导市民买、汰、烧,更是让“小菜场”这个平民化的名字深入人心。

咸瓜是咸鱼的意思,因为这里曾是上海海货集贸市场,而且多为宁波人,宁波话“咸鱼”为“咸瓜”

其实在1843年开埠以前,上海并没有现代意义上的菜场,蔬菜多是由农民或小贩肩挑车运沿街叫卖,形成“马路菜场”。后来有些菜贩开始选择在街道两旁的门面房做起买卖,慢慢地在原南市区的老城厢一带就出现了很多以菜来命名的街道,如面筋弄、豆市街、外咸瓜街等。

虹口菜场旧貌

1890年,工部局在“三角地”建了上海第一个菜场——虹口菜场,英文名叫HONGKEW MARKET,上海人则最习惯叫它“三角地小菜场”。

新三角地菜市场

对于很多上了年纪的老上海人,三角地菜场都是他们的童年回忆,小时候家里烧年夜饭或者请客办席,都会专门来这里一次性买齐所有东西。到了上世纪90年代,老建筑被拆掉了,但“三角地”这个百余年的老品牌延续下来,变成了附近十余家标准化连锁菜市场。

《红色》里上海男人徐天最常挂在嘴边的一句话就是“鱼要不新鲜了,小菜都不水灵了”

对于很多上海人来说,逛菜场是一种生活方式,天天要见面,天天要打交道。之所以他们如此执着于菜场,以前或许是因为南方气候湿热,很多东西买回来也没法存放太久,但现在更多的是,在上海人看来,刚买来的小菜和从冷藏冷冻里拿出来的味道也是不一样的,他们愿意为了保证自己的生活品质,每天都到菜场里逛一圈。

每个上海阿姨和爷叔都有一本买菜经

八点不到,迎着早上暖暖的太阳,菜市场已经热闹成一团。商贩们守在自己的摊位前,大声吆喝着吸引顾客:

“来,来,来,豆腐嫩得来,一角洋钿买两块来”

“今朝的独脚蟹(河蟹的叫法,快要死的蟹叫“撑脚蟹”,小蟹叫“铜钿蟹”,崇明蟹叫“乌小蟹”,正宗的好蟹,才叫清水大闸蟹。)只只大”

“新鲜的杨梅和枇杷便宜卖了,来看看伐?”

“清明螺蛳抵只鹅,小暑黄鳝赛人参,菜花黄时吃甲鱼,大伏天里吃羊肉。”

青菜、荠菜、生菜、芋艿、花生……各种水灵灵的蔬果齐齐整整地码放在摊位上,任君挑选。

很多地方,男人们是拒绝去菜市场的,总觉得买菜做饭的活儿是女人来做的,但是上海不同,很多上海男人都烧的一手好菜,菜场更是上海阿姨和上海爷叔们的舞台。

他们往往身后悠悠地拉着一个两轮小车,每个人心里都有自己的买菜经——

菌类和鸡毛菜要去这摊买,很新鲜;猪肉就买那摊了,性价比很高,人气最旺;青椒番茄什么的要去这家,这家菜都是本地的……

“青菜海带我多要的,面条嘛,你抻一根给我。”

除了哪家的菜品要选,在付款方式上,上海阿姨和爷叔们也都有自己的小算盘。现在菜场里都已经支持支付宝扫码,付款能满减,虽然并不多,但哪怕能省一毛钱也是极好的。

精挑细选又精打细算,终于有了饭桌上一道道色香味俱全又荤素搭配合理的小菜。

上海菜场里排队的人

上海菜场还有个特点是,卖蔬菜的摊位只要买了菜往往都会送点葱给你,不是北方的那种大葱,是细的小香葱。基本上在菜场买一圈下来,炒菜、做调料的葱就已经足够了,完全不需要另买。

如今甚至于这种“送葱”的方式,已经不仅仅是在菜场里面,用饿了么买菜,有时候都会送一把小葱和辣椒给你。

北方人买菜大多比较豪迈,很少挑挑拣拣,看着今天的西红柿好,称一斤,排骨不错,来半扇,冬天还会一车一车地囤白菜。对比起来,上海人买菜的方式简直精细到极致——

一方面,买菜的时候几乎都是论个、论把,买肉按两,店家还会根据需求给你切成肉丝或者切成肉丁,玉米有直接卖玉米粒的,买粽子鸭蛋还能要求他们给剥好。

另一方面,上海人买菜经常要挑挑选选很久,少有非常爽快的,有时候确实会觉得他们有点“难缠”:

“哎呀,你怎么只送我了我这么点葱啊”

“你的秤有问题,分量不够,我去别家称过了,明明只有三块钱,怎么要了我三块三!我回家要被我老婆骂的!”

“我要六块钱的五花肉!咦?怎么才那么点,肥肉太多了,换一块!”

不过这也是因为很多上海人都是从弄堂时代过来的,那些时候如果不把每一分钱掰成两半来花,很难维持下去,久而久之也就习惯了处处都是如此。

小菜场升级,上海人生活更fashion了

虽然毋庸置疑,每个人心中最好的菜场永远是家门口的那个,但是上海确实也有不少公认的不能错过的菜场——

以前老城厢里有三角地菜场的水发海味、鱼圆海鲜;福州路菜场的猪内脏,菜市街的家禽野味、鱼翅海参,大自鸣钟菜场的牛肉,不少人会慕名前来购买。

现在则有全上海最长、非常有“可逛性”的曹杨铁路农贸市场、熟食又多又好吃的嘉荟市场、浦东最大、有非常有历史感的上钢菜市场、“浓缩就是精华”的康兴菜市场……

在上海的菜场里,你还能找到许多充满上海特色的熟菜,比如皮酥肉香的七宝白切羊肉、色泽红亮的上海酱鸭、田螺塞肉、油面筋塞肉、蛋饺、黄鱼春卷、爆鱼……逛饿了再来份炸猪排,配上辣酱油,外酥里嫩、汁水饱满,超香的!

不过,现在年轻人们白天多忙于上班,很难有充足的时间在菜场里慢慢闲逛,而随着经济的发展,菜场也有了新的样子。

但到了周末的时候,这些年轻人们也会去老菜场逛逛。充满烟火气的菜市场始终是上海人生活的缩影。菜商招揽生意,人们在讨价还价间枪舌如簧。挑选蘑菇和生菜时,仿佛能感受到海子说的:“活在这珍贵的人间,人类和植物一样幸福。”

编辑 | 呆羊

[1] 董婷婷.上海小菜场里的百年风云:姨娘们的菜场文化[N].城市导报.2013-07-05.

[2] 正在消失的老菜场:向左走,向右走?[N].解放日报.2017-07-03.

[3] 褚晓琦. 近代上海菜场研究[J]. 史林, 2005,2005(5):107-115.

[4] 季羡林, Zhang, Peiji. 上海菜市场[J]. 英语世界,2011(8):120-123.

[5] 沪生. 上海菜场三年内完成标准化改造[J]. 农产品市场周刊, 2005(28):23-23.

[6] 朱海平. 闲话“大上海 小菜场”[J]. 档案春秋,2012(8):42-46.

[7] 因为爱上了一个菜场,我要和外卖拗断了.魔都食鉴局

[8] 邰佳.新的发展规划"出炉" 上海标准化菜场将增至1500个[N].东方网.2013-08-29.

评论