大明宣德三年初

公元1428年

明宣宗朱瞻基收到了

泰国王进贡的数万斤“风磨铜”

宣宗下旨敕令工部及礼部

利用贡铜铸造鼎彝祭器

设计图样选自《宣和博古图录》

及《考古图》中所绘铜器88种

又挑选内府宋代名窑瓷器典雅者29种

共计117种器物作为设计样本

宣宗还亲自参与设计监造

据说当年共铸造了3000件铜香炉

这便是“宣德炉”(简称“宣炉”)的由来

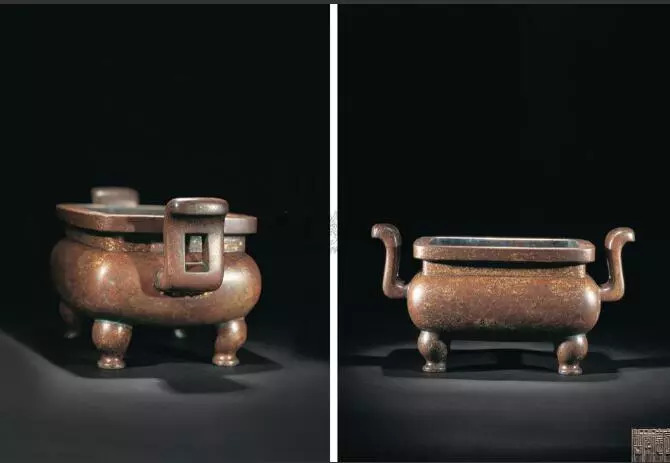

北京故宫博物院藏 清宣德款铜熏炉

由于宣德炉显赫的身世及稀有性

自然导致不菲的身价

从近几年的拍卖中便可管中窥豹

明宣德铜雪花金朝冠耳方炉 2011年苏州东方拍卖 成交价3136万

其实,早在明宣德以后直至近现代

为牟取暴利仿造宣德炉的活动从未停止

造成大量仿品充斥世间

不仅混淆了是非黑白

更是导致了宣德炉文化意义上的断层

钵式炉(吉金堂作品)

如今,苏州有这样一位年轻人

通过自己的双手

传承着数百年的宣炉文化

他的作品被选入台北故宫南院

作为陈设展示

应邀参加“博鳌亚洲论坛”中国艺术品馆展出

他就是“吉金堂”创始人——顾建刚

“吉金堂”创始人顾建刚

与炉结缘

“坚久吉金,用作宝尊鼎”

古代以祭祀为吉礼

故称铜铸之祭器为“吉金”

吉金堂追慕古人之境界,技承古法

故以为名

吉金堂出品铜炉

辟邪香薰(吉金堂作品)

说起和宣德炉的结缘

顾建刚还真有一种“一见钟情”的感觉

十年前的一次偶然机缘

他在朋友家中看到了一件宣德炉

庄重的气势

古拙的线条

简约的造型

强大的气场一下子吸引了他

金蟾香薰(吉金堂作品)

彼时,他正在一家杂志社做编辑

和其他上班族一样过的平平淡淡

亦是出于对自己生活的一种改变

他想到了一个和兴趣契合的领域

复制宣德炉铸造技艺

“想去探索一个全新的领域,一个和兴趣契合的领域会让我感到兴奋,当时也没考虑什么后果。”

仅凭一股子冲劲儿是不够的

况且对于一个门外汉来说

想要复制古人的技艺谈何容易

顾建刚开展了大量的准备工作

他多方奔走于各大博物馆及图书馆

观摩馆藏实物查阅多种资料

为了掌握理论知识和实践能力

他请教了故宫专家及业内藏家

还专程拜访一些制作铜炉的老师傅

讨教蜡模的配比、纹饰的组合

添加合金的技巧等等

这些准备工作在他看来都能为己所用

十年铸炉

宣德炉通常采用失蜡法铸造而成

需经过雕刻蜡模、制作模壳

高温失蜡、合金配比

熔炼、浇铸、打磨、修型

等十几道工序方可大功告成

每一道工序都需要严格把控

手工雕刻蜡模

待浇铸的模壳

除去设计图稿

还要历经一个月左右的制作周期

这些因素都增加了复原宣炉的难度

唯有不停地尝试和总结

“记得为了原料合金配比的问题,前后不知道尝试了多少次,一开始配比和冶炼方法都不对,浇铸出来的东西颜色不对,而且非常脆,很容易开裂。后来就是靠一步步的总结、请教前辈、反复试验,慢慢攻克难关的。”

合金冶炼

浇铸

打磨

纯手工錾刻

宣德炉妙在于色

据史料记载有四十多种色泽

并分别有与之对应的名称

明朝万历年间大鉴赏家、收藏家项元汴曾说:

“宣炉之妙,在宝色内涵珠光,外现澹澹穆穆”

北京故宫博物院藏,宣德款栗褐色铜炉,清代仿制

在顾建刚的作品中

以宣炉的经典皮色

雪花金、栗壳色、枣皮红为主

即使还原古宣炉的皮色已然出神入化

但在顾建刚看来仍不足以称道

复合皮色祥福圆炉(吉金堂作品)

“宣德炉核心价值在于文化内涵,而不是皮色,这也是今天推广宣德炉的基础所在。”

枣红皮点金桥耳炉(吉金堂作品)

雪花金狮首炉(吉金堂作品)

宣炉之美

顾建刚认为

宣德炉的文化内涵在于造型

造型种类繁多,简约而不简单

每一种造型

都有着深厚的历史传承和演变

囊括了新时期时代的陶器

夏商周的青铜器

宋元时期的名窑瓷器

不仅如此

还融入了当时明代人的审美

在他看来

宣德炉既有历史性又具备时代性

“了解这些背后的文化,可以让我们更加丰满、立体的理解宣德炉以及她所代表的文化、审美、情趣、社会面貌等等。”

栗壳色戟耳筒式炉(吉金堂作品)

雪花金压经炉(吉金堂作品)

为了更好的表现宣德炉的造型美感

顾建刚时常要花费很多时间

去揣摩一款香炉的

造型比例、线条力度等要素

例如制作一款戟耳筒式炉

造型看似很简洁

但顾建刚看了很多资料

却发现流传下来的很多老炉

都不同程度的存在问题

戟耳要么过于肥厚显得臃肿

要么太过凌厉少了一丝文气

炉身线条也有一个逐渐收方的过程

且要和两只戟耳相协调

雪花金戟耳筒式炉(吉金堂作品)

为此,顾建刚做了多次尝试

他反复设计修改浇铸铜炉的蜡模

然后放一段时间细细品味

发现问题再去调整修改

就这样反反复复半年多

终于做出了一款非常满意的戟耳筒式炉

“宣德炉以造型取胜,庄重、敦厚、内敛,通过她获得一种精神的享受,越简单的东西越难做。”

贵金属雪花金鬲式炉(吉金堂作品)

博山炉(吉金堂作品)

作品入选台北故宫博物院

十年铸炉终成大器

顾建刚和他的吉金堂名气渐振

2016年台北故宫博物院南院新馆开幕

其中一个明代茶室的场景陈列展

需要铜炉的展品

台北故宫博物院顾问廖宝秀

慕名来到苏州

一眼就挑中了一件吉金堂的铜炉

作为陈列展示

冲天耳炉,吉金堂入选台北故宫博物院南院明代茶室展品

除了传承经典造型外

顾建刚的作品中也不乏改良创新者

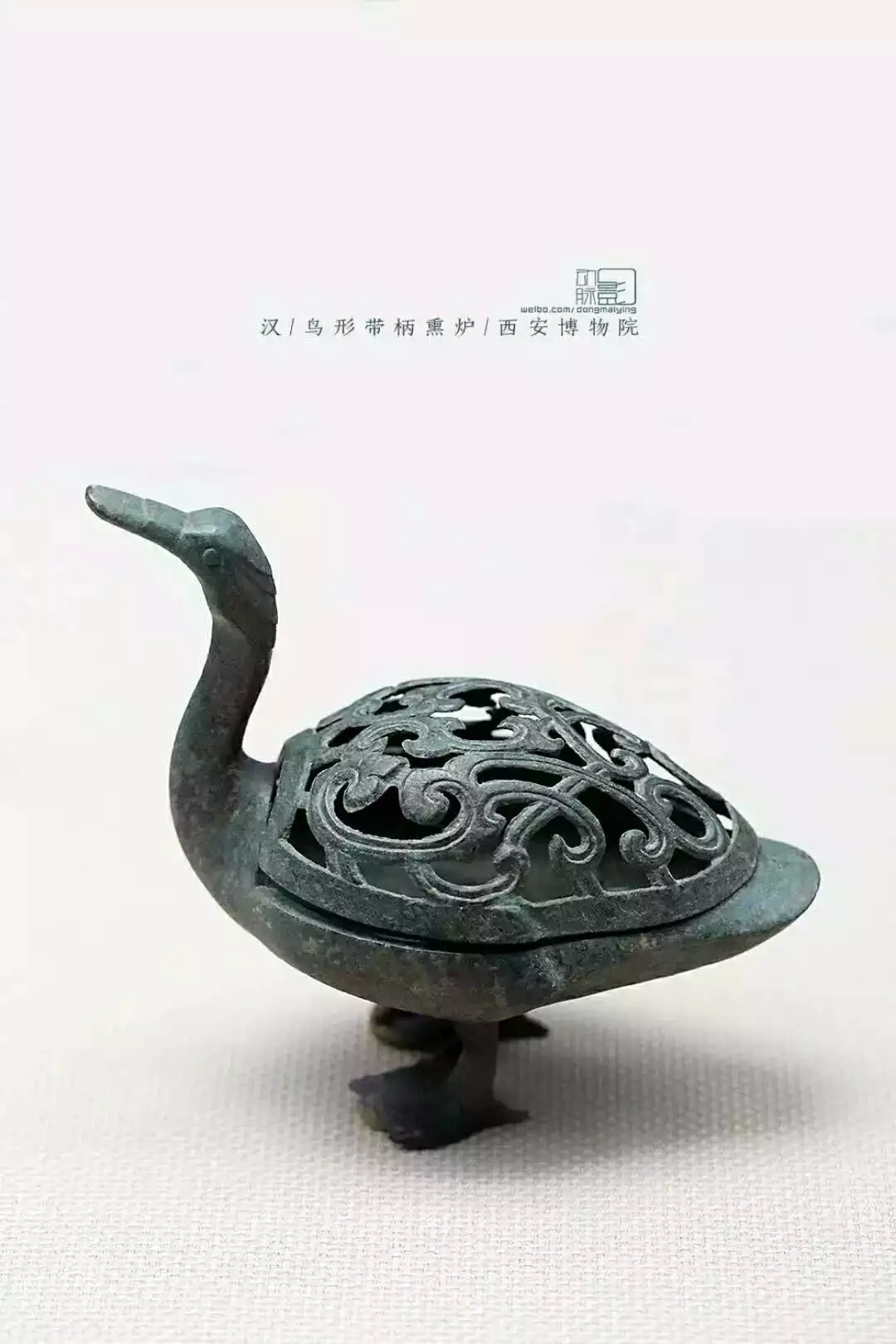

鸭形熏炉自汉代发明以来一直沿用到明清

传统造型的鸭形熏炉通常双腿直立

身体上下两部分平剖开来以便盛放香料

进气孔安设在鸭子尾部或胸口处

图:动脉影

而顾建刚重新设计的

金鸭熏炉造型则更为生动活泼

鸭子单腿独立,身体微微倾斜

眼神一改传统的高冷状态

感觉萌萌哒

更为巧妙的是

整个翅膀化作熏炉盖

避免了腹部横向剖开的呆板样式

进气孔则隐藏在翅膀交错的飞羽之下

如此新颖的造型

兼顾了功能、审美和趣味性

“我的定义他不是古玩,是品质生活里必不可少的东西,同样可为现在人所用。”

金鸭熏炉(吉金堂作品)

吉金堂作品 海棠式炉,入藏中国美术学院博物馆

文化传承

复制宣德炉的同时

顾建刚还注重传播香炉知识和熏香文化

以香会友是他的雅好

他习惯带着全套香具上门拜访

对于一些慕名而来的爱好者

他乐于讲解其中的文化内涵

大明宣德炉是明代工艺品中的珍品

亦与千年焚香文化息息相关

可谓传统文化中的瑰宝

在苏州这方风土清嘉

文化繁盛的土壤中

顾建刚这样的年轻人

凭借自己的双手和智慧

传承着宣炉文化

让这份东方的美

薪火相承

评论