在墨尔本2018年喜剧节的开幕式当晚,Dilruk Jayasinha有一段这样的开场白:

这真令人激动。老实说我……抱歉,我感到不可思议——我竟然可以在墨尔本,站在这个大舞台上,表演脱口秀。因为我……我是斯里兰卡人!而且我过去是做会计的。是的。一个斯里兰卡会计!所以——我不只是一个爱财之人,还是一个嚼着咖喱的爱财之人(a curry-munching money cruncher)!

那……那个词……又出现了吗?在过去的30年里,我(本文作者、西悉尼大学学者Mridula Nath Chakraborty)都在从事英国文学、后殖民和文化研究,而直到10年前我来到澳大利亚,并且不久后偶然发现了作家Roanna Gonsalves,我才第一次见到这个词——不是作为现实中著有《永久居民》(The Permanent Resident)的获奖作家,而是(就我而言那时候)鲜为人知的短篇小说《咖喱佬》(“Curry Muncher”)的作者。在Gonsalves所写的故事里,一名印度留学生晚上去餐厅做服务员,在悉尼的火车上遇袭并遭到毒打,还被喊作“咖喱佬”。就像是这一故事中全知的叙述者/同行乘客/旁观者,我实在感到困惑,为什么这个词语能够或者还将继续存在:

我想知道一个人怎么可能做到咀嚼咖喱?在我的理解中,咖喱是液态的,可以配米饭吃,而当做成开胃汤(rasam)或是酸豆汤(sambhar)时,咖喱甚至是可以喝的。但是你没有办法像吃饼干那样咀嚼咖喱。

2009年6月,《咖喱佬》在尤利卡街发表。在此前的两年里,印度留学生和出租车司机们断断续续地起身抗议发生在悉尼和墨尔本的种族暴力,如果你揣测这个叙述者是在稍加掩饰地讲出自己的故事,也属情有可原。事实上,我曾想要邀请Gonsalves参加一所大学关于种族攻击的研讨会,而当我告诉他们这篇小说是虚构的——作者不是那场暴力的“真实”受害者,活动发起人取消了这一邀请。

Gonsalves自此仍保留着想象的权力,可以生动地描绘她的虚构小说,并且拒绝了作品可能暗示的“咖喱味的”南亚裔作家形象。但是我们似乎一次又一次地看到,南亚移居者的故事和身份已经与咖喱水乳交融,就像Jayasinha也在用咖喱为自己的脱口秀表演调味。

源自大英帝国的发明?

在种族蔑称“咖喱佬”一词的背后,有着一段对一个群体施加种族化的刻板印象并辱骂他们的悠久历史,这一群体被假定为“咖喱”,这一伟大烹调材料的主要食用者。这种中伤集中地指向印度次大陆(也被称为南亚)的居民以及从那里流出的移居人口。

这个名词衍生出的一个动词是“讨好”(to curry favour),也可以说是“拍马屁”(brown-nosing),关联在于咖喱会经过消化道末端的那个孔。在Gonsalves和Jayasinha这样的创作者手中,这样的词汇被重新利用,来表达反对霸权文化和仇恨群体的政治立场,后者曾用这些词汇代表、歧视、恐吓那些生活在白种人国家里的南亚棕色人种。

尽管事实上,我们讨论的这个词语是大英帝国诸多不朽发明之一,但对于自尊心强的南亚人来说,这个词语附带着沉重的警告——“咖喱”似乎是最低层次的共同特性,团结着这些互不相干的人们,他们有着被欧洲殖民定义的历史。

克里斯多弗·哥伦布可能早在1492年就启程,第四次去寻找通往印度群岛的最短航道,搜寻欧洲垂涎的著名香料。但真实情况是,有权称自己为“咖喱”这道常见菜式之祖先的,是英国人。

维基百科中对应的词条,将这个词一直向前追溯到了1390年代的法语(“cury”来自于“cuire”,意为烹煮),1747年的一本葡萄牙食谱中“第一次”出现了记录在册的英语咖喱菜谱。一个相关学术研究团体将咖喱的意义阐释为归化帝国主义(domesticating imperialism)、种族编码(codifying race)和跨国同一性(transnationalising identity)。

最终,以英语为母语者的殖民扩张将这一创造带往世界各个角落,并成为了现在的全球流行菜式。英国人每到一个地方,就把奴隶、士兵、契约劳工、官僚制、管家、厨师、文员、苦力和帝国车轮的其他齿轮带到那里,咖喱亦是如此。咖喱可能会说,像那件T恤上写的,“我们的今天是因为你们的昨天!”(We are here because you were there!)

因此,在距离印度群岛很远的土地上,在加勒比、东非和南非、斐济、圭亚那、马尔代夫、毛里求斯以及苏里南,也出现了用当地原料创造的咖喱菜肴,以最接近的方式还原记忆中挚爱的“家乡”美食。

此后,咖喱不仅表示一种食物,还代表了创造这一食物的群体的身份,并逐渐获得了某种具有刻板印象的力量,以施展它的全面影响。和英语语言类似,烹饪菜系的包容性对多种多样的菜肴来者不拒,即使假定的咖喱食谱“保管人”——来自印度群岛的人们——在英语母语者群体中并不受欢迎。这些移民人群往往被认为说话有口音,还会大声咀嚼他们的咖喱,之后人们便会提出一个看似好奇且无害、然而在政治上充满冒犯且带有东道主语气的问题:“你到底来自哪里啊?”

一个强势比喻

尽管如此,给帝国企业打工的那些异乡人并不满足于咖喱肉汤和鸡蛋葱豆饭这些英国人带回家乡的菜式。次大陆和南亚移民倔强地坚持他们“自己”版本的开胃汤(rasams)和杂豆饭(khichuris,和埃及杂豆饭有点像)。因此人们推断,他们一定掌握着魔法秘方,才做得出真正正宗的咖喱。

矛盾的是,“外来的”创新同时受到了来自殖民者和被殖民者后代的怀疑,随之而来的,便是对全方位正宗体验的吹毛求疵。

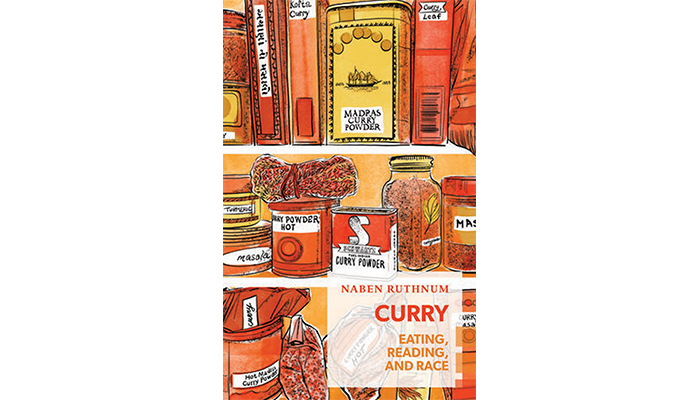

作为一位毛里求斯裔的多伦多人,Naben Ruthnum在他的新书《咖喱:食用,解读和种族》(Curry: Eating, reading and race)中探讨了咖喱的总体影响和作用。Ruthnum主张,在文化多元的移民国家和殖民国家中,像他这样来自次大陆/南亚的少数群体,在食物和文学层面一起分享着咖喱的意义,咖喱是作为他们身份的“决定性元素”(虽然心里有些矛盾和不情愿)存在的。咖喱成为了他们融入自己共同体的一种方式,借此维持自己与印度那片神秘大陆的脆弱联系;同时,咖喱也一直吸收着外来的影响,创造性地混合成为一道多变的菜式。

Ruthnum感兴趣的,是历史中次大陆移民群体特定的自我认同。不管是食谱,还是讲述移民之旅的咖喱小说,它们都掺杂着同样多的喜悦、怀疑和不满。

这本书分为三个部分:制作和食用、解读和反思,以及通过咖喱进行的种族化和身份清除。在前两部分,作者用一个轻松却令人信服的例子,反对那种坚持为咖喱制作正本清源的做法,并且掀起了一场辩论,反对那种总是流于描写“体验、异化、正宗和归属”的咖喱小说。第三部分的内容非常有意思,Ruthnum深入探究了一个问题:为什么咖喱能够持续作为南亚的强势比喻,并且促成了次大陆棕色人种之间的一种团结。南亚次大陆在种姓、阶层、性别上的分化已经根深蒂固,这种田园诗般的友谊和共生体显然并非诞生于此。

在你们本地的咖喱屋中,对于那些不了解次大陆统治的人来说,你的马沙拉咖喱中放的是印度奶酪、鸡肉、羊肉、牛肉还是鱼肉,这可能无关紧要。但对于那些创始者和内行人来说,这要解释起来可是天大的差异,甚至直接决定了他们的饮食活动和政治观点。

通过追溯一位在1886年抵达毛里求斯的祖先,Ruthnum探讨了自己所处的时代的异化——即试图在一个克里奥尔化(creolised,指由于不同语言社区之间的相互接触,一种语言将另外一种或多种不相关语言中的很大一部分特征融入到自身)了的岛国的“多国殖民”中寻找友谊,Ruthnum总结说:

就像统一样式的咖喱并不存在一样,南亚移民也是如此。如果我们试图从一段共享的历史中建立团结,这是永远无法完成的事,除非我们的祖先们恰好来自于同一时代同一地方……移民队伍的成员们可能有着相同的口音,但是每一个人的家族历史都是完全独一无二的。

咖喱到底指的是什么?《印度50道咖喱大餐》(50 Great Curries of India)的作者Camellia Punjabi的回答是,这个词在次大陆不同区域的语境中代表着不同的事物:“kari”, “kadhi”, “kaari”。Mridula Bajlekar所写的《咖喱:火与香料》(Curry: fire and spice)一书收录了东南亚范围内的食谱,而Lizzie Collingham在《咖喱:一段厨师和征服者的传说》(Curry: A Tale of Cooks and Conquerers)中总结说,次大陆曾长期遭受侵略,食物传统中融入了从波斯到葡萄牙的特色,现在广泛流行的咖喱菜式正是这段历史的结果。

尽管咖喱以自身的不确认性,固执地抵抗着对它的定义,针对其“根源”的讨论却从未衰退。从坚定不移的纯粹主义者到毫不畏惧的多元论者,每个人都有着属于自己的咖喱立场(如传教士一般或恰好相反),唯一不变的是每一个故事都与同一性以及词语的适用(或者滥用)相关。甚至在“不要咖喱”的支持者中,想要为咖喱确立一个可靠定义的野心也同样强烈。

事实上,一种咖喱越是独特,从业者和商贩就越觉得有必要去追根溯源。在南亚次大陆,这体现为对于厨房传统的尊重,比如孟加拉人、克什米尔人和萨拉斯瓦特人(Saraswat,发源于萨拉斯瓦蒂河的婆罗门)的做法。而次大陆某些地区的特色,比如阿瓦迪人(Awadhi,主要生活在印度北方)、马皮拉人(Mapila,主要生活在印度南部)和帕尔西人(Parsi,主要生活在印度,少部分生活在巴基斯坦)的习俗,则是千年来文化相互影响相互交融的例证。

南亚次大陆之外的咖喱,往往会背上需要证明其自身正统性的包袱。在移民团体登上异国海岸之时,这种期待就伴着虔诚和挑衅一起压在了身上。印度大煎饼(buss up shut roti)、咖喱三明治(bunny chow,把大面包挖空在里面放咖喱)和印度烤包子(litti chokha, litti是一种用鹰嘴豆泥等做馅料的烤包子,chokha是一种番茄等蔬菜捣碎之后做成的蘸酱,两者通常搭配食用)等等食物对传统的咖喱发起了挑战,并且光荣宣告它们是独立于咖喱王国的独特美食。

继续咖喱……

2008年,我从生活了十年的爱德蒙顿(Edmonton,加拿大城市)出发,经过18个小时的飞行在悉尼着陆。当飞机划过圣彼得街区(St Peter's)的红瓦时,我惊讶于自己竟缺少身为移民族群特有的焦虑。又或许是随处可见鸢尾花(freesias)和鸡蛋花(frangipani)的香味使我 “直把悉尼作德里”,将我带入了家乡般熟悉的热带沉醉和迷幻中。

当时,我蜷居在马里克维尔(Marrickville)一家杂货铺楼上的小公寓里,而这一地区也还没有成为5年后那样充满中产阶级情调的美食家乐土。我一边的邻居是家水果店,它由长幼有序却喜欢贫嘴的一对希腊兄弟经营;另一边则是干净得匪夷所思的屠户。那时我被澳大利亚人的语言深深吸引,“屠户”(the butchery)一词将这栋房子里所发生的一切昭示无疑,不给人留下一丝想象的空间。

九个月后,漫步在这个还不那么时髦的内西线街区时,我路过了许多回廊,头发斑白的希腊裔老人坐在回廊里玩桌面游戏,边上有长着胡须的小羊咀嚼着水泥砖缝间长出的青草。我大胆地猜测,传统的做法是,这小羊用嫩草喂肥之后,在复活节成为人们的盘中美餐。我同样也发现,这里的屠户只卖整羊,我只能说服我的三位朋友一起“拼单”买羊。

当我指示寡言少语的屠夫给我们一人一条腿的时候,这个不苟言笑、面色阴沉的家伙,一边精准地切着肉,一边回我道:“羊才没有四条腿。牛有四条腿。”那天的情景回想起来总觉得颇为有趣:灿烂的阳光里,我们四个人站在联合教会(Uniting Church)对面,抱着渗血的羊肉袋,盘算着用各自“善举”来对付这些肉。

我们打算邀请彼此来品尝各自的厨艺。在烤羊腿、炖羊肉、羊排、羊肉饼、羊肉串等各种各样烹饪手法中,我好像就直接被默认要做一餐咖喱羊肉。为什么是我?每当有人问我城里最好吃的印度馆子在哪儿的时候,我都会勃然大怒:我才在这地方待了不到一年呢!再者,在这样一个烹饪技艺丰富且相互融合的城市里,阿猫阿狗都能尝到越南菜、瓦努阿图菜、孟加拉菜、黎巴嫩菜、塞浦路斯菜和中国菜,到底为什么会假设我——一个刚下飞机的人——就能知道去哪里吃印度菜呢?

我深爱悉尼在菜肴上的混搭和技艺上的自负,但是这些却可能被屡见不鲜的询问掩去光华。这些问题的假设往往是,当来自南亚的我们外出就餐时,只会选择自己本土的食物,而不会享受其他美食,因为我们未经开化的舌头既不能读出那些美食的名字,更妄论品尝它们的美味。美食行家只能是那些能够分辨哪种红酒与印度菜更搭的西方发烧友,而不会是我们。在食品烹饪方面,我们南亚人好像只能充当被调查者,而从来不是有见地的人类学家,或者自负的饕客。

十年里,这些问题已是司空见惯:关于正宗与否的争论总是会来到我的门前,提出诸如“哪儿有最纯正的印度菜”这样的问题,它和被人用难以模仿的升调问“你真的说得好英语吗?”或者“你会在咱们澳洲待下去吗?”之类的问题一样屡见不鲜,被人们仿佛得了健忘症一样一遍一遍地问起。

我们有可能被人叫作“臭咖喱佬”,也有可能被人当作“咖喱鉴定专家”,两者之间的联系是很伤人的。但自相矛盾的是,这也是一种提示,正如Ruthnum所说,“在异国情调中也有家庭和舒适的一面。”

它们是移民者在定居国对其临时特殊处境的一种宣告,同时也表明了,即使摇着伤寒黄(typhoid-yellow)的手指,晃着来自南亚的脑袋坚持否认,我们或许仍然对咖喱这种大英帝国最具适应力、被人贬低、如同变色龙般的菜肴,略知一二。

让我们回到那一天,当被认为天生就会做正宗咖喱羊肉的时候,我并没有反驳。这些是我的澳洲朋友们,不管是不是来自南亚,他们都是真心待我的挚友,如果他们想吃咖喱羊肉,那我就做吧。我向我古老的厨房因缘和神圣的烹饪传统祈求援助,用我的朋友伊曼(Iman)的埃及食谱开始了咖喱羊肉的制作,只用了洋葱、大蒜和黑胡椒籽。没有芥末油、肉桂和丁香,没有黄姜或者红辣椒,也不用孜然、芫荽、姜或者咖喱粉。

最后,我那位身为一个好厨子的朋友凭借“敏锐的洞察力”,在我照搬食谱辛辛苦苦完成了一道埃及炖菜(Egyptian mahshi)的一瞬间,就宣布这是一道纯正的印度菜,不管我做什么菜都是印度味的。我已经学会了接受这个现实,正如我会往通心粉里加绿辣椒、往咖喱花菜里加酱油一样。这就像是印度版的笛卡尔二元论,“我思故我在”变成了“我咖喱故我在”。

在Netflix系列纪录片《不中看的美食》(Ugly Delicious)的预告片中,知名餐饮品牌Momofuku的主厨张锡镐(David Chang)向美食界中主张虔诚和纯粹的观点发起了一场圣战。在预告片第37秒处,他说了一句应该被所有崇尚正宗的人奉为圭臬的话:“这道菜让你想起妈妈的味道。”

我或许可以在此基础之上再即兴发挥一番,也许在融入了适量的乡愁和弑母般的抗拒之后,咖喱成为了一种发明和一种新生物,它主张自己的成熟,独立于久已丢失的故土、语言和味道。

Ruthnum或许会同意有关正宗与否的讨论既无聊却又妙趣横生:你越想要追根溯源,就越显得沉闷迂腐,但是围绕这一话题的讨论却能给人带来无限的乐趣。正如不羁的《纽约客》(The New Yorker)美食专栏作者海伦·罗斯纳(Helen Rosner)总结的那样,“从张锡镐的观点来看,伟大的厨师并不仅仅会使用烹饪技法和材料,他们会深切地感受它,将食物和它的历史内化为自己的一个基础组成部分。”

这正是咖喱主张的核心内涵:对于它的承认和否定同时存在于它的种族化遗产和大英帝国的口味里,也存在于所有对于咖喱起源的探究和所有以咖喱为线索进行的历史漫游里。

咖喱是一种社会联系、一个故事、一个口号,一场脱口秀,也可以是个人的、政治的,又或者是一个想象的社群——让我们保持冷静,高呼咖喱万岁!

(翻译:李雪)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:The Conversation

评论