文 | 七寸丁

有一句话说“当你听到看到一种东西觉得很熟悉时,却一时想不起名字,这就是所谓的经典”,的确,这句话反映了传世经典对大众潜移默化的影响。

就像古典乐既可以出现在广告曲中,又常年散在于电影配乐里,比如《我的野蛮女友》就把《D大调卡农》成功推介成为大众流行曲。今天我们就来看下有哪些古典乐曾出现在电影和文学中。

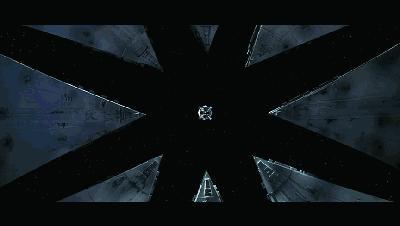

说到古典乐在电影中的应用,我想最先要说到库布里克,在科幻巨作《2001太空漫游》中,他启用了奥地利作曲家理查·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》(《Also sprach Zarathustra》)作为电影的主旋律。

它以序曲出现在片头,猿人首次掌握工具的划时代一步,同时作为终曲用于人类进入无垠的宇宙空间,最终化为“星孩”的返璞归真时刻,人类进化、宇宙奥义在大型管弦乐的交响诗中升华到极致。这也影响了约翰·威廉姆斯日后在《星球大战》中的经典主旋律。

同时为了展现浩瀚广袤的宇宙,库布里克使用了小约翰·施特劳斯的名曲《蓝色多瑙河》(《Blue Donau》),这首从静谧到激昂的圆舞曲起初诞生于普奥战争时期,作品本身的超脱逍遥以及最终暴风骤雨式的狂欢蕴含着巨大的精神力量在后世影响深远,被誉为“奥地利的第二国歌”。

起初库布里克想使用门德尔松《仲夏夜之梦》中的《诙谐曲》,但当圆舞曲《蓝色多瑙河》在电影画面中的太空回荡起时,丝毫没有违和感。在人类的畅想中,宇宙带来的不仅仅是震撼,更多的还是万物静默如谜、自在自然的玄妙感。

德国作曲家瓦格纳是一个很有争议的人物,在他的作品中流淌着德意志的民族主义情怀,尼伯龙根的指环、诸神的黄昏等欧洲史诗都曾作为他歌剧的表现形式,一些进行曲式极具政治煽动力,因此也成为了希特勒的“精神导师”。

在大江健三郎的自传小说《个人的体验》中,刚生下来的儿子因为脑疝看起来像是有两个头颅,这种忐忑感让他想到了瓦格纳的《双鹰旗下进行曲》。

“双头鹰”这个符号是广泛应用于欧洲的国徽旗帜图标,从拜占庭帝国,到奥匈帝国,再到现在的俄罗斯,国旗上都有两只脑袋虎视眈眈张望四周的双头鹰,这个精神符号是长久以来亚欧大陆间地缘政治的体现。这首进行曲也因此让我联想到一种军国的狂热。

而瓦格纳的进行曲给我带来的极具侵略感的听觉占领,还来自于他更为著名的《女武神的骑行》(《Ride of the Valkyries》),这种恐怖的震撼亦可能来自科波拉把此曲用在《现代启示录》中。

在《现代启示录》的越战战争场面里,黩武的美军军官就命令属下在空袭时播放《女武神的骑行》,科波拉导演以此来讽刺美军如纳粹般的战争狂热。美军的直升机如秃鹫般出现在越南上空,配合着背后的如血的残阳降下劫火般毁灭生灵的炸弹,配合这首曲子简直令人毛骨耸立。

提起贝多芬我想大家都会知道脍炙人口的《欢乐颂》,这段由四声部人声独唱、合唱轮替的音乐出自他的《第九交响曲》(《Beethoven Symphony No.9》)第四乐章,歌词“欢乐女神圣洁美丽,灿烂光芒照大地”出自席勒的诗歌,把整组四部史诗般浩大磅礴的乐章推向无上光明、无比辉煌的极致。

贝多芬把人类伟力、世界大同的歌颂演绎成超凡入圣的恢弘意境,但库布里克在《发条橙》这部极为离经叛道的电影中,却反其道而行之,作为片中主人公残虐暴力的源泉。同时这首曲子也是《这个杀手不太冷》中反派警察在杀人前最喜欢的音乐。

《发条橙》中顽劣不化、无恶不作的少年却说他喜欢音乐,尤其是贝多芬,在他的卧室中挂着贝多芬的巨幅画像。但《第九交响乐》带给他的却是恐怖、邪恶的召唤。

《第九交响曲》第四章时长近25min,《发条橙》中取材了最后结尾的约2min,是人声、提琴、管弦乐队最山呼海啸的高潮部分。太过庞大的意向总会让人觉得畏惧,深感人之渺小,库布里克正是利用这种心态,使极致的伟大催生出恶念、荒诞、混乱。

《发条橙》的主人公阿利斯在音乐带来的幻象中看到了耶稣受难的绝望,在片尾堕入无法被教化的极度混乱与纵欲中。

在《发条橙》里库布里克还用了多支古典乐曲,其中有罗西尼《鹊贼序曲》(《La Gazza Ladra Overture》)的第二部分,出现在里阿利斯恶搞同伙将其推入水中的场景。村上春树曾在《奇鸟行状录》中说这首曲子最适合煮意大利面时听。

这首充满喜剧色彩的奏鸣曲以小鼓滚奏、双簧管、小提琴在轻松幽默的基调中反复逐步渐强形成了高潮迭起的华彩效果。同时在莱昂内的《美国往事》中,那段令人印象深刻的俯拍下偷婴儿的段落也用到了此曲,在同类氛围里使用频率之高,堪称做坏事专用曲。

在说库布里克的时候插一嘴周星驰,星爷也经常把古典乐放在我们耳熟能详的喜剧桥段中,还是罗西尼的《威廉·退尔序曲》(《William Tell Overture》)第四乐章既出现在《发条橙》中一段倍速播放的3P场景里,也出现在《唐伯虎点秋香》里诊脉的搞笑情节中。这首歌颂瑞士民族斗争的昂扬曲调在电影中变体为戏谑的背景乐。

同时周星驰也用过拉赫玛尼诺夫、施特劳斯的古典乐,在《长江七号》里还使用了柴可夫斯基的管弦乐曲《1812》序曲(《Overture 1812》),这首为纪念俄法战争胜利的曲子最为著名的就是加入了大炮作为“乐器”,是名副其实、独一无二有大炮演出的强音。

维瓦尔第是17世纪意大利巴洛克作曲家,以小提琴协奏曲《四季》广为流传。“巴洛克”原意为形状不规则的珍珠,后来引申为巴洛克艺术包括建筑、音乐的华丽、怪异风格。

时隔三百多年,我们依然能感受到维瓦尔第音乐的热情洋溢,在当时对于宗教乐咏叹调弥撒曲来说,这是一个异军崛起的突破,比如他的12首协奏曲集《和谐的灵感》、四把小提琴协奏曲等。

他的古典乐小提琴曲也会出现在电影配乐中,最著名的就是朴赞郁“复仇三部曲”《老男孩》了。对于这个充满了仇恨、怨念、暴戾的复仇故事,电影原声带的制作者曹英沃使用了维瓦尔第《四季—冬》的第一章,这首曲子展现了一副北风凛冽令人颤抖的场景。

《游客》是一个很有意思的欧洲中产阶级危机故事,讲述一家四口去雪山滑雪,但当一次突如其来的雪崩发生时,男主人由于本能反应抛下妻儿跑掉了,尽管最后并无伤亡,但却在女主人的心里买下了隐匿的怨恨。

电影的画面仪式感很强,看似稳固的中产家庭因为一件小事发生了难以弥合的矛盾,题材的切入点很巧妙。片中有一家四口在聒噪的电动牙刷中刷牙的场景,表面上的和谐配合着外景风雪的交叉剪辑,暗示了即将到来的情感危机。此时的配乐正是《四季—夏》第二乐章中象征了暴风雨到来的预示,同样的配乐在片中出现过多次。

埃里克·萨蒂是法国一位奇怪的作曲家,他有一首《Vexations》(《烦恼曲》)据说他曾在曲谱上写下——应该重复演奏840遍。后来真有人这么试了,结果耗时18小时40分钟(从下午6点弹到第二天中午12点40)。

萨蒂的曲子往往幽玄神秘,他有一首《Gymnopedies》(《裸体之舞》)曾被坂本龙一演奏过。而同时《裸体之舞》的和弦还影响了Japan乐队一首很好听的《Nightporter》,达明一派的《禁色》也采用了类似的和弦,所以两首歌听起来非常相似。

Japan乐队是一支英国的华丽摇滚乐队,主唱David Sylvian正是《Forbidden Colours》的演唱者,这首填词版改编自坂本龙一的神曲《Merry Christmas Mr. Lwarence》,这很明显影响了达明一派的《禁色》,而他们的源流都是来自于埃里克·萨蒂。

萨蒂还有一首《Gnossienne No.1》(《玄秘曲 1号》)出现在电影《面纱》中。片中娜奥米·沃茨在广西的基督教小学里给中国小孩弹的钢琴曲就是这首,爱德华·诺顿在门前面无表情的听着,看到了他们最初在舞会相遇的往昔美好时光。忧伤哀婉的秘曲奏出了片中这对貌合神离夫妻的伤感之情。

梦露在街边被吹起裙子的情节,可以说成就了影史上最大的性幻想,知道的人比看过这部比利·怀尔德导演的《七年之痒》更多。

但在片中还有一个非常有意思的桥段,就是撩妹梦露的有妇之夫在中产阶级油腻男的蠢蠢欲动中欲图玩一把小文艺,思来想去决定用拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》(《Piano Concerto No.2》)提升约会逼格。

拉赫玛尼诺夫本人是一位有着悲壮深邃气质的大师,石黑一雄曾在小说中提到,拉他的小提琴曲会让人勾起罗曼蒂克的爱,而这爱中隐藏着一去不返的悲伤。在素以沉重忧郁的情感著称拉二第一乐章中,《七年之痒》的男人看到了梦露中幻影中走入现实,比利·怀尔德偏把曲中本意里沉重的家国情怀以及对悲伤的普世感染力用作小人物欲望的反讽。

舒伯特的《水上吟》(《Auf dem Wasser zu singen》)是一首舒缓轻柔的钢琴曲。水上泛舟往往寄于人生命运漂泊之意指,如中世纪“愚人船”之放逐,如兰波《醉舟》、李清照之“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。

在伊莎贝尔·于佩尔《将来的事》中,她因为生活的种种重压在车中黯然流泪时,就用到了《水上吟》,契合剧情那种“丢了人生”的漂泊感。

深作欣二也很喜欢这首曲子,分别用在《华之乱》和《大逃杀》之中。《大逃杀》里栗山千明饰演的千草在跑步时出现了此曲,在她死前对美好暗恋的幻象中渲染了悲伤的氛围。

在下面《华之乱》这个场景中,夕阳下油画般的云,剪影是吉永小百合和松田优作。深作欣二使用的配乐正是舒伯特《水上吟》,接着叠画进入篝火前的激情戏。《华之乱》中的吉永小百合饰演的是“君死给勿”的文学家与谢野晶子。

在米兰·昆德拉小说《不能承受的生命之轻》改编的电影《布拉格之恋》中,通篇的主旋律来自捷克作曲家雅纳切克的小提琴、钢琴曲《童话》(《Fairy Tale》),轻快地旋律与女主角萨宾娜心中对忠贞爱情的美好追求相呼应,同时也预示了男女主人公最终远离动荡局势走入田园生活一起死去的结局。

雅纳切克还有一首《小交响曲》(《Sinfonietta》)出现在村上春树的《1Q84》中。作为贯穿全书的线索把青豆和天吾联系到一起,捷克音乐以捷克一个饱受战争、强权的乌托邦隐喻1Q84极权。管乐主导的第一章,长号在中段横空出世,划破圆号的沉敛,大鼓鼓点步随,沉闷中从沉吟到呐喊。

近几年看电影、读小说时,更注意其中对古典乐的展现,深感文艺是互通的,并且在相互影响中产生奇妙的化学效果。古典乐也变得如此平易近人,在画面与文字里,深入到艺术人物形象的塑造中。

但说实话由于积累薄弱、能力有限,好比有时让我去听贝多芬、拉赫玛尼诺夫,就像让我去读《战争与和平》,自己的境界没到,就像即使得到了一件武林至宝也无法驾驭操控。

但是这并不妨碍我去试图接近这些交相辉映的时刻,以上盘点自电影、文学中提到的古典乐,也是自己的一个梳理,便于更进一步理解。如有错漏之处,望方家指教。

来源:看电影看到死

原标题:在古典乐面前颤抖吧,人类!

评论