“史上最伟大影展——503幅照片,68个国家——由爱德华·史泰钦(Edward Steichen)策划,将在现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)展出。”与《人类一家》(The Family of Man)展览一并推出的摄影集封面上这样写道。

《人类一家》展览于1955年1月24日至5月8日在纽约现代艺术博物馆展出。据媒体报道,这场展览吸引了超过25万人观展。不过,《人类一家》展览在20世纪摄影界的地位是由其国际曝光度奠定的。美国新闻署称之为美国文化的巨大成就,1955年至1962年,该展览共在38个国家的91座城市展出,吸引约900人观展。但与其广受欢迎相反,学界对这场展览的评价一直毫不留情。

《人类一家》的内容是什么?

展览中的大多数照片出自《生活》(Life)杂志的存档,一小部分出自《VOGUE》和《女士家庭杂志》(Ladies Home Journal)等著名杂志,马格南(Magnum)、Black Star和Rapho Guillumette图片社也提供了大量照片。展览由爱德华·史泰钦策划,韦恩·米勒(Wayne Miller)协助,建筑师保罗·鲁道夫(Paul Rudolph)设计。展出的照片大多是当代纪实摄影作品,按主题分成了37组,展现人类生活的整体面貌。展览的关键是一间红墙暗房中透明的背灯装置,营造出氢弹爆炸的景象,旁边是联合国大厅的巨幅壁画式照片。展览以一组展现快乐孩童的照片结束,展厅以粉色的墙体装饰。虽然看上去像是一无所知和无病呻吟,或是有些耸人听闻,但现代艺术博物馆的这场展览充分地表现了许多人的希望和梦想。

但《人类一家》的意义不止是这些展出的照片,它提供了独特的视觉体验。定制的放大照片像杂志内页一样相互穿插,不同尺寸形成对比,为展览提供了一种建筑美学特色。不同大小的照片为不同的背景和重点营造了一种动态节奏。未经装裱的照片直接安装在背板上,有些独自悬挂,有些则挂在天花板或圆形的平台上。这些作品在观展空间中延伸,创造出一种欢迎观众进行探索的视觉氛围。画作安排成迷宫般的形状,观众则按照制定好的路线浏览不同的主题。

1957年,罗兰·巴特(Roland Barthes)批评《人类一家》将人类生活按照本质主义的(essentialist)方式描绘出来:出生、死亡、工作,且去除了其中的所有历史特征。对此展览的其他评价都或多或少受到了罗兰·巴特的影响。之后,阿伦·塞库拉(Allan Sekula)评价该展览是对公众的民族志记录,是“美国冷战自由主义的缩影”,“将资产阶级核心家庭普世化”。因此,《人类一家》只是文化殖民主义的一个傀儡。而克里斯托弗·菲利普斯(Christopher Phillips)则批评爱德华·史泰钦剥离了作品原有的背景,加入他自己的解读,而忽略了不同摄影师的声音。

20世纪90年代末期开始,对《人类一家》的解读出现了更多新颖和小众的角度。莉莉·科比斯·贝兹纳(Lili Corbus Bezner)分析了展览中的每张照片,指出这些被迫纳入普通人视角和史泰钦个人解读的视觉内容实际上不尽相同。阿蕾拉·亚祖蕾(Ariella Azoulay)则认为,展览可以等同于世界人权宣言的视觉呈现。至今,讨论《人类一家》的文章和章节还在定期出版,但却很少有人探索每一张照片的意义,以及战后摄影中的权力关系。

局外人的视角

尽管《人类一家》的照片本就不是作为独立艺术品展出的摄影作品,但它们仍旧是用来看的。观众参加展览时,并不是所有的人都会感到愉悦。有些照片可能会引起争议,并激起观者的愤怒。这反映了策展者的世界观与美国之外其他文化视角之间的距离。

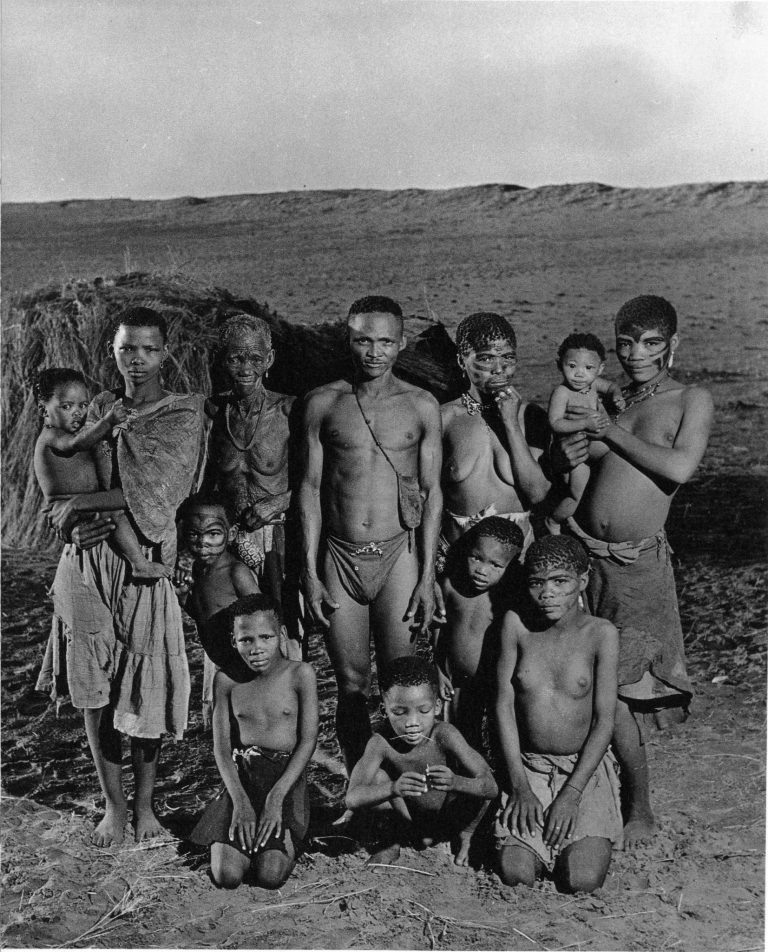

1959年,《人类一家》在莫斯科展出时就引发了公众的愤怒。尼日利亚的西奥菲勒斯·尼奥康果(Theophilus Neokonkwo)划破并撕毁了刊于《生活》杂志、美国波兰裔摄影师奈特·法伯曼(Nat Farbman,1907–1988)在贝专纳(当时是英国保护国,1966年后成为博茨瓦纳共和国)拍摄的照片。

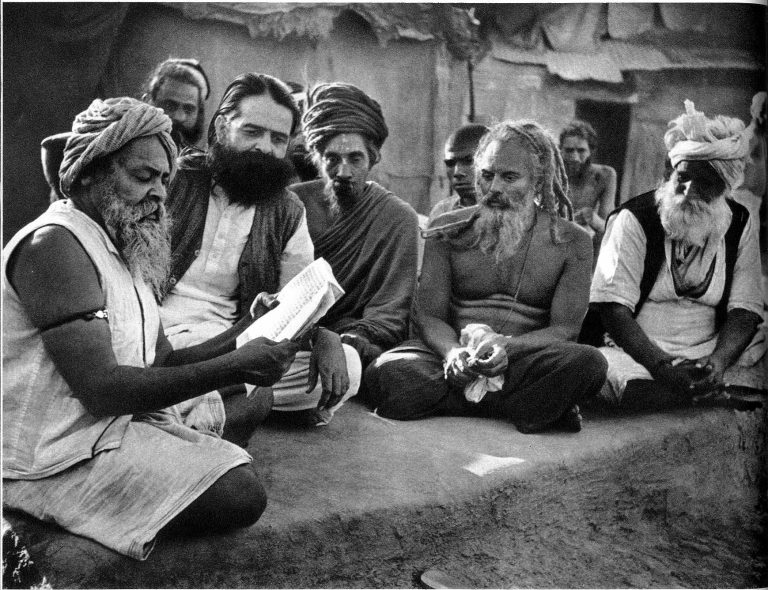

《人类一家》展出的“贝专纳”五张照片之一,奈特·法伯曼摄,《生活》杂志。再版收录在爱德华·史泰钦编著的《人类一家:史上最伟大影展——68个国家的503张照片》摄影集中,纽约现代艺术博物馆,1955年,第58页。

根据尼奥康果的声明,他抗议的是展览中对非欧洲人,尤其是非洲人的呈现。他们“或是半裸或是全裸”,是疾病、贫穷、绝望的受害者,是“社会的下等阶层”。而对美国白人和欧洲人的描绘则是“充满尊严,具备修养,富有、健康、睿智。”这种抗议是为了批判西方摄影师倾向于“异域化”所有非西方文化的做法。摄影师只是短暂游览的局外人,他们的工作任务是带回最挑战认知的照片。尼奥康果的抗议试图指出法伯曼及其《生活》杂志同事等局外人所拍摄的世界照片可以在全球传播,而非西方文化的局内人拍摄的照片却无法得到同样的机会。

也许有人会问,有局内人拍摄的照片吗?为什么我们不知道?借用第二代女权主义者、艺术史学家琳达·诺赫林(Linda Nochlin)的论文标题:为什么50年代没有著名的非西方摄影师?毫无疑问,世界各地一定都有才华横溢的摄影师。我们并不了解他们的原因之一,是因为他们背后并没有《生活》杂志这样的公司,也没有《人类一家》这样由美国政府赞助的展出平台。50年代,贝专纳、尼日利亚和许多其他国家的摄影师与持有美国护照的《生活》杂志摄影师能够获得的职业发展机会是无法相提并论的。

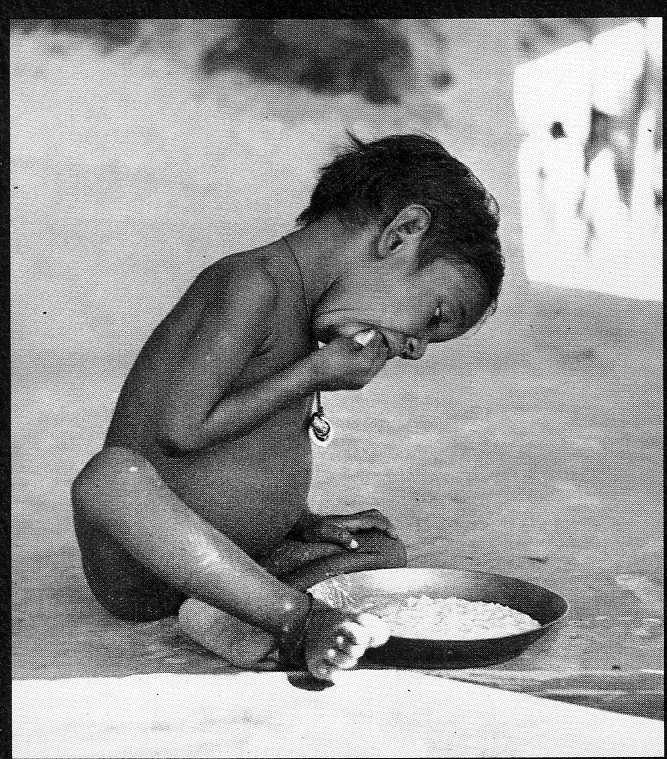

《人类一家》展出作品:《印度》,威廉·梵蒂夫特(William Vandivert)摄,《生活》杂志。再版收录在《人类一家》第153页。

例如,《人类之子》中有13幅关于印度的照片。其中7幅把重点放在痛苦、饥饿、疯狂、疾病、死亡的主题上。当时的摄影杂志盛产这种反映人类危机的感觉主义新闻。美国摄影师威廉·梵蒂夫特(1912-1989)为《生活》杂志拍摄了一位坐在地上的裸体婴儿,他正在狼吞虎咽,肚子因为缺乏营养而肿胀。马格南图片社的瑞士摄影师沃纳·比朔夫(Werner Bischof,1910-1954)拍摄了一组饥饿、绝望的老妇人特写,她们面部表情扭曲,身上裹着烂毛毯。《VOGUE》的俄裔美国摄影师康斯坦丁·荷弗(Constantin Joffé,1910-1992)拍摄了一位瘦弱、病入膏肓的男人,他躺在地上,眼神空洞,嘴巴微张。

《人类一家》展出作品:《印度》,沃纳·比朔夫(Werner Bischof),马格南图片社。再版收录在《人类一家》第153页。

《人类一家》展出作品:《印度》,康斯坦丁·荷弗(Constantin Joffé),《VOGUE》。再版收录在《人类一家》第153页。

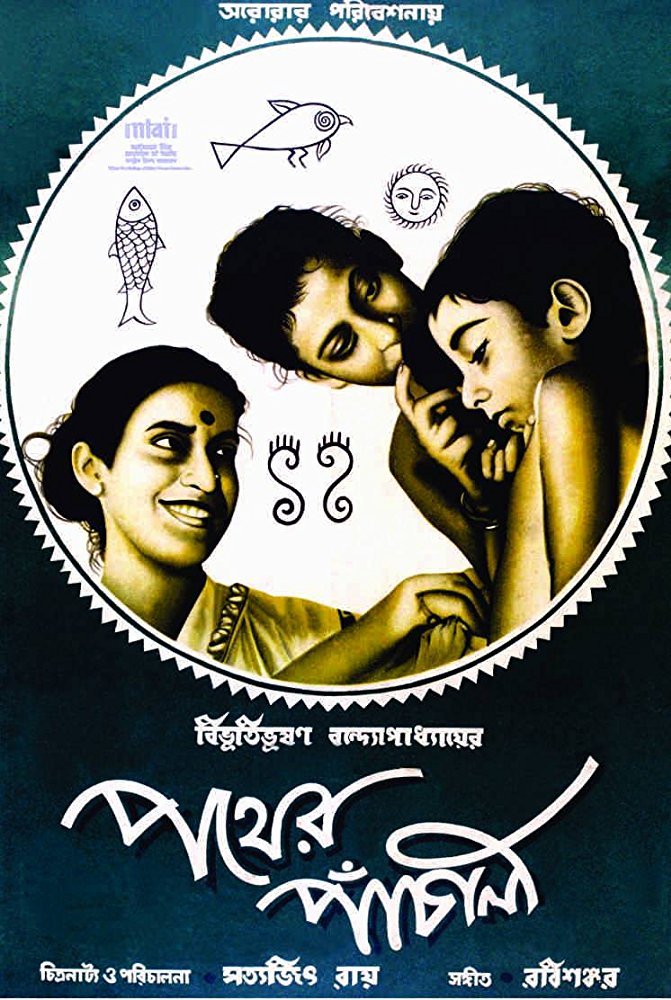

《人类一家》13幅关于印度的照片中,只有一幅是由印度摄影师拍摄的。这幅作品来自电影导演萨蒂亚吉特·雷伊(Satyajit Ray,1921-1992),镜头下的孩子们看上去身体健康、生活富足。和展览上的其他作品不同,这张照片并不是纪实摄影照片,而是电影剧照,出自雷伊国际知名的电影处女作《小路之歌》(Pather Panchali,1955年)。因为雷伊的主要身份是导演,而电影演职人员名单中也没有提到一位指定摄影师的名字,我们只能假设照片出自电影摄像萨布拉塔·米特拉(Subrata Mitra,1931-2001)之手。这幅照片也用作电影的宣传海报。《人类一家》展览中很少有非西方的本地摄影师作品。在256幅出自独立摄影师之手的作品中,只有12幅(4.6%)呈现了非西方文化:八幅来自日本,两幅来自中国,一幅来自印度,一幅来自巴基斯坦。但一幅出自印度电影的剧照能和《人类一家》的其他纪实摄影作品并列展出,正说明了策展者对非西方素材的浅薄态度。而将此剧照归功于导演,更说明了《人类一家》团队对独立摄影师,尤其是非西方摄影师及其作品的不尊重。

《人类一家》展出作品:《印度》,萨蒂亚吉特·雷伊(Satyajit Ray),再版收录在《人类一家》第30页。

局内人的视角

在《人类一家》进行世界巡回展出的同时,至少有一个展览还在尝试呈现世界各地摄影师的多元作品,那就是国际影艺联盟双年展(FIAP Biennial)。国际影艺联盟双年展可以说是当时规模最大的创意摄影国际展。双年展从1950年开始举办,被认为是当代摄影艺术的世界舞台,每个参展国会展出同样数量的作品。1955年,国际影艺联盟代理的摄影师共来自36个国家:18个西欧国家、8个拉美国家,5个东欧国家,4个亚洲国家,1个非洲国家以及澳大利亚。

当时的西方摄影师即使抱有良好的目的,但仍然创造着殖民时代最糟糕的文化刻板印象。同时,参加国际影艺联盟双年展的印度摄影师正在试图呈现祖国更积极的一面。他们试图塑造的是,自己的国家不仅仅只有贫穷、痛苦、混乱、奇怪、残酷、“异域”、“超现实”或其他西方记者安插上的标签,而是有着正常、有尊严的日常生活,人们依照不同的宗教信仰和文化传统平和地生活在这片土地上。与为了西欧和美国的摄影杂志周游世界拍摄“异域”景点的非印度摄影师不同,这些印度摄影师在国际平台上展出他们的作品时,他们想要呈现的是独立后印度的不同生活故事。

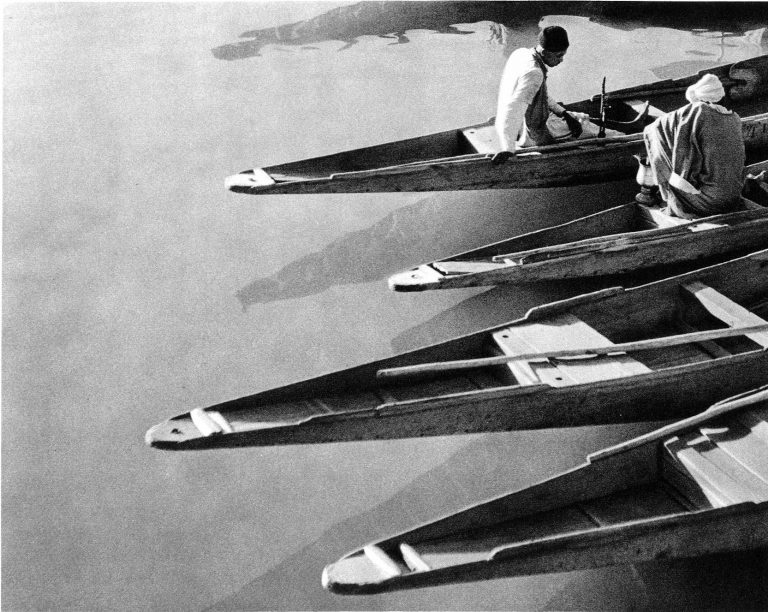

《失业》,K·L·科塔里(K. L. Kothary)摄,展出于1958年国际影艺联盟双年展。再版收录于国际影艺联盟1960年年鉴。

例如曾在1958年国际影艺联盟双年展展出、印度摄影师K·L·科塔里(K. L. Kothary)拍摄的《失业》,画面中是四条窄船的尾部。照片以鸟瞰的方式拍摄,画框中大部分是河面的景色。照片中看不出照片的拍摄地。两个男人坐在离镜头最远的船上,一位背对着我们,另一位展示着他的正脸。他们的肢体语言说明他们可能正在交谈。照片的标题点出了他们的社会状态。但他们失业的原因仍然是不明确的,观众并不知道他们失业是因为捕鱼季已经结束还是仍未开始,或是有其他原因。无论船上的两个人有没有工作,这并不影响作品的主题:几何形状的结构和对摄影作品平面效果的探索。

《音乐》,威迪亚弗拉塔(Vidyavrata)摄,展出于1962年国际影艺联盟双年展。再版收录于国际影艺联盟1964年年鉴。

另一个例子是曾在1962年国际影艺联盟双年展展出、印度摄影师威迪亚弗拉塔(Vidyavrata,1920-1999)拍摄的《音乐》。《音乐》不仅描绘了学校的日常生活,也是对摄影构图的成熟研究。相机从高且远的视角拍摄十位穿着白色背心和短裤的小孩。他们沿着地上画的圆圈排成一排,圆圈里是九把椅子。在画框左上角,圆圈外的一位成年人组织着这场音乐椅子的游戏,这是当时常见的户外游戏。摄影光线来自画框之外,从左上角低低打向主体,说明画面发生在清早或是夜晚。画面中的视觉主题是孩子们的倒影,沿着对角线斜向右下角。深色的倒影和地面上的白线相互交错。尽管做游戏的孩子们是战后人道主义摄影的典型主题,但在这幅照片中,摄影师并没有通过展现孩子的面庞、说明所在的地点和他们所玩的游戏,来传达流于表面的情绪。威迪亚弗拉塔将潜在的人道主义主题转换成了现代主义美学,作品的主体并不是玩游戏的孩子们,而是空间安排、几何形状和线条。

《倾听雕塑》,施里达姆·巴特(Shreedam Bhatt)摄,展出于1958年国际影艺联盟双年展。再版收录于国际影艺联盟1960年年鉴。

还有一个例子是印度艾哈迈达巴德摄影师施里达姆·巴特(Shreedam Bhatt)拍摄的《倾听雕塑》。此作品在1958年国际影艺联盟双年展展出,画面上是几位留着胡须的男人,他们坐在地上,盯着画框左边看书的男人。男性占据了画框的主体,背景只能模糊看出是一处低矮的乡村建筑。他们坐在村庄中心的特殊平台上,这是只有在宗教假日、法令颁布和葬礼上才会使用的座位。画面中呈现的场景可能是宗教习俗,也可能是法令颁布。照片描绘了自然环境下的普通人场景,他们并没有特意为了拍照摆出造型。照片拍摄的高度和这几位男性的视线齐平,观众在看这幅照片时,就像是其中一员一样。这种深入乡村的私人场景并不可能出现在四处旅行的西方摄影师的作品中,他们也不会有兴趣拍摄任何没有“异域”元素、疾病、饥饿和死亡的日常场景。

通过精心构思的构图、谨慎的人物安排和出乎意料的光影设计,印度摄影师努力用摄影语言表现独立后印度的理想图景,他们也希望这是世界各地的其他摄影师能够理解并欣赏的。他们的照片试图捕捉普通和日常的情境,来对抗西方异域化和西方记者寻找混乱、贫穷、饥荒、疾病、痛苦的兴趣。这些作品是印度本土摄影师对《人类一家》等展览呈现的负面文化刻板印象的回应。他们的作品试图传达的是,印度不只有饥饿的婴儿和濒死的穷人,但显然,他们讲述的故事并不是摄影历史的中心。

国际影艺联盟双年展和《人类一家》共同有着通过摄影来呈现全世界图景的野心和目标,但两个展览却有着不同的展望。《人类一家》呈现的是大部分环游世界的美国职业摄影记者眼中的世界,而国际影艺联盟双年展呈现的是在当地生活工作的摄影师的视角。《人类一家》是对各种不同国家和文化的统一局外人视角,而国际影艺联盟双年展提供的是身处这些文化的局内人视角。国际影艺联盟双年展给予世界摄影师发声机会的理想化尝试最终仍然没有激起任何水花,极大可能是因为没有得到小部分西欧和美国专业精英的资金和精神支持。

结论

《人类一家》在摄影的历史上有着尤其独特的位置。其他在历史上留下印记的展览都是先锋派的创新探索,比如1928年在科隆举办的《匆忙》(Pressa),1929年在斯图加特举办的《电影和摄影》(Film und Foto),1967年在纽约举办的《新纪实》(New Documents),1975年在罗切斯特举办的《新地形:人为改动的景象摄影》(New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape)。学者们经常回顾这些展览,审视并修改他们的解读,试图为这些展览的重要性找到新的原因。不过,《人类一家》从来不是一个先锋的展览,也更算不上创新。它传达的信息是所有人经历着类似的快乐和痛苦,做着相似的工作,这样的信息并不出乎大家意料,谈不上激进,也难以引起思考。《人类一家》的展览设计确实很吸引人,却绝不是先锋式。学者总是回顾这个展览,不停地想要从中找到新的失误和缺陷。而《人类一家》总有无数的原因让人们讨厌,只有少数历史学家从更友好的角度对其进行分析。在摄影的历史上,除了《人类一家》,没有别的展览能够让一代又一代的历史学家感到愤怒,而这种愤怒还会持续。

翻译:李思璟

评论(0)