本文已获得授权转载

来自:电影杂志社

微信号:dianying2001

文学没有贵贱,稿费却有高低。得了大奖的文学作品变不成畅销书,拮据的生活让作家不得不与电影结缘。海明威是为数不多拒绝转行编剧的作家,而他同时期的作家们,却前赴后继投入好莱坞的怀抱,试图用他们赖以自豪的笔杆子为自己打出一片新天地。

但电影的世界是残酷的,尤其在好莱坞,票房才是检验真理的唯一标准。在自己的构建的文学世界里,作家可以当家作主,在电影的世界里,视觉语言是主人,任何过分的修辞和华丽的描写都会显得画蛇添足。

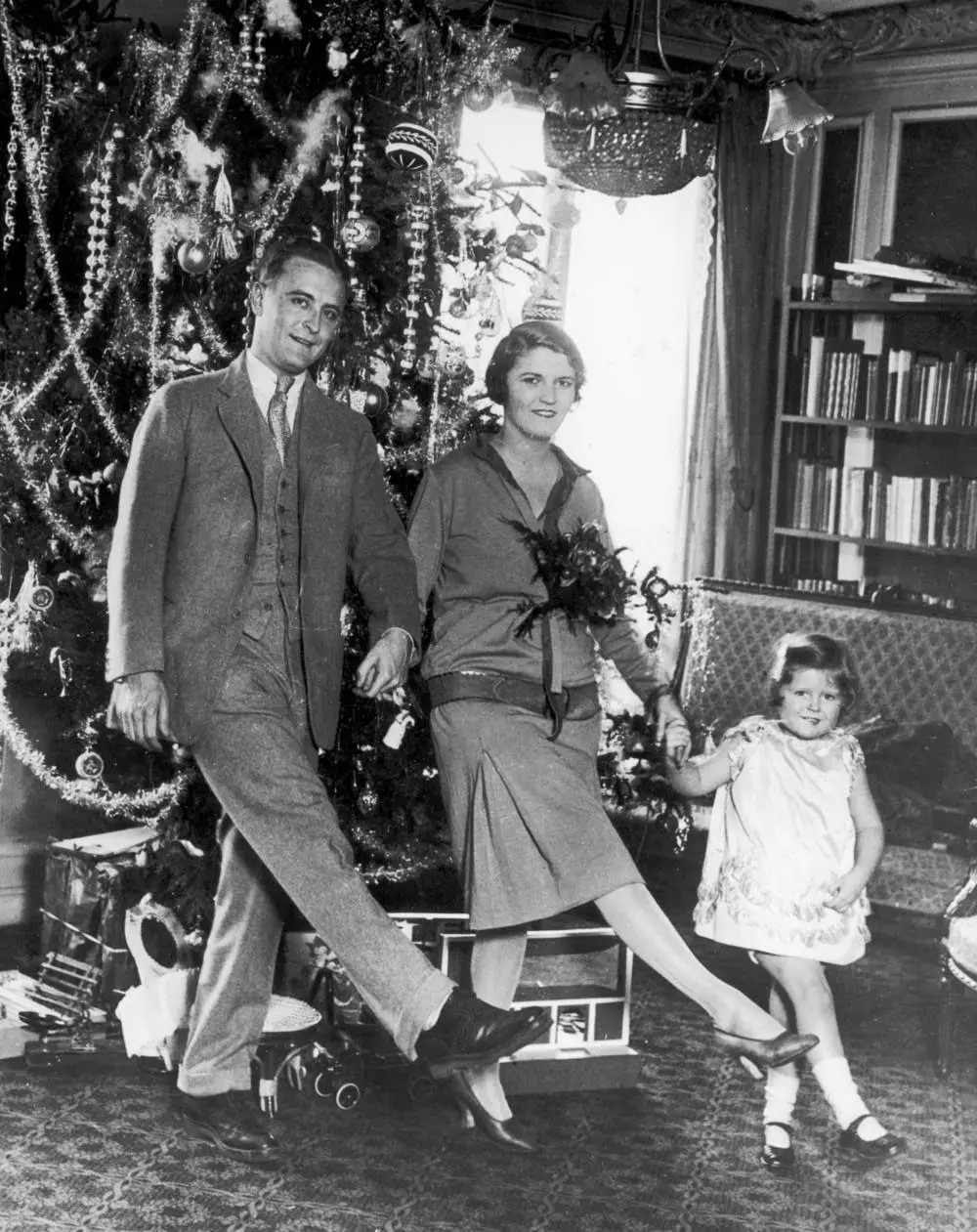

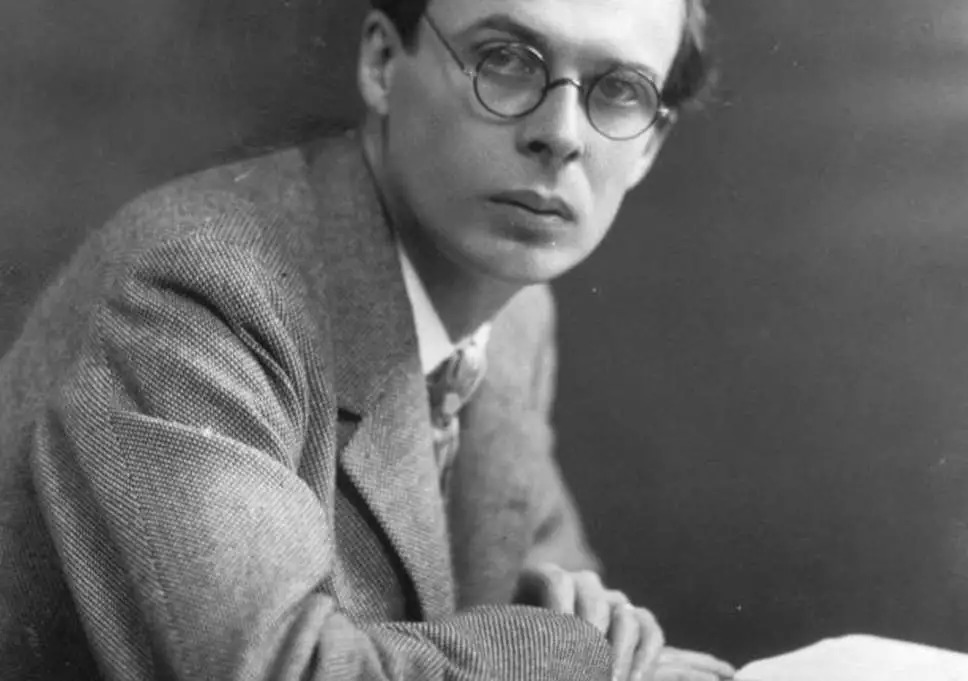

弗朗西斯·斯科特·基·菲茨杰拉德

代表作:《人间天堂》《美丽与毁灭》《了不起的盖茨比》《最后的大亨》

荣誉:为纪念菲茨杰拉德,美国罗克韦尔市每年举办“F. ·斯科特·菲茨杰拉德文学节”。

电影作品:《三人行》

菲茨杰拉德,美国二十年代最引人瞩目的作家,凭借第一部小说《人间天堂》大卖的版税就足以过上富豪生活,和他美丽而才华横溢的妻子泽尔达一起,在1927年来到好莱坞。

两个在纽约夜夜出入高级派对的名人眷侣给好莱坞的第一印象,并不是菲茨杰拉德创作的电影剧本《口红》,而是他们在一个派对上把所有人的钱包聚在一起,用番茄酱给炖了。那时,菲茨杰拉德的新小说《了不起的盖茨比》遭遇销量滑铁卢,虽然和米高梅签订的编剧合约尚能让两人维持奢靡生活,没过多久,菲茨杰拉德就在米高梅老板艾尔文·萨尔伯格家的宴会上唱了一首关于小狗的歌曲,一周后,他被米高梅解雇。

他回到了夜夜笙歌的纽约。大萧条的来临彻底结束了纸醉金迷的爵士时代,菲茨杰拉德那些金碧辉煌的故事脱离了大众的胃口,菲茨杰拉德再次想起了那已经让他败下阵来的黄金海岸。

1937年,他的经纪人已经一年无法把他的短篇卖给任何一本杂志,菲茨杰拉德举家搬到好莱坞,那是他人生最后的三年半时光。从一个神采奕奕的青年作家变成一个勤勤恳恳的老实编剧,参与了包括《乱世佳人》等等电影,却一个署名也没拿到。三十年代的好莱坞编剧乔尔·赛尔曾经在回忆文章中《阳光下的那些时光》这样写,“我在一次周日的晚宴看到他……他竟然对在座的人知道多少莎士比亚的戏剧感兴趣,简直无聊透了!他可是爵士时代的缔造者!”

生活压垮了菲茨杰拉德,而他对于电影一直充满热情,他坚信自己能够写出好剧本,找到合适的导演和制片人,拍出佳作。他曾在给女儿的信里写:“我要找到那个最重要的老板和最可以合作的拍档,用尽我的一切去斗争,直到这部电影就剩下我一个人。”

可是,从菲茨杰拉德在好莱坞的好友比利·怀尔德口中,我们或许依稀能明了菲茨杰拉德的境遇:“他(菲茨杰拉德)让我想起一个杰出的雕塑大师受雇去修水管,他都不知道那些该死的管子要怎么连在一起。”

好莱坞对于菲茨杰拉德,怕是场遥远而缥缈的梦,而此后很多年,经历妻子因精神问题入院、穷困潦倒的菲茨杰拉德被人们渐渐遗忘。有一天,制片人沃尔特·万格把一位年轻编剧巴德·斯楚伯格叫到办公室,问他愿不愿意跟菲茨杰拉德一起创作剧本《冬日嘉年华》,斯楚伯格一脸疑惑地问万格,“菲茨杰拉德不是去世好几年了吗?”几年后,斯楚伯格写出了《码头风云》。

一次次绝望中,菲茨杰拉德没有忘记他的文学创作,他拼尽全力写着人生中最后一部小说,《最后的大亨》。与此同时,他受邀将自己的小说改编成剧本,暂定名《大都会》。菲茨杰拉德给在医院中的妻子写信,称这是“真正的让他成为一个电影人而非小说作家的机会”。剧本一稿写完,《最后的大亨》尚未完稿,筋疲力竭的菲茨杰拉德死于酗酒后的心脏病突发。

1947年,泽尔达死于的疗养院失火。1954年,《大都会》经历了一次次重写,终于被搬上大银幕,由伊丽莎白·泰勒主演,电影的名字变成《我最后一次看见巴黎》。

由于菲茨杰拉德对于“电影剧本艺术”的追求,导致他不合作的事情频频发生,也让他的每一部剧本都被大肆改动。但对白是不会骗人的,从他笔下那个“奇迹和艺术、挥金如土却、充满嘲讽”的时代剪影,你会认出那些属于菲茨杰拉德的对白——

“如果我会开车,我就夜夜出去开车,半梦半醒着,那我就不需要任何人……对,那很奇怪,当深夜的黑暗来临时,你的确需要有个人在你身边。”——《三人行》

海伦:查理,在我们垮掉前回家吧……

查理:你曾经说过,让我们打起精神,你说得对,有的是时间回家……

海伦:那如果我把时间都用完了呢?……也许我长大了……

查理:现在长大太晚了吧。让我们去蒙特卡洛赛车吧!

海伦:为什么赛车这么重要?

查理:不知道,也许我可以写篇关于赛车的小说呢……引述你父亲的话,没什么比乐趣更重要了……跟我来吧海伦!

海伦:不,我要去做些更重要的事情,买顶新帽子。——《我最后一次看见巴黎》

《纽约客》的一篇名为《剧本创作并非文学写作》的文章曾经预言,如果菲茨杰拉德多活几十年,也许他会成为一名不错的电视剧编剧。

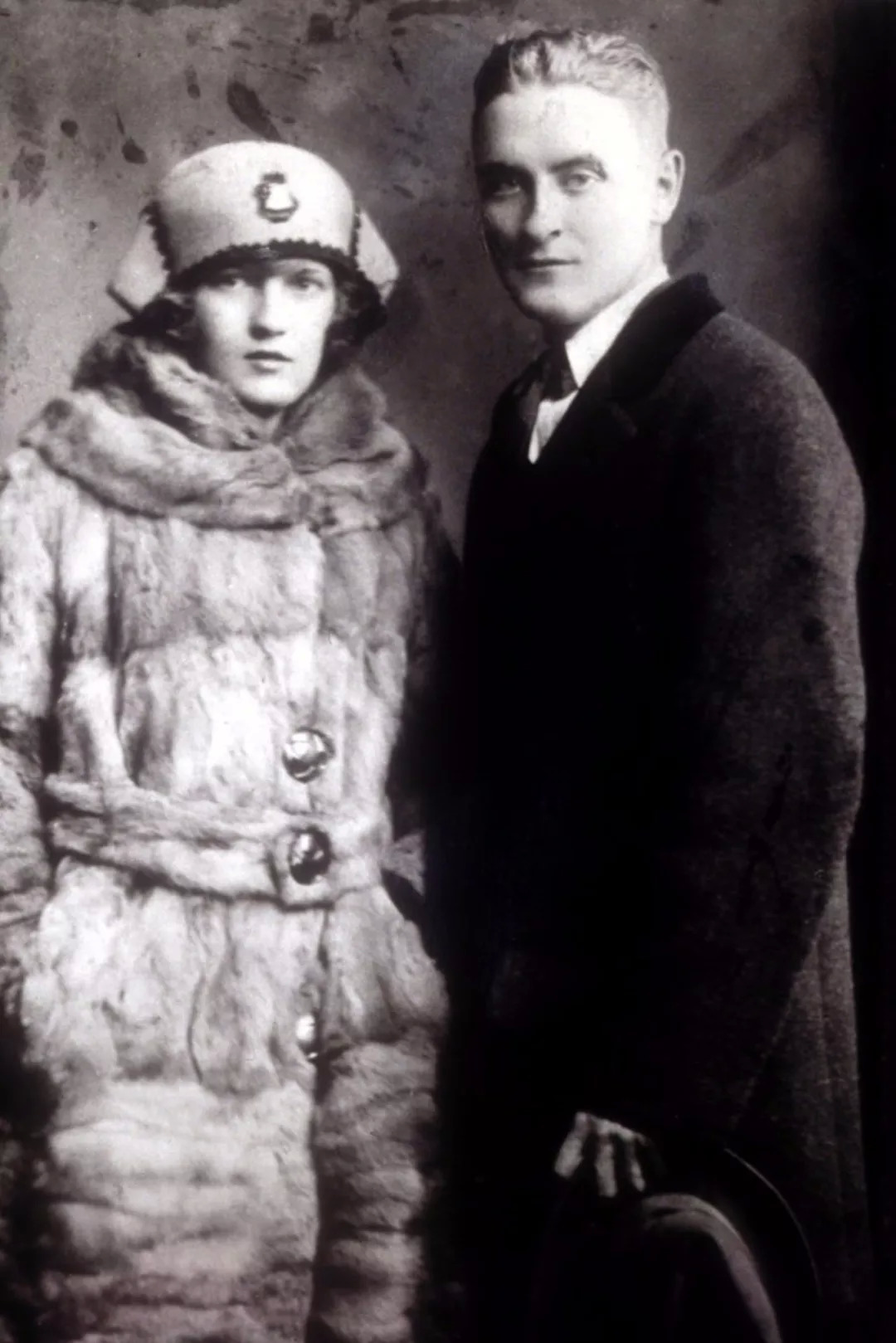

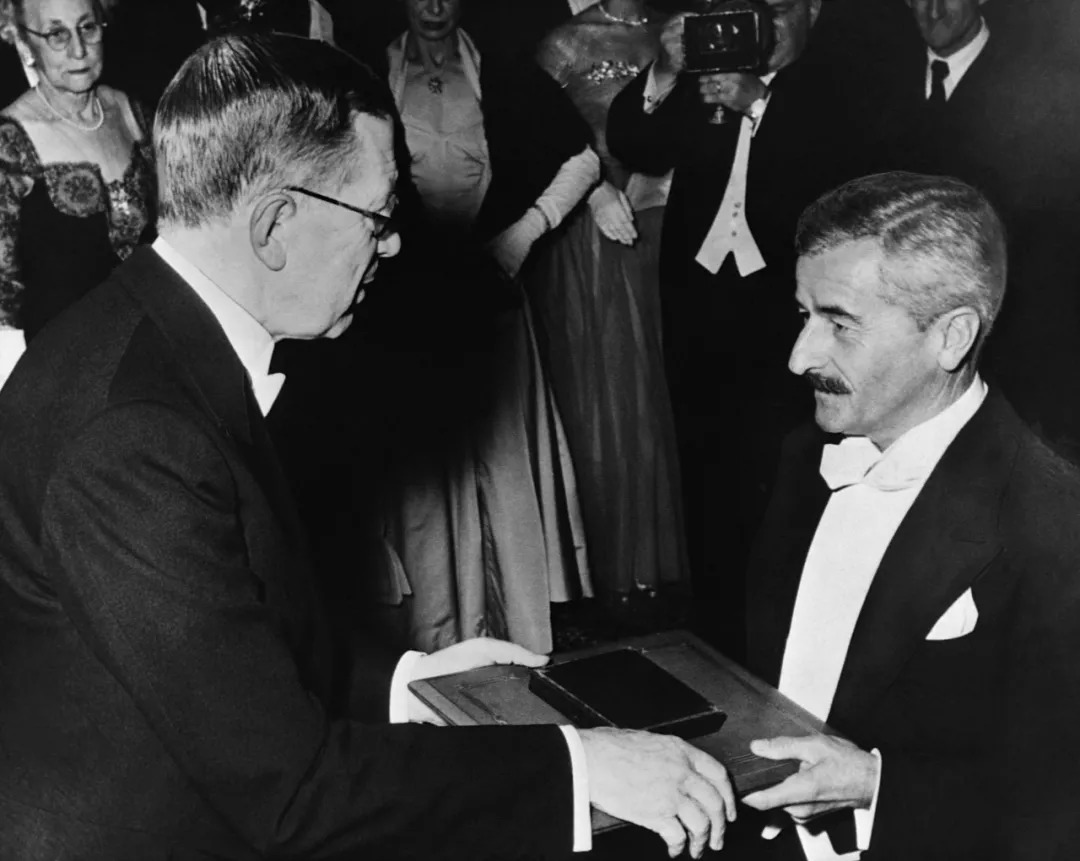

威廉·福克纳

代表作品:《喧哗与骚动》《寓言》《我弥留之际》《押沙龙!押沙龙!》

荣誉:1949年诺贝尔文学奖得主、1954年普利策文学奖得主

电影作品:《夜长梦多》《江湖侠侣》《空中堡垒》《剑侠唐璜》

福克纳和菲茨杰拉德有着相同的命运:在小说销量低沉的时候到好莱坞谋生。不同的是,福克纳把好莱坞之行看成单纯的“赚钱糊口”而非“寻求新的艺术创作和剧本的文学性”,大概因此,福克纳的编剧道路,也相对平坦了许多。

《剧本创作并非文学写作》就这样评论,“威廉·福克纳,对于剧本写作没有一点误解——能够翻译成镜头语言的简洁叙事。”更不同的是,比起菲茨杰拉德对好莱坞的无限热情和憧憬,福克纳反而在一开始十分谨小慎微,完全不敢涉足编剧领域。福克纳是个地地道道的美国南方人,他的全部世界在密西西比,根本无法想象自己如何承受好莱坞的花花世界。

1932年,就在福克纳第一部全国性发行的小说《圣殿》出版时,出版社竟然倒闭了,四千美金版税打了水漂。一份米高梅制片厂寄来的五百美金一周的合约成了福克纳的救命稻草,他穷得连回电报的钱都没有,还是米高梅预支的工资让他买了去往洛杉矶的火车票。

一踏入制片厂的大门福克纳就被吓坏了,不停有人告诉他,编剧创作特别容易,这让他更觉得事情不那么简单。可是他没有回头路,作为家中长子,他的一家老小、三个弟弟全家,都在嗷嗷待哺,就算他再怀念南方的日子,怀念他的猎枪、爱犬和马匹,也不得不待在这个只有沙滩和阳光的地方。

一天,一个年轻人来访,希望邀请福克纳担任他那年发表的短篇小说《调换位置》的编剧,此时,福克纳才想起自己在一张支票上见过这个人的名字——霍华德·霍克斯。

回想起第一次见面,这位日后的好莱坞顶级大导演可没那么愉快,“我恨不得杀了他!他就静静地坐在那什么也不说,他越这样我就越生气!我说得越多!”没想到,静静听了许久的福克纳竟然一口答应,五天后就创作完成了第一稿剧本。“那是我读过的最好的剧本”,霍克斯这样评价。

此后,福克纳和霍克斯的合作维持了二十余年。与一般编剧创作完整剧本不同,福克纳为霍克斯创作他需要的素材片段,两人经常一起去沙滩晒太阳,聊故事,休息的时候就在海里游泳。只要霍克斯在导演的过程中哪里卡住了,他就会立刻打电话给福克纳,无论多晚,因为“福克纳总有办法帮他理清思路”。

二十年间,福克纳为好莱坞创作了十七部剧本,这样的“勤恳”,也许不过就是认真的“行活”——因为他对于这片土壤的最后希望,早就在他和霍克斯酝酿一部“大制作”的时候破灭了。

1943年,福克纳给妻子写信,“霍克斯跟我说,我们俩在一起至少值两百万美金!……所有的制片厂都会想和我们合作,而我们两个可以平分电影收益!我一定要让霍克斯和制片厂满意,这样我就永远都不会担心随时会破产了。这是我的机会!”

这部“大制作”因为预算太高,而霍克斯又是出名的“超预算导演”,最终流产。自此以后,福克纳再没对电影抱有什么希望,只是努力接活,赚钱养家。也是那个时候,他和霍克斯一起成功改编了另外两个杰出的硬汉作家的两部作品——雷蒙德·钱德勒的成名作《夜长梦多》和欧内斯特·米勒·海明威的《江湖侠侣》。

1942年,福克纳开始为华纳兄弟创作剧本,1945年他写信给杰克·华纳,他已然感到疲惫,请求正式解约:“我花了三年时间做着我并不擅长的事情,对于一个47岁的作家而言,我浪费的时间已然太多,我也不敢再继续浪费下去了。”

五年后,福克纳飞往瑞典,去领取属于他的诺贝尔文学奖。

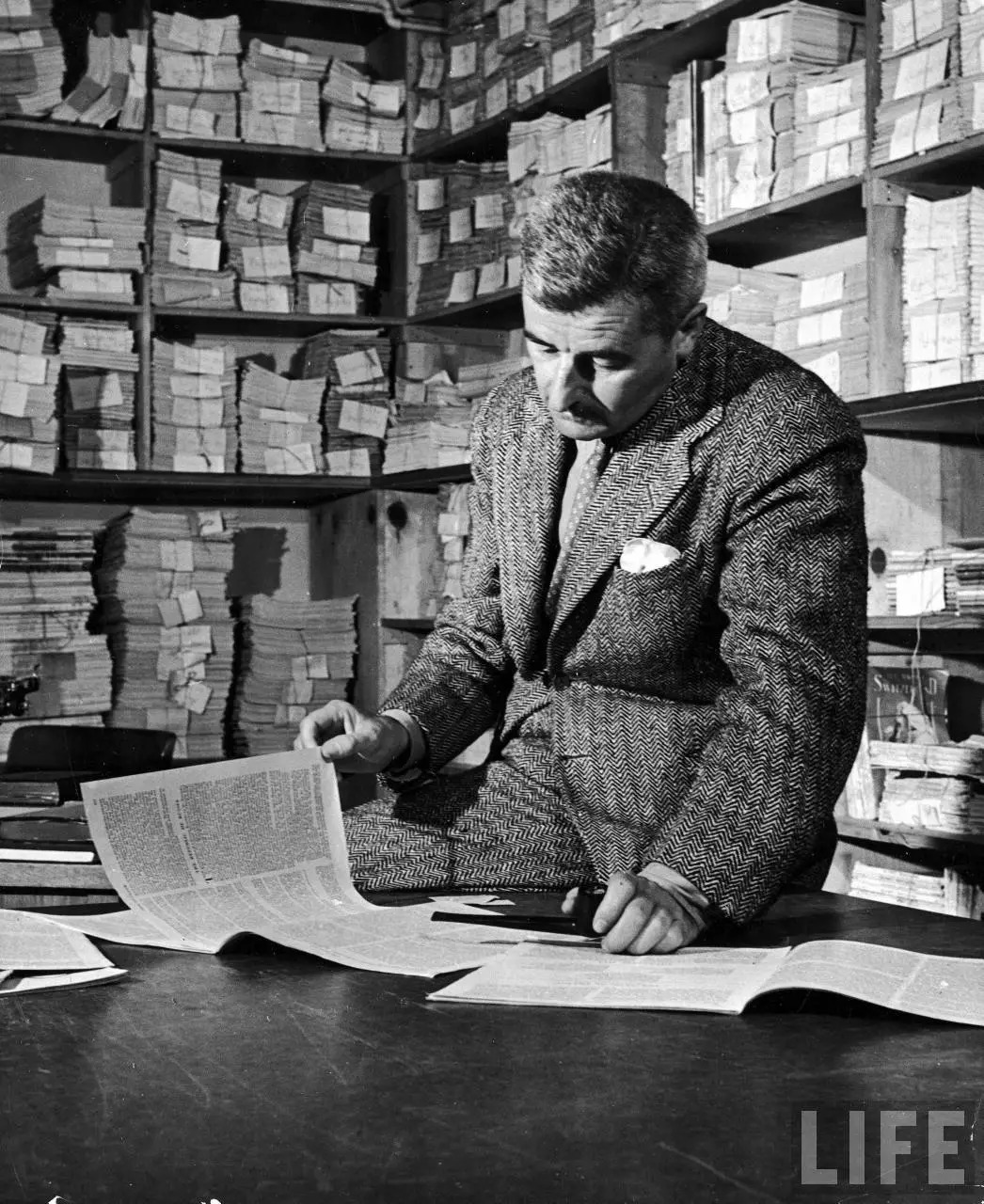

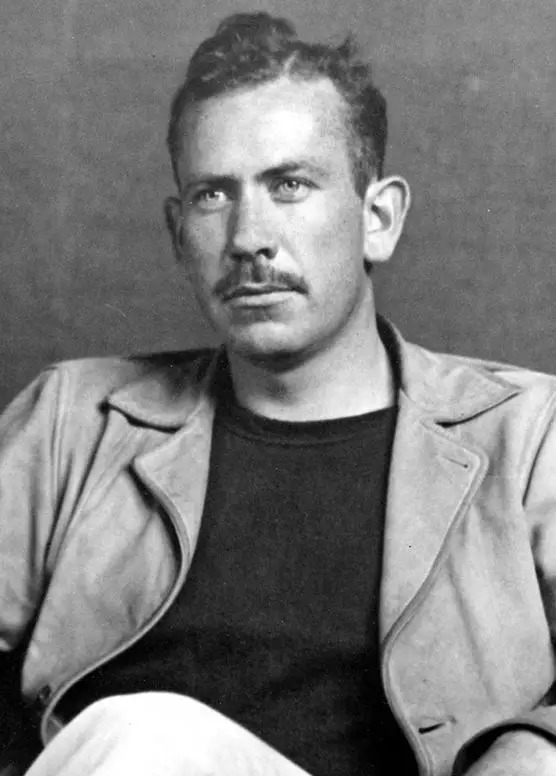

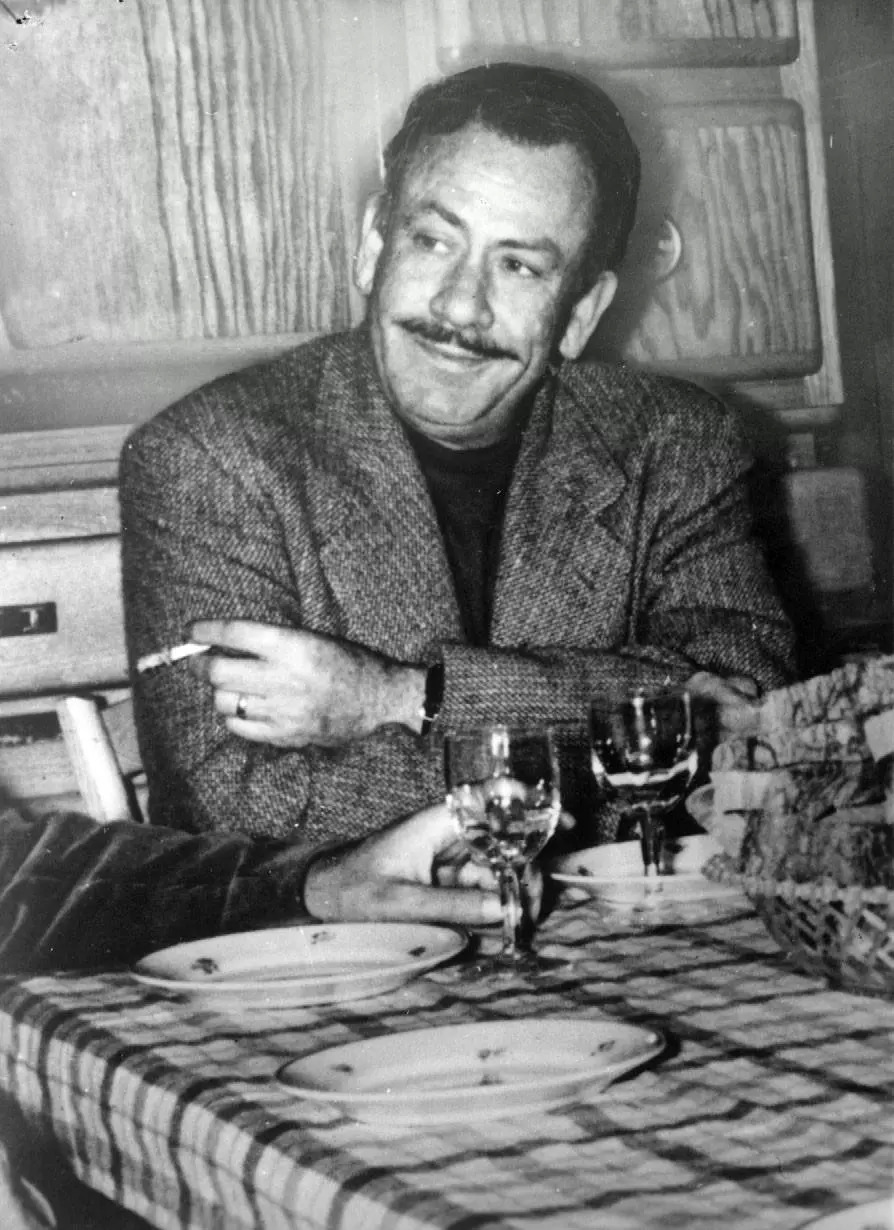

约翰·斯坦贝克

代表作品:《人鼠之间》《愤怒的葡萄》《伊甸之东》《月亮下去了》

荣誉:1940年普利策文学奖得主、1962年诺贝尔文学奖得主

电影作品:《怒海孤舟》《萨帕塔传》

与福克纳同年竞争诺贝尔文学奖的还有一位作家,可以说是他在好莱坞的难兄难弟——约翰·斯坦贝克,一个土生土长的加州作家,不愿继承家里的农业生意,在斯坦福上学时不得不努力打零工支持写作事业。二十年代当菲茨杰拉德、海明威闪耀文坛时,他还是一名默默无闻的小记者,太太在帮他编辑第一份小说手稿的时候,为那本小说取名《愤怒的葡萄》。曾有人评价斯坦贝克:(除了他)没人能把美国梦的阴暗面表达得更好,也没人能更真实地呈现美国的噩梦。

斯坦贝克几次离开大学去加州的农场赚钱,也因此积累了大量素材,才写出了后来的《愤怒的葡萄》

斯坦贝克的小说影视化进程非常顺利,《人鼠之间》很快被改编成音乐剧,在百老汇大热,电影版立刻上映,紧接着,《愤怒的葡萄》获得第14届奥斯卡金像奖7项提名并获得2项大奖,他的《薄饼坪》和《月亮下去了》也被迅速改编成电影上映。他个人也时常参与到自己小说的电影改编当中,编剧创作对他来讲,也许不那么难。

凭借改编《愤怒的葡萄》剧本获得奥斯卡提名的编剧农纳利·约翰逊,将斯坦贝克推荐给了正在为新片《怒海孤舟》寻找编剧的悬疑大师阿尔弗雷德·希区柯克。希区柯克的第一人选是海明威,却被拒绝。

对于与海明威文风相近的斯坦贝克,他很满意,不仅因为斯坦贝克热爱帆船运动,更因为他的新小说写的海洋世界与希区柯克想表达的十分契合。更重要的是,斯坦贝克彼时不缺钱,整个好莱坞仍然仰视着他,有足够的选择权。换做菲茨杰拉德或福克纳,也许会一口答应,但斯坦贝克开出许多条件:他要先回家试着写一写,如果有灵感就继续;另外,他要保留将电影故事出版成小说的权利。强势的希区柯克竟然异常配合,斯坦贝克反而是那个拒绝修改的编剧。他认为故事应该通过普通船员的视角讲述,采用闪回的形式,令故事更加迷雾重重。另外,斯坦贝克并未给予故事明确的阴谋和人物背景,他认为这样更加人文主义。

完成第一稿详细大纲后,斯坦贝克投入了自己的小说创作。希区柯克仍然是那个强势的导演,他修改了小说中自己不喜欢、而斯坦贝克拒绝修改的一切:反派是德国纳粹,整个故事是一个明确而完整的阴谋。看完粗剪后,斯坦贝克给经纪人发了一封电报:请告知20世纪福克斯,我创作的《怒海孤舟》剧本在制作过程中已然面目全非,对白和主旨都被完全改变,对我来说这部电影对美国目前战争影响很不利,我希望能把自己关于这部电影的所有署名拿掉。

1955年,改编自斯坦贝克小说《伊甸之东》上映,詹姆斯·迪恩横空出世,又迅速陨落。此后,斯坦贝克迎来了电视的时代,他为许多电视剧创作剧本,而他的《人鼠之间》《月亮下去了》等小说被一遍又一遍地翻拍。2017年,斯坦贝克去世近五十年后,他的继女仍然可以在法庭上打赢他的小说改编权的官司,赢得一千三百多万美金的补偿金。

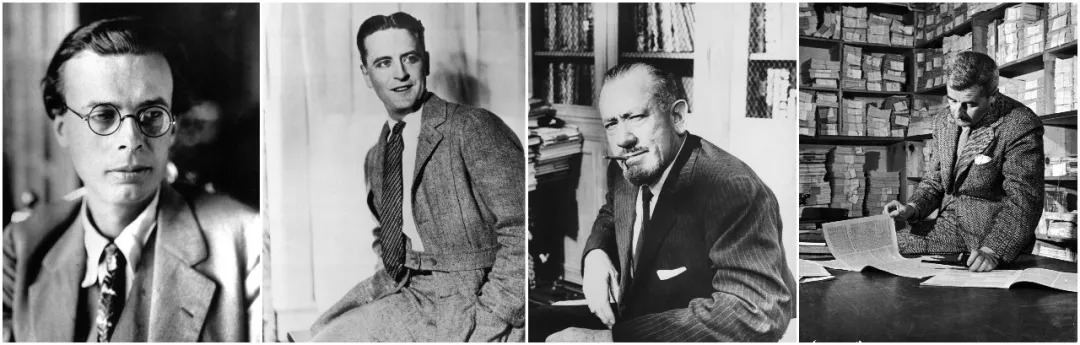

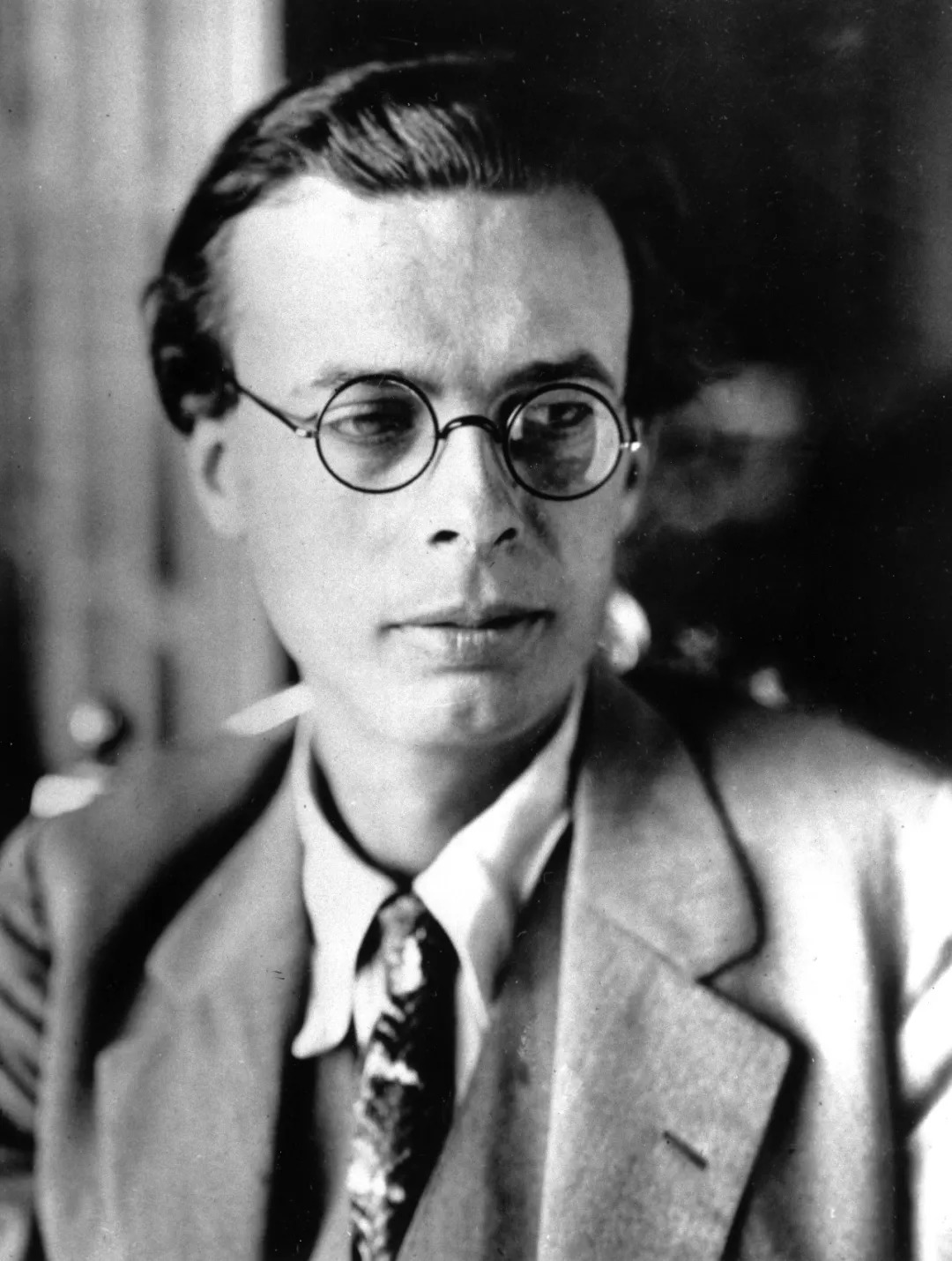

阿道司·赫胥黎

代表作品:《美丽新世界》《岛》

荣誉:1959年美国艺术与文学学院奖得主

电影作品:《简·爱》《傲慢与偏见》

很难想象,写出《美丽新世界》这样“反乌托邦三部曲”之一的文学作家在好莱坞的改编作品竟然是《简爱》和《傲慢与偏见》。

赫胥黎曾想成为一名物理学家,16岁时的一场大病几乎让他双目失明,也正是由于视力上的缺陷,他开始追求写作,并在1932年发表了震惊四座的《美丽新世界》。继承了英国传统小说家语言的讽刺风格,赫胥黎在书中描绘的看似完美却毫无人文和人性的工业世界令人绝望,他试图用这本小说告诉人们,比起压制,溺爱和愚昧化才是更危险的专制。

1937年,赫胥黎来到好莱坞,勇闯他的“美丽新世界”。开局并不顺利,参与创作剧本的《居里夫人》并未拿到署名。直到他签下了改编简·奥斯汀经典小说《傲慢与偏见》的合约,才拿到了《居里夫人》的稿费。

同其他作家不同,赫胥黎开始努力学习剧本创作,他认真研究了《傲慢与偏见》,认为必须重新架构整个故事,因为小说中的重要事件和转折大多以信件形式表现,并不适合用镜头表达。赫胥黎深厚的英国文学功底和他诙谐简洁的叙事风格,在强化了故事主线以后完美结合。赫胥黎这版《傲慢与偏见》基本奠定了后来许多版本的基本故事结构,而他的剧本被《好莱坞报道者》评价为“惊艳”。

二战的爆发让这位英国作家心情低落,心系本土战场的他郁郁寡欢,直到《乱世佳人》的制片人大卫·塞尔兹尼克向他投来了橄榄枝——这次,是改编夏洛蒂·勃朗特的小说《简·爱》。赫胥黎的好友奥逊·威尔斯因为《公民凯恩》票房上遭遇的滑铁卢让他不断接戏,也是他把赫胥黎推荐给塞尔兹尼克。赫胥黎的剧本重现原著风貌,获得了一片好评,这时,迪士尼找到了赫胥黎,希望他为《爱丽丝漫游仙境》创作剧本,写一部半真人半动画的奇幻电影。“这是赫胥黎第一部发自内心想要创作的剧本”,他的妻子在后来的采访中谈起。可惜由于种种原因,剧本搁浅,直到二战结束,迪士尼才重启《爱丽丝漫游仙境》,并且变成了一部纯粹的动画电影。

1961年,一场大火毁掉了当时赫胥黎为《爱丽丝漫游仙境》创作的所有素材,仅剩下14页大纲和31页剧本中依稀感受赫胥黎版本的故事:英国女王命牛津大学校长寻找《爱丽丝漫游仙境》的作者,而校长正烦恼于一个牧师想要转成图书管理员的请求。没想到,牧师可能就是《爱丽丝漫游仙境》的作者,而真实的“爱丽丝”,就在牧师的身边。

赫胥黎1963年去世,那是他定居好莱坞的第26个年头。

来源:电影杂志社

原标题:诺奖也征服不了的好莱坞

评论