作者:猫斯图

制图:孙绿 / 编辑:棉花

中世纪的穆斯林和现代穆斯林给人留下的印象大为不同。在伊斯兰教鼓励商业的宗教文化感召下,又占据了欧亚大陆岛的中心位置,中世纪的穆斯林商人曾经是印度洋上最能赚的人,将东西方世界通过他们的船只联系在了一起。

但很奇怪的是,穆斯林们并没有获取真正意义上的海洋霸权。尽管海商非常发达,他们的海军却经常吃败仗。在基督徒的频繁打击下,穆斯林世界的海上军事能力弱项尽显无疑。

这是怎么回事呢?

夹缝里的帝国

中世纪的欧洲,是一片为宗教气氛所笼罩的边缘大陆。所有的权力、文明和艺术,都围绕着逐渐腐败的教会而展开,民间的商业和文化则趋于地方化和保守。

欧洲其他地方先不管

梵蒂冈一定要修的富丽堂皇

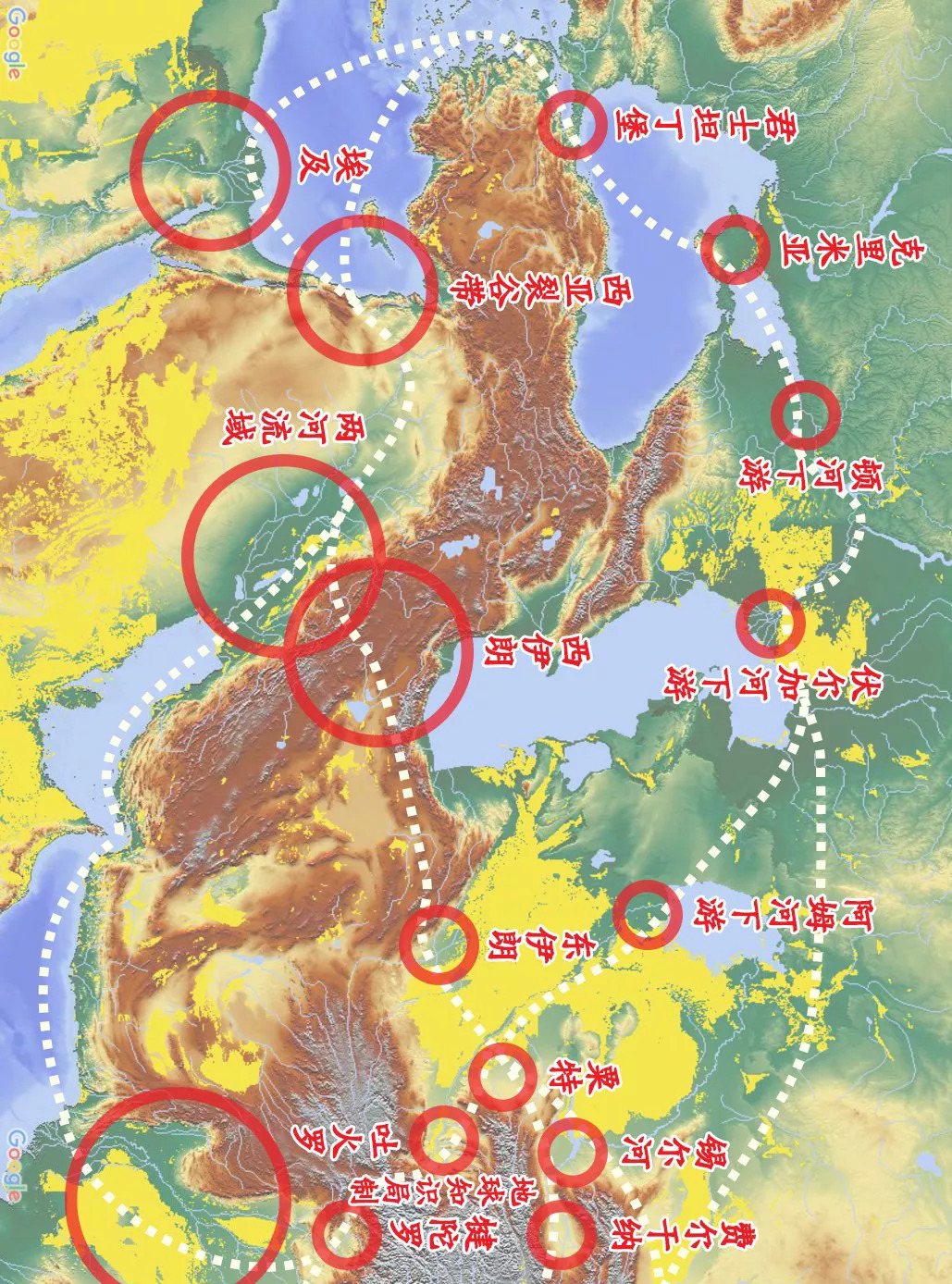

而在欧亚大陆的另一端,中国在此时进入了鼎盛的王朝时代。但中国强大的陆地属性,让西域陆上贸易更为盛行。一直到了在宋代西部边境失控之后,东南沿海兴起的海商重要性才超越陆上商路,

亚洲丝绸之路的前半段历史为陆上贸易所主宰

中国通过河西走廊通向广阔的西域

并从西域间接吸收中东和南亚的文明成果

而在两者交接之处,有一群海洋商人承担起了沟通欧亚东西两端的职责。他们驾船逡巡在印度洋上,将来自中国和印度的产品拿到欧洲卖出高价。这就是在中世纪占据了全球海洋商业主舞台的穆斯林商人。

无论从海上还是陆上

都无法绕开被称为中东的这个地方

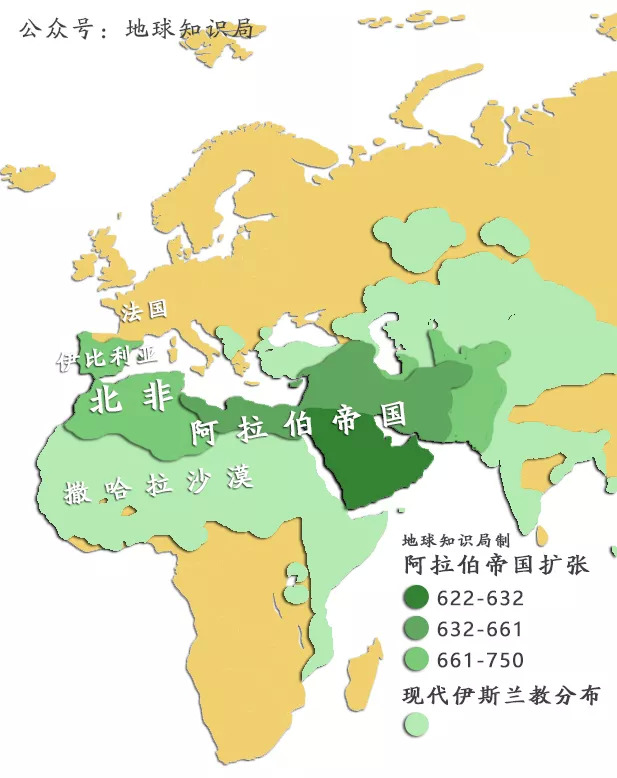

公元7世纪之初,占据了西南亚的两大王朝分别是拜占庭帝国和萨珊波斯。两个帝国的疆域分别向西和向东展开,尤其是萨珊王朝,控制着印度洋沿线的大量贸易航线。但是在两者的控制夹缝之中,也就是荒芜的阿拉伯半岛上,却崛起了一支新兴势力——阿拉伯帝国。

拜占庭与萨珊波斯战争不断

却没想到阿拉伯半岛沙漠部落的崛起

结果萨珊被灭,拜占庭被重创

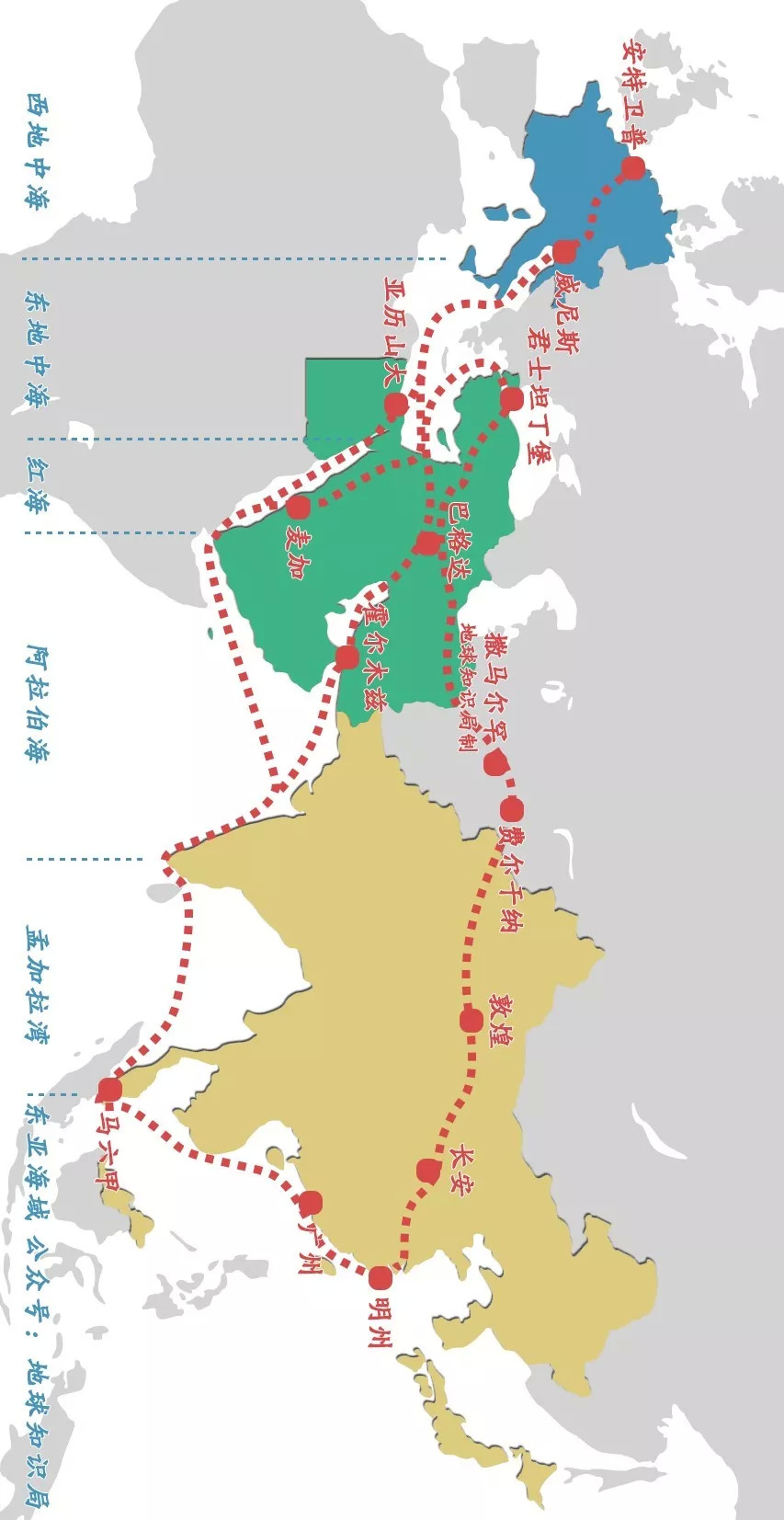

从7世纪中叶开始,阿拉伯人凭借伊斯兰教的强大组织能力和半岛沙漠居民的强悍战斗力,不断向外扩张,将自己的势力范围逐渐推进到了叙利亚、安纳托利亚、甚至高加索山麓和波斯湾,最东到达了今天的乌兹别克斯坦。

这是一个政教一起扩张的帝国

这些陆地地区,其实也就是陆上丝绸之路的主要路线。异族入侵逼迫原来的波斯商人们只能下水,尝试在凶恶的海面上开发新的贸易路线。但风雨飘摇的萨珊波斯在阿拉伯人的猛烈进攻下很快就崩溃了,波斯商人们改宗伊斯兰教,过去由他们掌握的海上贸易路线也就这样转交到了阿拉伯人手里。

而一度被波斯人视为蛮族的阿拉伯人,在控制了整个中西亚之后,却很快展现出了出色的商业天赋。

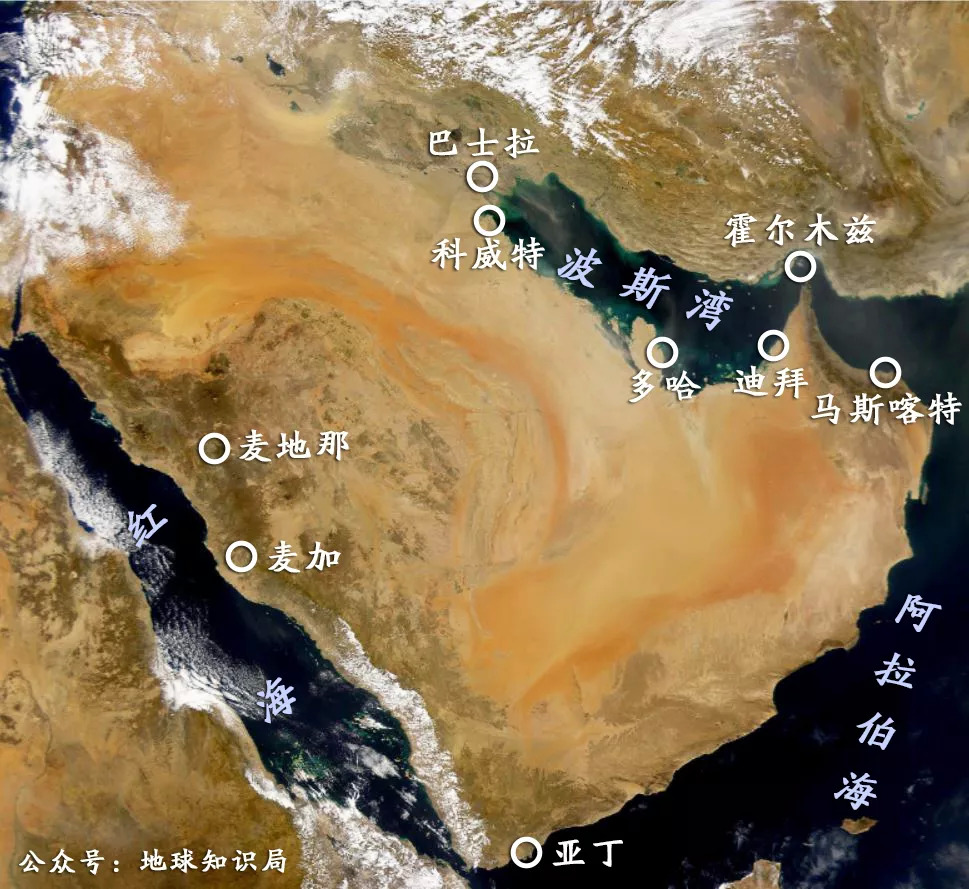

公元762年,阿拉伯帝国阿拔斯王朝定都巴格达。这是一座位于底格里斯河畔,距离幼发拉底河不过50公里的城市。从两河出发,航船可以顺流而下进入波斯湾,进而进入印度洋,与印度和中国的商人们进行交易。当时的阿拉伯学者兴奋地说道:“正是底格里斯河让我们与中国之间不存在任何障碍。海上的一切都能沿着底格里斯河到达巴格达。”

事实上今天伊拉克三大城市

都在底格里斯沿岸(巴士拉是阿拉伯河沿岸)

比起萨珊波斯的时代,阿拉伯帝国的庞大疆域也让这条航线上能够容纳的地区和商品门类变得更多,发挥了更大的作用。

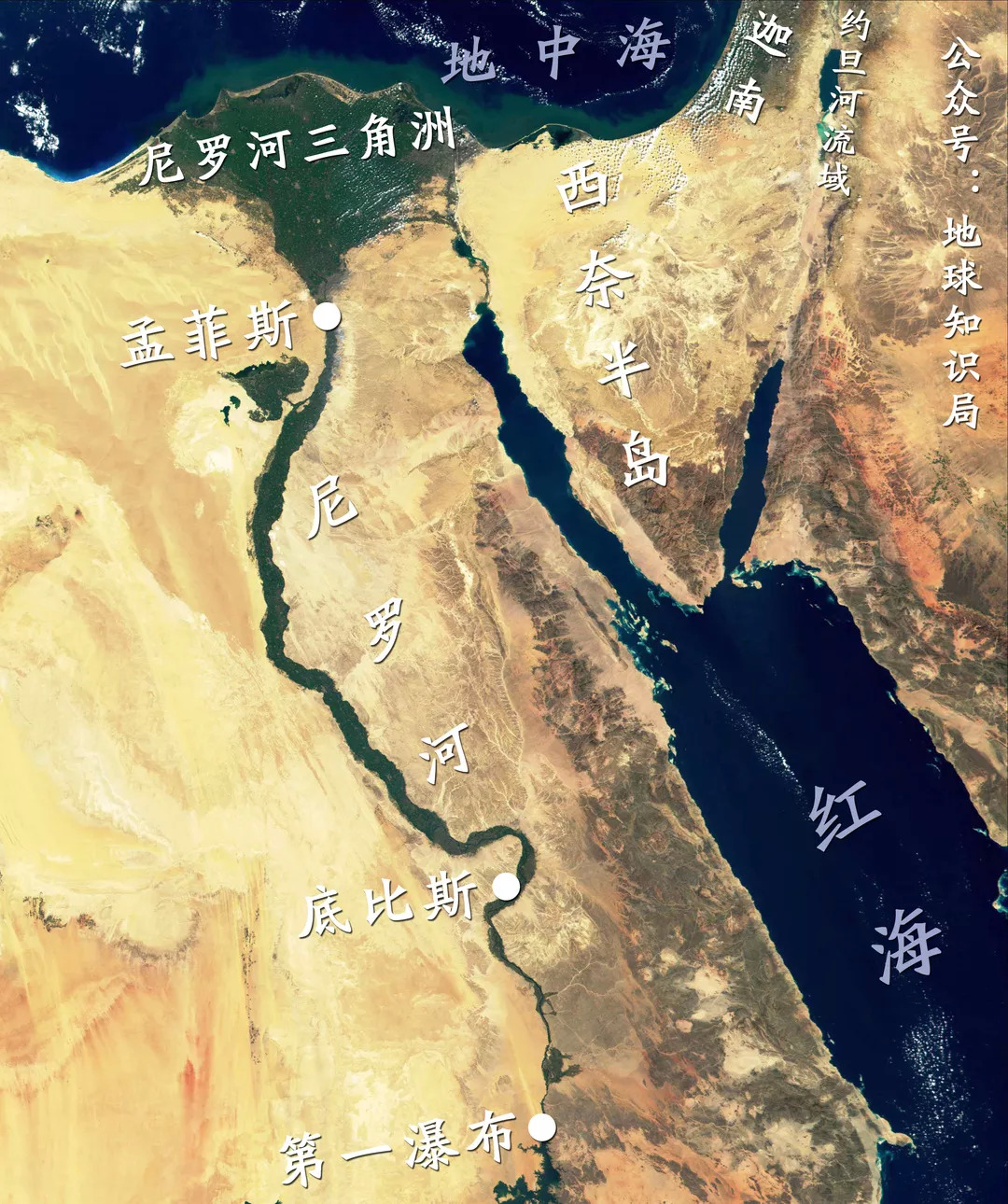

过去被认为没有价值的红海沿岸,由于埃及被征服为帝国的一部分也活跃了起来。吉达和亚丁这两个沉寂了数百年的港口被阿拉伯人激活。为朝觐麦加麦地那服务的谷物运输船忙碌地穿梭在这两座本来海运条件不太好的港口里,刺激了当地的经济发展。连东非,都有了机会用当地出产的玳瑁和象牙换取来自东方的瓷器。

如今的麦加、麦地那仍以宗教圣城为期生存之本

很难想象荒漠中能承载这样规模的人口和建设

庞大的阿拉伯帝国和阿拉伯商人们与波斯水手的合作,让伊斯兰世界的沙漠特征与海洋特征相融合。

商强军弱的悖论

巨量的海洋贸易往往需要强大的海军舰队保护,所以在后来的大航海时代中,诸如葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国等海洋大国往往都是以海洋贸易为先导,刺激了海军的成长,进而掀翻前一任海洋霸主的。

简直就是女王组合

但吊诡的是,控制了印度洋的阿拉伯人

和阿拉伯国家,海军表现都远不如海洋贸易来得瞩目。

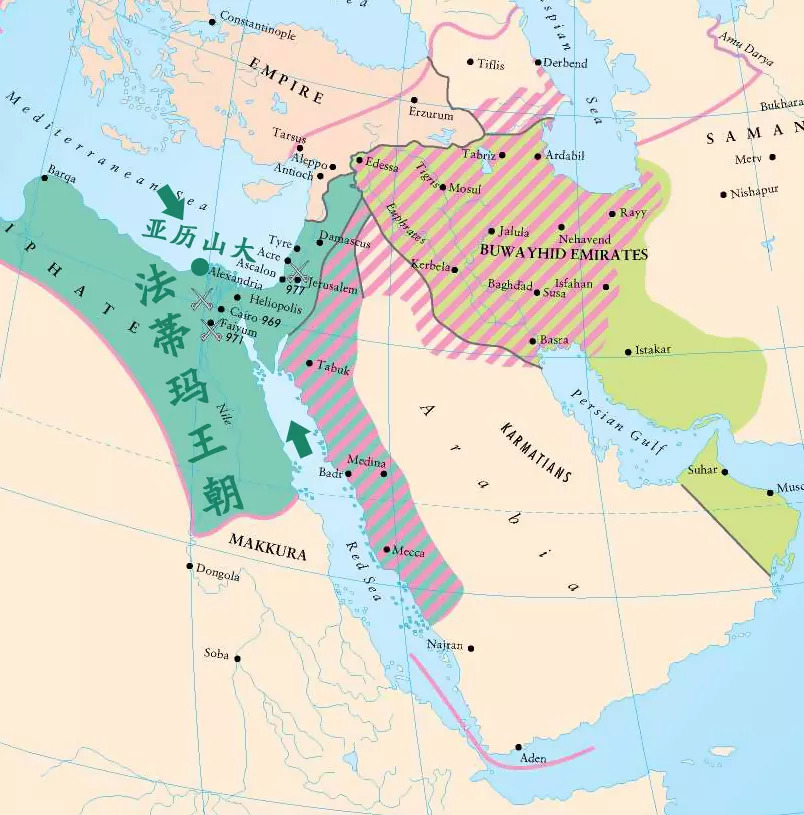

最先受到考验的是公元十世纪出现的法蒂玛王朝。这是一个起源于北非,后来定都开罗的伊斯兰国家,最核心的势力范围实际上是阿拉伯帝国的西半部分。而这里最重要的海洋贸易路线,就是红海沿岸和地中海东岸的贸易。因此法蒂玛王朝的海军,主要也就集中在红海和尼罗河口。

事实上是一个埃及王朝了

当天主教徒们应拜占庭帝国之邀,发动第一次十字军东征时,法蒂玛王朝的尼罗河舰队就首当其冲地面对着他们的压力。

内部严重分裂的伊斯兰世界

再也不能形成有效的贸易垄断

海军上更难以一致对外

由于当时欧洲各国互相角力,十字军东征又没有什么总指挥,进入地中海的基督徒舰队其实相当分散。来自拜占庭、西班牙、法国、意大利城邦甚至英国和北欧的舰队,零零星星地抵达地中海东岸。然而法蒂玛王朝的海军面对使用添油战术的基督徒,却完全无法将其击溃,眼睁睁看着骑士们上了岸。

王的姿势,毕竟异于常人

后来继承了伊斯兰世界荣耀的奥斯曼帝国也没有能够经受住海上来敌的考验。

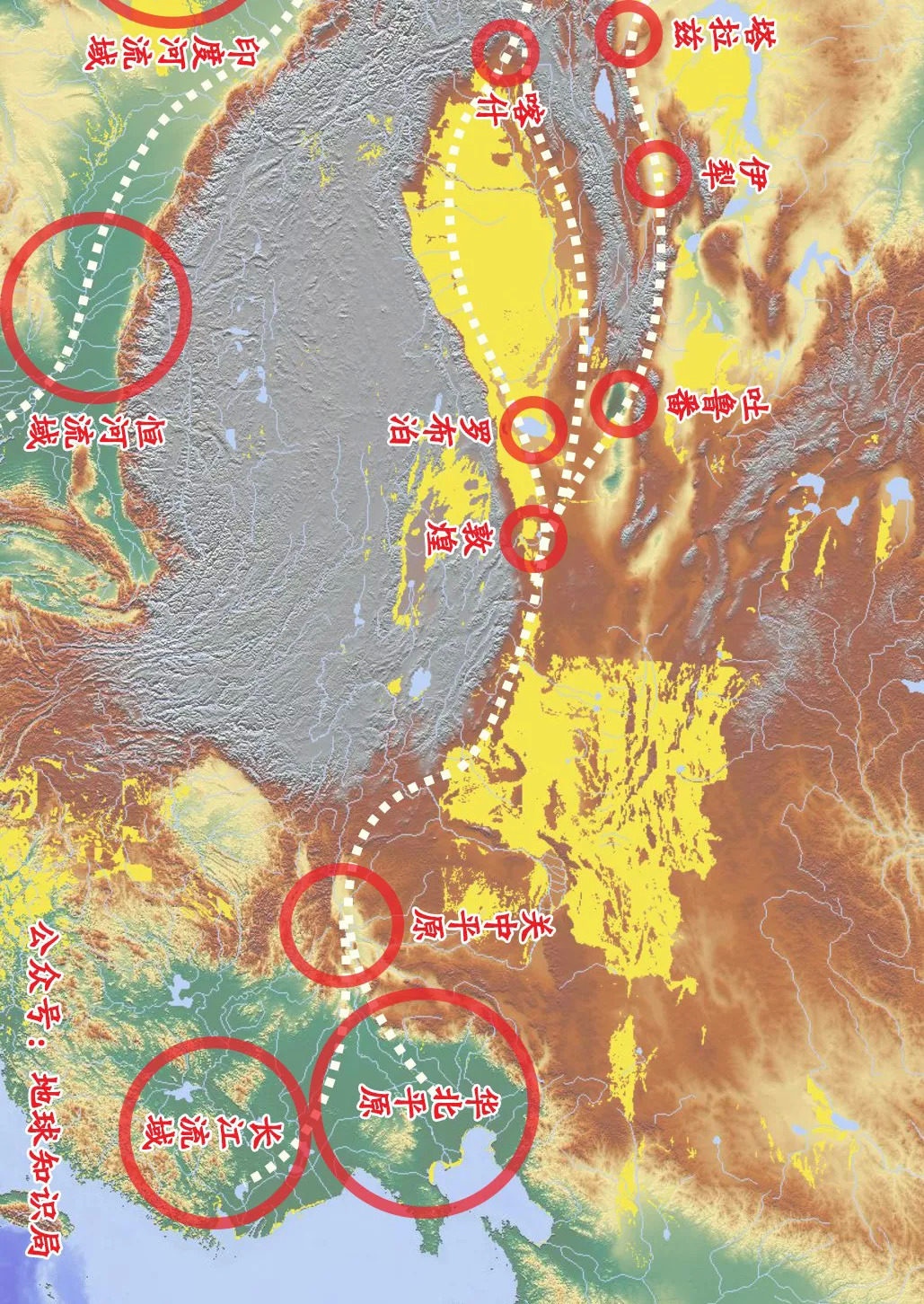

1570年,奥斯曼人包围了塞浦路斯的尼科西亚港。这里的主人威尼斯人则联合了西班牙人和教皇力图保住这个地中海上的重要港口。基督徒舰队一共拥有213艘舰船,奥斯曼人则动员了246艘,占据了数量上的优势。

只要塞浦路斯不是奥斯曼的

地中海就不可能是奥斯曼的

结果奥斯曼舰队几乎全军覆没,伤亡三万多人,被迫退出东地中海。最后他们是等待了西班牙哈布斯堡王朝的内部危机,才得以重返塞浦路斯建立海军基地。

等到了帝国晚期,海军上的疲软就更加明显了。

奥斯曼帝国和沙俄围绕黑海的通行权已经进行了数百年的斗争。这一矛盾在1853年到达了巅峰,双方又一次爆发了战争。俄国黑海舰队的一支小分队在锡诺普遭遇了一支规模比自己大的奥斯曼舰队,却几乎全歼了对方。

俄国扫荡整个黑海

其最终目的当然是拿下海峡区-伊斯坦布尔

奥斯曼为了保住首都,只得找英法做靠山

海军战斗力上的巨大差别逼得土耳其人只能找英法两国搬救兵。虽然英法合伙拔掉了俄国人在克里米亚建立的要塞,暂时保证了奥斯曼帝国的安全,却也给帝国最后的分崩离析埋下了糟糕的伏笔。

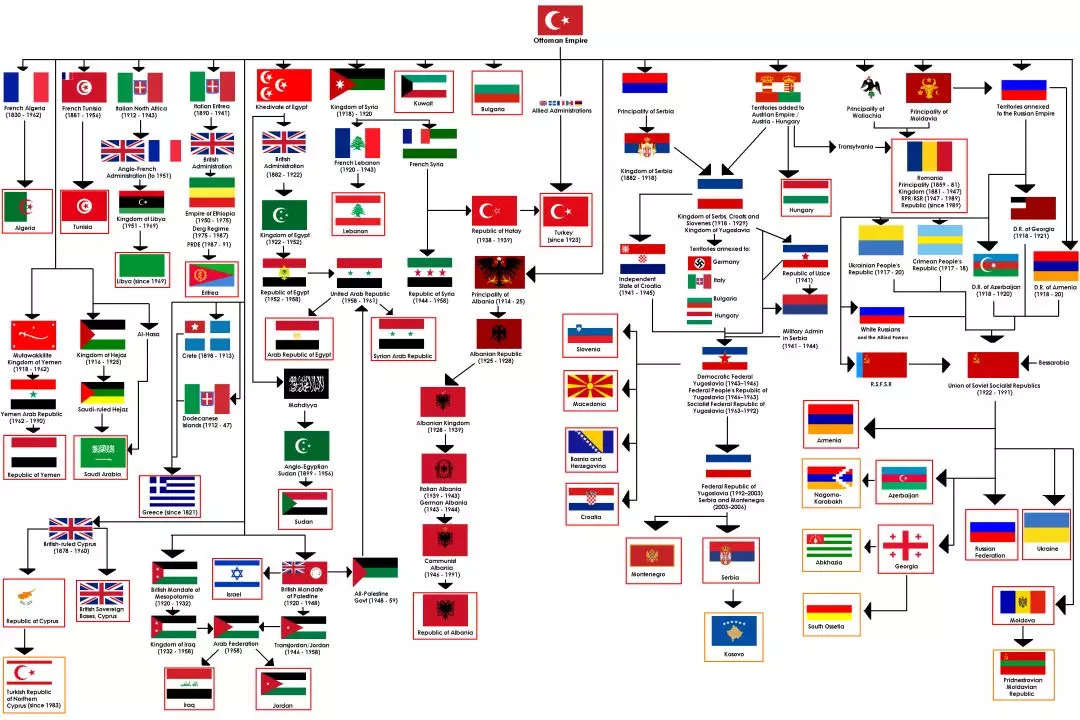

这之后的一百多年的中东

我们或许都可以视其为“后奥斯曼时代”

看来,伊斯兰国家在海上的战斗力的确远远逊于他们在海上做生意的天赋。

从陆地到海洋

其实伊斯兰国家在海军作战上的短板并不那么令人觉得奇怪。

伊斯兰教的兴起之地,是阿拉伯半岛上的荒漠和绿洲。由于绿洲的规模往往有限,很难凭借自己形成稳固而完整的经济系统,在各个绿洲之间通商是获取生活物资的必须条件。因此伊斯兰教是一个鼓励商业的宗教,连先知穆罕默德本人也是商人出身。

围绕阿拉伯半岛的一众“城邦”

作为半岛主体的沙漠

其实也是另一种海洋-沙漠之海

而在荒凉的阿拉伯半岛上,星散的绿洲之间是一望无际的沙漠,驼队往往需要经过漫长的跋涉才能抵达下一个聚落,中途毫无人烟可循。这一点其实和航海颇为相似,因此阿拉伯人和伊斯兰教的早期信徒们适应海上的漂泊并没有什么困难。

海上孤岛

但要是说到海上作战,思路就和他们熟悉的沙漠和草原陆地作战完全不一样了。

陆上作战讲究地利,地面上的障碍物能够成为士兵的屏障,从而利用远程武器组成无法逾越的防线。而且类似沙丘、树林、山坡这些遮蔽视线的物体,还能够成为伏兵、机动部队的藏身之所,便于达到侧面袭击、背后袭击等出其不意的战术效果。

但是在海上,海水对作战双方都是公平的,除了风向以外几乎没有什么影响战局的自然因素,在海上用舰队组织防线是没有意义的。而除非有浓密的雾气,否则隐藏部队也没有什么意义,双方总是能很快做到知己知彼。

你打我一炮,我打你一炮

而在之前说到的这些战斗中,穆斯林们的舰队总是试图采取防守型的战术,甚至试图分兵与对手作战。在一望无际的海面上,这些在陆上屡试不爽的战术是很难奏效的。相反试图登陆或者占领港口的敌军,就会顶着炮火往前冲击,反而达到了切断对手舰队的作用。

机智与勇敢的游戏

历史的惊人之处,往往就隐藏在这样的细节里。

虽然是一种陆地动物,但是随着人类文明的进步,海洋其实在人类历史上扮演着越来越重要的角色。海洋与文明、海洋与历史之间的联系,也在变得越来越清晰。

最近我们就发现了一本关于人类海洋史的好书——美国海洋史学者林肯·佩恩所著的《海洋与文明》。这是一本跨学科著述,通过对历史文献和考古证据的解读,再现了人类文明与海洋之间,剪不断理还乱的关系。

一般西方人撰写的海洋史书籍,都很容易从西方中心的视角展开,喜欢讨论地中海和大西洋的海洋史,而遗忘了亚洲人、非洲人对人类海洋发现的贡献。但这本书跳出了这个常见的框架,对东亚、南亚、中东、东非、北非的航海史都多有提及。刚才这篇文章里的历史事实部分,就来自这本书的不同章节。

过去只熟悉陆地的中国人,在全球化的浪潮中需要对海洋有更多的认识。海洋是一个无情的对手,也可以成为一个忠实的伙伴,正如作者在前言中引用的孔子名句所说:“四海之内皆兄弟也。”海同样应该成为中国人精神世界的一部分。

微信公众号:地球知识局

评论