文 | 何天平

如果要用一个词来定义60年的国剧史,恐怕没有比“现实”更恰切的描述。即便今天看来,我们的电视剧早已在普遍的消费性生产中生成了更多“无关痛痒”的面貌,但回望走过的一个甲子,似乎没有哪一种文化产品比电视剧能与社会生活产生更紧密的关联——我们喜爱电视剧、观看电视剧,是因为它有别于其他审美文本的亲近姿态,以及它对流变中的社会文化准确、及时的镜像,或悲或喜,都能直观再现。

60岁的中国电视剧,正面临着诸多转型升级问题。作为“现实主义回归年”,2018年的国剧市场想要去探讨的恰恰是一个最本质的命题:一直崇尚“现实”的电视剧,今天还“现实”吗?作为传统的“现实主义”,今天又该如何自处?

国剧的传统,始于“现实主义”

电视(连续)剧在世界范围内的发轫,明显地区别于其他影视文本。最早的电视剧形态,也被称作“肥皂剧”(soap opera)。其特点在于多以家庭和情感入题、连续播出,最初满足的是相当一部分家庭主妇的日常文化娱乐需求。虽然“肥皂剧”通常具有叙事上的假想性,但基本的文化面貌却并非脱离现实语境(甚至于深度倚赖于现实)——观众更愿意采取一种“文本式解决”(textual solution)的观看,剧中人物的遭遇与个体的现实生活体验被紧密关联到一起,人们进而通过移情的方式想象性地在剧情中“解决”自身的困境。这同样能够解释,为什么起初家庭女性主导下的收视群体为什么如此偏爱家庭伦理剧这一剧集类型。

在中国,这样的状况也是相似的。自1958年播出第一部电视剧《一口菜饼子》,“日常叙事”就被纳入到国剧构建自身影响力的关键元素中——虽然在最初的二十余年间,电视剧因为技术壁垒和媒介普及情况的制掣尚属一种“小众”文化产品。但这部着眼于现实题材和家庭伦理类型的作品,也为后续电视剧“国民传统”的养成供给了间接的养分。

60年中,中国电视剧从乏人问津到万人空巷,从“客厅”走向“小屏”,从反映生活到反哺生活,无论在产能、产量、收视规模等多个维度上都充分体现出电视剧无远弗届的影响力。而这一切,自然与其不断的“现实”养成息息相关。

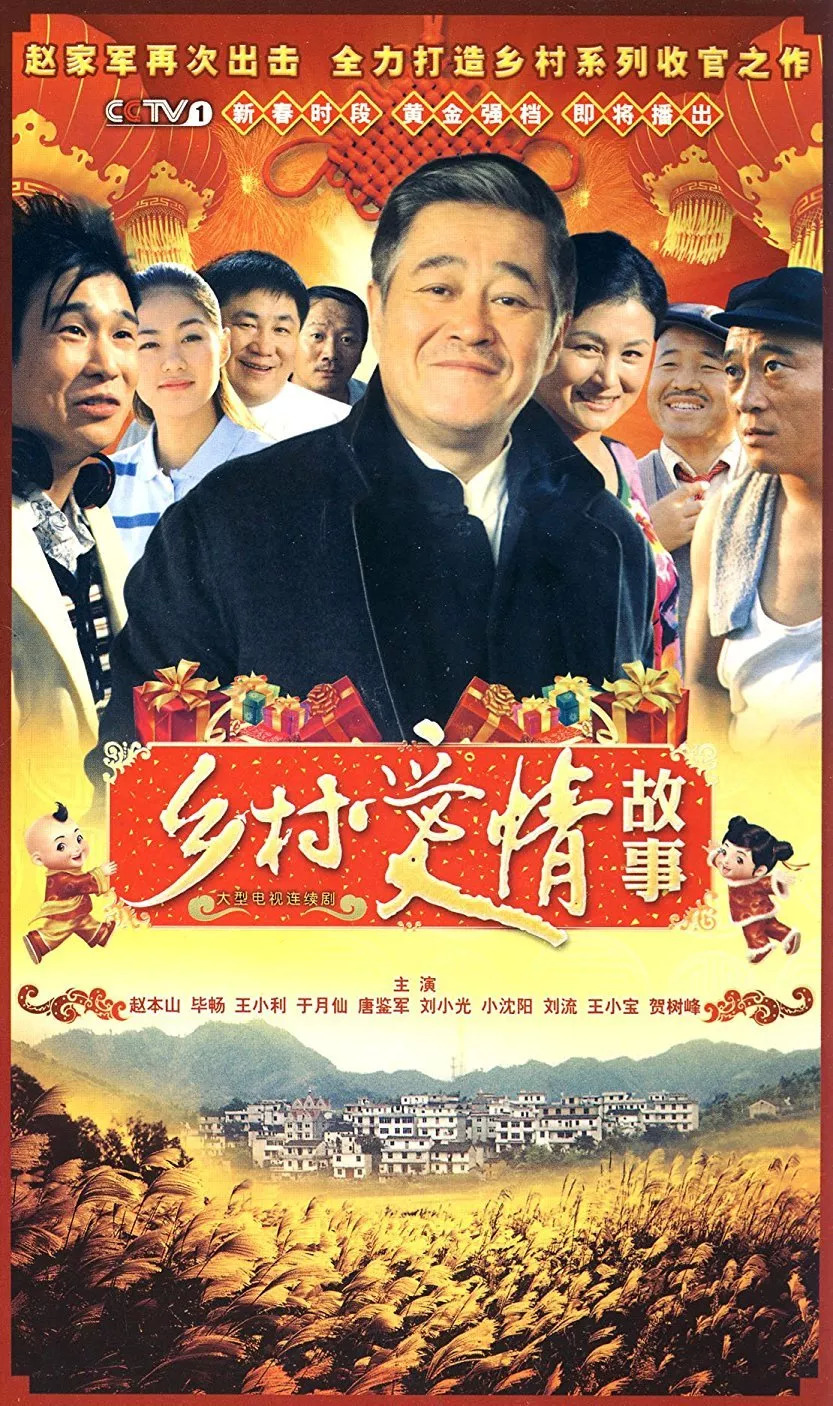

《一口菜饼子》除了能被视作中国家庭伦理剧的“鼻祖”外,也是中国农村题材剧的开端。虽然早期电视剧印迹着高度的意识形态色彩,宣传的意图之中包裹着对于“典型”的倍加推崇。但也正是从那一阶段的“政治电视”开始,中国电视剧学会了如何用大众喜闻乐见的方式输出它在不同社会阶段的文化价值。农村剧就是国剧历史上维持了相当长一段时间的热门题材,无论是特殊时期对于壮大生产力需要的回应,还是作为后来“伤痕”/“反思”电视剧的叙事土壤,又或是成为勃兴“改革”力量的现实语境,“农村”都是管窥中国社会变迁与发展的重要场域,讲述“农村”故事不仅贴合于更广泛的平民趣味,也缩影着中国底层社会的不断变迁——当然,这显然与今天仍旧火热的《乡村爱情故事》不再是一回事了。

在对农村图景的寻觅中,“改革开放”的话语也让电视剧文化的关切焦点把“城”纳入到与“乡”并置的视野之中。80年代最能反映这一变化,一批关注城市化进程(也包含工业改革)的作品,如80年代的《新闻启示录》等,都形成了不俗的社会效果。与此同时,对于个体身份意识的关照,也在这一场轰轰烈烈的文明“迭代”中得到了充分彰显。有如80年代末的《篱笆、女人和狗》《公关小姐》等探讨女性议题的电视剧曾引发广泛讨论,在“乡”与“城”的空间交融中定义出那个年代的准确的文化语境。

至此,中国电视剧在一系列的“现实”探索中觅得了自身的独立面貌。于是,在90年代的开端,一大批“锋芒毕露”的经典国剧作品让人记忆深刻。《渴望》《编辑部的故事》《北京人在纽约》《我爱我家》……都以不同的类型叙事侧重再现着彼时不断挑战“传统”与“经验”的文化思潮。那是一段不可重回的黄金时代,转型社会所面临的阵痛、单纯面向文艺创作的火热之姿、人们无处安放的喧哗与躁动,都造就了电视剧参与中国社会建构至关重要的身份:从反思到反映,从解构到重构,“现实主义”构成了它,也推动了它——直到今天,直面回应“现实”的都市剧、家庭剧依然是国剧市场中最为主流的一种类型创作。

也曾迷茫

需要承认的是,电视自诞生之初便以一种极具工业色彩的姿态自居。一方面,它为电视在文化传播中取得“庶民的胜利”夯实土壤,去讲述大多数人的故事、人们喜闻乐见的故事、能供以现实充分移情的故事……电视剧由此走向了千家万户;另一方面,以消费为终极目标的内容生产,也使得国剧逐步消解了有如八九十年代创作的那份纯粹与理想主义。尤其到了90年代后期,浸润在完全意义上的消费秩序和工业结构之中的中国电视剧,也陷入一种纠葛的焦灼状况之中。

这种焦灼状态,具体落实在了对于“现实主义”路径的摇摆不定。

积极的一面当然有。一批继续深耕“现实主义”的作品,仍然异常“决绝”地审视着社会生活的各个方面,题材方面也有了更大的开合度。例如,以稀松平常的笔调讲述市井生活的平民电视剧《贫嘴张大民的幸福生活》,“一地鸡毛”的闹剧生活里显露的是底层社会空间里关乎柴米油盐的无可奈何;赵宝刚和海岩的代表作之一《永不瞑目》,在暗黑系的公安剧叙事之下刺入着情感、伦理、社会秩序的命题,一语双关的“永不瞑目”俨然定义了一部不一样的主旋律现实题材作品。步入千禧年,这样的创作只增不减(当然,在产能大幅上扬的国剧市场中,这类作品的规模增长相对还是有限的)。包括《亮剑》《士兵突击》等在内的军旅题材剧,以《不要和陌生人说话》《中国式离婚》为代表的当代都市生活题材,相比过去都拥有了更多直面隐秘社会症候的勇气。当然,当代题材除了有刺痛感强烈的作品,也有如《奋斗》《媳妇的美好时代》这样的轻喜剧调性作品出现,未必很有“杀伤力”,但同样耐人寻味;除此之外,历史题材的勃兴,尤以帝王剧的规模化发展,也让观众看到“现实主义”的另一种可能。例如《康熙王朝》《汉武大帝》等用正史笔法隐喻当下社会的剧作,令电视剧被赋予了把握社会变迁过程更开阔的视野。

消极的一面也逐步暴露出来。一来是大众文化对电视剧创作的再形构。在一系列通俗流行色彩浓重的“新”国剧里,人们看到了电视剧在文化娱乐功能线索方面培育出的更多消费增长点。严肃叙事之外,各类戏说剧、通俗剧崭露头角:《还珠格格》里的浪漫乌托邦,《穿越时空的爱恋》里运用高概念剧作元素对历史进行的解构,又或者是《都是天使惹的祸》里偶像化的行业剧叙事等,这些释放出更多群众基础的流行作品未必在创作的品质成色上有所滑落,也在很大程度上源自时代造就,但客观上对此前国剧颇具精英色彩的文化内核有所消解。二来是电视剧作为文艺创作的多元发展需求逐步壮大,类型剧的概念在多条线索上得到延伸,新生代电视观众所“偏爱”的审美对象也有了更消费、更后现代的诠释。

在创作和市场的双向驱动下,21世纪的中国电视剧经历的是一个最好的时代,也是一个最差的时代——“好”在拥有了更多空间去理解和阐释社会;“坏”在文化和美学的标准也在一系列作品对“现实主义”的叛逃里底色不再分明。今天的电视剧已然是一种高度消费化的媒介,并不可能出现所谓的“文艺电视剧”:它始终是面向市场、面向大众的,能让大多数人共情才是创作的先决条件,但这并不意味着其作为文艺创作的标准失效了——至少,近些年的层出叠见的“悬浮剧”“注水剧”并不在我们对这个工业结构的宽容度之中。

当我们今天再谈“现实主义”

由是,站在国剧存续的关键节点上,再谈“现实主义”自然有着不言自明的重要意义。60年中,一代又一代人见证着中国电视剧从贫瘠走向丰满的面貌,也凝望着电视剧所构建出来的兼具真实性和假想性的影像中国。在这其中,一条一以贯之的线索从不曾缺席,也即,“现实主义”对国剧精神的支撑。

即便在国剧备受质疑的今天,这样的探索脚步虽轻却也从未停歇。有人说,今天的中国电视剧,虽然愈发呼唤“现实”,但对“现实”的读解反而愈发匮乏,仅仅停留在“对浅层现实生活委婉地旁敲侧击”。然而从另外一面来说,正是这个问题的释出,才让今天重新界定“现实主义”的意义更为明晰。

有几组关系是值得进一步厘清的:一是“现实主义”不等同于现实题材。其作为一种重要的观念和手法,其实普遍适用于各类剧集文本的创作。历史剧、年代剧、仙侠剧……都可以“现实主义”,它们讲述的虽然不是当代的故事,但个中显露的精神风貌却应当是能够来照拂当代的;二是“现实”不等同于“真实”,无论是创作者或者观众,都会思忖剧作“可信度”的问题。但“相信”并不意味着要把“真实”作为唯一的评判标准,偶像剧、戏说剧、架空剧、玄幻剧未必总是众矢之的,关键在于剧作能否借由多种多样的“写实”回馈给市场更丰盈的意义——现实生活远比电视剧“真实”,但电视剧的审美价值却永远不会对列于生活本身;三是鼓励回归“现实主义”创作不等同于扼杀创作的多元面貌。在已经百花齐放的国剧市场中,“现实主义”的意义生成恰恰需要的是更从容、坚定的步履——既然它是国剧最珍贵的组成,不论在哪一种创作中其实都可以找到自己的独特注脚。

我想,在越来越“快”的今天,真正的“现实主义”可能得是先让国剧“慢”下来。

评论