2月25日,@头条新闻 发微博“【中国小孩日本街头小便被阻止】香港《东方日报》报道,日本电视台近日拍到,一名中国大妈让孩子在东京银座某商店门外小便,大妈更强调自己用塑料袋装载尿液,并无不妥。记者上前阻止,指店外小便并不恰当,另有评论员称,很多日本人已不会到满是中国游客的地方游玩。”其实这则报道的焦点是日本媒体对“中国现象”的报道,但@头条新闻一加个前缀“香港《东方日报》报道”,便随即引起口水战。上网一搜索,发现诸如腾讯、网易、新浪和参考消息都以“港媒”抬头,无论在腾讯、网易、新浪、豆瓣都引起了不小的讨论。

事情发生在日本,但大家讨论更多的是“香港”。“我不知道日本公厕有多少,反正我知道香港公厕少之又少,你不买东西想用店里的厕所,门都没有,香港人总体素质是高,但是品德很差,在包容性上甚至不如大陆。”一位网友如此说,似乎说尽大多数国内人的心声。

如今,大家似乎对内地与香港的关系非常敏感,以致于大事小事都要讨论一番“香港人的心态”。从孔庆东“香港人是狗”的言论到蝗虫论,从14年4月闹得沸沸扬扬的“内地幼童当街便溺”到15年新年的抵制自由行运动,内地和香港难以找到平和期。言论两极:一方常说,没有内地,香港谈何发展;另一方说,香港的内地化是极大的危机。

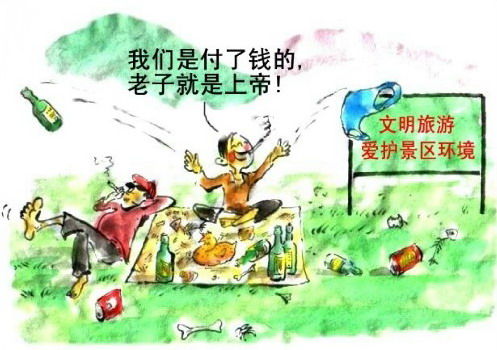

关于小孩当街小便的道德争论,大家也是各持己见。一方面,对孩子难以自禁的理解,对媒体报道方式的谴责;另一方面,承认“素质”问题的存在。当然,在此次事件中,大家也喜欢说“日本鬼子”、“民族精神”云云。

从此次问题看来,“小孩当街小便”的错对其实很容易判断。无论母亲采取怎样的措施,这都是关乎公共秩序的问题,既有秩序,则需遵守,更何况这是关于儿童隐私教育的关键。但大家为什么还是乐于争论?说到日本很好理解,民族自尊心的观念太根深蒂固;而说到香港与内地之争,除了自尊心,更有发展问题——到底中国发展了,还是赶不及香港?还是香港赶不及国内,于是拿素质说事?

没有一个标准的答案可以化解现在的矛盾。25日《环球时报》社论《香港自由行,人既别多又别少之难》所言很有道理,“香港继续需要自由行是不容置疑的,但抑制内地游客过快增长也确有必要,这两种需求是辩证统一的关系。把香港的社会问题都归咎于自由行是冲动和轻率的,如同内地互联网上有人呼吁‘抵制香港游’一样荒诞不经。”

现在,可行的解决方式恐怕没有,但毋庸置疑,最重要的是我们要放平心态,香港人或内地人,不是争论是非,而是共同寻求和睦与发展的道路。孰尊孰悲不重要,庆幸我们都传承同样的文化;而彼此的不同步,并不应该是我们互相贬低的理由,正因为不同,才能保持各自的活力。

对于内地人,有时候需要理解香港人的激进,不要受各类新闻媒体的“标题”与议程设置所迷惑,而忘记了问题的本质。香港“反水客”行动多是大学生,对于大学生,积极参与社会事务是必要的,但独立思考也是必须的。

评论