文 | 李道新 北京大学艺术学院影视学系系主任、教授、博士生导师

作为现实主义在当前的一种体现方式,参与性现实主义是社会参与理论与现实主义理论的有机结合,指一个国家或地区的文学艺术工作者,以现实主义的创作方法和精神导向,参与、介入或干预政治、经济、社会、文化或社区的公共事务,从而影响决策、修订法规、改变观念或达到针对相应问题的积极动员效果。

在欧、美、日以及韩国、印度等国家的电影体系中,参与性现实主义屡有出品,并时现佳作;特别是最近几年来,印度的《摔跤吧!爸爸》《超级巨星》和《起跑线》,以及韩国的《熔炉》《素媛》和《举报者》等影片,除了在本国产生轰动效应以外,也同样在中国社会引发较为普遍的关注和讨论。

值得注意的是,随着现实主义正在成为当下中国电影可贵的精神品格,国产电影的一部分出品,也在试图摆脱市场化和工业化进程中不可避免的产业喧嚣、资本骚动和价值游离,一步一步地走向这种紧扣社会与时代、怀抱责任与担当并充满现代公民意识的参与性现实主义,在一定程度上推动了中国社会的观念变革与整体发展,成为改革开放以来,特别是最近十多年来国产电影与中国社会相辅相成、互动共生的重要见证。这些正在走向参与性现实主义的电影作品,既是对中国电影现实主义传统的继承和发扬,又是在全球化与互联网时代中,就现实主义电影理论与实践所展开的新的尝试。

在这些影片中,《走路上学》(2009)、《旗》(2015)和《一个人的课堂》(2018)等提出的乡村教育问题,《三峡好人》(2006)、《农民工》(2008)和《到阜阳六百里》(2011)等提出的农民工问题,《光荣的愤怒》(2007)和《天注定》(2014)提出的现实黑暗和社会暴力问题,《亲爱的》(2014)和《失孤》(2015)等提出的被拐卖儿童问题,《告诉他们,我乘白鹤去了》(2012)和《家在水草丰茂的地方》(2014)等提出的环境与人的关系问题,《闯入者》(2015)、《无问西东》(2017)和《芳华》(2017)等提出的民族历史伤痛问题,《我不是潘金莲》(2016)提出的官场人情问题,《嘉年华》(2017)提出的少女遭遇性侵问题,《十八洞村》(2017)和《南哥》(2017)等提出的精准扶贫问题,以及《我是植物人》(2010)和《我不是药神》(2018)等提出的医疗医药问题,等等,均较具代表性,也大多获得较好的口碑,一部分还赢得了令人瞩目的票房业绩。

诚然,上述影片还存在着许多值得进一步思考和讨论的问题,但跟此前国产电影中的现实主义倾向相比,当下电影里的这种参与性现实主义,能够在中国电影颇为兴盛的商业大潮中,保持更加开放的公民意识,更加冷静的现实思考和更加严肃的批判姿态;也基本站在以人为本的立场上,更多地接到了地气,落到了实处,并尝试与更加年轻的观众对话,因而有望提升影片本身的审美水平和思想深度,引发更多的观众共鸣并产生更大的社会影响力。

当下中国电影界,尽管已有《战狼2》和《红海行动》等令人瞩目的新主流大片问世,但在金融资本的裹挟之下,因对票房和市场的严重趋附,也出现了一大批缺乏内涵、空虚苍白和急功近利的玄幻片、恐怖片、喜剧片和爱情片等商业类型,这些影片大多缺乏生活体验和真情实感,往往存在思想迷茫和价值扭曲;导致票房与品质、产业与文化的“双重失落”,这样的局面,显然无法满足广大观众日益提高的精神文化需求;而通过政策调整、舆论引导和相关批评,业界内外都在急切呼唤国产电影回归理性、重整格局。

也正是在这样的背景下,以许鞍华、冯小刚、陈可辛、贾樟柯、娄烨、李杨、曹保平、张猛、李睿珺等编剧和导演为代表的、坚守现实主义精神及其创作观念的电影创作者,依然秉持较为积极的社会参与,并试图站在以人为本的立场上,提出一系列亟待解决的社会问题,也使其创作的电影作品,最大限度地贴近自己熟悉的土地与人,进入大多数普通人的现实处境和情感世界,并努力与他们声息相通。正是通过他们的电影创作,参与性现实主义电影也正在获得更多的理解和支持。

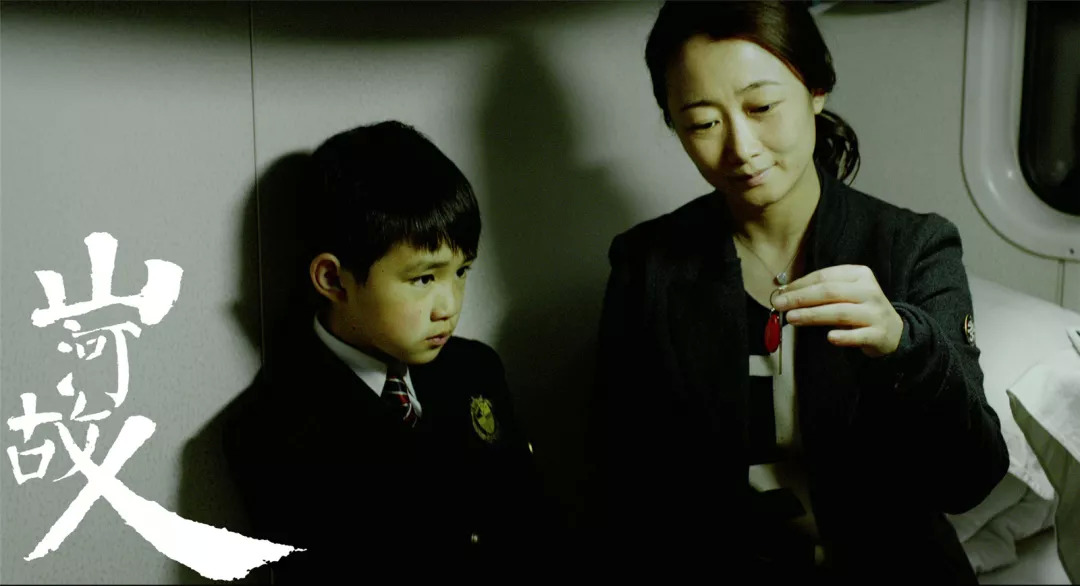

参与性现实主义电影能够薪火相传,也得益于越来越多有情怀而又不计成败的项目运作及其资本投入。尽管其中的一些作品,能够得到可观的市场回报,但毕竟大多数参与性现实主义影片,仍未走出票房失利的阴影。在谈到彭三源编导的影片《失孤》时,出品方负责人王中磊曾表示,投资方对这个项目不遗余力的支持,是建立在对“打拐”这件事的“社会责任心”上;电影不仅要有娱乐功能,更要有社会意义;每一个国家和民族都有自己独特的文化,需要有能客观反映人们真实生活的电影,出品公司也将继续坚持对现实主义题材的深耕,与更多的内容创作者一起持续用电影语言表达真情、思考电影的人文价值和社会意义。应该说,出品方能够站在如此高度阐释国产电影及其现实主义追求,无疑是令人欣慰的;《失孤》和《亲爱的》这两部影片,均源自真实的社会新闻,分别对“打拐”题材进行了风格不同但又深度参与的现实主义表达,更是给观众带来了非常丰富复杂的启迪和反思。

实际上,早在2015年举办的“中国电影新力量”论坛上,包括张冀、宁浩、徐峥、李睿珺等在内的一批年轻电影工作者,已经不约而同地表达了他们这一代人主动担责、积极参与而又充满现代意识的现实主义“电影观”。作为《中国合伙人》与《亲爱的》编剧,张冀意识到,至少在观众那里,“写实”仍然是进入一部电影的门槛,“现实主义创作方法”还是“最有效的”;徐峥也明确表示,寻找“现实”背后散发出来的人性光辉和爱的光辉,应该是“中国故事”的讲述方向;宁浩则将忠于“本土观众”、“本土文化”和“当下时代”总结为自己的拍片原则;李睿珺更是结合自己的创作,深有感触地表示,《老驴头》《告诉他们,我乘白鹤去了》《有一天》《家在水草丰茂的地方》都是现实主义题材,大部分故事来源于生活本身,是在他出生和成长的土地上拍摄的,讲述的是人与脚下那片实实在在的土地之间的关系,可以说是从这片土地里“长出来”,因而也是“有生命的”;对他来说,创作者认真生活,观察生活,然后体悟生活,再用电影的方式呈现生活,讲述生活;电影除了作为文化产品应该具有的娱乐属性之外,当然还需要对现实有所“承载”和“担当”。上述四部李睿珺导演的作品,正是从生活本身出发的富有生命力的现实主义影片,又都提出了老人、儿童、沙漠化和环境恶化等社会问题,显现出强烈的责任感和使命感。

《告诉他们,我乘白鹤去了》剧照

对来自生活本身独特感受的强调,以及对社会现实和人的命运的深切关注,也是贾樟柯一以贯之的诉求。作为一位受到意大利新现实主义代表人物德·西卡深刻影响,始终坚持现实主义电影创作并在海内外享有盛誉的电影导演,在较近一次有关“现实”和“电影”的讲座上,贾樟柯仍然表示,相对于网络,电影的魅力,就在于它能够把人的自然状态呈现出来;电影永远是一种线下的艺术,电影的中心焦点也一定是“人”;任何一个时代的电影创作,都是去“感受人”,去“感受生活”,这是什么样的大数据都取代不了的。在《天注定》《山河故人》和《江湖儿女》等最近几年导演的作品中,贾樟柯仍在以自己的独特方式,感受生活与人的自然状态,思考如何以现实主义的电影手段,介入变动不居的中国社会,探索人与人之间日渐疏离的生存困境。

对现实的思考和对生活的观察,以及对本土的真情和对人的关心,既是中国当下电影参与性现实主义的题中之义,也是电影观众对国产电影越来越明确和具体的期待。也正因为如此,当宁浩、徐峥共同监制,文牧野导演,韩家女、钟伟、文牧野根据真实事件改编的《我不是药神》出现在今年暑期档的时候,便因其直面医药领域并不合理的痛苦现实及其带来的社会问题,几乎是“未映先火”,上映19天累计票房已达29亿。影片敢于介入、不惧批判的现实主义成就,更是为大量观众及评论者所称道,也在舆论热议之时获得国家总理批示,要求有关部门加快落实抗癌药降价保供给等相关措施。

当下的中国电影,正在走向一种为本土观众渴盼、并能产生情感共鸣的参与性现实主义。尽管跟欧、美、日和韩国、印度等国家的相关电影比较,这种参与性现实主义,还在题材、样式及其反思批判和介入深度等方面,存在着一定的差距;在充分满足广大群众日益增长的精神文化需求方面,也还有很长的道路要走,但如果精心培植,予以善待,并假以时日,国产电影将会以更大更强的姿态,真正充满自信地出现在世界影坛。

评论