两年前,我下楼的时候看到正处于青春期的儿子在电视上看一段奇怪的YouTube视频。

“这是什么?”我问他。

他转过来,严肃地给我解释说:“这是加拿大多伦多大学一位心理学教授,他正在谈论加拿大法律。”

“啊?”我有些惊讶,但他已经转过身去,目光重新回到了屏幕上。

这天晚上,儿子想试着给我解释这件事,但它在我耳边不过是嗡嗡作响的杂音,我一直想把话题引向更有趣的东西。我发现他的许多朋友都看了这个视频,而且相互讨论。在民主党的根据地洛杉矶,这些在自由主义家庭长大的青少年身上背负了许多期望,有一系列社会责任需要他们承担。

这些年轻人从高中毕业,然后进入了大学,他们所接触的都是受到监管的政治话语,这在美国校园里是主流。他们没有打破惯例、制造纠纷,也不会和那些因为文化剽窃和暴力言论而大发雷霆的学生起正面冲突。这些大学生的论文是在宿舍里完成的,他们的客场比赛有巴士保护,而当他们日常锻炼的时候,耳机里出现了越来越多的博客和讲座,主角都是同一个人——乔丹·彼得森。

这些年轻人都把选票给了希拉里,得知特朗普赢了大选,他们给家里打电话的时候的世界观都震碎了;他们还同时关注了神经科学家兼哲学家山姆·哈里斯(Sam Harris)、政治评论员戴夫·鲁宾(Dave Rubin)和乔·罗根(Joe Rogan)的博客,这些讲座和访谈的主题往往晦涩偏门,而且内容冗长,可能在他们生活的这个时代,只有在这些节目中才能听到那些苟延残喘的反对身份认同政治的言论。

这听起来不过是小事一桩,但并不是。把身份政治撇在一边的话,也许我们讨论各种议题——宗教、哲学、历史、神话的方式就截然不同了。人们可以与思想直接交流,而不是接触意识形态消化过的东西。美国的年轻人在那些正式教育提供者的眼皮底下,另外选修了一些“并行课程”,虽然他们自己可能并没有察觉。

这些知识的传播都是悄然发生的——信号从卫星传导下来,注入他们的耳机里,而不是在校园的“言论自由角”公开交流,所以无法被监控,不能及时叫停,也找不到合适的部门去报告反映。就像上世纪六十年代,孩子们受到激进主义的影响参与合唱团,而他们的父母还浑然不知。今天的情况并不仅仅发生在大学生之间,至少从长远来看,它的影响范围要广泛得多。

在整个美国,这类博客拥有形形色色的听众。乔·罗根自成一派的脱口秀对嘉宾和主题的选择都不拘一格,节目中而且还时常扯到彼得森的理论,有时是罗根自己提到的,有时候是那些和他并没多大关系的嘉宾点到的。罗根的博客每周都有几百万的下载量,而当这一切发生的时候,几乎是风卷残云,完全超出了传统的文化守护者可以理解的范围。当左派缓过神来明白当下的形势,他们能做的不过是杯水车薪。

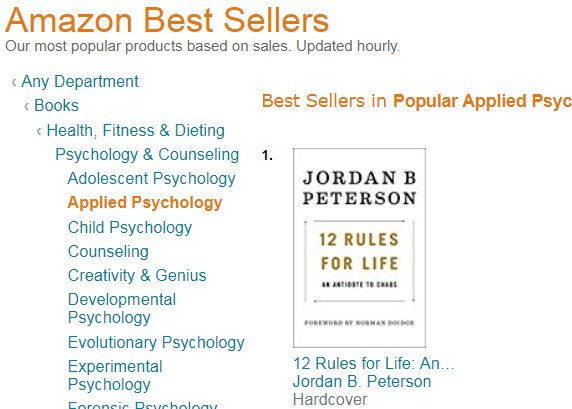

去年彼得森的《人生的12条法则》(12 Rules for Life)登上了全球图书畅销榜,给左派敲响了警钟,在这些人眼中,书籍是文化的掌舵人。这本书成为了恶意描述和社论的角斗场,但在意识形态方面,批评家却无处下手,因为这部作品的定义就是与政治无关的自助书,它更直白,也比其他书更管用,在这一点上,彼得森又打了一场商业胜仗。这本书以上的所有特质都让批评家犯愁,支持彼得森的人会说,不管是从何种角度来看,“这都是常识啊!”而这本书潜藏的观点就是:“他们犯得着和常识过不去吗?”

批评家知道这是本畅销书,但并不明白为什么它的触角能伸这么远,影响能有这么大,因为像他们那类人是不会读这本书的,而且这本书一开始并没有出现在《纽约时报》的好书名单上,因为它是在加拿大首度出版的。然而在亚马逊上,它却常常雄踞非虚构小说畅销榜,更重要的是,《人生的12条法则》的有声书版本一直是爆款。彼得森的博客、视频节目的观众群体基本都是那些生活被塞满的人——他们忙着叠衣服、开着物流大卡车在长途运输路途中奔波、从办公室的小隔间回家,在车流中消耗时光、锻炼身体,而这本书恰好将那些他们一直深埋在心中,从没表达出来的情绪化为了文字,娓娓道来。

一本畅销自助书籍的作者竟然没有没有出现在几大经典晨间节目中,《今日秀》、《早安美国》和CBS的《今晨》(This Morning)都没有彼得森的踪影,而在这些节目中,自助话题可以说是大头。电视台的节目制作人已经尽了义务,而彼得森依然没有来到他们的演播室,和其他时尚生活方面的名人一起坐下,进行几分钟的采访,聊聊对人们的个人生活进行简单干预所产生的积极心理影响。没有电视节目的辅佐,彼得森的书按理说应该不会持续发酵,但在那个时候,这位作者参与了“传统”的售书活动,和传统的签售会不同,他的观众既有现场的2500多名书迷,还有线上好几百万的博客和视频观众(皮特森在YouTube个人频道上的视频收看总量有好几千万次)。这本书似乎并不需要《今日秀》这样的节目给它背书。

很显然,左派的迫切需求就是缩减他的影响力。彼得森与和他相似的那些“知识分子暗网”(intellectual dark web)的同僚正在给身份政治注入一剂毒药,左派的当务之急,就是往他身上贴一些能令他身败名裂的观点和言论,比如说,他支持所谓的“强制执行的一夫一妻制”(enforced monogamy),这是一种人类学概念,指的是特定文化中存在的一种社会压力,迫使人们进入婚姻。在《纽约时报》的一次采访中他引入了这个概念,从此便引发一场不可收拾的论战。左派还有个不大准确的认识,认为彼得森拒绝用符合其性别的人称代词来指代跨性别者,然而彼得森真正无法接受的,是遵守那些强迫人们使用何种代词、表达何种言论的法律。

不喜欢乔丹·彼得森的个别读者能为自己找到一千个理由:他的理论植根于老掉牙的荣格学派,不是你的菜;皮特森是一个严肃认真的人,你觉得他很无趣;你对身份认同政治不感兴趣,对反对的声音也不怎么感冒……你可以找到很多合理正当的理由,不同意他在许多问题上的观点。但左派对他如此憎恨,仿佛失去了理智,想要把他彻底铲除。到底为什么左派如此讨厌彼得森呢?

这是因为,虽然照目前来说,左派在文化和艺术领域依然保持着上升势头,实际上已经要走向衰落了,其地位岌岌可危。左派害怕的不是乔丹·彼得森这个人,而是他的理论和观点,这些思想和任何一种形式的身份政治都格格不入。《国家》(The Nation)的编辑们选取了一篇文笔平平但语言风格十分具有黑人英语范儿的诗歌,发表在杂志上。他们的初衷并不坏,却发现这首诗中有好几处都无意中越过了雷池。于是这些这些编辑(其中一位还是哈佛大学英语系的正教授)便联名写了一封致歉信,祈求批评家的原谅,这封信的字里行间都透着陈腐的思想和对职业生涯的焦虑。写这首诗的作者也发布了一篇声明,这份公文可以说是道歉信,或者是绝地求生的最后祈祷(就像美式橄榄球里的超远距离长传一样,几乎是不可能完成的人物),又像是自杀前留下的遗书。最后这件事在法律的裁决下被定性为一件令人遗憾但情节不严重的意外,只是我们通往更伟大的正义道路上的小插曲。然而在这过程中,有些东西正在死去。

《纽约时报》发行人小亚瑟·舒尔茨伯格发布了一篇严肃的声明,详细介绍了他7月20日在白宫与特朗普会面的情形,称这此会面主要是告诉总统,他“令人深感不安的反媒体言论”令人担忧。三天后,《纽约时报》就宣布新聘请一名写手,她立即被爆出曾在Tweeter上发表憎恶白人、讨厌共和党人、警察和现任总统,反对“阻止女性进入写作和新闻行业”的言论,不过这位新员工依然将稳坐编委位置,为《纽约时报》的舆论导向掌舵,塑造其在世界面前呈现的形象。即便是为身份认同政治站台的桂冠诗人巴拉克·奥巴马,都改弦易张,在南非纪念曼德拉诞辰100周年的演讲上对支持自己、支持政治正确的人发出了这样的信号:现在他们可以将真实想法公之于众了——如果说在一种文化中,只要一个人是个白人,那么他就“不能挺直腰板好好说话”,那么这种文化就走到死胡同了。如果人们连这样的紧急呼救信号都置之不理的话,那么末日的钟声就要敲响。

在这民主自由时代临终哀鸣的环境下,催生了一批思想家,彼得森就是他们之中的排头兵,为一大批急需理解世界的人提供了另一种看待世界的方式。他的追随者数量庞大,而且正在变得越来越多元化,不过这些人中有很大一部分都是白人男子。左派想当然地论断称他们是吞下了红色药丸(黑客帝国梗)、了解了真相的反抗军,但事实恰恰与之相反。右派和左派一样,都十分狂热地推崇身份认同政治,正如最近极右翼网站“逆流”(Counter-Current)上发表的一篇论文所说的那样:“乔丹·皮特森拒绝了身份认同政治,却纵容了白人种族文化灭绝。”

如果你认为是对身份认同政治的反对,导致了《国家》上那首诗歌的引爆,决定了《纽约时报》新聘编辑的人选,也让奥巴马发表这种令人失望的言论,但却和唐纳德·特朗普进入白宫一点关系都没有,你怕是在做梦吧。另外,如果你觉得世界上会否认这种荒唐事的只有共和党人,那你一定被蛊惑了。在整个美国,许多人既讨厌现任的政府,同时也排斥主宰了整个文化领域的那些越来越荒唐的关于身份政治的言论。这些人需要的不是意识形态,而是实打实的思想。他们中的大部分人都已经懂得明辨是非,而且做得越来越好了。然而,民主党却痛斥他们是自讨苦吃,共和党人则理所当然地认为他们不过是愚民。

那么也许彼得森新书中最危险的“常识”在一开头就已经呈现了。他给每一个有意对抗权威旧势力的人教授了一条锦囊妙计:“挺起腰板”是第一要义,“双肩往后伸展,挺起胸膛。”

本文作者Caitlin Flanagan是《大西洋月刊》的特约编辑,著有《少女园地》(Girl Land)和《让所有那些全部见鬼去吧》(To Hell With All That)。

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:大西洋月刊

评论