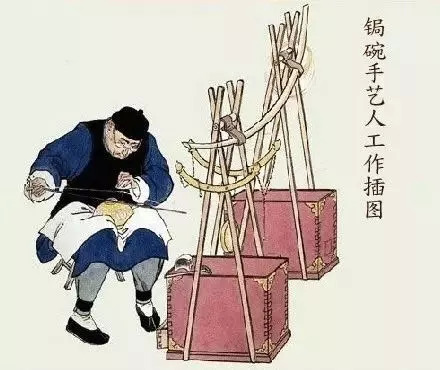

“锔盆、锔碗、锔大缸……”,小时候每当听到这种声音响起,就知道家里破损的锅碗瓢盆有救了,锔匠师傅挑着担子干活来了。

锔匠又称锔瓷匠,是中国传统民间手工艺人,锔匠是以金刚石为钻头的杆钻打孔,再嵌入锔钉把裂缝收紧,就能使破损的瓷器修复完好,使其重新焕彩。由此锔瓷手艺又称“锔艺”,俗语“没有金刚钻,就别揽那瓷器活”便是说的这门手艺。

锔艺在中国有着悠久的历史,锔匠的身影曾在张择端的《清明上河图》中出现。这门手艺从宋、元、明、清、民国到新中国,跨越千年,影响了无数代中国人的生活。

不过现代锔匠陈大雷表示,锔艺出现的历史远远早于宋代:“河姆渡遗址出现过一款陶罐,在陶罐的边缘有一排小孔,是用树皮、兽皮等穿起来的,这是最早的锔。”

今年四十岁的陈大雷是山东青岛人,出生于锔艺世家,传到他这里已经是第五代。第一代传承人陈永贵曾于清乾隆年间在宫廷从事修缮工作,为达官贵人修缮把玩器物,练就一身好手艺,陈氏锔艺自此代代相传,世世为生。

陈大雷是北方人,但言谈举止间带着南方人的温润,这跟他常年从事锔艺相关。面对各种残破景象,以温柔之心待之,以精湛工艺补之。

他常说的一句话就是:“做我们这一行最重要的,就是要有德,有德锔遍天下,无德寸步难行。”

锔艺的德,体现在两个方面。陈大雷说:“一是锔钉,以前修补锔钉,大的两分钱,小的一分钱,基本都是这个价格。所以锔匠就从钉子看德行,能用一个钉解决的,没必要用两个钉;二是信用,以前锔匠修补完瓷器,都会找雇主要一碗水倒入修补好的瓷器中,然后收拾工具,几分钟后端起来不漏水就可以走了,这相当于当面验收。”

锔艺修补的过程,从来都不是一路顺畅的。有时候是人与瓷器的较量,有时候是与自己的一种较量。每一道工序的反反复复,每一次时间的重重叠叠,时间在工艺的制作中渐渐流失,却依旧较着劲,把破损变成完整,把不完美变得完美。

锔艺步骤

一、找碴

将瓷器所有的碎碴放在桌面上,把每一个断截面上的垃圾、灰尘用毛刷清理干净。如果清理不干净,就不能严丝合缝地对接。

二、捧瓷

将瓷器的瓷片对起来,先对大的再对小的,先对锐角再对钝角。然后拿小锤轻轻敲打一下,使其严丝合缝,然后再用线扎禁,使绳子形成米字型。接下来,就是在断截面的裂缝上划线,根据结构纹饰,定位、点记,开始做锔钉。

三、做锔钉

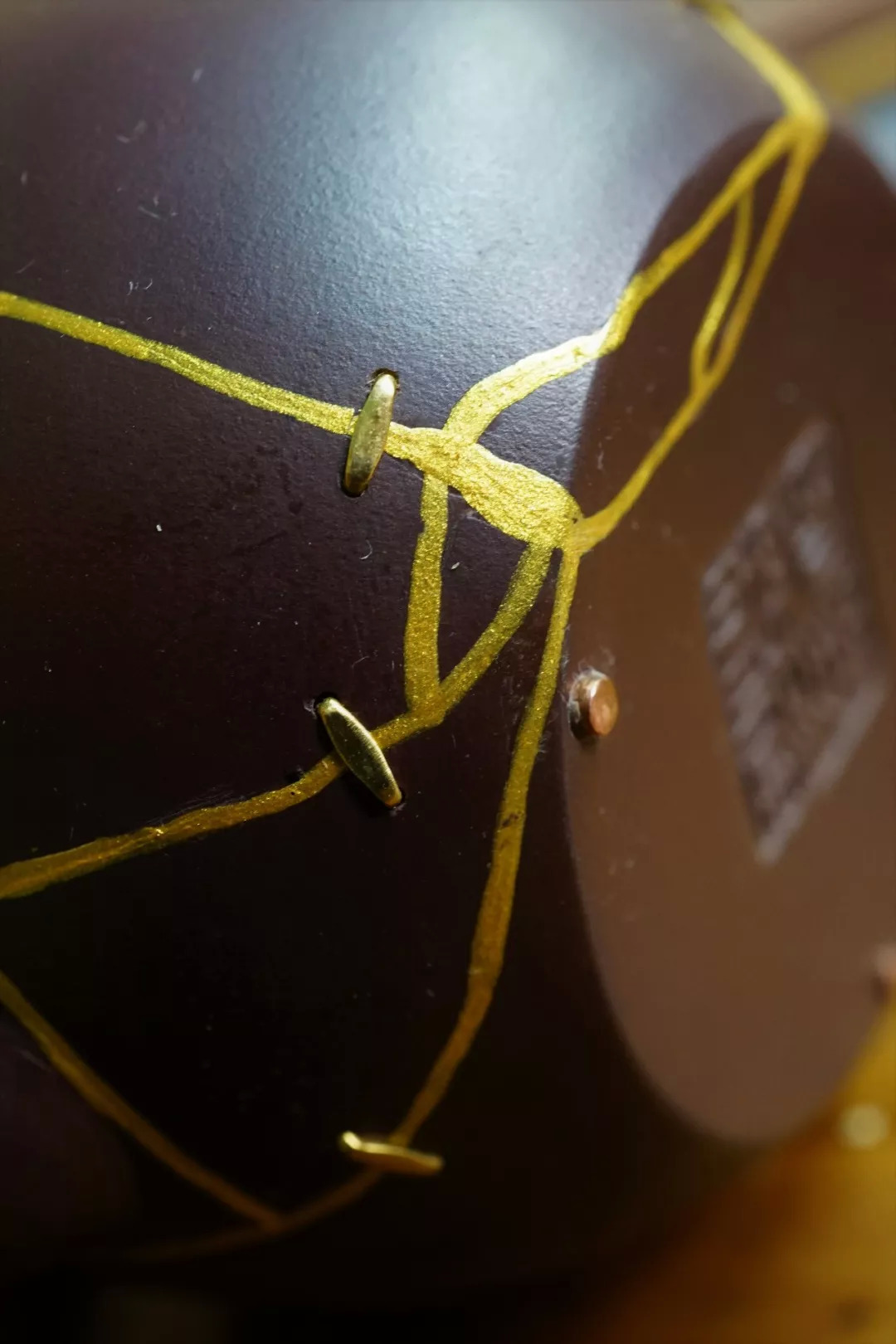

锔钉的制作体现了锔艺人的手艺水平,也决定了锔补器物的使用寿命。锔钉分为金钉、银钉、花钉等种类。根据器物的不同,锔艺人需要制作不同的锔钉。

“锔钉的钉爪,不能过长,也不能过短。长了没有抓力,短了勾不住瓷片。这个没有一个具体的数据,完全靠锔匠的手感和眼睛。熟练的老锔匠,光看锔眼打出的那个沫,就能知道深度。我做了这么多年锔艺,也是近几年才掌握这门技艺。”

四、打孔

打孔是锔艺中非常关键的一步,薄薄的瓷器,只有毫厘之差,锔透了就算输。这时候,是考验锔艺人用金刚钻做瓷器活的关键阶段,需要心如止水,心细如发,心物合一。

“打孔要拿得稳,对的准,不能打穿。再打孔之前,先用手去摸一下瓷片的厚薄。如果一捏三个毫米以上,锔钉打两个毫米就够了,剩下一个毫米不要打透。”

五、镶锔钉

镶锔钉最主要的就是镶平,从锔钉的两边往内敲。

“比如三个毫米以上,锔钉打两个毫米就够了,锔钉的钉爪,打到一个半毫米就够。如果打多了,会把剩下没透的一毫米给顶出去了,就把瓷器顶碎了。”

以前,锔艺分为两大类:常活、行活。

常活是以民间生活用品为主的锔活,工具和手艺都较为粗糙单一;行货也叫秀活,做工精致,工具精巧,锔钉种类也十分丰富,锔出的瓷器精美绝伦,因此只用在达官贵人当中,又称“锔活秀”。

现在,陈大雷把陈氏锔艺分为粗活和细活。

“我们陈氏锔艺,早些年以粗活为主,到了我这一代,粗活适应不了这个市场了,我到处拜师,学习细活。最远去到了新加坡。当时拜师三年,拜访了二十多位师傅。”

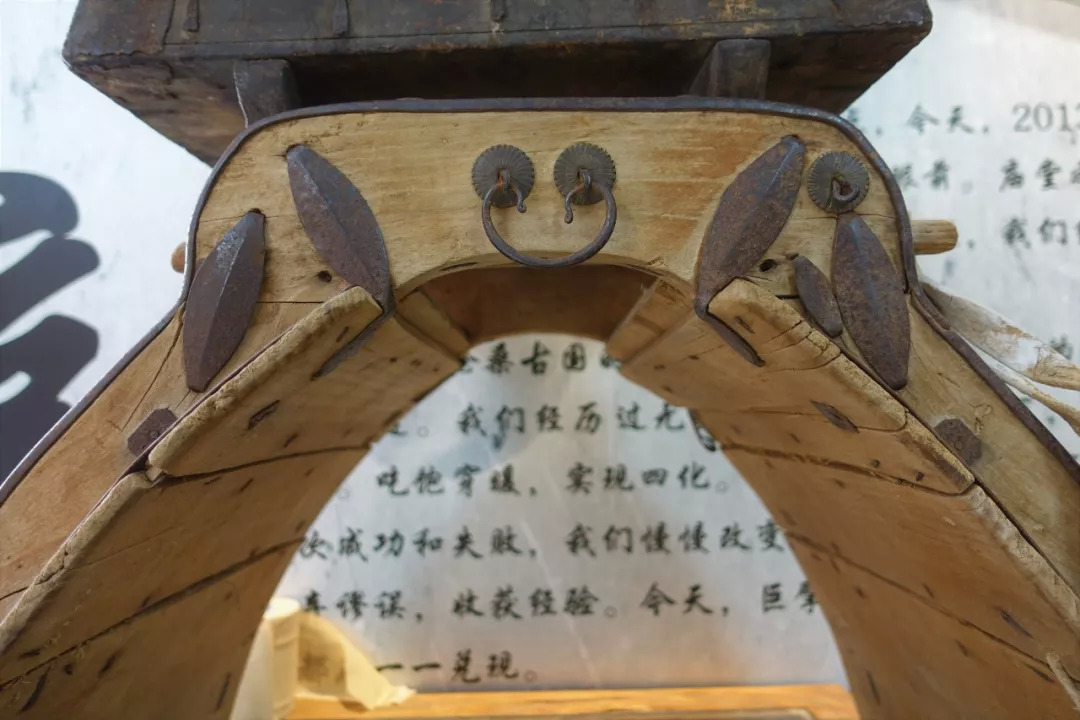

“锔艺不仅分为粗活、细活。又分粗活中的细活,细活中的细活。粗活就像以前的家里,在房梁做的大锔钉,或者锔大缸、锔锅等。粗活中的细活,就是将花瓶和紫砂壶等进行锔瓷。还可以对首饰进行加工,比如玉镯断了还可以锔起来,进行修复,赋予玉镯二次生命。”

陈大雷做了二十多年锔艺,基本都是细活,他修复了无数件器物,有瓷器,有玉器,还有老家具。

“早些年,瓷器匮乏的年代,锔艺是锔起来能用就行,就是新三年,旧三年,缝缝补补又三年。到了现代,不是单纯地修复了,它是富人玩的。一把紫砂壶,轻则几千,贵则几万。碎了怎么办?修起来。还有一种玩壶的‘境界’,把豆子放进紫砂壶里注水,利用豆子遇水膨胀的特点把紫砂壶撑碎。然后再把壶锔起来。”

这种富人玩壶方法,清末时期就有了。那时瓷器刚入寻常百姓家,锔瓷便成了展现八旗子弟们的艺术雅趣玩法。他们也是将豆子泡在瓷器中,胀破瓷器后再寻锔艺大师修复,用金钉、银钉做镶嵌,以示身份。

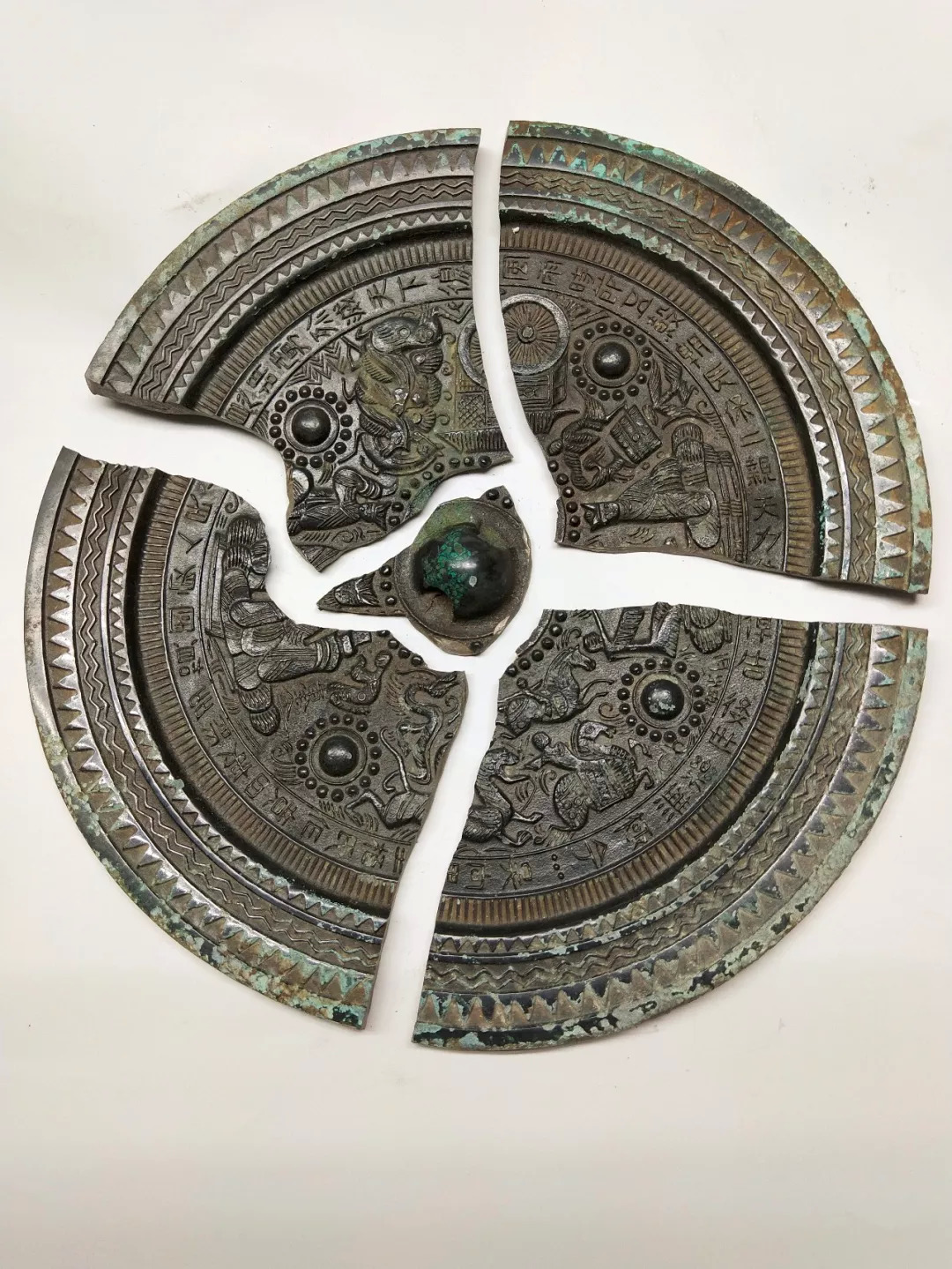

锔艺的发展从古至今,其实从没变过,只有被修补的器物种类的不同。目前,陈大雷的锔艺修补,除了日常器物外,还有博物馆的文物。

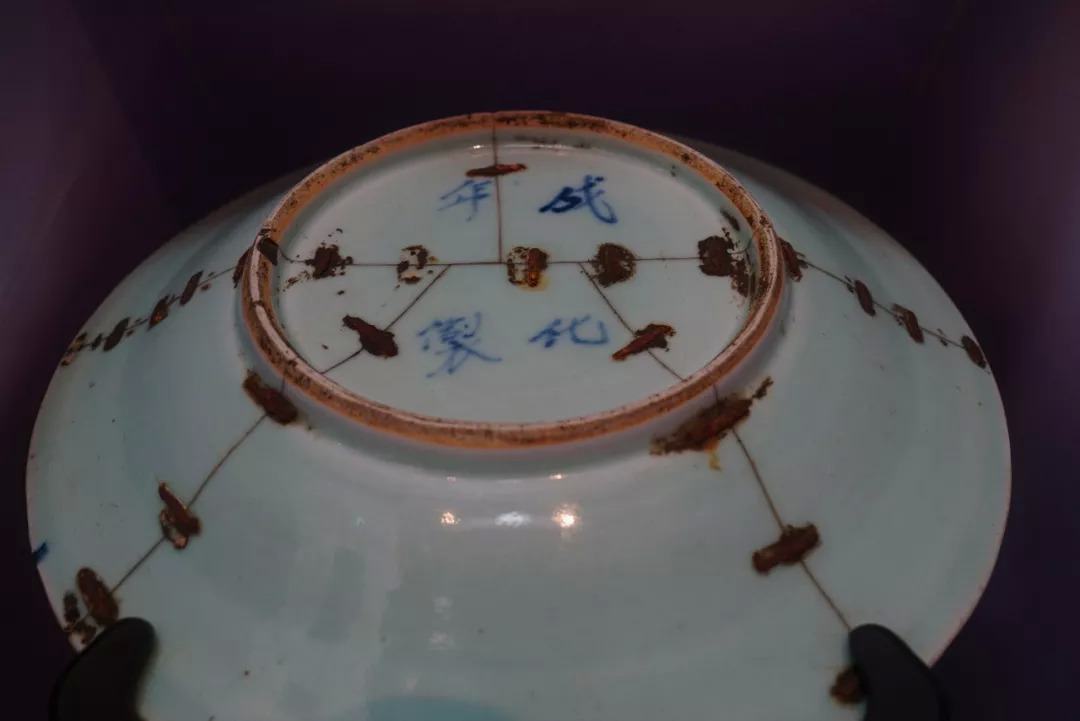

“除了平时的修补工作,有时候我还需要去博物馆进行文物修复,去过沈阳博物馆、广州博物馆,还去过加拿大博物馆。印象最深的是四个厚度只有0.9毫米的薄胎的龙纹碗。修补完成后,博物馆为了感谢我,还送了我一个。”

青铜器修补前后(陈大雷提供图片)

每一件经过陈大雷修补后的器物,都像他的孩子,有看着“成长”的欢喜,也有面临“失去”的悲伤。

“我修复过很多老物件,每修复一件,就像自己的孩子一样,真的不舍得还给客人。比如有一把银壶,我一个月之前就做好了,但是不舍得给人家,总想多留一留。”

如今慕名陈大雷之明来青岛的人源源不断,有著名投资人,有知名收藏家,他们有些人是来修复的,有些人是来“做买卖的”。然而,陈大雷却不骄不躁,无视各种橄榄枝,一步一步安稳地往前走,安守锔艺人的德。

他经常忆苦思甜,因为早年的锔瓷匠是非常辛苦的。那时候的锔瓷匠和现代不同,不能独居一隅专心做手艺,陈大雷的父亲以前做锔瓷都是挑着担子到处走,一走就是数月。

“那时候的锔瓷匠,都不是一年到头做锔瓷的。都是等到农活忙完了,才挑着扁担出去,赚点过年钱。”

“那时候的农村水缸多,锅也多。到了冬天,水缸容易被冻裂,锅经常使用也容易坏。于是,锔匠师傅就挑着扁担,拿着工具、铺盖、生活用的煤炭等,这一套行头下来,要两百多斤。都是靠肩膀挑着的。这一趟下来,要出去一个月左右。比如我老爸,从山东到江苏,要走一个多月。平时就吃我们山东的烙煎饼,路过谁家就要杯水喝。穿的鞋子,那都是一层一层的补钉,晚上就睡在以前打麦子的场地中,很辛苦。”

图片源自网络

一件破碎的器物,对陈大雷来说,是一次赋予,赋予“完整”,赋予生机。但对器物的拥有者来说,是一种对情感的修补,虽然器物有了新的痕迹,但也有了长久陪伴的“能力”。陈大雷更像是人生岁月沟壑里的修补师,既能修物,也能修心。

“去年糖球会上,有一个五十多岁的大姨拿着几个镯子过来找我。我一看就知道这个镯子不值钱,我告诉大姨,这样的不值得修,价格有点高,一个破口就要三五百块钱。但是大姨说,是给她母亲修复的,她母亲已经九十多岁了,很惜物,也很爱这个镯子,我就打了折,半价修补。”

“每年母亲节我也会做活动,年龄六十岁到八十岁之间的母亲,来到店里修补是半价。八十岁以上的母亲,是免费修补的,材料和工费都是全免的。”

陈大雷从2016年开始收徒,目前已有三十多位徒弟,部分徒弟已经出师并在其他城市开了陈氏锔艺分店。

“早些年,我自己心里放不开,没收徒弟。到了现在,政府跟我说,传承传承,光你自己不是传承,于是我从2016年开始收徒。现在全国有三十多个徒弟,有时候出门,给徒弟打个电话,还有管饭的,很满足。”

对于锔艺的未来,陈大雷希望更多年轻人加入:“年轻人学习锔艺,能修德行,也能补心性,远离社会的浮躁,心无旁骛。用精湛的锔艺,来感恩服务于社会。”

摄影:王立力

撰文:冠如

评论