人生如戏,戏中的主角,往往是人生的配角,戏亦如人生。

这应该是第89届奥斯卡金像奖把最重量级大奖颁给《海边的曼彻斯特》男主角大本(本·阿弗莱克,主演《珍珠钢》、《记忆裂痕》、《蝙超大战》等,导演《城中大盗》、《逃离德黑兰》[第85届奥斯卡金像奖最佳影片奖]等,编剧《心灵捕手》等)的老弟——卡西·阿费莱克的主要原因之一。

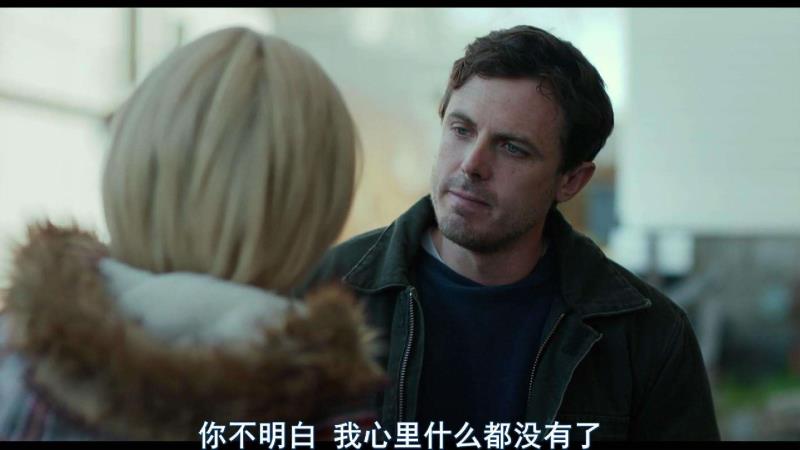

片子2016年北美上映,2017年中国上映,时至今日2年,约摸很多人已经忘记。而在2017年2月的第89届奥斯卡金像奖颁奖礼上,《海边的曼彻斯特》是最大赢家之一,虽然败给看起来政治正确的《月光男孩》没能拿到最佳影片,但小本还是顶住了性骚扰丑闻的压力摘得了极具分量的影帝桂冠。

毫无疑问,《海边的曼彻斯特》是上乘之作,之于很多电影奖,片子与主演小本都是赢家,如美国国家评论协会奖最佳影片、美国国家评论协会奖最佳男演员、美国国家评论协会奖最佳原创剧本、影评人选择奖最佳男演员、第91届日本电影旬报奖2017十佳外国电影(第三名)、波士顿影评人协会奖最佳男演员等等。

《海边的曼彻斯特》用大概2小时20分钟的时间,讲述了一个男人被命运摧残后压抑生活的简单故事。

由卡西·阿弗莱克饰演的男主公李·钱德勒本是一个拥有幸福家庭、会生活的人,日常与哥哥、侄子一起捕鱼,与朋友一起喝酒,但一场由于醉酒加嗑药后的大意,使人生发生了剧变,三个孩子大火中丧生,妻子因悲痛离开后嫁作他人妇,只剩下自己靠做各种杂活苟活。之后,哥哥又因心脏病去世,李成为监护人,展开新生活,又活在旧生活。

前不久,《我不是药神》大爆,以现实主义的手法,关注弱势群体——白血病患者,感动了无数人,口碑与票房双丰收。不过,从电影角度,感人程度不及韩国、印度的一些现实主义类型片子,很多人认为是情感克制。

而真说到克制,《海边的曼彻斯特》恐怕更令人动容,有过之而无地不及,是真克制。朴素的唱诗班式配乐,简单的镜头语言切换、表达,极其克制的情感演绎,成就了《海边的曼彻斯特》令人心痛的人生。一切都很缓慢,一切都很平静,一切都无所谓,一切都很真实,一切又如此让人情不自已,这是李的生活,又是多少人的人生。

戏中的王者,人生的青铜。通过电影,我们知道,李是主角。但李代表的人物,恐怕是生活的配角,很多人不会选择成为李那样的人,但很多人在生活的推动下不得已不成为那样的人,至少或多或少身上有李的一些影子。但问题在于,在我们生活的圈子中,我们渴望成为主角、成为焦点想法,与实际往往不能得之间的矛盾,塑造了我们,而且这种矛盾往往难以调和,能放下,往前走,道路或许平坦,放不下,很纠结,前方更多未知。

每个人都会犯错,电影冲突的由始就是主角李犯了错,犯了一个自己想死,别人或许能原谅,自己始终无法原谅的错。三个孩子因自己的过错被大火吞噬,自己的心也应如死灰,从此只能这样生活,无法主导,像个配角,又不配一切。

不配爱情。都说时间是疗伤的良药,但对李却不奏效。在事情发生了很长一段时间后,李不再轻生,却也只是冷对生活。

电影中,李至少有三次机会重建感情,一次是修水管(或者是下水道吧)时,女客户故作示好的电话,一次是酒吧,相邻美女拙劣泼酒式的撩拨,还有就是与侄子乐团女友妈妈的尬聊,李是否有过心动,我们不得而知,但李自己明白,这些自己都不配,全部冷处理,努力做到心不为所动。明明需要,而又不能需要,应该是很多人都有过的无奈和疼痛吧。

不配亲情。在李的一张桌子上,摆着三个立着的相框,这一幕没有给正面镜头,但从李侄子看到后的表情,我们不难推出,相框里的照片正是被烧死的两个女儿和尚在襁褓中的儿子,由此,我们知道,李其实一直并没有走出来。

而李没有走出来,更为直接的表达是,在他听说要做侄子监护人时所表现出来的不情愿。这并不代表李是一个绝情的人,事实恰好相反,之所以不情愿,是因为李内心觉得,自己配不上拥有亲情了。知道哥哥去世,克制自己没有眼泪,剩下的侄子,也不愿接收,并非怕麻烦,并非养不起,而是再也伤不起。

不配得到原谅。这是导演小心翼翼窥探人性的一部分。在李的房子被烧前的凌晨2点钟,李与一帮朋友打乒乓球、喝酒、嗑药、无比嗨,以致于被老婆上课,把大家驱散,而之后没多久,悲剧上演,说来那帮朋友也有一定的责任。而后来,李再找那些朋友时,基本都冷眼所视、千夫所指,不得原谅。

好在,李不被朋友原谅,并没觉得世态炎凉,因为自己根本无法原谅自己,又为何要奢求他人原谅呢?其中一场重头戏更是如此,李的老婆再嫁后,有了自己的孩子,一天与李相遇,看到李的样子,自悔不已,哭着对李说,我们的心都碎了,再也无法粘合,我为之前对你说的话道歉,你不要再这样下去。本以为,李也会哭出来,但并没有,李依旧隐忍,选择夺路而走,留下不能抚伤的背影。

甚至不配反转。我们喜欢反转,没有反转,生活没有惊喜,电影也难得精彩。然而,《海边的曼彻斯特》就是没有反转,就像很多时候,我们对生活无比期待,生活却无动于衷一样,惊喜远少于平淡。

关于这部电影,看到结果前,我们希望看到反转,因为前面我们为之流了不少泪,也承受了不少痛,我们承认有时生活就是这样,但还是想着主角能够变好,更何况剧中大多人都在慢慢变好,主角也配得上更好。我们甚至一度认为,结果就是好的,配乐上似乎也有暗示,前面都是那种唱诗班合唱的凄调,临近结尾出现一次欢乐,可是,这都是玩笑,结局没有任何反转,主角的生活没有变化,仍就像是真实生活中的配角,独担悲痛。

这就是电影,更是一个犯错男人内心所展示的真实生活的横截面。海边的曼彻斯特,冬天很冷,房屋沉默,街道干静,人来人往,李看着自己的心碎了一地,无意再粘回去,这不是对生活的绝望,也不是自暴自弃,而是生活太苦,日子要过,一些事藏起来就好,不需要在把伤疤露出来给大家看,疼过,不说话,依旧还疼。

无论在电影中,还是在生活中,每个人都会在时间的洗涤中改变模样。但有时,唯独自己无法原谅自己。我们常说,哭出来就好了,我们等着李大哭一场,但李几乎没有哭,李一直没哭,我们却哭个不停。因为,我们看着李,满眼都是自己的影子。

想起之前说的话,外表多欢乐,内心都有多孤独。看了电影明白,外表多平静,内心就有多疼痛。属于李的独白,生而为人,心不由己,对不起。

评论