编者按:今天我们推荐一本关于模特的著作,《美丽的标价:模特行业的规则》。美国学者阿什利·米尔斯曾经做过模特,她以内行人的视角展现了模特世界的规则,检视了人们习以为常的“美丽”是如何定义的。书中有对男模、女模、经纪人、客户、摄影师、造型师等角色的广泛访谈,展现了魅力产业背后的政治与经济,以及在其中处处可见的随意性。

本文摘自书中第三章,有删节。标题为编者所拟。

“瘦是最好的滋味”

文| 阿什利·米尔斯

翻译| 张皓

鞋跟

与Metro模特公司签约两周后,我在一个周六收到了来自希瑟——一位经纪人的电子邮件,邮件中写道:

Hi,甜心!你周一会有一大堆面试。你已经被邀请去见迈克尔·史蒂文斯,他是个大人物!!!!可能你不知道他,他可是能将你变成巨星的重要摄影师。所以你千万得在周一早上先到公司来一趟。

亲亲抱抱,希瑟

现在正值时装周。早在我面试的第二周,我已经穿梭于这个城市去见几十位客户,在两个试拍和一个目录拍摄中搔首弄姿,还翘掉了两场研究生研讨会。下周是时装周,我被几个秀列为候选,除此之外还有一系列满满当当的面试。我精疲力尽。

但收到了这封邮件,我感受到了熟悉的激动。这种激动还将让我在这个领域里多留两年半。这促使我在周一一大早就到了经纪公司。

我坐在Metro位于曼哈顿的办公室大厅里,看着几位经纪人,开始新一天的工作。他们相貌普通:30岁左右,中等身材,穿着牛仔裤或休闲裤和运动鞋。他们向我打招呼,并问我怎么样。那时,我只知道他们其中几个人的名字。希瑟到了,她亲吻我的脸颊:“早上好,亲爱的。”之后高兴地坐在我旁边。

“你今天将会见到迈克尔·史蒂文斯!”她说,“你知道他是谁,对吧?”她提到了我们上周的谈话,那次我不知道另一个知名摄影师的名字,也不知道“Miu Miu”的正确读法。

但是今天,我知道我要见的是谁。哪怕一个不怎么接触流行文化的人都知道迈克尔·史蒂文斯,他是个传奇,是时尚界最有权力的摄影师。希瑟帮我预演如何把握住这次会面。

“今天的这次见面,只有一点点小技巧。”她娓娓而谈,“你将见到一个叫劳丽的女人。她非常强势。她一般会坐在接待台前,所以,当你到了说‘我来找劳丽’,那就是她。她将会观察你,看你长得怎么样。所以,别坐在那里给人打电话讲些不合适的话,或者剔你牙齿什么——不是说你真的会那样。但要知道,如果她不喜欢你,你就不可能见到迈克尔·史蒂文斯。”

她轻轻拍了拍我的大腿,坐到一边,留下我自己坐在大厅里,感觉很沮丧。我曾经预想能够和大人物迈克尔·史蒂文斯聊天,可能还可以约他做个访谈,可能他也会把我变成巨星。无论如何,不会是和他的助理,那个眼尖的劳丽见面。

我的经纪人罗尼进来了,亲了下我的脸颊,交给了我一张单子,列有今天的八个预约。罗尼是一个亢奋的英国小个子,穿着旧T恤和牛仔裤,他人真的很好,哪怕在说那些并非友善的词语时。

这天早上,他还是往常那自信的样子。我们过了一遍单子,他告诉我,我今天看起来很好,想了一下,他又加了一句:“噢对了,你18岁。所以你出生的年份应该是,198……85年?对,1985年。”罗尼冲回了自己的座位,而我愣住了。就在我们5秒中的交流中,我一下就少了5岁。作为一名研究女性主义的学生,我认识到女性年龄的增长和我新出生年份中父权暗示的象征性权力。但现在不是想女权的时候,我告诉自己。毕竟,我要去见迈克尔·史蒂文斯。更准确地说,去见迈克尔·史蒂文斯的助理。

然后,我听到有人叫我的名字。我转过头去,看到大厅的一角,罗尼和其他四位经纪人坐在长会议桌前。他们似乎在谈论着我,所有人都转头看向我。“哦,过来近点,”罗尼说,“让我们再看一看。”

办公室里所有的眼睛都投向我,唐,经纪人里面的头儿,慢慢地将双臂交叉放在胸前,上下打量着我说:“你穿的是什么鞋?”

所有的目光又投向我的脚,“我穿的这双,呃,运动鞋。”我回答,不安地想要掩饰我那双黑色的阿迪达斯运动鞋,好像能把一只藏到另一只后面。

“我们需要让她穿上高跟鞋,”唐说,这得到其他人的一致赞同。他叫来坐在房间另外一端的、负责服装陈列室工作的经纪人布蕾:“你有没有一双高跟鞋可以借给阿什利穿去见迈克尔·史蒂文斯?”

布蕾叹了口气,脱下自己脚上那双8厘米高的靴子,套上了一双旧运动鞋,告诉我在今天下班前还回靴子。“走路的时候当心右鞋跟,”她提醒,“它有点不稳。”

当我换鞋的时候,另一位经纪人提醒我,去见迈克尔·史蒂文斯的时候,“应该穿正装”。现在我穿着高跟鞋,站在板子前,打量我的新装束。

“现在是摇滚范儿。”唐说。

“靴子在她腿上很棒。”罗尼说。

站着比之前高了8厘米,我慢慢地离开经纪人们的办公桌,接受了最后的祝福和来自唐的最后一个问题:“你多大?”

“18。”

“非常好!”他笑着点头,我摇摇晃晃走出了经纪公司。

走了不到十步,鞋子的右跟就断了。我跳着脚拖着摇摇欲坠的鞋跟穿过马路进了家鞋店。

我的整个青少年时期,都曾经从Vogue上裁下迈克尔·史蒂文斯的时尚照片——那些凯特和琳达穿着香奈儿和古驰(Gucci)的迷人照片——我轻轻地将她们撕下来贴在床前。我绝对不敢想象在她们成为传奇摄影师的灵感缪斯之前,会穿着借来的高跟鞋,步履蹒跚地参加由助理仔细审查的面试。这恰恰说明时尚和魅力产业是怎样工作的。消费者被时尚和美容产品吸引,但他们绝对没有看到投入到时尚和美容形象生产中的工作。那些曾经贴在我卧室墙上的完美的模特形象美化了这份工作——无论是心理上还是身体上——这其中的技巧和不稳定我之后会深知。

这次去见(几乎见到)巨星摄影师的经历让我获益匪浅:穿正装,听从经纪人的话,期待被关注,体现摇滚范儿,要年轻,做最好的自己。这些经验教训是模特身体和心理上的习惯,被用到他们日常的工作中去。有些经验很难学得到,有些很愉快,而有些很痛苦。外形是模特们努力去获取的社会地位,虽然最终他们注定会失败:没有模特可以永远是那个“对”的外形。那么,在这短暂的职业生涯里,怎么才能变成那个“外形”呢?

机遇

克莱尔的第一次机遇出现在15岁那年。家庭旅行归来,在伦敦希斯罗机场等候行李的时候,一位年轻男士接近她,奉承恭维了一番,提出她可以当模特:

我当时觉得这特别可笑,我穿着背带裤,看起来很可怕,因为我刚刚下飞机。我的两个姐妹都看起来比我好。我的父母当时的反应是:“你确定?另外这两个怎么样?”

大部分模特将他们青春期的自己比喻成丑小鸭。他们抱怨说,自己的体型在整个童年都遭受了嘲笑和奚落。这样悲惨的身体转换故事在一些模特身上更可信,克莱尔的案例中尤其如此。她有一张苍白瘦削的脸和轻微的龅牙,橘色长发中分,披在身后,占了瘦长身体的三分之一。用她自己的话说:“看起来很滑稽。”

最开始她没有理会星探,但后来多次被星探发现。在夜店,在购物时,甚至走在伦敦的大街上,模特星探叫住克莱尔告诉她,她有着“很棒的外形”,恳求她去他们的经纪公司。最终,她同意了。

如同我所采访的几十位模特一样,并不是克莱尔选择了模特行业,而是这个行业选择了她。在我研究的40位模特中,只有6位是主动联系代理人而入行的,而大部分人是通过模特星探。事实上,很少有模特需要自己掏钱进入这个市场。因此,阶层的因素对此影响微弱。40位男模和女模中,大部分来自中产阶级家庭,5位来自工人阶层,6位来自中上层阶层以及更高。

这是模特工作的独特属性之一:进入这个领域和在这个领域获得成功都超出了劳动者的控制。一旦他们获准在这个市场中出售他们的外形,不论是通过邀请还是个人意愿,或两者皆有,他们就把事业的一部分交给命运——多种的表述如幸运、时机、缘分还有“上天的安排”。一位女模用文化生产上陈词滥调的骰子游戏来描述她的职业轨迹,呼应一位好莱坞的成功编剧。模特面对的不可预测性来自:面试、被工作选择、在日常生活中与他们的经纪人相互影响。他们的工作是新经济自由的例证,还包含被迫需要容忍拒绝和架于个人肩上的风险这些身体和思想的所有陷阱。

看起来好,看起来对

在接受了事业成功与失败的任意性之后,模特们将注意力转移到了他们可以控制的地方:他们的身体和个性。

像拳击手们一样,模特们对自己的身体投入一丝不苟的关注,因为他们的工作在于将身体资本转换为可以出售的“外形”。这包括在重大事件前训练,健身、节食、减肥:对于拳击手来说是每月一回合的拳击比赛;对于模特来说是日常的面试。当然,管理身体资本是所有运动员关注的重点,虽然只有少数项目需要像拳击手一样严格控制体重——例如摔跤手、骑手、体操运动员和轻量级赛艇运动员。

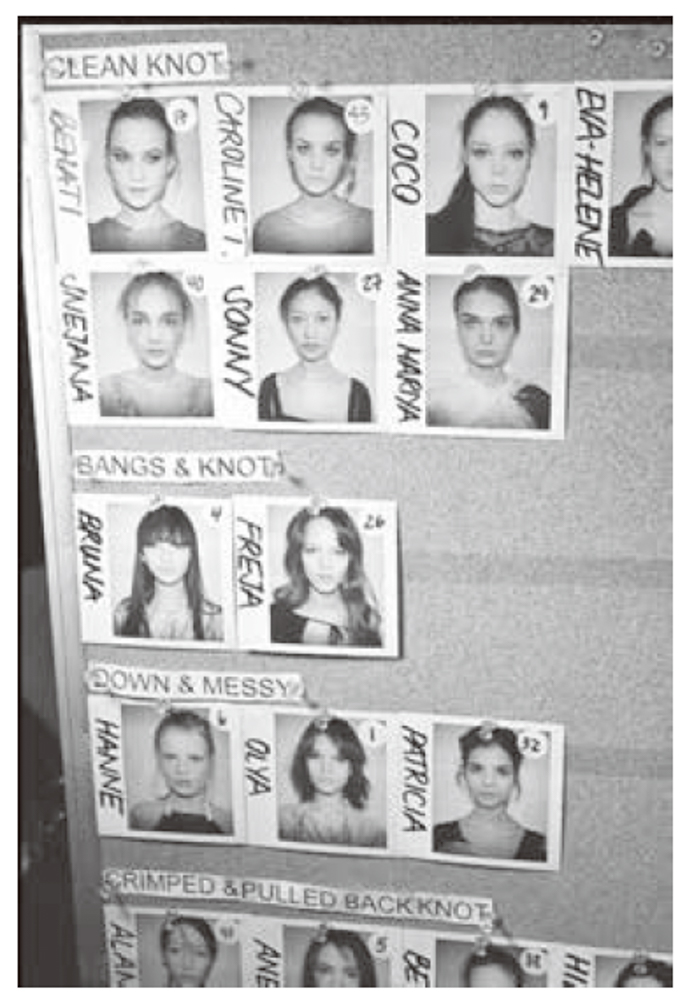

在时装秀之前,后台如同一个混乱的漩涡,造型师和制作人在那里,对着模特们大喊,让他们站好队准备带妆彩排。在一场纽约时装秀忙乱无序的后台站队中,制作人找不到模特了,喊来实习生站到队伍中将就代替走位,他喊道:“克莱尔在哪?克莱尔?我们在这儿需要一个身体(body)!”这时我后面的模特嘲笑道:“你听到了嘛?我喜欢他们这样说你,一个身体!”

在关于外形的市场中,男人和女人变成出售的身体商品。作为展示对象,模特们的身体是扭曲的、可触摸的、可曝光的。在工作中,模特们常常被当作无生命的物品对待,如同可塑娃娃一般被触摸和摆造型,被采用第三人称交谈。在我的第一次拍摄中——一个为了添加进我简历中的拍摄,一个有两位摄影师的团队轮流为我拍照,协助拍摄。当其中一位指示我摆一个手臂紧贴身体的造型时,另一个打断了他:“不要这样,等等,她的胳膊看起来太粗了。”

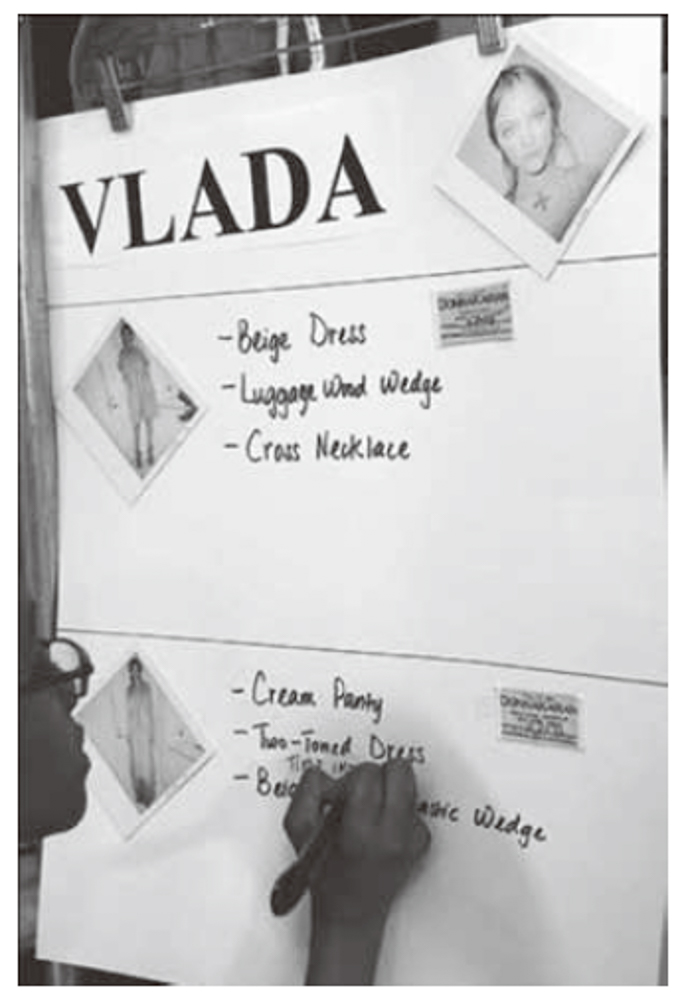

服装陈列室和试装的工作是最需要把身体客观化的,因为模特们被雇来的唯一目的就是穿上衣服让设计师修改。当一个包含设计师、造型师、顾问和实习生的团队在为一件T恤的褶边而着急的时候,模特有可能就那么裸露着站着,耐心等待。其他时候,模特们被要求:设计师在模特身上用别针别、用针线缝以调整衣服的时候保持一些尴尬的姿势,有时候可能会被针扎或者被设计师粗暴地用手拽。一位非常成功的T台走秀模特告诉我,她常常在服装陈列室被别针别得像一个稻草人。

对于局外人来说,这种情景看起来粗暴无礼或者说并不适当。但是,模特们为维持他们的正常生活而成为共犯。他们承认戈夫曼所提出的“工作共识”。从这层意义上说,人格物化被迅速融入日常工作。就如同一位男模说的那样:“这就是一项你被付钱脱衣服穿衣服的交易,你知道,你不可能被真的当作正经人。”

瘦是王道

尽管从来没有被告知过,我还是迅速了解了成为Metro模特所需要的身体条件。在我与Metro签订合约之前,我首先被带到时髦办公室的后面来量身材,首先是用卷尺绕着我的胸,量胸围,然后是腰,最后是臀围。希瑟量着这些,她的同事安东双臂叠在胸前,坐在一旁看着。她在办公桌上的便利贴上写下这三个数据,却没有告诉我。我越过她的肩看了一眼,上面写着:31—25—35.5。

两天后,当我拿到我的第一张模特卡的时候,上面的数字变成了32—24.5—34.5。没有人再提起过这些不是我的真实数据,或者我是否应该减肥到这个身材。当我对另一位模特提及此事的时候,她告诉我她的模特卡片上的数字也是被修改过的。

通过这些访问,男模和女模都给我解释,他们的真正身材都与他们被描述的模特身材不同。对于女模来说,数据偏差主要是在臀围上,许多模特在访问中花时间探讨了他们臀部的问题。男模则是在身高上,被增高或降低2.5公分。

这些错误的英寸对模特释放了这样的信号:自己没有标准身材,是不符合规范的。米娅,28岁的美国模特,在伦敦焦虑于身材错误的测量,用她的话说,她不得不在最后一份工作时“灌”到裙子里面:

他们说我的臀围是35,但事实上我是36,还好这不是什么大问题,但当我被塞进裙子里时,我感到自己真的很胖。我希望我能告诉他们事实,因为我觉得很尴尬……我不得不挣扎着挤进这些裙子里,你明白吗?

模特们必须进行靠自己进行“身体计划”,例如减肥、塑形。这些是渗透于外出工作或者面试中的需要持续履行的义务。

例如安娜,一周遵守着严格的只吃蔬菜和鱼类的食谱,在周末放纵吃些蛋糕和披萨。从四年前开始做模特起她就这样吃,最近开始在她的工作日节食外加上阿德拉(Adderall)。这是一种用于治疗注意力不集中的处方药,它的副作用是食欲不振。当我第一次在面试间隙看到安娜的时候,她正在吃一大根芹菜,历数“绿色果汁”——那种混合了甘蓝、胡萝卜和甜菜的果蔬汁的好处。

“但是,它味道好吗?”我问她。安娜满嘴绿色:“瘦是最好的滋味。”这是超模凯特·摩丝的座右铭:“没有什么比瘦的感觉更好。”

男人们也有相似的身体计划。伊桑是一位来自纳什维尔的22岁模特,他减去了30磅,以期更加时尚、有型。在长达六个月的700卡路里燃脂蛋白质奶昔、每天跑5公里后,他在田纳西老家的朋友几乎认不出来那个有着轮廓分明下巴的他。在他最后一次回家度假的时候,他的女朋友要求他停止再谈论身材,“因为每次我们吃饭,几乎每分钟都要说关于身材的事情,比如,‘我得去跑步了’,或者照着镜子看着自己哪里胖。”

就像原材料一样,模特们的身体资本需要加工和包装成为一个外形。就像一位造型师说的,模特们是“调色板”或者是“变色龙”,准备转变成摄影师和设计师们的梦想与幻想。经纪人在这个转变中指导模特们,建议他们改造发型、体重、服装、牙齿、肤色、妆容,还有乐观的个性和时尚的自我。通过努力,一个人的外形可以发生巨大的变化,这种改头换面的故事很多。有一位模特剪去了她的深色长发,染成了精灵仙子般的铂金色,有一位模特换了名字,拿着空白简历去了新的经纪公司。外科手术上的改变例如垫鼻和隆胸并不常见,在某种程度上是因为经纪人只接纳那些已经在身体上符合特定标准的模特。

虽然经纪人扮演着看门人的角色,控制着模特与客户之间的通道,但是他们并不明确地控制着模特们的身体资本。为了达到浮动正常值,模特们需要不断调整到理想身材,这个正常值总是在变化,以至于模特们从来没有完全对自己的身材满意过。

就在来到伦敦之前,我也直接地经历了这些。当希瑟和瑞秋,这两位负责我Metro工作安排的人,带我去吃午饭,讨论我夏天的旅行选择。我们聊到吃完了墨西哥卷饼,情绪兴奋,“我认为你将会在伦敦发展得很好!”瑞秋说。希瑟建议我从伦敦到巴黎两周,去见见那里的经纪公司和客户们。

“特别是如果你去了巴黎,”瑞秋补充到,“我希望你保持体型。”关于我的臀围,她说到:“你真的应该减肥,不需要太多,但34寸半或者34寸比较好。”瑞秋解释说,如果我“保持更好的体型”,我应该在纽约能有更好的工作。我感觉我的脸瞬间红了,希瑟看起来有一点不舒服,变得安静下来。她在两年后的访谈中向我承认,她讨厌对女孩子们说减肥,通常她都让其他人做这些。

根据那些数据记录,我的体型很好。身高刚过1米75,体重大约125磅,这不是0号尺码,但已经很瘦了。瑞秋真正的意思是让我变成巴黎走秀的身型,更瘦一点。她们俩都没有提出一个关于如何做的计划,或者给出一个系统的方式。事实上,瑞秋只是换了个时间重提起这个话题。3个月之后,当我从伦敦打电话给她的时候,她用一向精力充沛的状态问我:“你的臀围现在多少了?”我告诉她事实——我一点都没减下来,但我真的试了。在那时,我部分地根据Atkins的食谱节食,这是那些我试图收缩我那顽固臀围的微弱尝试之一。

“好吧,等你回来,”她表示,“我们坐下来谈谈那些秀,量下臀围看看接下来该如何。”我意识到她的主张,模糊,如同一个威胁,一个提醒,我的身体将会马上被追究责任。我回到纽约后,那个测量并没有马上执行,我只是没有得到时装周的面试。

伊桑,刚刚苗条下来的纳什维尔人,告诉我关于他的身体管理时很好地解释了这个:“你要保持警觉。”尽管已经拥有了尖下巴和紧致的身体,他解释道:“你总会不得不去想,我做什么可以变得更好,或者保持这个状态。因为总会有一些事情,总会有那么一点你可以做——可能就会留住那个工作。”

浮动正常值让模特们在只有该怎么样做的模糊规范下锻炼身体,这导致一些人倾向于那个堕落的职业格言:瘦总比后悔好。

如何变得特别

截至目前,我们对时尚模特们的工作状态有了这样的一幅画面:数以百计的人悸动地涌入全球化城市的地铁里和出租车里,拖着高跟鞋和简历册子,从那些让人费解的面试过程中摸索出自己的方式,希望命运的骰子恰好落在他们那个位置,他们的外形成为恰好需要的外形,如果这样,他们可以只去想象这是运气的结果。始终——恰恰超出他们视野的范围——整个领域的参与者参与到一个有组织的竞争中来给外形下定义。这些就是经纪人和客户们,他们长期致力于努力驯服,以此培养自己为潮流的创造者。

—— 完——

题图为模特们站成一队为秀的完满结束而喝彩。本文图片均由华东师范大学出版社提供。