导言

前不久,不少人的朋友圈被广东省”全面开展中小学性别平等教育“的新闻刷了屏,当时伞君的第一个反应是:”难道之前其他省份没有开展过类似的教育吗?“

早在去年,山西、内蒙古、江西、山东、贵州5省(区)根据国务院妇儿工委编写的《中小学性别平等教育工作手册(试用)》,就开展了一系列的性别平等教育试点活动。

一年过去了,结果如何?

看着满屏的带节奏“中国男性正在走向娘化”、“男人化妆就是娘”、“少年强则国强,少年娘则国娘”等新闻,打破性别刻板印象势在必行!

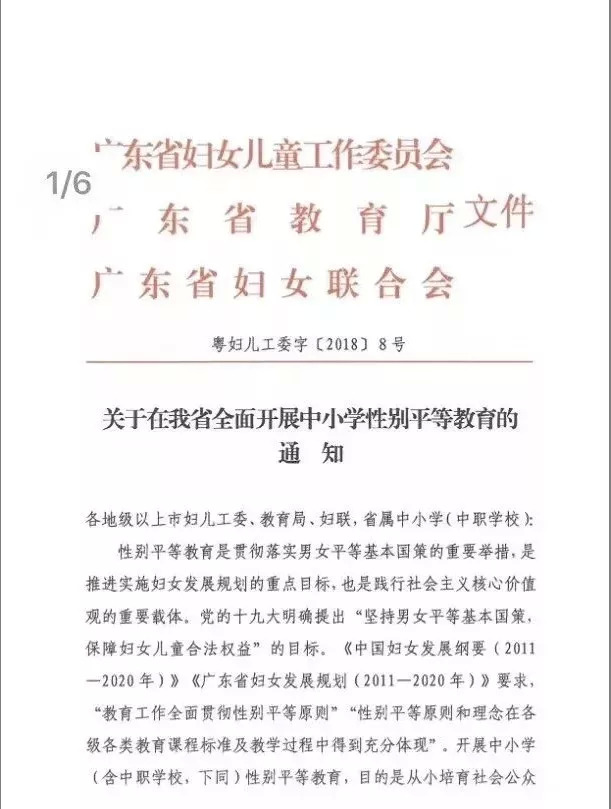

近日,广东省相关政府部门联合下发《关于在我省全面开展中小学性别平等教育的通知》,2018年9月开始在全省全面开展中小学性别平等教育工作。

《关于在我省全面开展中小学性别平等教育的通知》

消息一出,就得到了各界的热烈讨论。

毕竟,省级政府明文肯定及引导性别平等,并将其作为重要项目纳入教育体系,是意义重大的信号,也是我们期待已久的里程碑。

女孩就当不了数学家?教材里的不平等有多严重!

在这个里程碑之前,让我们回忆一下:

你还记得多少中小学教材里的女性正面形象?

语文课文的作者,男作者多还是女作者多?

课本插图上,科学家、领导人和宇航员,男性多还是女性多?

也许,在思考这些问题之前,我们都没有意识到:

性别平等内容在中国基础教育体系里的缺失,到底有多严重?

还记得2016年引起轩然大波的“首部小学男生性别教材”《小小男子汉》吗?

《小小男子汉》封面,图/人民网

教材编写者认为强化男性的“阳刚气质”是破解“男孩危机”的有效策略,殊不知恰恰反映出了编写者性别平等意识的缺乏和严重的厌女。

套用贝克德尔测验(Bechdel Test,常用于评价电影是否符合性别平等标准,测验里包含三项衡量指标,即电影里至少要出现2位有名有姓的女性角色、这两位女角需要有对话与画面,以及对话内容不能只围绕着某位男性),大多数的现行中小学教材都不过关。

图/网易女人

举个简单例子,经学者统计:

“人教版高中语文教材必修 5 册,共收录课文 79 篇,其中女性作者只有李清照和短新闻《别了,“不列颠尼亚”》的作者胥晓婷,《飞向太空的航程》 的三位作者之一的白瑞雪,一共占 3 篇”。

一方面是女作者数量少,一方面是女性角色数量少,且不承担主要角色。

“人教版必修共有 48 篇文章涉及人物形象,其中涉及女性形象的有 18 篇。人教版选修涉及人物形象的篇目有 34 篇,其中含女性形象的有 12 篇。而在这些含有女性形象的篇目中,女性也只是起着男性角色的陪衬作用,从侧面烘托男性的优良品质。”(《群像的隐落:论人教版高中语文教材中的性别缺位》徐向阳,潘芳)。

此外,教材中也存在并强化着性别刻板印象。

《请回答1988》图/豆瓣

据研究统计,北师大版初中数学教材中:

“售货员或售票员职业,女性多于男性;但在数学家职业中,全部是男性,男女两性存在显著差异。特别是领导人身份的两性差异尤其明显。”(《数学教科书中的性别刻板印象研究》孙庆括、徐 帆及胡启宙)

教材是中小学生打交道最多的书籍。存在于教材中的性别偏见,会潜移默化地塑造中小学生的性别认知。

课本中的经典女性形象祥林嫂;图/搜狗百科

如果今天,青少年想起女性时,是没有自我意识的祥林嫂;想起男性时,是英雄、领导与科学家;想起家庭时,是女主内男主外的传统模式……

那么未来,女孩在STEM领域(即科学(Science),技术(Technology),工程(Engineering),数学(Mathematics)四门学科英文首字母的缩写)的职业选择可能就会受到局限,男孩在亲密关系中可能就难以平等对待伴侣。

好的开端,然后呢?

我国宪法规定了性别平等,《义务教育法》则着重强调了保障适龄儿童和少年的受教育权。

在过往,“性别平等”在教育领域的政策实践视角,往往聚焦于“女生也要上学”。

随着社会性别意识的提高,“课程标准和教育过程也要贯彻性别平等”也开始得到真正的重视。

去年,“国务院妇儿工委办实施‘中小学性别平等教育项目’,让性别平等理念扎根青少年心田”入选2017年度性别平等十大新闻事件。

国务院妇儿工委办不仅编写具有指导意义的《中小学性别平等教育工作手册(试用)》,并在山西、内蒙古、江西、山东、贵州5省(区)组织开展试点。

可以说,广东省此举,也是对“中小学性别平等教育项目”的响应与反馈。

山东省茌平县实验小学性别教育进课堂项目,男女生一起表演“颠球”。图/手机人民网

一年过去,“中小学性别平等教育项目”实施的如何?

根据各试点地区教育部门及妇联的报道,性别平等教育纷纷以班会课、融会课和专题课等形式真正走进了教学的过程中。

以贵州为例,贵州某小学有一节专题课,就是从破解“女孩应该玩洋娃娃,男孩应该玩玩具车”的刻板印象开始,辅之以引导孩子们对《威廉的洋娃娃》的讨论,从而倡导性别平等、尊重个体差异。

“威廉想要一个洋娃娃——可以抱抱,可以喂,可以玩躲猫猫,可以说晚安的洋娃娃。

他的哥哥说:“别犯傻!”

“丫头气,丫头气!”隔壁的男孩嘲笑他。

爸爸给他买火车、篮球,但都不是威廉想要的。

一天,奶奶出现了,她理解为什么威廉想要洋娃娃——因为他想练习去做个好爸爸。”

但是,性别刻板印象无处不在的教材,仍然是一个大工程;专题课流于形式,更值得警惕。中小学性别平等教育倡导者、来自中山市教育局教研室的冯继友老师,就曾多次研究过这些现象:

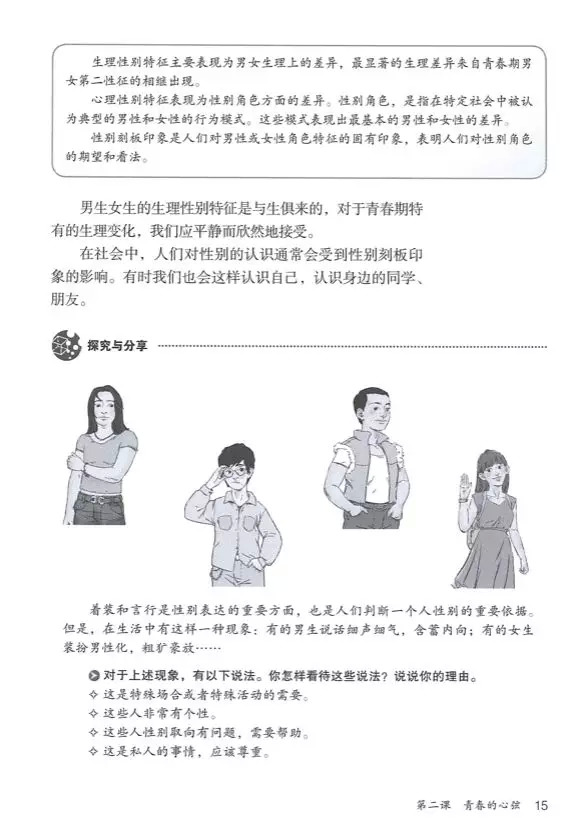

人教版教材《道德与法治》

人教版七年级教材《道德与法治》中的“男生女生”章节,提到了“我们在接受自己生理性别的同时,不要过于受性别刻板印象的影响”,本应该是倡导性别平等的优秀教材。

但另一方面又强调“男生女生各自拥有自身的性别优势”,要“相互取长补短”。

难道,“男生勇敢、女生温柔;男生擅长逻辑思维、女生擅长形象思维”的“性别优势”,不就是性别刻板印象吗?

冯老师感叹,如果教材编写者和教师都缺乏性别平等意识,政策就可能“变成一阵风,上一节摆样子的课,搞一次挺热闹的活动,糊弄一下领导、外行了事。”

从娃娃抓起促进性别平等,他们是怎么做的?

性别平等在瑞典,不是“一阵风”,而已经融入了人们的血液。

瑞典官方网站甚至骄傲地将性别平等作为一个专题,将带孩子的奶爸挂在了主页上。

值得一提的是,瑞典官方网站强调:

“性别平等是《教育法》中着重强调的内容,这部管理瑞典所有教育机构的法律规定性别平等应贯穿并指导着瑞典教育体系的所有层级。

这些原则被日益整合进从学前教育开始的所有教育阶段,其宗旨是要给予孩子们提供生活中的平等机会,无论他们是何性别,针对他们的教育方法必须能抵御传统性别模式和性别角色对孩子的制约。”

在首都斯德哥尔摩,有一家叫Egalia的幼儿园以“无性别教育”著称。

在Egalia,女厕所的标识不是粉色、男厕所的标识不是蓝色,所有与性别相关的标识都用中性的米白色。

在Egalia,男生上舞蹈课也可选择穿裙子。

Egalia的案例曾被国内媒体大肆报道,不少人觉得“夸张”或者“先锋”。然而,它只是瑞典成功推行性别平等教育的一个普通案例。

早在上个世纪90年代,瑞典政府就在年年倡导国家公共机构落实性别平等,并通过组织教师培训进修、吸引更多男教师入职、组织研究小组等方式来推动实践。

更重要的,是把性别平等融入了学生生活的方方面面。

不仅孩子们能在课堂上听到公主救王子的故事,学校更会要求爸爸多与学校沟通,而非仅有母亲承担教育角色。

“只有我们互相尊重扶持,我们才能共同进步。”图/中国日报中文网

美国的性别平等教育历程也已经走过了七十几年的历程。

根据联合国科教文组织的文献(注1),美国在上个世纪40年代就意识到教科书中存在的大量性别偏见。

随着女性主义运动的发展,这一现象在70年代得到了深入分析和批判。

图/中国女网

当时的美国教科书,面临着与我们类似的问题:

教科书中75%的主角是男性,而且女性角色往往被塑造成男性的附庸和下属、笑料。

甚至有幅插图上的居里夫人,被描绘成趴在丈夫肩膀上偷听的小助手,丈夫则在和另一个男同事进行严肃的研讨。

而且,这类课文的编写者,往往本身就是女性。

因此,联邦政府制定和颁布保护女性在教育领域权益的系列法案,如 《教育法修正案》(1972)和《妇女教育平等法案》(1974)等。

除了官方出台法律法规和相关政策外,教育界也通过构建性别平等知识体系(如发展女性学独立学科、开设性别研究跨学科课程等)来呼应社会对性别平等教育的需求。

图/联合国新闻

此外,美国还充分发挥了女性主义组织的作用,通过法律与政策倡导、公众宣传等,来推进政策的完善以及对公众的教育。

除了西方国家,亚洲国家也有推动性别平等教育的先进案例。

比如韩国的教师培训制度:

“2005 年在韩国 16 个 市、道教育进修学院开设的有关两性平等教育课程为 165 门,占全部进修课程的 15.2% 。”(金香花《韩国两性平等教育发展及对我国女性教育改革的启示》)

对教师们进行性别平等以及反性骚扰等方面的培训后,教师能有意识地创造零歧视教育环境。

广东会成为国内性别平等教育的先驱吗?我们将拭目以待。

但性别平等教育,本不应当只存在于试点地区和广东;更不应当只是一阵风、一节课,而应当春风化雨,让青少年成长成具有性别平等意识的一代。

注1:Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2008, Education for All by 2015: will we make it.

P.S.:本文观点仅代表特约作者个人观点,部分图片来源ysetone。

作者

罗宾何

法学背景,互联网行业,关注性别平等及儿童权益保护的写作者

评论