文/李代

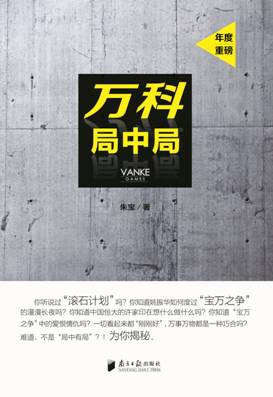

Q:这本书的书名为什么叫《万科局中局》?

A:这本书是这么提炼《万科局中局》的书名的:你听说过“滚石计划”吗?你知道姚振华如何度过“宝万之争”的漫漫长夜吗?你知道中国恒大的许家印在想什么做什么吗?你知道 “宝万之争” 中的爱恨情仇吗?一切看起来都“刚刚好”,万事万物都是一种巧合吗?难道,不是“局中有局”?

“滚石计划”只是书中诸多外界与媒体未探知或报道过的内容之一。从持续两年但仍难说剧终的宝万之争中,我们看到了一个个硝烟弥漫的战争现场。比如,起始于2015年底的万科原董事长王石的公开讲话,称已把自己买为超过华润集团对万科持股量的大股东之一的姚振华是卖菜的、信用不够,到姚振华提请罢免万科原全部董事会成员,到华润集团派驻万科原董事会成员向香港监管机构举报万科管理层程序违规、并对引进深圳地铁的“土地换股权(见书中)”方案投反对票,以及迎着绵延战势被炮火卷入的演员田朴珺女士,华润集团董事长傅育宁,到万科复牌后的一片悲观哀嚎,吃瓜群众担心姚振华投资的万科A爆仓悲呛出局时,中国恒大董事局主席许家印“变魔术般”的出现并买入万科A,成为万科的重要股东之一,客观上成为了姚振华险局中的救兵,以至被媒体曝光的、也是最具攻击力的姚振华调动资金的九个资管计划,到万科的合伙人计划,去杠杆导致的股市大跌前的万科原高管集体减持,再到姚振华投资格力的股份,宝万之争局势戛然而止。

局外人看的是戏,但这些戏,怎么演,却是运筹帷幄、战略实施,有剧情,有导演,有主角。记录宝万之争的《万科局中局》这书,迷人之处是真实剧情,真人上演,他们都是顶尖的企业家。大戏背后过招的高手,在这些依势而施的战术战略中,碰撞出的人性、人物、性格、真实的自我,爱恨情仇、认知、管理方式、价值观,各自的道义,却又是如此真实可触碰而独一无二无法复制的。可能充满矛盾,可能丑陋,可能可爱,可能理想主义或英雄主义,可能,充满人性的繁芜,却是真实出演,在各自布下的阵法大局中,碰撞出了真实的自我。

局是局中人的局,亦是局外人的局,真实的如梦如幻。

Q:在你看来,“宝万之争”最后的赢家是谁?万科?王石?还是其他?制胜关键又是什么?这场“战役”有没有绝对意义上的输家?

A:宝万之争有真的赢家么。万科换了董事会成员,变成了新万科,对于原万科与管理层团队来说,他们算赢了么?如果一定算,那就是被称为“野蛮人”(后来被致歉)的姚振华阶段性地事实上被挡在了万科董事会的门外。王石是赢家么?直到万科董事会换界前,王石还在争取留在董事会的机会。董事会换界,王石未留任,这算赢了么?宝能集团的姚振华是赢家么?赚钱或市场影响力角度上看,姚振华一定是赢家,但至于其他的,他的代价并不小,比如,禁入保险业十年。恒大的许家印至少不是输家,他进退有据,应势而动,深谙生意之道,体现出了一名商人的秉性。央企华润集团退出了万科,华润集团算不上赢家。深圳地铁是赢家么,与其他各方相比,深圳地铁看起来是赢得了更多,但它被整个市场行注目礼般关注,可能并不是这家公司所想要的。

如果一定要概括出一个制胜关键,恐怕是顺势而为。

Q:华润集团在“宝万之争”的不同阶段扮演什么样角色?为何会有这些的转变?分别产生了什么影响?

A:宝万之争过程中,万科的原董事长王石、原管理层对华润集团的争取、拜访与沟通的举动来看,他们认为华润集团是好的大股东,可能是十多年来最好的选择。转变并未非发生在一瞬间,各种因素凑在了一起,于是就发生了变化。比如,王石到欧美访学,华润集团换了老板,这其间与大股东的沟通与信任,客观上做不到和过去一样,况且王石与田朴珺女士的照片与故事在国内媒体上被炒的沸沸扬扬,带来一种王石当着万科董事长“不务正业”的印象,这些信息各方都能get到,这怎么都不会太是加分项。沟通都难以确切的表达,如果疏于沟通,情况就更差了,这必然成为“宝万之争”中,万科原管理层去争取原大股东华润集团支持的被动局面埋下了隐忧。如果再被其他各种势或因素综合作用下,看起来微小的变化,都可能成为了改变局势的重要推动力。每一步都在推动我们走向既定的未来,那个命运之手,就在手中,需要牢牢握住,把好它的方向。

Q:万科引入深圳地铁的本质是什么?哪一方获利更多?

A:深圳地铁是地方国资委旗下的公司,它成为了万科的大股东,对万科来说,和过去会有不同么?从董事会现在的席位组成来看,万科现在的管理层,是否能和过去的管理层一样获得信任与授权,取决于大股东与现有管理层之间的沟通与博弈。值得注意的是,深圳地铁不是华润集团,管理风格各有不同,公司文化各不相同,从这个意义上讲,现在的万科,与华润集团当了十多年大股东时期的万科,必然不同了,过去已然过去,万科进入了新的生命周期与新的时代。对万科原管理层来说,引入深圳地铁,可能是宝万之争时期,把姚振华挡在董事会门外能做出的最好选择,它好过“董事会来了陌生人”。

Q:你曾形容“宝万之争”像“商业谍战片”。那么在你眼中,这场“战”有没有正反派的划分?你个人或者说在写书过程中,有没有立场或倾向?

A:无论宝能集团老板姚振华,还是万科前董事长王石,亦或是中国恒大的许家印或华润集团的最高管理层,他们出生生长在不同的年代,但在日渐变化的资本市场新时代相遇,这本身就注定了这是一场商界武林大会的巅峰对绝,在这场商战无间道中,他们真实出演,都为自己将要抵达的“道义”“殊死一博”,这本身就注定了“宝万之争”的精彩与不可复制,必将被载入史册。各方亦敌亦友的战局转换,它们有各自的对手,各方要抵达的道义亦或男人间的战争。作为一个客观理性的记录者与观察者角色,他们对我来说都是记录观察对象,饱满丰富的人性与精彩绝伦的商战,没有立场或倾向,这点你从书中可以读到。

Q:各用一个词来形容你眼中的王石与姚振华。为什么选这个词?对二者有无偏爱哪一方?

A:我可能觉得现在的姚振华中有过去的王石,现在的王石中亦有姚振华,亦如许家印、傅育宁等等这些企业家,他们有超乎常人的胆量、判断力、勇气与执行力,让他们不一样,脱疑而出只是时间问题,时势时机,时代机遇。

Q:《万科局中局》作为对一场“商战”的梳理和还原,却有不少篇幅在描述王石和姚振华的个人经历,是出于什么考虑?

A:他们在宝万之争的剧烈碰撞中出演真实的自己。真实的自己,从过去走到现在,个人经历与成长中,存在着自己;《万科局中局》的商战还原中,存在着他们自己。这些自己和个体,光环下放大的人物,顶尖企业家成为顶尖企业家的自己,必然存在着他们超乎常人或与众不同的性格或经历,而这些,可能商战中那些男人的战争、各自要抵达的道义,在人性中彰显出来的光亮,丰富、嗟叹,遗憾,皆为他们自己,成为了他们。这是还原“人”这个个体本身的他们,亦是最迷人之处。

Q:《万科局中局》中多次提到“一个新的资本市场时代正在到来”及类似的表述,是指怎样的时代?可以详细说说吗?

A:在长达一两年的不同时期,我多次向局中人发问:姚振华一开始是要收购万科么?我多次得到的印证是姚振华开始是想做投资者,万科是好的赚钱的标的。在事态的一步一步发展中,抓住可能性与机会,姚振华“差一点”就真的要收购万科了。

姚振华一点一点买入万科,精密设计步步为营,打了个万科与各方措手不及,堪称经典。这个举世瞩目国际影响巨大的收购与反收购案中,股权分散的公司认真意识到,他们真的可能被“狙击”而失去对公司的控制权,反思股权结构,这对它们来说是真实的一课——从二级市场并购公司成为可能,它不是只存在于字面意义上的警醒,否则君万之争后便不会再有今天的宝万之争,这是资本市场的新时代。

“董事会来了陌生人”将可能越来越多,从二级市场买入到一定股份后,资本方在董事会中提出新的建议,并改变董事会话语权的新时代到来。公司治理完善的新时代到来,如果董事会会进来陌生人,加入监督的成份,董事会有这个预期后,有助于完善公司治理,经得起推敲与时间的考验,资本的作用将越来越发挥出作用,亦有利于资本市场的活力与健全。正如《万科局中局》的序作者美国芝加哥大学博士、上海交通大学高金学院会计学教授李峰,在序中写到的:“撇开对行为动机的道德性批判不谈,野蛮人是否对社会、尤其是实体经济带来价值?大量的学术研究给出了正面的回答。例如,2008年发表于金融学国际最权威期刊Journal of Finance的一篇文章发现:私募对冲基金以股东身份向数百家上市公司提出战略或者经营策略的改进建议之后,这些上市公司的经营业绩得到改善,向股东支付了更多的股息其CEO更加可能被替换掉,而股价也有更加好的表现。”这对于完善公司治理,恐怕不是坏事。

此外,公司的管理层们危机感显然更大了——上市只是发展阶段,亦可能是潜在危机到来时,任何时候都不能掉以轻心。

从资本市场活力层面来看,这亦是资本的作用的一次展现,毫无疑问,它可以让资本市场更具活力。宝万之争标志着中国进入了一个资本市场的新时代,资本市场的收购与反收购的情况可能愈发明显与增多。

还让人们更多的了解保险资金的运用。保险资金对于资本市场来说,具有重要意义,比如,险资作为长期战略投资者的价值。

能否跟上变化的时代,这是公司管理层们危机感的所在。

Q:《万科局中局》对当下及未来的资本市场将提供哪些价值?

A:之前媒体评价《万科局中局》这本书时提到,作为记录中国资本市场建立以来的最大一起并购与反并购的商业纪实书籍,它是中国资本市场发展绕不过的一本书,更是万科这家公司发展历程中绕不过的一本书,亦是中国金融工具运用观察的工具书与记录中国金融监管改革分水岭事件的一本书,更是观察中国政经变局的最佳窗口。

我本人比较幸运的是,能在中国改革开放步入到现在这个时期,碰上了记录中国最顶尖企业家商业策略运用、商业管理与人物个性的“宝万之争”的机会,并通过《万科局中局》的记录,展现出了中国公司与商业文化的发展与变迁,当然,这起最有影响力的并购与反并购、处于其中的公司,它们的发展,更是中国经济发展变化的缩影。

Q:书中最精彩的你认为是什么,有什么经验值得市场参与者学习?

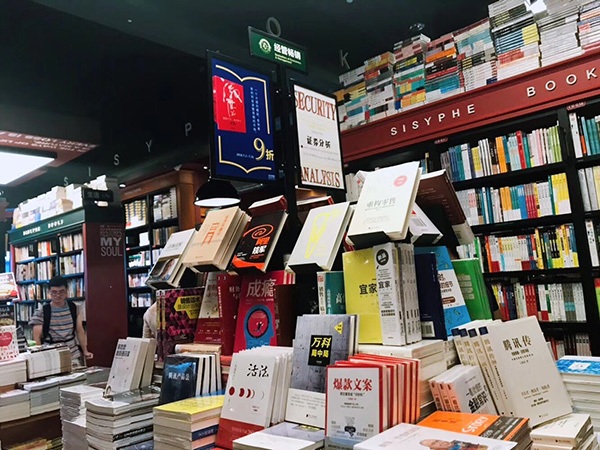

A:一位读者半夜发微信朋友并@我,他说不该半夜看这本书,原因是像在看电影,停不下来。在写作时,考虑到透过商战实例,以故事性的方式讲述金融工具与金融市场、策略的完美结合。姚振华如何快速集结调动资金,从骑自行车,到换摩托车,换奥拓,到换奥迪,再到换保时捷,开到了万科原管理层的门前,非常精彩,这些金融工具的运用,值得公司高管层学习与了了解。

从金融市场与金融综合化发展的层面来看。金融工具是一个具有魔力的工具,它被放到哪里,哪里就可能产生奇特的变化。比如,当它化身资产资源时,它投向哪里,哪里就像被施以魔法,成长的样子超出预期。监管在更新,大公司们应该会越来越重视金融的作用,这是大势所趋,亦是金融功能释放的必然。

宝万之争发生发展后期,万科认知到在管理、资本市场、金融与发展策略与市场研究方面需要增强的地方,它们在广州花几百亿买地块,通过收购公司的方式,这些都是宝万之争后带来的可见变化。

更重要的一点是,市场参与者更加认知到资本的作用与力量。

Q:如何看待“宝万之争”落幕不久后王石离开万科?外界有称王石的离开在“宝万之争”时已埋下伏笔,王石是“黯然出局”?今年王石又宣布出任远大科技集团联席董事长,对此又怎么看?

A:从最近接触王石的一个媒体朋友那里获知,王石现在在接受媒体采访时,不谈万科,不谈宝万之争,不谈个人私生活,王石发生了变化么?万科是贯穿王石一生的履历,事实是王石离开万科董事会了,尽管在董事会换届前,王石争取过留任。书的腰封上有提到“滚石计划”,这个计划早已终结。

Q:写书和平时写新闻报道最大的不同在哪里?

A:写书对视野、格局、认知、知识积累和大局观,以及对事情的了解和掌握程度,对知识的扩展到历史性与价值、特定时期的当下在整体格局中发挥的作用、扮演的角色等等方面都有更高的要求。新闻报道更关注一个点,书是把点能连起来,变成一个丰富立体的场景,亦要关注阅读者。好读、具有知识与深刻认知与洞见、引人入胜、能引起关注、引发思考、并带给人启示的书,必然是一本好书。《万科局中局》能上榜百道好书(财经)榜中榜,非常幸运。

Q:《万科局中局》中有些对人物的心理描述很生动,例如第一章《姚振华的异想天开:收购万科》中这样写道“他已然相信,他与王石和万科管理层不可能这么轻易融合,就像水与油的密度不同,油无法融于水,水无法融入油”。像这一类描述是如何得来的?有无想象、戏说成分?

A:正如你给我的提问一样,采访中的细节追问是支撑记录的最好方式。比如,当提问问到他们无法融合时,你可能接着问,这种无法融合的感觉是怎样的,如果对方不好具像,你可能换个方式问,是不是有点像油与水无法融合那种感觉,回答者可能去思考是不是这种感觉,如果不是,则可能有更他的确切的认知来描述,然后你们再深入下去,直到问到了细节中的细节。在问到姚老板嘴角起泡的场景时,我可能会问到,泡起在哪里,嘴角左边还是嘴角右边,有多大个泡,看起来疼么。比如,在看到王石步入在西安举行的亚布力论坛夏季峰会时,我会观察他的表情、动作、手往哪里放,神态,整个观感等等,这些是为了更好向读者呈现,读者们可以通过这些去亲身感受与体会,这样就把读者与作者连接起来,这也是《万科局中局》尽管是一本商战无间道的好莱坞大片,但是没有阅读门槛的原因所在,读起来有趣。

Q:写作中,如何做到尽量去接近事情的核心或者说事件的真相?

A:追问、印证、再追问、再印证,多方求证,循环,直到穷尽可能,并记录下你追问的过程,穷尽到了如何的程度。

Q:写作中遇到最大的困难、困惑是什么?如何克服和解决?

A:非虚构写作,都是真实存在的,这让书很迷人有吸引力,这本身就对写作提出了非常高的要求。作为《万科局中局》作者,有幸参与并记录了中国资本市场建立以来影响力最大、最著名的上市大公司、民营企业、央企与非上市民营企业这样一个丰富的公司群体之间的商战。

它们背后,都是中国最优秀、最顶尖的企业家,亦是中国资本市场的探路者、参与者与健全和完善的推动者。每个公司在它们所属的行业中都是佼佼者并最具代表性,它们亦是中国公司与商业文化的践行者与推动者,它们是中国经济与全球化发展的缩影。对于一个逾十年来一直从事大金融报道与特写的我来说,仿佛一切都是为了准备好记录它,何其有幸。在方所的《万科局中局》分享活动现场,一位记者问我,大意是说你在写作是否觉得孤独。我觉得这个体验很特别,特别是沉浸其中时。一次我在咖啡馆写到晚上打烊,不得不暂时结束开车回家,人还处在写作状态中,路上周围有车嘀我,我不明白为什么,反应过来时,我才意识到自己没有开车灯。

Q:最后,请用一句话来推介一下《万科局中局》。

A:南方网评价《万科局中局》的一篇书评中提到:“阅读中的细节可以看出,朱宝女士的《万科局中局》可能涉及的信息量有多大,以及有多少关键核心细节。这本书的面世,弥足珍贵,值得收藏。”

评论