作者 | 多米

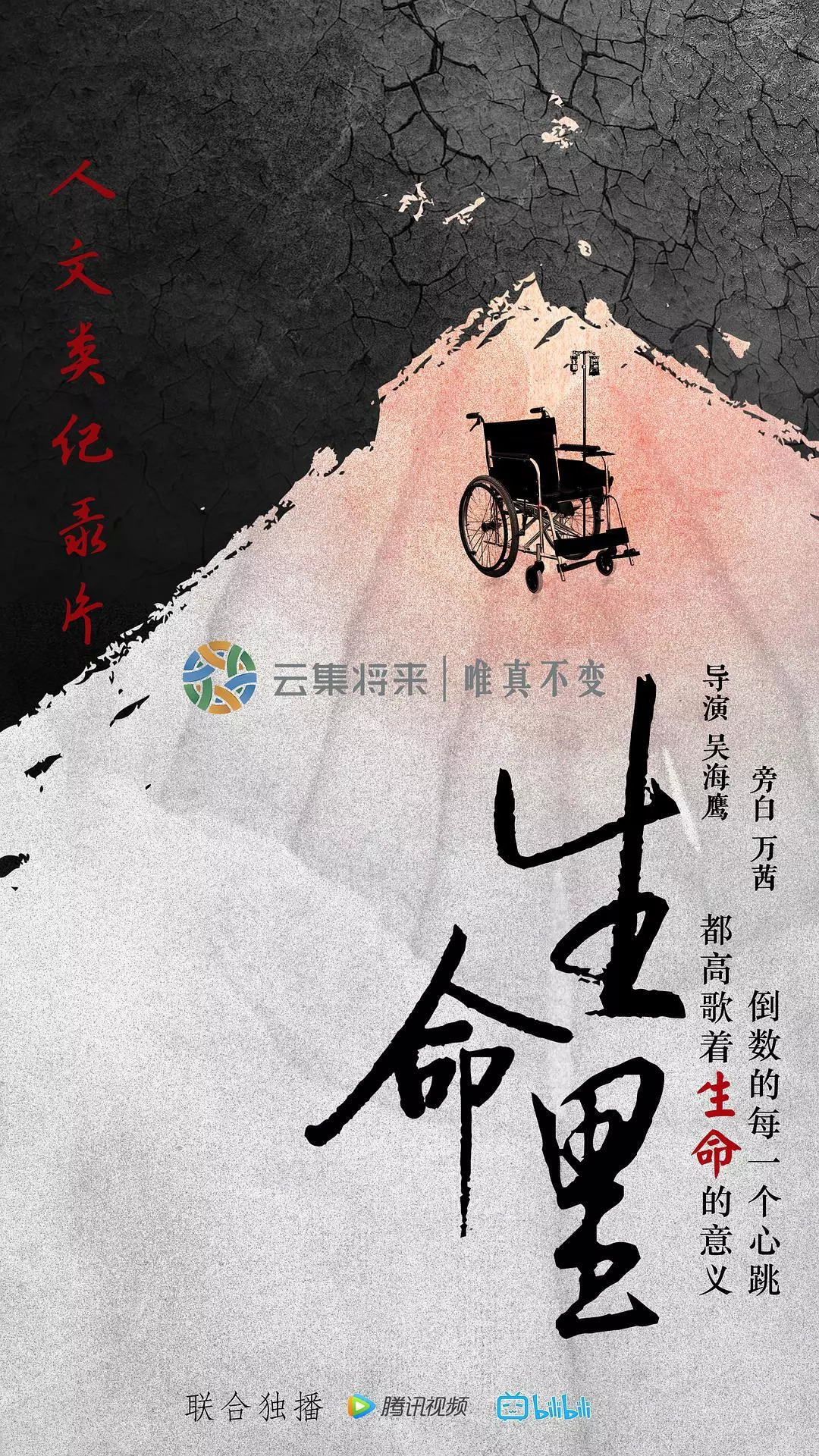

上海临汾社区的舒缓疗护区里,四十几位临终者清楚地明白自己即将离去,他们最后的时光被记录下来。今年秋天, 一部聚焦“临终关怀”话题的纪录片《生命里》出现在观众面前。

面对死亡的恐惧和病痛的折磨,这部作品没有给人“消费苦难”的观感,反而以豁达从容的心态来消解恐惧和痛苦。平静水面下等待发掘的意义和概念,吸引到很多观众的目光。

多年来,社会现实题材的纪录片,始终以不高的频率夹杂出现在一众自然地理、历史人文纪录片之中。真实世界的人生不好拍,但它恰恰是最能凸显纪录片敏锐触角和精神价值的题材,也是最见功夫的领域。这些片子,有的盛誉满满,有的却无声无息,但这其中绝不仅有市场的原因。

表达“死亡”,《生命里》精彩而磊落

在距离死亡很远的时候,人生常被各式的话题惊喜或烦恼,除了死亡。《生命里》四十多个生命的结尾时段,却异常清晰地让人们感受到生命的存在和界限,在感动之余自然而然地开始反思自己的人生。这是《生命里》这部片子来自于主题本身的力量。

但是,“生死”话题的力量,不能直接嫁接给作品。

面对严肃和宏大的主题,创作团队的技术和态度都要接受更大的考验。如何获取拍摄对象的许可、怎样和人物沟通等都是老生常谈的问题,但也都是拦在创作团队面前的第一道难关,尤其是“临终关怀”这种话题严肃的社会现实题材。

其次,突破了取材难题后,面对天生有力的素材,要怎样拍摄加工呢?

《生命里》的回答,是沉稳而不炫技的镜头语言。吴海鹰导演介绍说,《生命里》的拍摄摒弃了推拉摇移的渲染,基本都是固定机位的拍摄方式,“不想因为机器去干扰他们的情绪,打扰他们的生活,或者去刻意渲染面对死亡的痛苦与难堪。”这样的画面语言,在拍摄过程中,是对临终者的尊重和情绪上的保护。由此体现出的克制和平淡,更让很多观众明白创作者磊落自持而不去“消费苦难”的态度。

看待这些病人,这部纪录片不是同情和侥幸,而是尊重和学习。

临终关怀的病房里,有的人耐心感知细小的美好,也有人垂头丧气,时时抱怨。面对即将到来的死亡,面对了无生机的环境,影片中几乎每一种人物状态都是很容易被理解和接受的。但哪一种更好,相信每个观众心里都有自己的答案。

《生命里》的总制片人蔡懿鸣说的,“在一些发达国家和地区,临终关怀已经形成了一套成熟的模式,而在我国,‘临终关怀’服务尚处在起步的探索阶段。比起起步晚,‘临终关怀’面临的最大挑战还是社会偏见。希望每一位观众都可以享受当下每一天的生活,也可以直面自己人生最后的旅程。”

重塑边缘化题材的“观众缘”

社会现实题材,往往意味着独特的故事和小众。就像硬币的两面,特别的故事容易激发好奇心,话题本身具有吸引力。但稍稍走近时,它们与观众之间的疏离感和陌生感,应该如何化解?

之前有讨论过,今年暑期的两部社会现实题材的纪录电影《最后的棒棒》和《大三儿》,上映一个月左右,票房仍在百万大关徘徊。是纪录电影不符合暑期观影需求,还是边缘题材让观众找不到共鸣呢?两种因素都有,但这些问题并非无法破解。

因为除了客观环境之外,纪录片本身的品质和成色更显著地影响着作品的口碑和评价。或许很多创作者团队仍处在探索中,《最后的棒棒》就收到很多“人物状态不自然”“剪辑不专业”等评价。同样是反映边缘劳动群体的纪录片《三和人才市场》,虽然素材同样有限,但从“三和大神”的工作状态谈到“留守儿童”的无奈和不甘,在更大的社会图景中最终呈现的效果增强了观众的代入感。

对于后者,有网友说,在深圳三和人才市场打拼的年轻人们,和蜗居在北上广的大学生们,本质上并没有很大差异,很多观众都从“三河大神”的世界中,看到了自己生命里的理想与现实。就是这份“共情”,使纪录片的小众题材可以高质量传达到更大的受众群体中。

《生门》《人间世》《急诊室的故事》等医疗相关的纪录片中,那么多罕见的病例和形形色色的人物形态,也正是因为抓住了“生命”与“亲情”的共鸣话题,才让观众在窥见这些陌生的人物和故事时同样感受到喜悦或悲伤。

挖掘足够优秀的故事

有时候,一个好的故事,对纪录片人来说是可遇不可求的宝藏。对社会新闻、社会问题具有高度敏感的纪录片导演周浩,“参与式”拍摄了自己与“龙哥”的交往互动过程。这部包含着暴力、犯罪、毒品、爱情等元素的纪录片《龙哥》,给很多观众留下了深刻的印象。片子完成后,周浩期待的是,在龙哥和郭永昌出狱后,拍两部他们的续集影片,“那就堪称经典了”。这样的经典,离不开素材本身的能量。

在去年阿姆斯特丹纪录片节(IDFA)上,范俭执导的《摇摇晃晃的人间》获得了评委会大奖,这个故事的主人公余秀华,是一位来自农村而患有脑瘫的诗人。难以治愈的疾病和形同陌路的婚姻,给她的生命带来与众不同的经历。

余秀华的诗够坦诚,有灵气,成名后拍摄她的团队也是络绎不绝。第一次采访,范俭做足了准备,“与其说是我了解她,不如说是让她了解我。我要在她走之前给她留下印象,告诉她我等着她回来。”他用了三天时间阅读了余秀华所有的诗歌,让对方感受到自己做足了准备。渐渐地,范俭与团队用诚意连接起他们与余秀华的精神通道,面对这么多想要拍摄采访余秀华的“同行”,他们的作品也就脱颖而出。

豆瓣上有观众说,余秀华这个题材一拿到,就等于一张制胜王牌。但其实,现实故事并不是明明白白摆在那里的,怎样去沟通,去表达,去挖掘,都是纪录片创作者必须暗自付出辛苦的地方。

纪录片需要表达态度吗?

纪录电影版《最后的棒棒》的结尾存在较大争议。有些观众认为,影片前段和中段表现了那么多生活的艰辛和无解的困境,结尾却陡然绕回温馨团圆的结局,既有损真实又影响情绪的传达。那么,纪录片需要(或者说应该)表达态度吗?

一部纪录片作为影像作品而不是调查报告,它的创作者在确信自己与被拍摄对象达到良好沟通并且完全尊重对方的条件下,是可以在作品中适当融入态度的,这也是创作者的意义所在。一般来说,从拍摄采访到后期制作,通过素材取舍和剪辑手法就可以潜移默化地影响观众的理解,创作者对于作品的影响因素从来就无法隔绝。

也正因为如此,纪录片的“真实”始终是创作者和观众热议的话题。在众多纪录片作品中,的确有非常不客观,甚至难以称得上合格的作品出现。很多年前,有一部以采访为主要形式的纪录片——《穷忙》,讲的是人们“越穷越忙”的故事,其中明显带有诱导性的提问,被采访对象不知所措的附和与回答,使每一个画面、每一句台词都坚定地指向创作者预设的“越穷越忙”的命题。这样不尊重被采访对象、不尊重创作原则的拍摄方式,显然要排除出可以讨论的范围。

关于融入态度的问题,《生门》是一个很好的例子。制片人戴年文说,“我当然会在片子里放自己的东西,但我不会把它打成字幕。观众愿意理解到什么程度就是什么程度,那是他们的解读和感悟。这部片子,大家多年之后再来回看或许会有很多新的想法。”这些小心思藏在镜头语言中,藏在故事出场顺序里,也藏在每一处剪辑中。

剧版《生门》很明显的一处“设计”,在于从春节开始,到新的春节结束的拍摄时间段选择。无论经历多少苦难,新的生活依然会到来,这是摄制组想要传达的概念,而从评论留言中可以看到,观众也确实因为最后一集的春节而感慨万千。相信这份默契是很多纪录片人都在期待的。

余秀华曾在自己的文章里形容,这是“小人物的生活,小人物的悲愁;小人物的狭隘和辽阔;小人物的惧怕和坦然”。很多故事,没有人去拍就很少会有人知道。千万种环境下每个生命各自绽放的力量,就缺少了诉说的信道。社会现实题材纪录片,正因为这样才具有无可替代的意义。

还记得《生命里》医院周围的居民楼上,家家户户不约而同地挂着反光的镜子,都是为了反射“晦气”。镜头里一片明晃晃的光影,无声叙述着临终病人已经被世界隔绝和抛弃的事实。这样的画面是在指责周围的那些住户吗?在我看来,迷信也好,排斥也好,镜子的出现,并不指向临汾社区居民独有的思维方式,它反映的是社会上普遍存在的观念和态度。看了《生命里》这部纪录片,人们如果能感到共情甚至敬意,那么未来更多临终关怀中心的病人,就可以少接受一些类似“镜子”们的拒绝和抵触。

市场、环境、受众,不是拒绝摄制这类题材的理由,诚意和技巧都能让一部好的作品得到应有的认可,并且在某些时刻削弱人们心中的冷漠疏离,把世界引向更加包容而坚强的方向。

评论