世界最大书展法兰克福书展9日在德国法兰克福会展中心拉开帷幕。法兰克福书展于1949年由德国书业协会创办,其宗旨是允许世界上任何出版公司展出任何图书。今年是法兰克福书展70大寿,共吸引了来自102个国家的7300多家参展商,以及1万名全球记者,将举办各类活动4000余场。

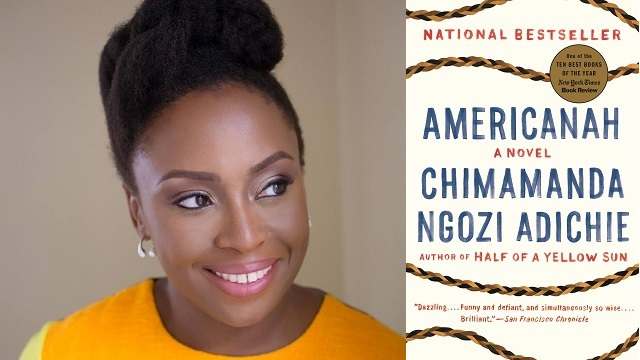

当晚,尼日利亚小说家奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)被授予品特奖。在颁奖时,她谈到了作家的责任,认为作家应该讨论政治问题,为公共事务发声,“作为一个艺术家,我对艺术负有责任。作为一个公民,我就对真理和正义负有责任。”

“艺术可以照亮政治,艺术可以使政治人性化,艺术也可以为真理照亮光芒。但是,有时候,这些还不够。有时候政治必须被当做政治来讨论。今天没有比这更正确和更紧迫的事实。”阿迪契在演讲中说道:“这个世界正在逆转,它正在发生变化,它在暗下来。我们不能在旧有的秩序下自满,我们必须找到新的方式去行动、去思考。许多西方国家的政治中公然充斥着哈罗德·品特所谓的‘喂给我们的、大量织锦般的谎言’。我们必须知道真相是什么,我们必须把谎言称作谎言。”

品特奖每一年会颁发给一位杰出作家,嘉奖其在作品中展现了“生活和社会的真相”。今年这一奖项颁发给阿迪契,评委们认为她“对性别、种族和全球不平等有着无可估量的、深入复杂的理解”。

以下是2018年法兰克福书展新闻发布会上奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契的演讲,在20分钟左右的演讲结束后,现场掌声持续了长达数分钟:

《闭上嘴,写你的去》

我一个法兰克福的朋友让我以“我喜欢法兰克福”开始演讲,她说法兰克福人喜欢听人这么说。所以:我喜欢法兰克福。

我是罗马天主教徒。小时候,我经常去教堂。我的家人每个星期天都去圣彼得教堂,尼日利亚大学校园里一栋白色高楼,我就是在那里长大的。教区牧师是一个大学讲师。就罗马天主教堂而言,它是开放的、进步的,颇受欢迎,虽然星期天的布道依然沉闷。

几年后,我听说教堂易手,新来的教区牧师仿佛更加关注女性的身体。他指派了宗教警察(一群男孩)站在教堂门口检查每个前来的女人,并且决定谁有权进入教堂。许多孩子的祖母们被拒之门外,因为她们的衣领看起来“太低“。

在离开多年之后,我回家看望我的父母,再次去到了那个教堂。我穿了一条传统长裙和一件再普通不过的短袖衬衫。但在教堂的入口处,我被一个年轻人拦了下来。他板着一张正经的脸,如果换作另外任何一个地方,我都会觉得滑稽。他让我回去。“你的袖子太短了,”他说,“你的胳膊露了太多肉。”他告诉我不能进入教堂,除非我在肩膀上裹上一条围巾。

我被激怒了。这座教堂是我快乐的童年的一部分,承载了记忆里多少的欢笑。现在这个地方变得不再把女人当作人来对待,而是把女人当作必须规范以防骚扰的身体来对待。而目的呢?只是保护男人伤害到自己。

因此,我决定在尼日利亚一份知名报纸上发表一篇关于这件事的文章。我以为这篇文章可以引发更多的行动,或许大学社区最终会站起来说“够了”,并向主教、教皇或任何当权者请愿,把这位牧师赶出去,把教堂恢复成一个受欢迎的地方,一个不再厌恶女性的地方。

但这一切都没有发生。相反,我为我自己因为这篇文章而受到的攻击感到震惊。总而言之就是:闭嘴吧。好大的胆子,你一个年轻女人怎么敢挑战神职人员?

我还发现了一个很有趣的事实,那就是对我文章的批评和牧师对女性的态度都源自于一个相似的冲动——掌控女人的需要。这冲动否认女性对自己身体的自主权,是不把女性当作人看的标志,这种现象存在于世界各地——包括那些在中东被迫裹住自己的女人们,在西方被认为是荡妇的女人们,还有在亚洲公共浴室里被偷偷录像的女人们。

这种冲动也存在于自由的文学世界里,女性作家经常把她们笔下的女性角色写得“更可爱“,仿佛全人类的女性都必须小心翼翼维护这份“可爱”一样。回到那天在教堂发生的事。显然,我的举动是基于平等原则的反应——如果男人可以决定在教堂穿什么,女人也应该如此。但何况,那天天气很热,教堂里的职员都不工作时,我最不想做的事就是在肩膀上裹上一条让人发痒的围巾。

所以我无视了宗教警察的存在,走进去并坐了下来。牧师被告知有一个固执的女人强行闯入教堂,她为暴露了过多手臂而有罪。牧师在圣坛上训斥了我一顿,弥撒过后,我的家人说,这些话实在不友好,这显然太轻描淡写了。

那次经历让我意识到自己的想法有多天真,以为“说出去”就会得到广泛的支持。但它至少让我明白了说出什么是重要的——一个人必须说出,不是因为你确信你会得到支持,而是因为你不能保持沉默。我知道教会曾经是什么样子,我看到它变成了什么,对此我不能保持沉默。

有时我被称为积极分子。我常常不很情愿,或者在精神上抵触——我从来不会用这个词来形容我自己。也许是因为我在尼日利亚长大,我看到过真正的积极分子是什么样的,那些为事业献出生命的人、那些展现出非凡奉献精神的伟大的人,而我只能仰望。

我把自己看作一个作家,一个讲故事的人,一个艺术家。写作给了我生命的意义,它使我在一切顺利的时候感到最幸福,也让我在失落时痛苦。但同时我也是一个公民。作为一个艺术家,我对艺术负有责任。作为一个公民,我就对真理和正义负有责任。

最近一个熟人让我明白了这之间的区别。由于尼日利亚对我发表的关于女权主义言论产生了敌意,他对我说:“尼日利亚人对你的书没有意见,他们只是对你的政治倾向有意见。他们希望你‘闭上嘴,写你的去’”。

几年前,尼日利亚政府通过了一项法律,规定同性恋是犯罪行为。我认为这项法律不仅不道德,在政治上也是荒谬的。同样是这位朋友告诉我,他不明白我为什么会反对这项很多尼日利亚人支持的法律。

他告诉我:“你可能会失去很多东西,但是没有收获。”他是认真的,他在用自己的方式保护我。但是那句“没有任何收获”是不正确的,因为生活在一个公正、平等地对待每一个人的社会是每一个公民的梦想。如果我可以改变一个人的想法,让一个人独立思考、反对法律,我就收获了很多,因为那样的话,我就在人类进步的征程中贡献了一小步力量。

艺术可以照亮政治,艺术可以使政治人性化,艺术也可以为真理照亮光芒。但是,有时候,这些还不够。有时候政治必须被当做政治来讨论。今天没有比这更正确和更紧迫的事实。

这个世界正在逆转,它正在发生变化,它在暗下来。我们不能在旧有的秩序下自满,我们必须找到新的方式去行动、去思考。许多西方国家的政治中公然充斥着哈罗德·品特所谓的‘喂给我们的、大量织锦般的谎言’。我们必须知道真相是什么。我们必须把谎言称作谎言。

这是一个勇气的时代,我对勇气的理解就是无所畏惧。勇气可以让你在感受到阻碍时依然一往无前。

这是一个需要讲述更多复杂故事的时代:仅仅知道难民在受苦,以及知道他们不适应新的社会是不够的;我们必须知道是什么在伤害他们的自尊,他们渴望什么,谁想要战争以及谁把难民逼上了这种绝境,是谁需要为此负责。

这是一个需要阐明经济优越性不等于道德优越性的时代。

这是一个需要对移民主体逐个分析的时代,并且保持绝对诚实。搞清楚问题出现在移民中,还是只存在于移民中的特定的一些人——穆斯林、黑人,或棕色人种?

这是一个需要大胆讲故事的时代,一个需要新的讲故事方式的时代。需要出现不同的声音,不仅是因为我们想要政治正确,更是因为我们想要真理。如果我们继续假装只有一小部分人代表整个世界,那么我们会永远对这个世界一无所知。

这是一个需要我们重新反思如何看待故事的时代。人权问题不仅仅是关于政府镇压的大事件,它也关于那些私密的故事。家庭暴力和难民庇护权利一样,也是人权问题。埃莉诺·罗斯福(Eleanor Roosevelt)在谈到人权时说:“如果公民在自己家里都不能言行一致,那么我们在更大世界里的努力也将是徒劳的。”

环顾世界,女性开始发声,但是她们诉说的故事仍然没有被认真倾听。

我们需要把更多女性的作品推到公众面前。我们知道,一般男作家和女作家的作品女性都会读,但是男性只读男作家的作品。是时候回答“女人到底想要什么”这个问题了,是时候让所有人都意识到女人想要的其实仅仅是和男人一样的基本人权。

当今世界,人与人之间有巨大的想象的鸿沟。对女性缺乏同理心是因为大家对女性故事不了解,关于女性问题的故事没有被广泛地承认和接受。这就是为什么那么多人会认为,有很多女人愿意一早醒来编织一个被性骚扰的谎言。我认识很多想要成名的女人,但是我不认识一个愿意因为性骚扰而成名的女人。我相信这些是把女人看得太低了。

美国最高法院法官鲁思·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)有一次被人问到,“你认为最高法院中有多少名女性法官是公平的?”她回答:“全部九名”。人们在听到这个回答往往极为惊讶,他们会说:“可那是不公平的呀。”事实上,在相当长的时间里,九名法官全部都是男性,没有人觉得不公平。就像现在世界上绝大多数地方掌权者都是男性,却没有人觉得不公平一样。

在某种程度上来说,女性在这个世界还是隐形的,女性的经历也是不被重视的。现在是我们大家承认这一切的时候了,就像聂鲁达(Pablo Neruda)说的,“我们属于伟大的人类,不是少数人类而是大多数。”很多时候人们都把我当成女权主义偶像,我有一顶帽子上面写着“女权偶像”,但我今天没戴。

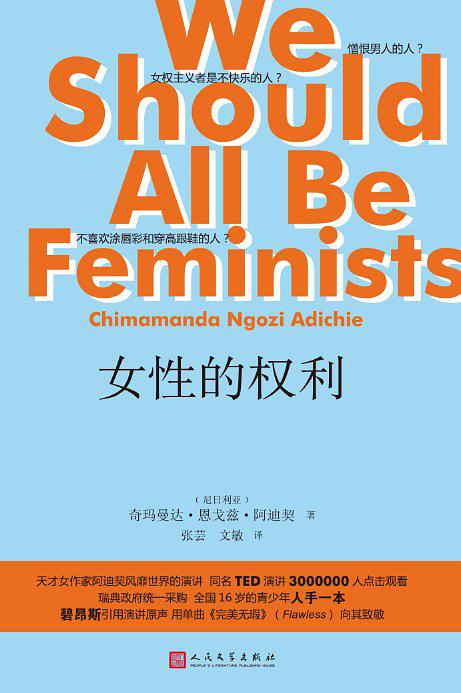

[尼日利亚]奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契 著 张芸 等译

99读书人·人民文学出版社 2017-06

作为一个女权偶像,意味着人们喜欢和我讨论女权主义。我会说伊博语和英语。在家人和朋友之间,我们经常两种语言交叉使用。一次我一个好友用英语说她去看了心理咨询师。伊博语中没有关于性别的特别发音,所以男人和女人都是一个音节。我的朋友说,“我去看了心理医生。”我问:“那他怎么说的?”我的朋友开始大笑,她说:“你经常告诉我们不要做任何假设,但是你刚刚就假设那个心理咨询师是一名男性。但她明明是个女人。”我特别羞愧。我意识到,有些固定思维是多么深入地嵌入到了我们的社会DNA中。

文学是我的宗教。我从文学作品中学到人们都是流动着的,所有的人类都生活在一条长河里。同时我也学到了,人们本性善良,在我们做到行事正确和公正之前,我们不需要追求完美。

我有两个家,一个在尼日利亚,一个在美国。我经常对有两个住址的人翻白眼,直到有一天我也变成了其中一员(有些时候我会对自己翻白眼)。

当我二十年前第一次到美国上大学时,我发现我有了一个新的身份。在尼日利亚我只对自己的种族和宗教有一定的认知——我是伊博人并且是个基督徒,但是在美国我又有了一个新的身份:黑人。我不经常把生活里的经历放到我的小说里,但是让第一次让我意识到自己是黑人的那个场景却很难抹去,我把它写进了小说里。那是一个有关种族歧视的情节,编辑告诉我太假了。她说:“这种事绝不会发生在真实的生活中。”

我想告诉她的是——可是,它的确发生在了我的生活里。但是我没有告诉她这一点。因为当我教授创意写作课时,我告诉我的学生千万不要用真实的生活去评价小说,“如果你的小说情节对于读者太过离奇,那就说明你没有达到足够的文学性,用你的文字终止怀疑。“

我以前这么对我的学生讲,因为我相信这一点。但是渐渐地,我发现我对这一观点愈发质疑。因为我们相信什么,或者决定我们相信什么的,其实是经验本身。那位编辑认识多少黑色人种?听说过多少真实的黑人故事?她是基于什么判断事物的可信度的?现在是时候扩展我们的认知边界了,扩大我们的框架,认识到已经存在的东西有时可能过于狭隘,无法适应人类复杂的多重体验。

[尼日利亚]奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契 著 张芸 译

99读书人·人民文学出版社 2018-01

我认为我们需要更多的政治题材的故事——更多面对世界的故事。但我也认为,我们需要的是不带有明显政治色彩的报道。我每年在拉各斯教一个写作工作坊。当我选择最后的参与者时,我有意识地努力去获得不同的声音——不同的阶级、不同的地区、不同的宗教。

两年前,一个叫Kelechi的年轻人来到了工作坊。他是工薪阶层,聪明,是一名记者。有一次一个学员写了一篇文章——没有情节、语言丰富,是关于成长的迷思的。我觉得那篇文章很不错,Kelechi却很困惑。“这篇文章没有故事性。它什么也不能教会我们。”他说。

现在回想起来,我对我当时的回答很羞愧。我说:“我很抱歉这个故事没能教你如何建造一座房子或者怎么找到一个工作。”我这种可耻的势利的反应,是被那些创作文学、教授文学、宣扬文学的人的时髦想法影响的——质疑文学的实用性是最纯粹的庸俗主义。

过了一会儿,我开始思考这个问题,Kelechi问的实际上是一个更宏大更重要的问题。文学是重要的吗?文学有用吗?我们可以继续将文学视为一种不可质疑的崇拜物,或者我们可以重新定义一些问题的边界:到底什么算是有用的?在混凝土中有用吗?

我希望我那天可以回答Kelechi,问题出在我们对“有用”的定义上。文学不能教会我们什么。文学不是那种“重要”的东西。人们读书是为了安慰,为了感动,人们读书是为了想起那些优雅、美丽和爱,也想起痛苦和悲伤。所有这些都很重要。所有这些都是有用的经验。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论