作者:妙脆角

2018年是中国改革开放的第40个年头,也是中国电视剧诞生的60周年。在10月11日北京秋推会《中国电视剧发展北京论坛:“继往开来,再铸辉煌”中国电视剧高质量发展之路》论坛上,首都影视发展智库召集人、中国文艺评论家协会副主席、清华大学尹鸿教授发布了改革开放以来40部经典电视剧作品名单。他认为,这40部作品代表了中国电视剧的两个重要品质,一是与现实密切联系;二是敢于创新,在政策、产业、市场、技术的变化中不断突破。

改革开放以来,现实生活和荧幕故事血肉相连,共同生长。中国电视剧从黑白变为彩色,从单本剧发展为中长篇,始终以写实的触角深入历史和生活,书写“国家和民族的私生活”,对现实的关怀从未缺席。电视剧创作者用作品连通当下、过去与未来,提醒我们从何处出发,又将去向何方。

80年代:电视连续剧剧本怎么写?

改革开放带来了电视机的迅速普及和电视观众的规模化增长,也打开了更自由的话语空间。知识分子高歌理想主义,大众生活逐渐被喇叭裤、太阳镜、高山头、邓丽君的歌曲装点成生机勃勃的样子。人们近乎贪婪地攫取失去的十年时间,同时也在时代洪流的裹挟下一路狂奔。

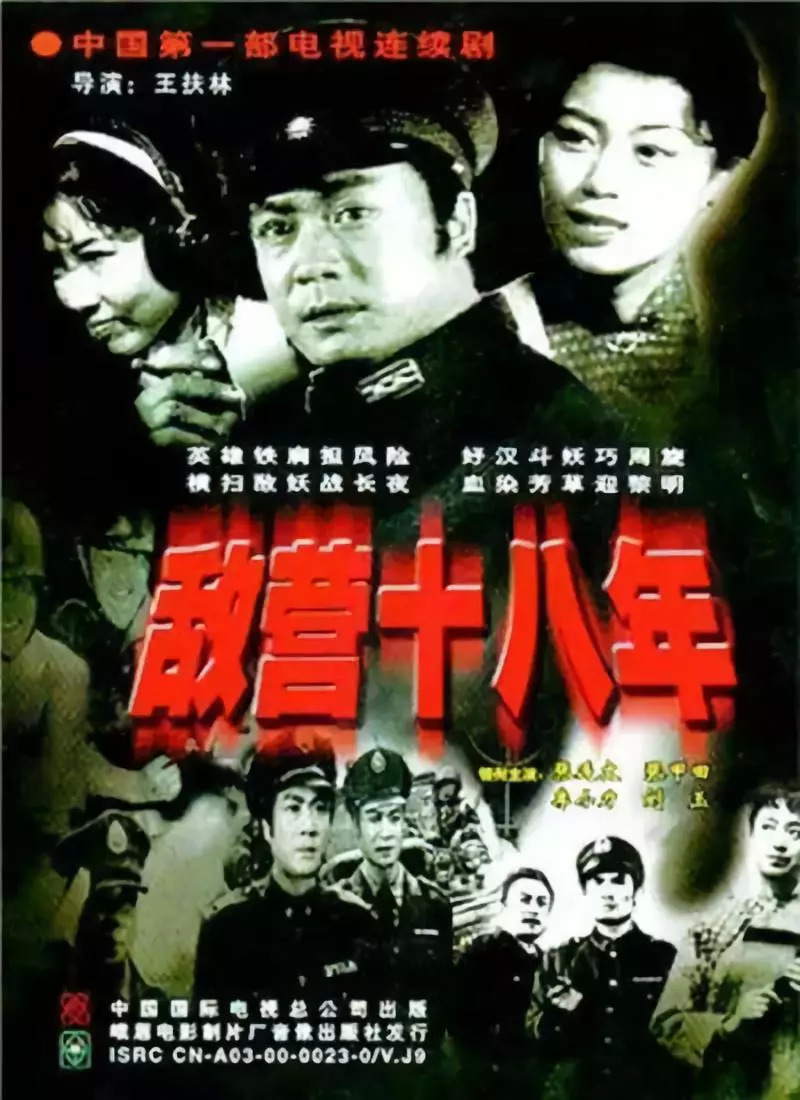

1981年春节期间,中国内地第一部真正意义上的电视连续剧《敌营十八年》在中央电视台播出。为了减少《加里森敢死队》等译制片带来的负面影响,《敌营十八年》的筹拍紧急上马,获得了在导演王扶林看来近乎“天文数字”的10万元拍摄经费——但显然这对于拍摄一部情节跨越18年的九集的连续剧实在寒酸。在97天的拍摄时间里,剧组辗转多地,拍摄了2000多个镜头,100多个场景。或许以今天的标准来看有点“粗糙”,但这部剧当年最高收视率达到99%,脍炙人口的主题曲《曙光在前头》也点燃了国产电视连续剧发展的燎原之火。

《敌营十八年》本是贵州作家唐佩琳发表在《山花》杂志上的电影文学剧本,中央台决定将其改编为电视剧。“电视连续剧的剧本怎么写?”这是贵州作家唐佩琳来到北京商谈《敌营十八年》剧本改编事宜时最大的问题。没有人能够回答。此时国内的电视剧还是一片空白,书写中国电视剧是一项前无古人,为后来者开路的冒险。最终唐佩琳摸索着,按照章回小说的路数用半个月改写了10集的剧本,拍摄完成后剪成9集。这短短的9集不仅展现了我党地下情报工作者的英勇形象,甚至破天荒地突破脸谱化设置,为主人公江波安排与女特务的“挑逗”戏,以至于在风气尚不开放的当时被指责“低俗”。

彼时电视剧剧本面临着精英话语和大众趣味的双重审视,如何调节平衡并非易事。《四世同堂》《西游记》《红楼梦》等经典文学作品改编打通了“阳春白雪”和“下里巴人”的审美隔阂。近乎古板而执拗的对于“美学”的要求,使得当时的文艺工作者憋着一股“死磕”的劲头,突破拍摄条件甚至是社会经济水平的限制,创作出至今仍不褪色的经典作品。

林汝为编剧执导《四世同堂》时,为了忠于原著几乎踏烂了老舍遗孀胡絜青家门槛;86版《西游记》的制作团队以唐僧取经的精神完成自己的“真经”,创下至今无法超越的3000余次重播纪录;《红楼梦》剧本虽然未曾像原著般“批阅十载、增删五次”,也是周汝昌等一批红学家历时两年多呕心沥血而作。改编这样的“大IP”并未让当时的剧作者产生 “躺赢”的懈怠念头,而是如周汝昌所言,“每行一步都惴惴有临履之忧”。

“万马齐喑”的文革刚刚落幕,人才的断层尚未得到恢复,电视剧领域的空白又亟待填补。对比国内外电视剧领域“人有我无”的落差,文学、艺术等相关领域的知识分子投身电视剧编剧。他们被迫切的历史责任感驱动,用文学艺术的高度要求剧本,对作品近乎执拗,对自己近乎苛责。纵有高居神坛之上的《红楼梦》在手,“临履之忧”依旧贯穿了周汝昌的一生,未能将这部煌煌巨著更好地呈现在荧幕上成为他终生的遗憾。

尽管在80年代精英话语统领着文艺界,身在庙堂之高的电视剧创作者没有远离人间烟火。这些文化精英以他们的理解关照着“非主流”的主流生活,以全景视角书写社会现实:《蹉跎岁月》反映了知青的上山下乡运动;《赤橙黄绿青蓝紫》由一个开煎饼摊的叛逆青年引出都市景观和青年风貌变迁;《高山下的花环》则展现出战争中青年男女的勇气与追求。这种纪实性,从中国电视剧诞生之初就镌刻在其基因中。

90年代:涉过湍急的河流

90年代,中国大步拥抱消费时代,王朔曾提到:“大众文化已不是天外隐雷,而是化作无数颗豆大的雨点儿结结实实落到了我们头上。”商品经济的浪潮一股脑抛出太多的故事和问题,“人们正对眼前这湍急的河水战战兢兢,人们正为受困于狭小的区域哀哀怨怨。”面对陡然剧变的生活环境,电视剧创作者需要更为深入地参与到大众生活中来,成为涉水渡河者的灯塔。

这一时期的电视剧题材更为具体化,《编辑部的故事》《外来妹》《车间主任》等聚焦了特定职业,特定人群,甚至出现了“京味电视剧”等地域特色鲜明的作品流派,体现出初步的受众细分趋势。小切口的题材选择,为迷茫的90年代观众提供了具体的情感投射、寄托对象。

“举国皆哀刘慧芳,举国皆骂王沪生,举国皆叹宋大成”,1990年11月,引发万人空巷、举国热议的现象级电视剧《渴望》横空出世。三位主人公纠葛复杂的情感故事直面普通人的悲欢离合,以更为通俗和娱乐化的亲切姿态贴近大众,亦成为中国家庭伦理剧的开山之作。以现在的标准评判,《渴望》打破一切圈层,席卷各类观众,是当之无愧的“剧王”、“爆款”——“只要人家两口子打架,女的总管男的叫王沪生。”

《渴望》的剧本脱胎自一篇不足300字的新闻报道,讲的是一位女工辛苦将捡到的孩子拉扯成人的故事。当时国产室内剧仍是一片空白,几个年轻人——陈昌本、郑万隆、王朔、李晓明和郑小龙鼓足劲决心要做一部“好看”的电视剧。面对相关领域的荒原,这时候的年轻人仿佛开疆扩土的牛仔,一方面带着混不吝的游戏精神,另一方面则是咬紧牙关拼了命要做出一番事业。没有什么标准化的创作流程,只是小伙子们在饭店侃大山,带着横冲直撞的直觉和热血。

“在有限的室内空间内,能想到的女性的美德,什么美丽善良、正直大方、忍辱负重全部集中到她的身上,然后让她不断地受人欺负、遭遇磨难,不怕观众不流下同情的眼泪。”在这样的创作思路下,诞生了刘慧芳、王沪生、宋大成,以及发生在他们身上牵动人心的故事。如今的年轻观众可能挑剔这些角色的标签化,但那些“过时”的设置与作品诞生的时代刚好契合。

从《渴望》开始,北京艺术中心的主创团队不仅在持续探索电视剧的通俗化之路,甚至以《北京人在纽约》的拍摄试水商品经济。这一项目于1992年5月筹拍,彼时南方谈话尚不足以让观望者横下心摸着石头过河,中共十四大又尚未召开。“给作家以黄油和面包”的时代已然结束,编剧李晓明对《北京人在纽约》的商业属性有着清楚的认识——“这回可全是外景戏,我得把场面往小里写,是吧?所以呀,郭燕被救那场戏我给改了,就知道你们准保没钱请那么美国警察和美国警车……我写王起明冒充警察把坏蛋给吓跑了。”

《北京人在纽约》破天荒地依靠贷款拍摄,被评价“为了筹集150万美元,逼上梁山”。整个主创团队,包括北京电视艺术中心上下都抱着一股破釜沉舟的疯狂劲儿——领导说:“抵押就抵押,了不起解甲归田,回乡务农”;职工说:“抵押就抵押,把自己押进去再把自己买出来大不了咱们归银行所有,那样,也许就再也不缺钱了。”本应被严加管束的意识形态产品纵身跃进市场经济,为河边跃跃欲试的人注入一针强心剂。电视剧不再只是历史的记录者,而是更为积极地参与其中。

新世纪:当我们谈论现实主义时,我们在谈论什么?

在新世纪的头十年,《大宅门》《闯关东》《大明王朝1566》等非现实题材的“神剧”扎堆出现,这些作品说的是往事,却以其精神照拂当下。实际上,“现实主义”并非要求创作者死守“现实题材”。如尹鸿教授所言,不管是古装剧,还是现代戏,都能直接或者间接接触到的社会最隐秘的痛点和人们最迫切的焦虑,甚至在有些时候,古装戏可能是更为迫近现实的一种艰难选择。因此,即使在《激情燃烧的岁月》《亮剑》《士兵突击》等军旅题材作品中,观众依然能代入自身,收获生活的启示。

进入千禧年以来,浸润在市场经济中的电视剧变得更为通俗化、娱乐化。电视剧创作从高处降落至个体生活与微观社会单元,在《金婚》《奋斗》《媳妇的美好时代》等作品中,“家”取代“国”成为叙事核心,即便是宏大的年代戏也强化了个体化叙事。此外,戏说、玄幻等各种类型的古装剧水涨船高,非现实主义题材作品占领市场,甚至出现大批脱离实际、凭空杜撰的“悬浮剧”。互联网文化也带着席卷一切的气势向电视剧创作发起攻势,中国影视产业在网络时代依旧狂飙猛进,但也面临着空前的杂音与挑战。

网络时代,观众不再像上世纪那般对着“粗粮”也能狼吞虎咽,中国电视剧告别“有没有”、“够不够”的挑战,而需解决“好不好”,“精不精”的问题。据统计,如今每人每天工作生活之余,真正的空闲时间平均只有5小时。人们有了更多选择空间,电视剧吸引一家人甚至是几家人蹲守节目开播的魔力已经消失,一部剧引发“万人空巷”的神话在海量信息的小屏时代也难以重现。

随着电视开机率的逐年下降,电视剧的播放平台正在向网络平台转移。相比于从前自觉或不自觉承载的“启蒙”、“教化”等庄严使命,创作者与观众的对话方式也变为更具互动性的双向沟通,如何吸引网络观众,如何回应观众的诉求同时做出恰当的价值观引导,成为创作者不得不考量的重要问题。

2018年被称为国产剧的“现实主义回归年”,这种回归更明确地指向了现实主义题材。2005年-2006年,现实题材电视剧占比约20%,最多不过30%。今年备案的现实题材剧754部,28725集,分别占备案总部、集数的64%和61%。

这份增长是现实题材与历史剧,近代题材剧之的竞争,也是电视剧创作者守护现实主义关怀传统的体现。可以理解的是,现实题材作品创作禁区多,能够发挥的空间也相对有限。但通过梳理改革开放以来的40部经典电视剧可以发现,中国电视剧关怀现实的特质从不局限于当下,也不止柴米油盐、婚丧嫁娶,甚至可以不是某种题材、手法,而是以“人”,以“生活”为中心的创作态度。

眼下有人高呼影视行业遭遇“寒冬”,然而回望这四十年来中国电视剧一路披荆斩棘的旺盛生命力,所谓“寒冬”也不过如此。随着热钱退潮,市场将恢复冷静,想要说好故事的人会加紧脚步冲上前来,带着前辈们苦苦求索的劲头,追问相同又不同的问题:电视连续剧剧本怎么写?

附:改革开放以来40部经典电视剧完整名单

《敌营十八年》(1981)

《蹉跎岁月》(1982)

《赤橙黄绿青蓝紫》(1982)

《高山下的花环》(1983)

《四世同堂》(1985)

《西游记》(1986)

《红楼梦》(1987)

《便衣警察》(1987)

《渴望》(1990)

《围城》(1990)

《编辑部的故事》(1991)

《外来妹》(1991)

《北京人在纽约》(1993)

《我爱我家》(1993)

《三国演义》(1994)

《车间主任》(1997)

《水浒传》(1997)

《雍正王朝》(1999)

《激情燃烧的岁月》(2001)

《大宅门》(2001)

《长征》(2001)

《亮剑》(2005)

《士兵突击》(2006)

《奋斗》(2007)

《大明王朝1566》(2007)

《金婚》(2007)

《闯关东》(2008)

《潜伏》(2009)

《我的团长我的团》(2009)

《媳妇的美好时代》(2009)

《温州一家人》(2012)

《老有所依》(2013)

《北平无战事》(2014)

《琅琊榜》(2015)

《平凡的世界》(2015)

《情满四合院》(2015)

《欢乐颂》(2016)

《海棠依旧》(2016)

《白鹿原》(2017)

《鸡毛飞上天》(2017)

参考资料:

1. 常江 《中国电视史 1958-2008》

2. 李星文《黄金档--温暖中国人心灵的40部电视剧》

3. 北京日报 《当年,大江南北万人空巷看〈渴望〉》

4. 广州日报 《87版<红楼梦>编剧周岭:每行一步都惴惴有临履之忧,最后6集一生之憾》

5. 青年文学 《涉过湍急的河 ——〈北京人在纽约〉剧组迈入市场经济纪实》

评论