本期为过目x Acer Studio联合出品的第一期设计分享

***

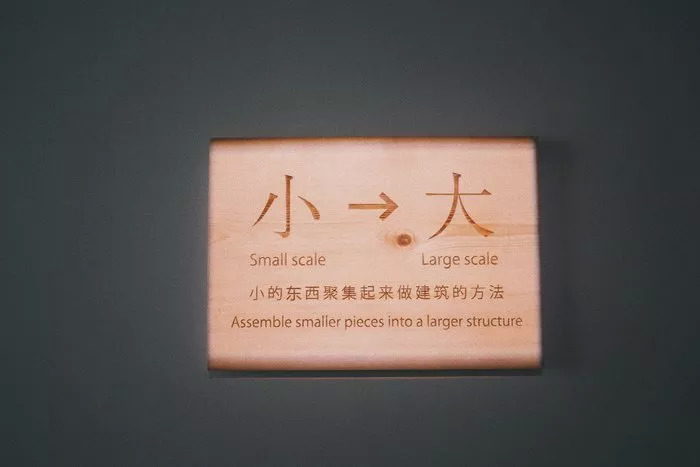

为了将建筑与大地融为一体,我们用了怎样的方法,经历了怎样的过程。从大到小将建筑分解,或是将小的东西怎样的聚集起来做建筑的方法。

第一次听说隈研吾(Kengo Kuma),是竹屋。坐落于长城脚下的公社。竹屋当中的“茶室”一作品乃其点睛之笔。

竹林环抱,浮于水上。饮茶,抚琴,听风,观雨。二人对坐,蝉鸣鸟语,空山雨后,初秋尚早。

@douban

@douban

@麦子

***

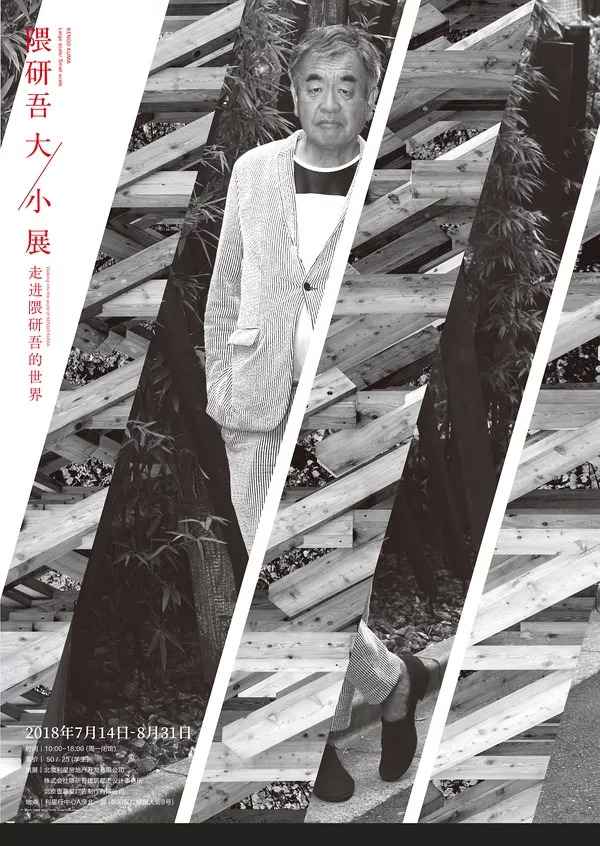

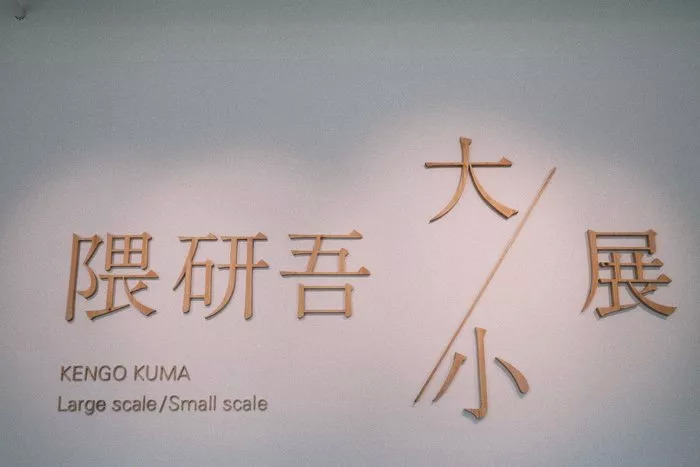

第二次近距离接触隈研吾,是在本次大/小展上。隈研吾是日本著名建筑师,日本东京大学教授,株式会社隈研吾建筑都市设计事务所(KKAA)创始人。他的建筑并不像库哈斯或者扎哈等设计师,使用大量流线型来表达融合。他的设计多使用硬线条,在视觉上更有力度,传达出的建筑语言也更加清晰与明快。但特别的是,虽然建筑材质是硬朗的,但是在他的设计下,建筑的温度却是柔和的。

“建筑自身存在的形体是可耻的。我想让建筑的轮廓暧昧化,也就是说,让建筑物消失。”

让建筑消失,于是在勃朗峰大本营 / 隈研吾都市建筑事务所(Kengo Kuma & Associates)的设计中,隈研吾带领他的团队创造出一个宽阔的屋顶,上方穿孔,沿着自然山峰的走势,让阳光从北撒向南。法国这座著名的山峰将其南方的山脉展现在事务所的双层通透的空间内。

@douban

@搜狐

@搜狐

@搜狐

此刻,人与自然,自然与人,乃是由小到大,并由大至小的过程。

这也是隈研吾本次大/小展的核心理念。

@麦子

***

该展览是隈研吾首次在北京开办的个人设计展。展览以建筑模型、影像对话、设计草图、设计家具等形式展现,并选取了三个真实场景进行还原:日本福冈星巴克(Starbucks Coffee)、大和普适计算研究大楼(Daiwa Ubiquitous Computing Research Building)以及长城脚下公社—竹屋(Great Wall)。

隈研吾善用光影。

东京大学的大和普适计算研究大楼(Daiwa Ubiquitous Computing Research Building)一设计,就巧妙地运用了光与影的游戏。小木板拼接而成的外立面看上去自然流畅。当自然光穿过玻璃,照进这个精心设计的内部空间,木板层的层高韵律感就会被打乱,建筑与自然交融,诉说着神秘别致的对话。而从建筑的外侧,转到一个合适的角度,阳光打在上层的木板上,适时的在下层的两条模板中间形成了一条阴影,远远望去,似一架钢琴上的黑白键。

正如光影的流动汇入思想的长河。

展览入口 @麦子

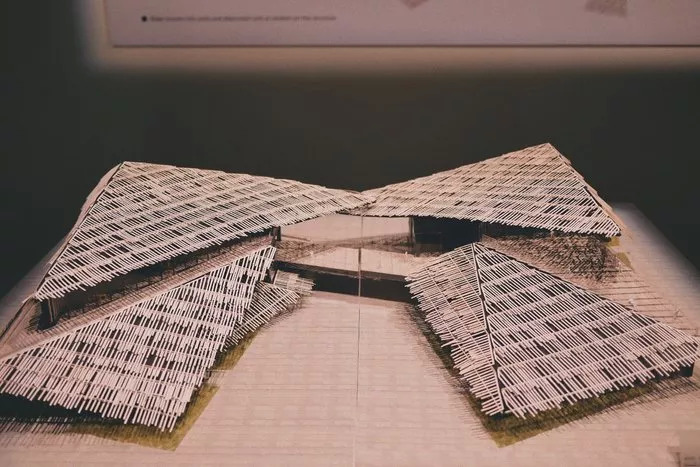

隈研吾的设计充满了东方韵味。在其为阳澄湖设计的建筑中,他将木质结构与茅草构建成螃蟹的形状,另往来游客不禁莞尔。

@麦子

***

由小至大,可以拼接,可组合,可构建,可融合,可包围;可使其复杂,技艺高超;可使其宏大,将厚重的历史感放置在自然的年轮中央。由大及小,则可以拆解,可分割,可削减,可解构;可使其回归本源,露出土地和自然;可使其无微不至,将新风系统精密的安排在倾斜的楼板之下。

从小至大,再由大及小,是一个设计师眼中世界的可能性的发散与汇聚,亦是对自然的敬畏和升华。

所以我常常觉得,建筑设计,就是一个放大的装置艺术。它该拥有艺术所拥有的自由与想象。但是区别于纯艺术,建筑设计首先需要能够被使用,被居住,被安置,然后才是被观赏,被理解,被热爱。建筑不该是冰冷的,建筑自有温度。

而建筑师,是匠人,是艺术家。也可以是天地间,那个最懂得自然与社会如何联结的人,应该是个有耐心的父亲(或母亲),应该组建亲密的家庭。应该会做梦,也应该懂得如何剥离这梦中虚幻的外墙,取出其中的钢筋。

评论