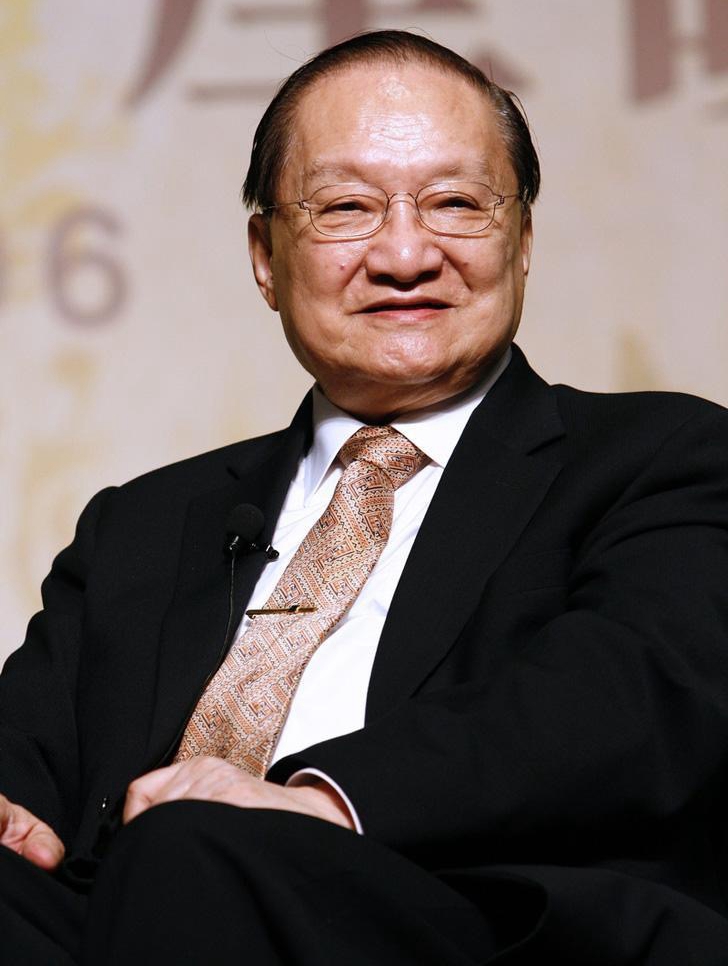

我们了解的金庸,所著15部武侠作品在中国发行超过一亿册以上。由其著作衍生而来的作品中包括电影36部、电视剧66部、动画1部、漫画11套、电脑游戏33部。

在著作权保护期50年内,即到2068年12月31日为止,他的所有作品都将由其继承人、版权代理公司打理。

我们不甚了解的金庸,在版权问题上,是“计较”的。这种“计较”达到雷厉风行的程度。

于权益,能计较

除了影视改编外,游戏开发、同人文等,“借”金庸武侠IP而赚个盆满钵满的不在少数,而后两者却一直游离在版权的灰色地带。

游戏开发更是侵权的重灾区——不用支付一分版权费,这是各类小游戏开发者的普遍侥幸心态。

▲游戏中的令狐冲

直到2011年,完美世界正式拿下金庸小说的改编授权,签下《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》、《笑傲江湖》4部作品,游戏改编版权事宜才被打开了一个窗口。

2013年,畅游公司以2000万的手笔,一次性买断包括《书剑恩仇录》、《鹿鼎记》、《侠客行》在内等十部小说的手游改编权。

当时,尚有人嘲笑,“畅游是不是脑子坏了”——对版权的忽视可想而知。

但金庸不会容许这类侥幸者践踏自己的作品。

同样在2013年,金庸委托律师,联合畅游、完美世界,向那些侥幸自得的侵权开发者,逐一发布律师函,仅半年内,下架一百款侵权手游。

这充满魄力的维权行动,为乱象丛生的游戏行业带去一次震荡。

收拾完游戏改编侵权的摊子,维权的锋刃挥向同人小说市场。

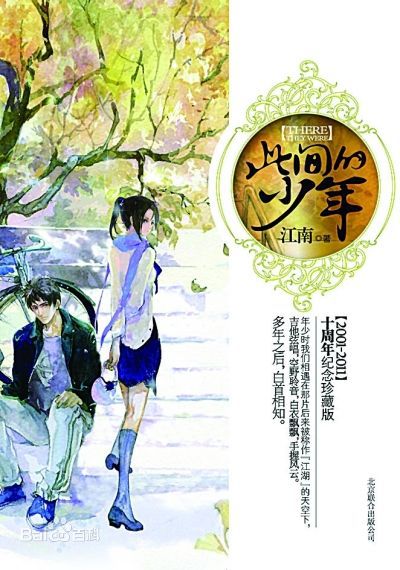

在一众金庸同人小说中,最知名的,是江南所写的《此间的少年》,描述乔峰、令狐冲、郭靖等大侠的“现代校园”生活——这本同人小说一度成为畅销榜常客。

▲同人小说《此间的少年》

读者看得开心,但金庸本人并不买账。

2005年的一次采访中,金庸便透露过对所谓同人文的不满。

他把同人小说作者视作“小孩子”,“你(同人文作者)是小孩子,我不来理你,要真理你的话,你已经犯法了。在香港用我小说人物的名字是要付钱的”。

2015年,金庸的代理律师起诉作者江南,以及三家出版社。索赔500万,并要求停止发行小说,公开向金庸致歉。

这例侵权案掀起一场同人创作版权的边界探讨,看似“理所当然”的同人创作与原著首次站在了对立两面。

最终,法院判江南“构成不正当竞争,但并不构成侵犯金庸的著作权”,判决江南赔偿金庸188万元。

“中国同人作品第一案”的判决结果不一定是金庸所期待的,但这次案例为后来者提供了有理可循的法律边界:“同人不侵权,商业化侵权”。

金庸的“计较”,也是出于对作品的珍爱,以及创作者的自重。

于金钱,能宽怀

金庸的“计较”,在于劳动权益与创作尊重,而不在于金钱数额。

像一元卖出《笑傲江湖》版权的故事,已成为行业佳话。

▲李亚鹏、许晴版《笑傲江湖》

央视陆续制作的“四大名著”翻拍系列曾得到金庸的欢心。

待央视欲翻拍他的小说,张纪中又再三表示对原著的敬重之意,故而,他只象征性收了一元版权费,表示对央视制作能力的信任与赞赏,颇有大侠之豪气。

这故事还有后续。

2001年,《笑傲江湖》(李亚鹏、许晴版)播出后,金庸对剧集并不是很满意。

央视想再翻拍《射雕英雄传》(李亚鹏、周迅版)时,他表示“这次不送”。市价80万的版权费,因顾念着与央视的交情,金庸还打了9折,脾性如小孩般真性情。

▲李亚鹏、周旭版《射雕英雄传》

故事仍未结束。

金庸看到《射雕英雄传》在改编上忠于原作的真诚,又抽出版权费中的十万,送给了导演和编剧——颇有英雄惜英雄之感。

2008年版《射雕英雄传》,由于演员的车祸导致拍摄停摆,电视剧拍摄权到期。

▲胡歌、林依晨版《射雕英雄传》

制作方找金庸协商续约事宜时,老先生免费赠予了一年拍摄权,才使得这部剧免于流产。

在权益上,能计较;在金钱上,能宽怀——面对版权问题,金庸依然是一名侠士。

所以,周星驰拍[功夫]时,能主动奉上6万版权费,只因电影中用到“金庸江湖”的6个词——这是对侠士的敬重与回应。

▲[功夫]里的“神雕侠侣”

最后,这笔钱捐给了印尼海啸的灾民。

金庸所留下的文学财富,对华人产生的影响力毋庸置疑。

而他在版权事业进步上的推动,在维权事宜中的分寸,对维权道路上踽踽前行的创作者产生的鼓舞——这份价值,不亚于他所创造的江湖。

此文本应该以绝对理性的言语来梳理原委,但仍落一句不舍:

读过您的作品,很荣幸。

评论