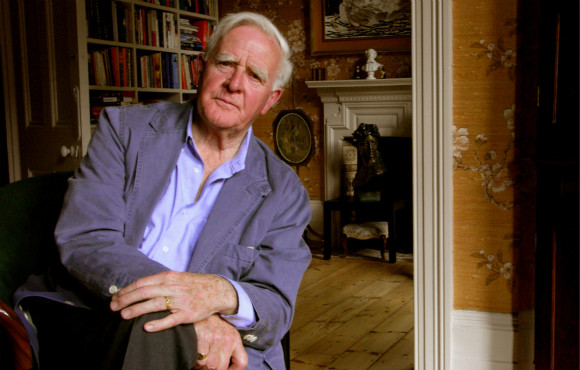

勒卡雷原姓康威尔(Conwell),那位赐给他姓氏的父亲同欧·亨利一样惯于偷税偷税,但没有后者的写作才华和赚钱本领。夫妻间糟糕的感情导致了勒卡雷母亲的离家出走,这让勒卡雷的童年生活变得不幸。在这样的成长环境下,不去体验小奥利弗式的艰难时世已属幸运,但勒卡雷却出奇走的更稳,更远。

18岁时,勒卡雷赴瑞士攻读伯恩大学的外文文学学位,结束学业后来到了牛津大学林肯学院,25岁时任教于伊顿大学。1959年,外交部的工作给了他一个驻德国的机会,那时正值冷战局势紧张的时期,围绕着西柏林撤军问题,英美与对手苏联的关系不断恶化,德国危机四伏,就是这时,勒卡雷被秘密招募进入了军情六处。

军情六处,稍微听说过的人知道该称呼它“MI6”。由于总部在剑桥圆场附近,勒卡雷在后来的创作中干脆让出身军情六处角色们以“圆场”(Circus)自况。

很难了解这段时间勒卡雷究竟经历过哪些令他大开眼界的事情,但可以推测的事,在紧张的秘密工作之余,勒卡雷已有打算要将自己所见识过的不同寻常的人物与时代写入小说。1961年,第三次柏林危机爆发,一堵混凝土和铁丝网浇筑的高墙在这个战败国的心脏拔地建起,铁幕正式落下。同一年,勒卡雷写下生平第一本小说《呼唤死亡》(Call for the Dead)。

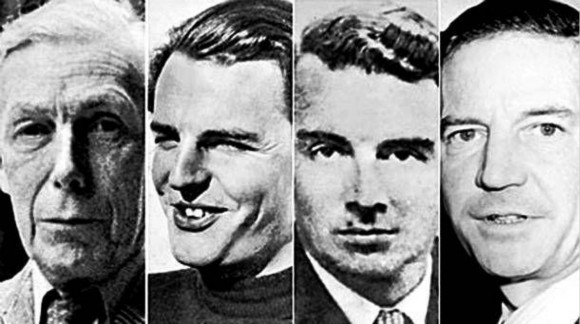

勒卡雷的特务生涯很快遇到了灾难,终结他情报事业的是毕业于剑桥大学的金·费尔比("Kim" Philby),他是一名双料特务,真实的服务对象是苏联内务人民委员部和克格勃(KGB),从1950年代到1960年代,这位深藏不漏的共产主义者将许多潜伏在东欧的英国间谍出卖给克格勃,勒卡雷不幸也是其中之一。多年以后,费尔比以叛英投苏的“剑桥五杰”成员的身份名垂冷战史。

丢了特务饭碗后的勒卡雷迅速将兴趣重心转移到小说创作上,勒卡雷开始分析费尔比的弱点以及诈欺手段,并在后来将自己对于这位对手的反思和想象补入了两部以剑桥五杰为灵感进行创作的小说里——《锅匠·裁缝·士兵·间谍》和《完美的间谍》。

勒卡雷的作品更接近文学,他严肃思考所撰述故事的逻辑,为其提供合理性。也许是亲身接触了冷战交锋的前线工作状态,在他的笔下毫无传统意义上的英雄可言,力挽狂澜的超级特工是不存在的,一个个角色只是智力有限的微弱个体,在纷繁诡谲的政治欺诈中打起精神应付那些同样身处黑暗的对手。

在评论家们看来,勒卡雷更关心对于间谍所处的危机四伏的世界的描绘,勒卡雷在思考自己笔下某个角色偶尔不免糟糕的处境时,投映的正是他对自己曾经从事的神秘职业的反思。

自1961开始,勒卡雷的小说每部必火,并且屡屡被改编为电影。1963年的《柏林谍影》,1974年的《锅匠·裁缝·士兵·间谍》,1983年的《女鼓手》,1996年的《巴拿马裁缝》,不仅英国人喜欢勒卡雷,越来越多非英语国家的读者也宣称自己是勒卡雷的忠实读者。

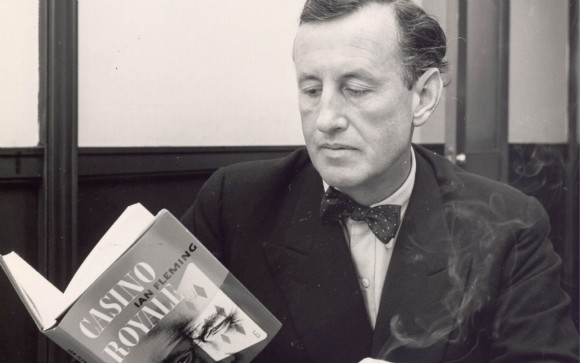

2011年,被认为是不可能被改编成电影的小说《锅匠·裁缝·士兵·间谍》登上了大银幕,更多的人领略到了勒卡雷的魅力。这也让另一位沉默的间谍小说大师重新被人拿来与勒卡雷比较。这位作家死去已有40年,但其创作的人物至今仍在全球有广泛影响力,他笔下的世界与勒卡雷压抑沉郁的氛围截然相反,他是007系列小说的作者伊恩·弗莱明。

勒卡雷出生时,弗莱明已经23岁了。与出身不高的勒卡雷不同,1908年5月生于伦敦一个上流社会家庭。弗莱明的父亲是牛津郡保守党众议员、邱吉尔的老友,1917年弗莱明9岁生日那天,他父亲死于残酷的第一次世界大战西线战场。

弗莱明是那种从少年时就为成为帝国精英做准备的世家子弟,他在伊顿公学念书,进入桑赫斯特皇家军校,热爱散步和射击。但由于“不安分守己”到了严重的地步,弗莱明没能和邱吉尔、蒙哥马利这些名校友们一样毕业后顺利步入军界。在桑赫斯特待了一段时间后,他不得不面临退学,经历一年多辗转后弗莱明进入慕尼黑大学学习。在那里,弗莱明见识了德国日益高涨的纳粹氛围,并开始学习俄语。

毕业后的弗莱明在伦敦路透社谋得一份记者工作,并且平生第一次前往苏联,那是1933年,他被派往莫斯科采访以间谍罪被逮捕的六名英籍工程师的审判情况。在苏联期间,弗莱明试图采访斯大林,然而无果。弗莱明在苏联的经历并不愉快,他对这个国家和该国的民众产生了明显不屑的恶意。这同样可以在弗莱明后来创作的系列小说中看出端倪。

记者生活训练了弗莱明敏捷的思维。很快,英国海军情报局局长戈弗雷上将找上了弗莱明,在戈弗雷看来,弗莱明头脑聪明,不同寻常。事实上,这位情报系统的改革者一直试图在记者、律师、大学教师、科学家和作家中寻找情报领域的能人。如今他找到了。

于是这个原本该在地中海某个英国要塞服役的英国公子哥,在31岁这年进入了英国海军情报部门,并在此服务了6年。弗莱明并不直接参与前线的特务工作,但身为局长的私人助理,弗莱明得以接触不少高层机要。他曾多次陪同戈弗雷会见美国联邦调查局的创办者埃德加·胡佛。

依照曾和弗莱明共事的人的回忆,弗莱明身上有着伊顿毕业生特有的孤僻优越感,生活阔绰。对于弗莱明究竟介入了多少海军情报局的机密任务,人们看法不一。有人认为弗莱明的小说情节荒诞不经,充斥幼稚想象,原因来源于他根本是情报系统的外围。他的朋友们偶尔会讥笑弗莱明只会穿着海军制服炫耀,但建树令人生疑。

在1944年,弗莱明告诉一位朋友,他打算写一部间谍小说,“终结其他所有的间谍小说”。第二年,弗莱明离开了海军情报局。然而这部间谍小说并没有很快诞生,弗莱明仗着家底殷实,在国内继续过着花天酒地的日子。战后的英国物资匮乏,实行食物配给制度,但这丝毫没有影响到弗莱明的生活质量,他夜以继日的厮混在情妇和酒精间。

8年以后,当浪子弗莱明不得不和一位意外怀孕的情人完婚,这部名为《皇家赌场》的小说才终于得以动笔。于是20世纪最经典谍战人物即将出现,主角的名字来源于弗莱明偶然间看到的一本书《西印度群岛的鸟类》的作者——詹姆斯·邦德(James Bond)。

这位邦德在生活里完全就是弗莱明的化身,谈吐幽默,贪杯好赌,女人缘极佳。除此以外,邦德是一位十项全能的战术大师,以及运气方面的天之骄子,面对任何险局总是能化险为夷。这类小说通常不必深究故事的逻辑性,然而不管怎样,能够吸引全球数千万读者,并在改编电影后收获近20亿观众,弗莱明的事业终于得到了回报。

《皇家赌场》的成功激发了弗莱明的斗志,在剩余的12年人生里,弗莱明常常处于紧张的工作状态,每天写作两小时,每两个月出版一本小说。越来越多的邀稿和读者,提高了弗莱明的名气和收入,也拖垮了他的身体。

弗莱明的小说取得了商业上的巨大成功,但英国的作家团体们对此不以为然,他们将弗莱明视为一个庸俗的流行写手,一个文学殿堂里冒失的暴发户。得承认在严肃的文学评论者看来,风流成性的邦德是个苍白的角色,他无意义的卖弄花哨生活,毫无反省的滥杀无辜,不分好歹的和女人上床。这样一个人物,除了能够卖钱,还有什么意义?

与被伦敦文学界耻与为伍的弗莱明相比,勒卡雷显然是一个“圈里人”,他使用知识分子们认可的叙事语言,他所描述的故事更加微妙、复杂,或许在那些人看来更加高级。人们乐意同勒卡雷来往,却让财雄势大的弗莱明倍感孤立。苏联流亡诗人布罗茨基的传记中记载,布罗茨基得知自己获得诺贝尔文学奖时,正是同勒卡雷在伦敦的一家餐厅吃饭。那天得知消息后,布罗茨基按捺住狂喜,体面地吃完了这顿饭。而弗莱明的朋友,通常是企业巨子或者政界要人,在文学界,弗莱明是友谊上的赤贫户。

勒卡雷和弗莱明拥有相似的职业经历,最后都成为了职业的间谍小说家,他们共同都距离英国的谍报核心机构很近,但他们笔下的人物代表了两人截然不同的创作动机。弗莱明更浪漫,勒卡雷更现实。弗莱明将间谍故事塑造成政治寓言,他笔下的邦德即便身处英国国运衰微的时代,仍能在世界危机中大显身手,给予英国不相称的关键地位。勒卡雷则忠于自己的职业,用一个个冷战漩涡里虚虚实实的情报互殴,将最接近真实的谍战交锋书写给大众。

弗莱明第一次形容邦德的容貌时写道:“他有张冷酷、野兽般的脸,右脸颊被一道刀疤分成两半,烟整天叼在嘴上,一天要抽70根”,生活习惯同样糟糕的弗莱明早已不堪重负。进入1960年代,弗莱明的身体一日不如一日。1964年的夏天,56岁的“邦德之父”伊恩·弗莱明死于心脏衰竭。那一年,小弗莱明23岁的新秀勒卡雷的作品《柏林谍影》在市场上大卖,很快这本书将登上各大谍战小说榜单的首位,成为勒卡雷的代表作。

在英剧和英国范越来越流行的时代,人们迷恋上了那股克制内敛的英式小说味道,而一部男主角风风火火屡屡靠单挑拯救大众的系列通俗小说,未免太不英国了。出于这个道理,在勒卡雷的写作方式显得格外风骚的今天,弗莱明则不可避免的过时了。

但伦敦的书评家们还是失算了,即使勒卡雷取得了更高的文学地位,甚至可以毫无顾忌的拒绝曼布克奖的提名,受他们鄙视的弗莱明同样并未被扫尽历史的垃圾堆。在他身故后,那部粗糙、荒谬的间谍小说及其主角詹姆斯·邦德继续在世界上掀起了轰轰烈烈的邦德热。从肖恩·康纳利到皮尔斯·布鲁斯南,许多扮演邦德的男星都自称是为邦德所成就。无数人自称是邦德的粉丝,将其视为现代英国的象征。

冷战已矣,苏联丘墟。在弗莱明逝去多年后,终身信仰共产主义的霍布斯鲍姆在其作品《极端的年代》第八章关于冷战时代的论述中,罕有的提到的两位杰出的冷战小说家,正是伊恩·弗莱明和勒卡雷。大抵一个作家于人类于历史,地位如何,时代会悄悄记录在旁。

评论