作者/达伦糕

编辑/张 潇

审核/刘乐乐

其实自从去年开始,对于明星参与影视和综艺的限薪令就成了行业最热门而又最敏感的话题。

但是每个人心中都有疑问:是否是高高举起,轻轻落下?

这次看来是动真格了,广电总局在周末发布了堪称史上最严格的“限薪令”,条文清晰,措辞强硬,简直是为了彻底遏制明星高薪而下达的一部“必杀令”。

11月9日,国家广播电视总局在网站公布了《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》(以下简称《通知》),表示要“遏制影视圈追星炒星的不良倾向,严格控制综艺节目嘉宾片酬,加大网络剧治理力度。”

这次的《通知》可谓是“靴子终于落地”,原本已经在今年6月由中宣部领头颁布的另外一则《通知》与8月爱奇艺领头各大视频平台颁布的“行业声明”双管齐下,已然造成各路明星“人心惶惶”,这一次的《通知》可谓是下了“死命令”。

从细则来看,《通知》从“总片酬不得超过综艺节目总成本的四成”,以及“公益基金不得投资商业性网剧(网络电影)”,再到“严禁签订收视对赌协议”三个方面对限薪做出了明确的规定,而且对于违反《通知》的做法颁布了明确的处罚措施。

结合最近两年的监管来看,这一次的《通知》可谓是集大成者,也是最清晰严明的一个文件。

不过,都说上有政策,下有对策,历来演艺圈对于政策总能找出一些台面下的“妙招”来规避,那么这一次是否还会有这样的现象发生呢?

1、监管频频颁布规定,为什么说这一次最为严厉

近两年以来,娱乐圈的天价薪酬问题早已是公开的秘密,而且对于这一问题的讨论也是愈演愈烈,一度让其成为行业的“阿喀琉斯之踵”。对于这样的现象,监管从去年开始正式下手。

先是2017年9月4日,五部委联合下发《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》,对于优化片酬分配机制问题,明确提出“严禁播出机构以明星为唯一议价标准”的要求。

文件一出,马上有人响应。两周后,9月22日,中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会等又联合发布《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》,规定各会员单位及影视制作机构要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内——“全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%,其中,主要演员不超过总片酬的70%,其他演员不低于总片酬的30%。”

这是第一次提出一个明确的成本和片酬比例。于是从去年最后一个季度开始,对于限制演员片酬的讨论和传闻就已经甚嚣尘上;虽然还没有一个明确的文件出台,但是很多明星和投资方已经感受到了风向的变化。

来到2018年,就在明星片酬岌岌可危的时候,又突然冒出了“崔永元范冰冰”事件,不仅把高片酬再次放到了台前,更是揭露了税收问题和阴阳合同等“上有政策,下有对策”的奇怪现象。

于是,我们可以发现,监管方面开始下定决心要把这些怪现象与明星高片酬的问题“一并扫除”。

2018年6月,中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等再一次联合印发《通知》,要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理,控制不合理片酬,推进依法纳税,促进影视业健康发展。《通知》强调,要制定出台影视节目片酬执行标准,明确演员和节目嘉宾最高片酬限额,现阶段,严格落实已有规定,“每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%,主要演员片酬不得超过总片酬的70%。”

这一次的文件除了再次明确了数字比例问题之外,更是将演员高片酬的问题与被“崔永元”曝出的“税收阴阳合同”联系了起来。

这样高屋建瓴的《通知》立刻得到了更广泛的响应,各大影视公司和视频平台历来是各路明星,各大影视剧集出品面世的主要出口。如此《通知》一出,各方似乎意识到了问题的严重性,两个月后就做出了明确响应。

8月,爱奇艺、优酷、腾讯视频三家视频网站联合正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒六大制片公司发出声明,共同抵制艺人“天价”片酬现象,共同抵制偷逃税、“阴阳合同”等违法行为,并强调的“艺人单集片酬(含税)最高不得超过100万元人民币,总片酬(含税)不得超过5000万元人民币”作出具体解释,强调片酬相应产生的税费由演员方承担。

看到这里,我们应该能够对遏制明星片酬的监管脉络有一个清晰的认知,从一开始的三言两语,到后来的明确数字比例,再到最后审时度势将片酬与税收挂钩起来“共同治理”,再到行业组织与企业的积极响应,一副清晰的监管“收拾”不合理现象的图景已经在我们面前清晰呈现。

最近这一次的广电总局《通知》,可谓是在过去一年半基础上的再度深化和加强。首当其冲的条例还是侧重于“明确数字比例”——“各电视上星综合频道19:30至22:30播出的综艺节目要提前向总局报备嘉宾姓名、片酬、成本占比等信息,每个节目全部嘉宾总片酬不得超过节目总成本的 40%,主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%。”

40%和70%这两个比例可谓已经板上钉钉,之前还有媒体提到可能是50%的总成本,现在来看已经被完全否认。

除此之外,这一次的通知也对如果上述比例不能被遵守后的处罚做出了指示:“如果出现全部演员总片酬超过制作总成本40%的情况……无正当理由或隐瞒不报的,一经查实,由所属协会上报国家广播电视总局,视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出、制作资质等处罚措施。”

取消剧目播出,制作资质处罚,这等于是说如果明星片酬超标,不仅有可能会殃及其参与的影视或综艺,甚至会使得节目出品方遭受灭顶之灾。

除此之外,这一次《通知》还规定“政府资金、免税的公益基金等不得参与投资娱乐性、商业性强的电视剧网络剧(含网络电影)。” “严禁播出机构对制作机构提出收视率承诺要求,严禁签订收视对赌协议。严禁任何机构和个人干扰、造假收视率(点击率)数据。相关行业协会和社团组织要有效发挥行业协会自律作用,督促全体会员自觉抵制收视率(点击率)造假行为。”

与以往的《通知》相比,这一次的措辞算是最严厉的,而且对于明星限薪无法被遵守的情况也给出了处罚措施,但是我们有理由相信——未来还会有更明确的文件发出进一步的详细规定。

比如,如何审查确认节目的成本明细来确认明星片酬的真实数字来认定是否违规,如何界定什么叫“娱乐性,商业性强的”剧集,如果有播出机构依旧为收视绑定对赌协议,应该如何处罚等等——还有很多的问题和细则需要进一步跟进,否则《通知》虽然严厉,可还是有多“空子”可以钻。

而说到“钻空子”的行为,似乎历来是演艺圈不成文的对付“政策”的做法,那么这一次的通知出台后,是否还有“钻空子”和“有对策”的空间呢?

2、下有对策,究竟是怎样的对策?对于“对策”应该如何惩处

就在6月份五部委下发第一次《通知》的时候,就有媒体断言“不管是影视剧还是综艺节目,只要目前的内容生产依然是围绕明星来展开,‘限薪令’就还是形式主义。”

当时也有媒体发声,认为“面对新的综艺限薪令,不排除有制片方会选择账面片酬符合标准,但以其他形式补足艺人的方式。”

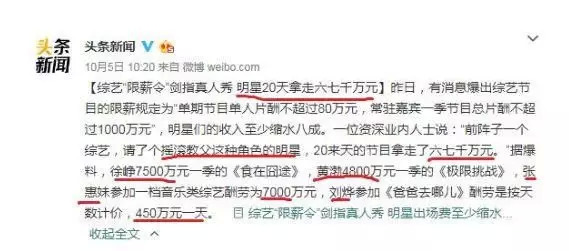

对策其实有很多,可以有明的,也可以有暗的。在10月份的时候网上有人爆料“前阵子一个综艺,请了个摇滚教父这种角色的明星,20来天的节目拿走了六七千万元。”他拿走的比新规定整整高出了5000多万元,而按照规定,多出来的5000万元应该也得要如数给退回去的。“

从现实情况来看,台面上众多大明星无论是参演综艺还是影视节目,他们的片酬都基本高于现行出台的规定。

比如,徐峥7500万元一季的《食在囧途》,黄渤4800万元一季的《极限挑战》,范冰冰客串《跑男》酬劳为3000万一期,《跑男》全员酬劳高达一季4亿元上下,王菲参加《幻乐之城》的酬劳也是1亿元一季……按道理来说这些全都是“超标的“,基本每一个明星都得退个几千万不等。

可是现在有多少明星是严格按照规定退款的呢?屈指可数,从公开报道来看只有参加《中餐厅》节目录制的舒淇和赵薇因为片酬超额,在两个多月前退回去了4000万元“超额“的片酬,因此从明面上来说,还有大量的明星恐怕还欠着钱没有补缴。

其实明着的对策还好防,真正难整的恐怕是暗地里的各种新型“花招“。

根据《证券日报》透露的消息,“限薪令”传出后,“有的明星根本没降价,要求公司换个名目进行补偿,更有甚者要求通过境外银行转账。“ 还有传言说:”有明星明确提出不降薪,要求对损失换一种方式补偿。“

换个名目进行补偿,这恐怕是监管接下来需要惩治的重点。不给片酬了,还可以给其他的替代品——房子,车子,股票,理财产品,分红……如果以非现金的形式弥补了明星在片酬上的损失,这样的替代品是否违规呢?一旦发现违规后应该如何惩罚呢?

海外汇款也是一个“好对策“。境内走账不行,那就从海外直接汇款美元,反正现在美元汇率居高不下,对于某些早就已经在海外置产甚至移民的明星来说,海外汇款似乎正中了下怀。比如早就有传言,某个加拿大国籍的小鲜肉明星,一直要求片酬通过美元形式支付,甚至都不乐意收人民币。如果钱是在境外转账的,那么广电总局如何能追查到这样的交易呢?

综上所述我们可以发现,本次《通知》虽然是至今措辞最严厉的,但是还是在具体惩罚措施上留下了空白,对于众多明星和公司来说,还是有许多对策可以绕开监管,规避风险。

最好的治理办法还在于尽早抓出一些典型案例,以实际的处罚来树立行业标杆,只要有一两个案例被直接处理后,无论是“明的“还是”暗的“对策,一定会有所收敛。

虽然“限薪令”可能并不能根治薪酬乱象,虽然一定会有更多新的问题冒出来,但至少这一次的《通知》对整个行业都会有极大的震慑作用,让大部分原本游走在违规边缘的明星和公司有所收敛。

(麻辣娱投原创文章,未经授权不得转载)

评论