文 | 沈念

编辑 | 子木

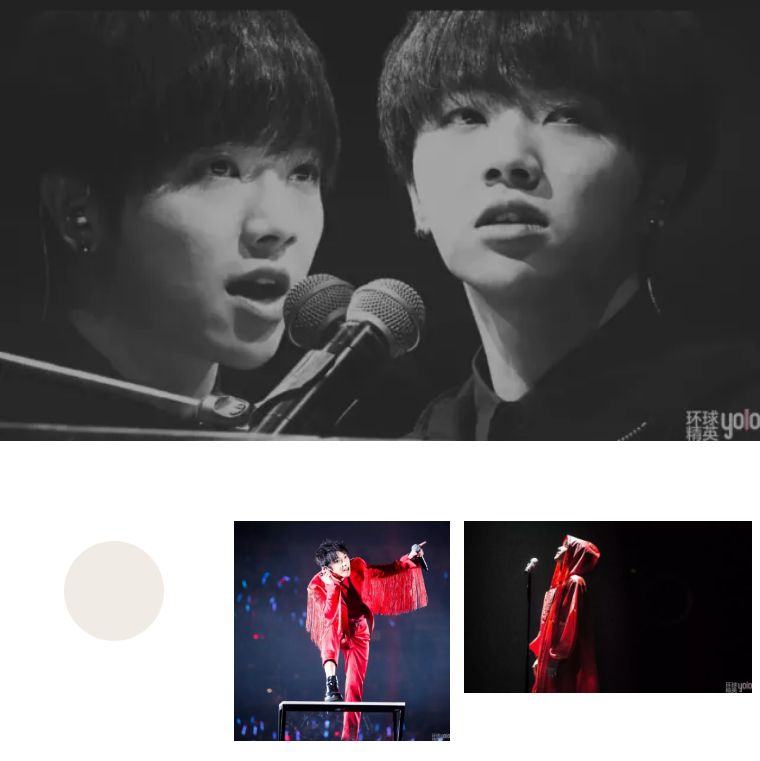

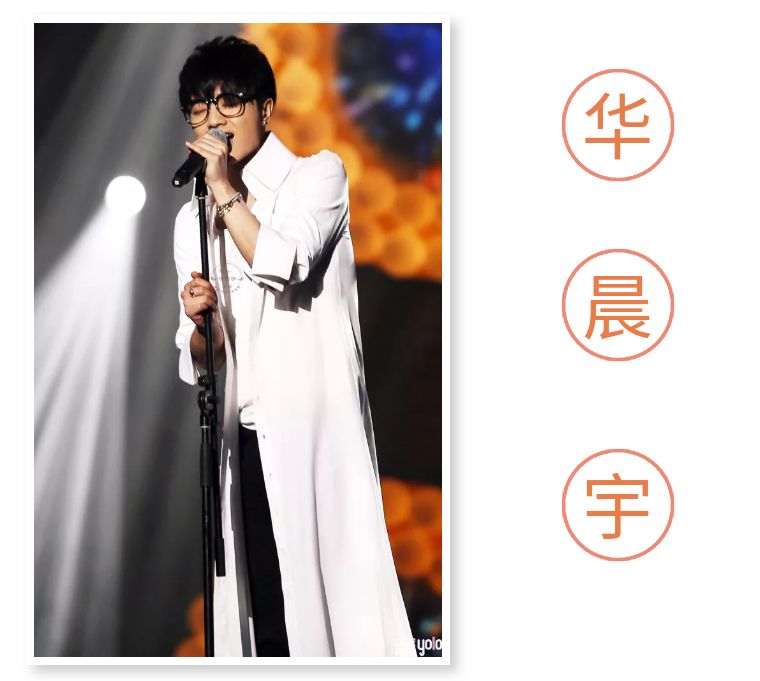

一开始站上舞台的华晨宇,就是令人惊艳的。五年前的盛夏,他参加湖南台当时最火的《快乐男声》节目,在海选现场被导演称呼是“08042”。没有名字只有编号的华晨宇,贡献了他自己创作的那首《无字歌》,歌如其名,全程无字,可却抑扬顿挫,听完像做了一场春秋大梦,有大彻大悟的震撼。这首歌,让世界记住了他。

出道五年的华晨宇,今年28岁。他仍然热爱音乐,希望自己的创作能为歌迷带去新意。没有变化的,依然是对于“我就是我”的本质追求。

五年前,在《快乐男声》的舞台上,他借用一把空椅子作为道具,演绎了张国荣的《我》;五年后,在《歌手》的现场,他又一次唱起这首歌,“I am what I am 我永远都爱这样的我”,尽管有着与哥哥一样坚持自我的决心,可你分明知道那个孤芳自赏的少年不是张国荣。

出道的第一张专辑——《卡西莫多的礼物》,华晨宇将自己全方位360度立体打包呈现给这个世界,他毫不避讳地挖掘自己、展示自己,“我”几乎是每首歌的主体。五年之后,华晨宇长大了,他不再封闭自己,接受来自听众审视和批判的同时,成功地找到了另外一条通往自我的路。

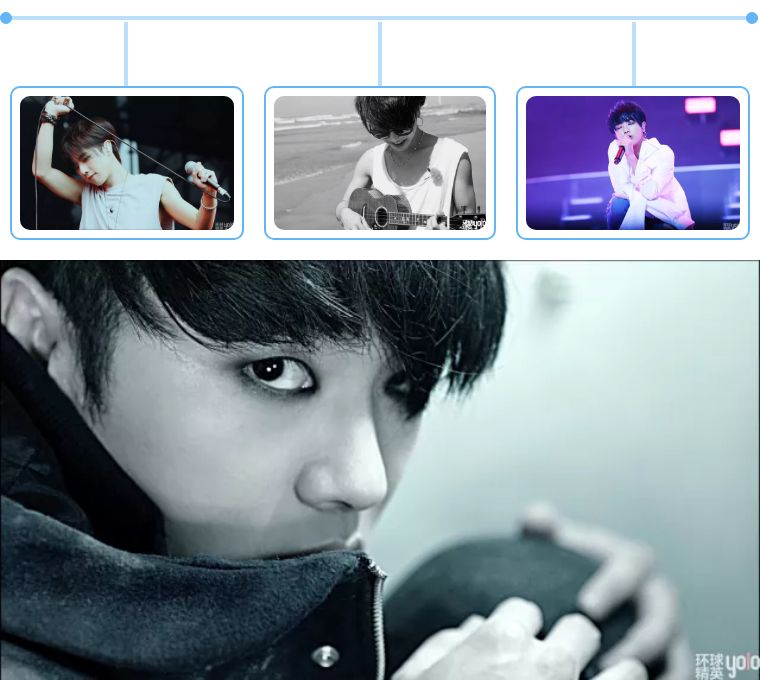

他慢热、喜静、孤独、不通世故人情,并且毫不避讳地承认自己“深爱着这样的自我”。极致的才华绽放,贡献出了极具颠覆性的《我的滑板鞋2016》,反映孙悟空孤寂、挣扎与不妥协的《齐天》,更有倔强如厮、野蛮生长的《异类》和《烟火里的尘埃》......

他说,“我不会为了别人做音乐”,始终要掌握舞台的主控权,始终在意自我。这与他从小的生长背景分不开,在离异家庭长大的华晨宇,从小缺失母爱与父爱,是音乐陪着他一起长大,音乐承载了他整个童年和少年时期。音乐是他的知音,更是他自己。

从热爱音乐以后,华晨宇的世界就格外简单。高考时,他的目标是武汉音乐学院,第一年因为文化课程差了一分与梦想失之交臂,不肯凑合继续努力,终于在第二年顺利考上。固执、坚持、自我,这样的个性不是他出道以后才被标签化,而是一以贯之,华晨宇就是这样的华晨宇。

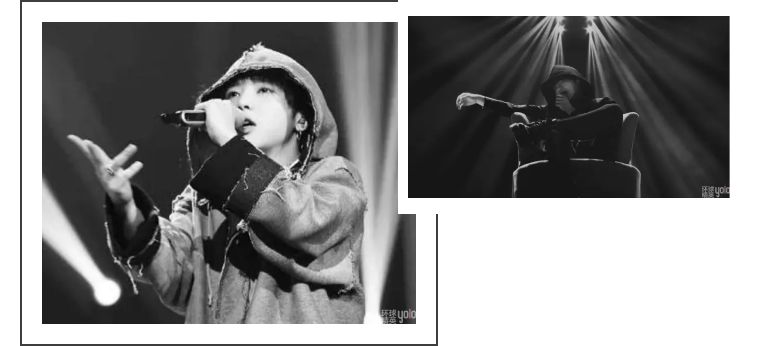

成名之后,华晨宇受到很多关注,喜欢他的人拼命捧他,不喜欢他的人拼命黑他。最初,华晨宇确实受到了一点外界的影响,但他适应得很快,最终找回了那个热衷孤独的自己。

现在,他依旧很宅,出门吃饭或见朋友会把自己包裹得严严实实,与人群保持适当距离,远离纷扰,是他与这个世界的相处方式。没什么事,他宁愿待在家里,看书、听歌、玩电吉他。创作本来就是与孤独签一份合约,华晨宇要的,不过更体面一些。

作为一个90后,华晨宇与众不同的有些明显。我在听过《烟火里的尘埃》后,抑制不住激动的心情,把这首歌分享在朋友圈里时,配的是“迷恋才华的人,最后都听了华晨宇。”他的才华早就为人瞩目,像是《肖申克的救赎》里注定关不住的鸟,因为羽翼太过炫目。

我很欣赏他对音乐的态度,坚持自我的同时,不会刻意放大这个东西对世界的影响。曾经,我们都想要成为一个可以改变世界的人。但对于华晨宇来说,即便自己的创作得到乐坛认可,他也从未想过用它去改变什么。只是“希望作品多多少少能影响到一些人,让自己生活着,快乐着。”

这样的华晨宇,被我这种比他年长一些的文艺中年喜欢着,更被圈里的音乐前辈厚爱着。那首《烟火里的尘埃》就是香港知名词作人林夕所作,他爱惜华晨宇的才华,不惜三易其稿为他量身定做;而汪峰也曾公开盛赞他在音乐上很有想法,比很多同龄创作者更为成熟。

“不随波逐流,知道自己要什么”,这样的华晨宇谁不喜欢?按理说,迷茫才是年轻人的常态,可28岁的华晨宇坚定、平和,成名对于他来说,不过多了一些机会和渠道将自己的作品传递给大众。他说他喜欢“平凡”,喜欢“小人物”,“因为每一个躲在角落里的小人物,体内都拥有你想象不到的能量。”他也从来不把歌手当成是很有光环的一个行业,“做自己”就好。

在《明日之子》第二季的舞台上,华晨宇带领“魔音赛道”一路拼荆斩棘,他挑人的准则一如他创作音乐时的挑剔、刁钻,“就是要那种一开口就能震撼到我的人,很特别的人。”他也很感性,任何一个组员被淘汰,他都觉得像是自己出了局,抱着他们哭,给他们鼓励,请求自己的歌迷多多关注和欣赏这些努力的年轻人。慢慢地,他在舞台上见证了更多年轻的、对创作有梦想的人的音乐路。

从这个很有特色的少年身上,我们似乎读到一种久违的、一种与世无争的可贵,而吊诡的是,他偏偏身在最动荡喧嚣的娱乐圈。很多歌迷说,“喜欢华晨宇让我变得脚踏实地。”我们要很慢很慢地,去喜欢我们喜欢的东西很久很久。

作为内地乐坛的90后领军人物,华晨宇谦卑、独立、宁静,他并不是烟火里的一抹尘埃,而是天空中升起的不落的太阳。有他在的一天,华语乐坛就不会寂寥。

声 明

更多精彩内容,欢迎转发推荐!

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论