《黄翊与库卡》的开场两盏灯光聚焦在黄翊和库卡身上,“两人”协同一致地分别在光线与阴影之间切入、切出。黄翊与库卡彼此靠近,相互模仿。机器人轰轰作响的马达和它能够渐渐缓冲而又迅速加速的能力,赋予了库卡一种人体肌肉式的优雅。从库卡“手上”的红色镭射光线中射出来的光线,绕指柔一般地与黄翊协调共舞,不禁让人联想到《星球大战》里黑武士手中的光剑。演出的结尾,黄翊和库卡在两架三角灯下,并肩而立,低下头鞠躬时,似乎是一对情侣的谢幕。

图片来源:黄翊工作室 颜翠萱摄影

或许在普通人的脑海中很难想象这会是一位舞者用柔美的舞步和机械化的机器人演绎的一场冰与火交织的表演。北京4月15日的下午弥漫了一场有史以来的最大的沙尘暴。而在77剧院的这个由铁皮箱改装的小剧院里,界面记者见到了这位来自台湾的舞者兼《黄翊与库卡》的导演黄翊。这位云门舞集创始人林怀民口中的"可怕的孩子",带着他的作品《黄翊与库卡》续篇来到了北京,这也是继纽约演出之后,《黄翊与库卡》首次在大陆亮相。2015年黄翊与他的机器人朋友库卡,将于4月17日和18日登陆北京77剧院,带来三场令人惊叹的精准完美演出。在和谐交织的舞蹈艺术和机械工程科学之间,黄翊与机器人库卡诗意般的美学舞步,完美的将机器人融入现代舞蹈和视觉艺术的境界当中。

法国人常常把才华横溢的天才艺术家称之为“Les Enfants Terribles”,云门舞集的创始人林怀民先生就曾经引用这句话,称黄翊为“可怕的孩子”。黄翊,这个在台湾长大的年轻舞者,伴着任天堂一起长大,却有着对古典音乐独特的鉴赏。黄翊擅长结合层次丰富的影像,用细腻的肢体语言展现出来,在影像和舞蹈的穿梭中展现出深不可测的底蕴和舞蹈潜力。自2008年开始,获云门舞集艺术总监林怀民的邀请,于云门舞集2团编舞,曾携作品《流鱼》在2012年国家大剧院演出。成立于2010年的黄翊工作室,先后推出了《交响乐计划》《黄翊与库卡》等融合了电子科技的创意舞蹈。他也被美国《舞蹈(Dance)》杂志评选为"全球最受瞩目的25位舞蹈工作者“之一。

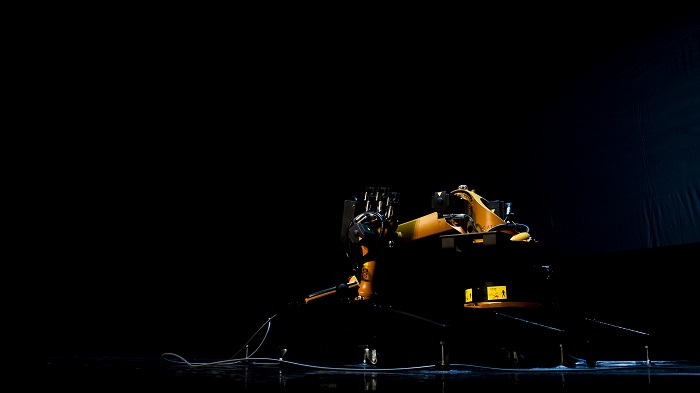

库卡,是德国的一家工业机器人制造商。而黄翊所拥有的这位库卡朋友,是一座真人大小的机械手臂,有数个能够360度旋转的关节和一个能装上不同工具的多功能接头,这位黄翊的舞蹈创作带来了更多的发挥空间。黄翊接了一把抓手在库卡的身上,让他(大家更喜欢用“他”来称呼库卡)能在一些片段里拿起手电筒或者镭射笔,甚至是投影仪。机器人的程序码可以让库卡像智能动物一样模仿人类舞蹈的动作。

图片来源:黄翊工作室 机器人库卡

《黄翊与库卡》是黄翊与亲自编写程序的工业机器人“库卡”的共舞,结合舞蹈艺术和机械科学,演绎出人与机器的对话。2013年在奥地利林兹科技艺术节这个国际顶级电子科技艺术节的开幕夜上压轴演出,并且一度获得高度好评,被誉为“深具前瞻性和影响力”,也曾荣获台北数位艺术节数位表演首奖肯定。

《黄翊与库卡》的续篇加入另两位年轻舞者林柔雯与胡鉴(两位都是云门舞集2团的舞者),诠释关于人的孤独与灵魂等哲学议题。黄翊参考两名舞者的个性和身体特质来创作。因为是跟机器人合作,整过续篇的构思和编排持续了一年多的时间,短短的70多分钟的表演前前后后耗费了黄翊两年的时间。而此次《黄翊与库卡》在北京的演出是加了续篇版本的最后一次演出。上一次也是唯一 一次完整的演出还是在纽约的3LD艺术与科技中心(3-Legged Dog Art & Technology Center),这是一座在原911遗址上改建而来的艺术创作中心。

图片来源:黄翊工作室

在采访的开始黄翊就笑称与库卡的合作是一场“违章”的表演。因为按照台湾的规定,人类需要在机器人30厘米之外作业。在工业机器人工作期间不能近距离靠近。黄翊不光是靠近了库卡,而且在表演之间还与库卡亲密接触。在谈到库卡的角色时,黄翊就是他的伙伴,他可以近距离的触摸到库卡。黄翊说:”跟库卡工作就像面对着一只鲨鱼。当它开始咬你的时候,它不会停,所以你不能够太接近它,因为机器人它没有知觉,它没有办法判断,它会直接继续进行它应该要做的工作。”库卡是作为工厂流水线上的机器人,只要给它输入一个程序,它就会按照一个固定的程序工作,仅此而已。当初黄翊努力的说服库卡在台湾的公司老板,希望能够借用库卡完成表演。老板一开始认为这是天方夜谭,后来看到黄翊的坚持和诚意,他最后答应在库卡的非工作时间里借给黄翊用来舞蹈创作。而且,老板说要让黄翊自己去学怎么写程序。作为一个舞者,写程序应该是程序员的工作。但那时黄翊坚持了半年,终于写完了20分钟的程序。而且,在整个写程序的过程中,黄翊惊奇的发现,原来机器人的程序设定是有上限的。这件事连库卡公司的人都不知道,因为工业流水线上的机器人只需要几个简单的程序,而黄翊整个编舞需要无数个程序的编写。

像很多电影里一样,孤独的小孩总会召唤出隐形的朋友。小时候,与机器人共舞就一直是黄翊的梦想。在成为一个专业舞者之后,《黄翊与库卡》的创作实现了黄翊的梦想。这场表演结合了机械的精准性和多媒体元素,将舞蹈动作编排进电脑程序中,由此来编排机器人库卡的动作。

一个创作者的执拗就是对他作品的负责。黄翊就是这样一个对每一个舞步都要精益求精的极客。因为库卡每一个动作都是由程序固定的。所以,黄翊在编舞的时候还要给库卡编程。10个小时才能够写一分钟的舞蹈程序,后来随着舞步的逐渐复杂,黄翊需要接近20个小时才能写一分钟的程序。黄翊称写程序就像写文章一样,机器人如同一张白纸,写文章需要不断的修改,编程序的过程也总会经历修改的过程,甚至会有编写好的程序需要重新来过的时候。所以,在这个过程中最磨人的是学会怎样跟没有思维的机器人沟通。编写程序的同时还要借助摄像头边排练舞步。有些时候在排练当中,一天下来,可能是一直在重复一个动作,而这个动作重复了不下50次。

在编排《黄翊与库卡》的半年中,黄翊都是在库卡工作的工厂附近完成的。作为他的工作伙伴,黄翊对库卡有着深厚的感情。在完成台湾数位艺术表演奖首奖演出之后,在沐浴着获奖喜悦的同时,黄翊却不得不落寞地跟库卡道别。因为库卡是从工厂借来的,在这场演出过后,他需要回到原来的位置上,本分地做一个工业机器人。

图片来源:黄翊工作室

作为黄翊工作室的支持单位的广艺基金会执行长杨忠衡先生此后表示,很多数字表演艺术的作品,运用了很多光鲜亮丽的、很前卫的设计,或者是刻意去表现技术上的先进,而黄翊的表演,有很多出乎意料的部分,整个表演单纯而古典,正如舞台上他身着黑色套装、灯光就是那两盏,但他在这个作品里,真的让我们感受到是一个完整的表演、一个灌注了人性的表演,在这个人性里面又充分地展示着现代的、数字化精神。给人的感动犹如一种奇货可居的感觉。此番感慨之后,杨执行长决定重金买下库卡。他认为这样的表演形式值得推广。

黄翊透露自己是一个古典音乐迷,所以在背景音乐的挑选上非常挑剔。如此极客而又新潮的编舞的背景音乐却使用了非常古典的音乐元素。整个舞蹈编排的背景音乐中收录了著名小提琴大师海因兹的巴赫(Bach)跟佩尔特(Arvo Pärt)的音乐。古典音乐也把整支舞的戏码推向了感伤之路。在《黄翊与库卡》的续篇选择音乐上,黄翊有意识的选择东方音乐家的作品。在这次选音乐的过程中运用了他非常喜欢的华裔大提琴家王健的作品。很巧合的是,选曲之后黄翊才发现广艺基金会的杨忠衡执行长也是王健的粉丝。黄翊在选取配乐的时候还喜欢找一些另类的音乐,就比如续篇当中还运用了David luang对《魔笛》的改编曲。非常前卫的音乐拆解,使得很多古典音乐迷都没有听出来。

图片来源:黄翊工作室

谈话之间可以看出黄翊是一个非常懂得感恩的人,在他的感谢列表中,一直表达着对他工作支持的朋友和单位感激之情。这些鼓励和帮助对他来说也是一种压力的考验,他希望在这些压力之下能够做出更富有创意的作品。而黄翊也透露他的下一部作品创意也已经早已在酝酿当中。在谈及到如何协调创作和演出之间的安排上,黄翊对于舞蹈的执着和冷静也令人敬佩。“我理想的创作与巡演比例大约是2:1,希望1年中有8个月的时间专心创作,其他4个月进行巡演。”黄翊说。目前为止的努力成果,让他拥有更多的时间和精力专注于创作,但他不以此自满,希望可以向法国阳光舞团看齐,花5年时间做出无可挑剔的好作品。

黄翊喜欢安静的思考,习惯将自己理不清的思路纪录下来,他曾在自己的Blog里留下了一篇文章,整理了他当时第一次表演《黄翊与库卡》时候的心情:

我只想扎实的工作,稳稳地积累,

像把工具箱应该要有的好工具都逐一备齐了,才能比较顺利的完成作品,

很难有齐的一天,因为不断有新的发现……

2014年9月,黄翊加入了纽约Sozo经纪公司,开始新型态的创作与巡演事业。“我观察发现他们不是把我当作商品贩卖,而是认真地看待我的艺术作品,替团队寻求最理想的制作环境与机会。”黄翊在慎重考虑之后如是说,“我想多学有关经纪的事务,未来也可以提供台湾其他单位与年轻舞者参考。”

评论