编者的话:1945年以前,他们是英雄的子女,之后陡然沦为刽子手的后代。因为他们的父亲分别是纳粹要员希姆莱、戈林、赫斯、法郎克、鲍曼、霍斯、施佩尔、门格勒……对于这些孩子来说,德国的战败是一场风暴,是与家人的分离,是优越生活的终结,也是亲身感受希特勒主义的恐怖。成年后,他们中有些人谴责父辈的罪行并深感愧疚,有些却无条件地怀念自己被全人类唾弃的战犯父亲。相同的是,他们都不可能无视自己的家庭历史。今天的书架节选自《纳粹的孩子们》,讲述了“死亡天使”门格勒及其儿子的故事。

文| 塔妮娅·克拉斯尼昂斯基

译者|徐丽松

2011年7月21日,设于美国康涅狄格州斯坦福、专营历史手稿买卖的亚历山大真迹公司(Alexander Autographs)举行拍卖会,现场第四组拍卖品的说明文字写着:“内容完整的档案资料,可供深入审视二十世纪最残忍人物的心理样貌。”

成交,售出!拍卖官槌子落下的声音敲响厅堂。一名极端正统派犹太人通过电话出价,以二十四万五千美元价格买下三千三百八十多页以蓝色墨水写成的手稿。买主是一名大屠杀幸存者的儿子,他不希望公开身份。

这组文稿包括三十一本黑色、卡其色、绿色或方格设计螺旋装订学生笔记本,封面上分别以西班牙文印有Cuaderno(“笔记簿”)、Cultura General(“文化素养”)、Agenda Classica(“古典教程”)等标注。内页上写满文字,工整的笔迹棱角分明,略朝右边倾斜。图画及速写穿插在自传式书写、诗作、政治及哲学思考评述之间。这些手稿是在1960—1975年撰写而成。

这笔拍卖引发热议。有些评论家认为这种文件不应该成为商业行为的目标,甚至批评这是一件“淫秽”的销售案。

这些文字的作者以第三人称叙述自己的故事,并采用笔名“安德烈亚斯”。这个人物是二十世纪最受瞩目的逃犯之一,他隐身在化名后方,在笔记中回溯他在战后跨越欧洲大陆、逃向拉丁美洲的过程;他也描述了他做过的各种实验,他认为那些实验结果对人类福祉有贡献。

在他的文字中,作者完全不否定国家社会主义的理想,并且致力阐述他在人口过剩、优生学、安乐死等方面的理论。

他在1960—1962年特别提到:“一旦我们开始混合不同民族,文明就会式微。”他又说:“自然界中没有好也没有坏,只有适当的元素和不适当的元素……不适当的元素必须被排除在繁殖程序之外。”他还说:“我们必须扬弃女性主义思想;生物学与权利平等毫无关联……女性不应该掌管需要专业资格的职务……有基因缺陷的女性必须予以结扎。基因良好的女性则应在生育五名子女以后才予绝育。”

这些笔记本于2004年在巴西圣保罗的一对男女住处被查获,后来被转交给作者的唯一亲生子——罗尔夫。罗尔夫就是这些笔记的卖家吗?没有人知道,因为在那场拍卖中,卖家也不希望身份曝光。

日复一日,约瑟夫·门格勒都会坐在他的小桌前,重新观照他的光辉年代,以及那些仿佛永无止境的逃亡时日。他的信念从未改变,经过三十四年的潜逃,他仍然坚守原来的想法,直到最后一刻。他不但深信自己没犯过任何错,他的流亡生涯更使他成为书写偏执狂。他幽闭在圣保罗郊区的小房子中,在笔记本纸页上描绘他的巴伐利亚风格家具,画出一幅幅房屋、动物及植物的速写图案。他也勤于园艺、木工,热爱健行,喜欢观赏动植物。

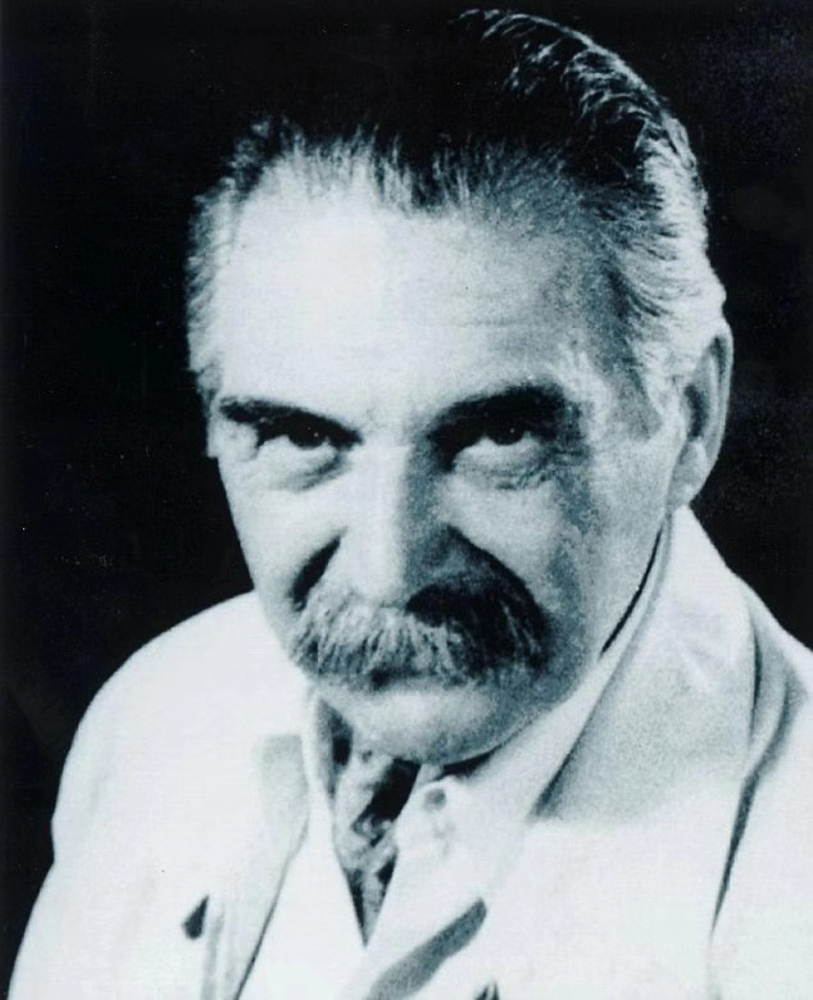

1977年,他等待多年的一天终于到来:他的独生子从欧洲过来拜访他。他已经二十一年没跟儿子见面了;最后一次看到他还是1956年的事。当时他的儿子并不知道这个使用伪造身份的人就是他的父亲。因此,父子两人是今天才真正相认,而且这是一场充满风险的会面,因为恶名传四海的约瑟夫·门格勒医师是地表最重要的通缉犯之一。他被冠上“死亡天使”的绰号,因为他在奥斯维辛做过无数骇人实验。

为了避免儿子的行踪被纳粹缉捕者发现,这趟旅行花了整整五年时间筹备。罗尔夫听从父亲的建议,以匿名方式前往圣保罗,为此他事先特地在跟一名朋友一起度假时,盗取了他的护照。他决心要跟父亲重逢,尽管他表示自己已经不再像小时候那样认为父亲是个英雄。他认为自己跟父亲毫无共通之处。“我的见解跟他完全相左。我对国家政治和国际政治的个人立场再清楚不过,所有人都知道我的政治理念属于自由派,基本上偏向左派。”

夜幕低垂之际,一辆老旧公交车开进圣保罗郊区这条尘土飞扬的街道,疲惫的老人一阵心惊,四肢开始颤抖。骨骼突出的双手嵌进旧长裤口袋,他板着脸孔,动也不动地等着。过去的他非常讲究穿着,现在他对自己的外表毫不在乎。他知道他的儿子这天晚上会到,但他不禁想到来者也可能是准备逮捕他的纳粹追猎者。即使在他的悲惨人生走向尽头之际,门格勒依然从不降低警戒。从前那个宰制奥斯维辛集中营、精于算计的冷酷男子已然远去,在长年的逃亡生活中,他早已成了个被恐惧啃噬的老头。焦虑使他不由自主地吸吮、啃食自己的胡须,经年累月下来,毛发在他肚子里形成球状物,堵塞他的消化道,使他痛苦难当。

许多年来,门格勒独自一人过着与世隔绝的生活。他住的黄色灰泥小屋非常简陋,里面只有一张桌子、几把椅子、一张床和一个橱柜。房子的倾斜屋顶和两扇白色窗户,以及四周的几棵大树,使它稍微流露出阿尔卑斯小山庄的气息。

他的儿子走过庭院木门时,他难掩激动之情,泪水涌上眼眶。虽然他的腿难以支撑他,但他还是设法走到门口台阶上,欢迎突破艰难险阻前来看他的儿子。

这天,罗尔夫成了父亲心目中的英雄。为了见这个过去从来不屑对他表示兴趣的人,他冒了许多风险。在他的童年时代,他的父亲忙于犯下残暴得无以复加的罪孽,等他年龄稍长,父亲又忙着逃脱盟军及纳粹追猎者。他花在这个孩子身上的时间少之又少,只有一些往返书信勉强撑出某种亲情关系。

罗尔夫想要亲眼看到父亲,但跟他面对面时,他发现自己几乎认不得这个他至今只短暂见过两次的人。他非常惊讶地看到这个伪装高手身体变得如此瘦弱。他也知道这次会面对他的父亲而言是件天大的事。罗尔夫冒险犯难跨海而来,是为了像个检察官般审问这个三十多年来一直成功躲过同盟国法庭制裁的逃犯吗?不,他要的是设法理解。理解这个无论如何都是他父亲的人何以能如此疯狂地投入那部恐怖死亡机器的运作。

罗尔夫作这趟旅行时是三十三岁,他的父亲在同样年纪时,在奥斯维辛担任医生,只要做个手势,就能决定成千上万的人是生还是死。

没有任何幸免于难的人能够忘记这个人的模样,他拥有地中海地区人民的长相,举止高雅,身穿无懈可击的军服,皮靴擦得乌黑油亮,手里总是握着一根短马鞭。他用手指轻轻一点,就选定接下来的实验对象:往右是他的实验室,可以暂时活命;往左则是死。他把无数男女老幼赶向毒气室或阴森可怖的实验室时,脸上没有显露任何表情。他喜欢哼唱瓦格纳或普契尼的曲调,人们哪里知道美妙乐音出自一个位居死亡机器核心的人物。

罗尔夫只能轻声说了句“爸,好”。两个人的短暂相拥显得相当冷淡,他们都不习惯流露情感。罗尔夫强迫自己表现得亲切热诚,毕竟他都说过“他终究是我的爸爸”;但他难以真正做到这点,直到他感觉父亲的泪水沿着脸颊流下。

这是门格勒开始逃亡以后儿子罗尔夫第二次见到他;这也将是最后一次。第一次跟他见面时,他的母亲告诉他说,他会见到一位住在拉丁美洲的“弗里茨伯伯”。多年以后,他才知道原来那位伯伯是他的父亲,然后了解到这个父亲在德国那段晦暗历史中扮演了什么角色。罗尔夫纠结在两种情绪中:身为人子,他对父亲有敬爱之情,但想到那些泯灭天良的罪孽,他又无法遏制地唾弃他。

专营农业机具制造的“卡尔·门格勒父子公司”是巴伐利亚君茨堡(Günzburg)市的主要雇佣单位之一。由于这家公司鼎力支持国家社会主义,它在第三帝国期间成为德国农业机具制造界的第三大企业。希特勒曾经亲自莅临发表演说。

农业机具从不曾引起老大约瑟夫的兴趣,他宁可把公司继承权让给两个弟弟。在校表现非常优秀的约瑟夫从小就满腔抱负、热血激昂,他的最大心愿是在历史上声名永传。

1930年,他在慕尼黑修读哲学、人类学与医学时,纳粹的理想已经充斥在德国各地的大学校园中。他很快就开始向一些深信优生学的学者“拜师习艺”,对恩斯特·鲁丁(Ernst Rüdin)的讲座尤其热衷。鲁丁是纳粹德国的优生学泰斗,在他的背书下,德国通过了对患有遗传缺陷的人民实施绝育的法律。1935年,约瑟夫·门格勒完成了一篇内容充满优生学理论的博士论文,标题为《针对四个种族群体所作之下腭前端形态学检验》。当时门格勒就已经相信有一种优越种族的存在,也就是“雅利安型德意志人”,而他打算用科学方法加以证明。

门格勒在慕尼黑大学期间成为优生学家、种族纯净暨卫生研究院院长及纳粹优生学政策煽动者奥特马尔·冯·费许尔(Otmar von Verschuer)的助理,毕业后又于1938年转往法兰克福大学深造。冯·费许尔教授相信,金发碧眼的纯粹雅利安种族典范的关键存在于双胞胎的专属基因中。1937年,门格勒加入国家社会主义德国工人党(即通称的纳粹党),党员编号5574974,然后他又在1938年加入党卫军。为了证明他的血统纯粹,他积极调查自己的“种族纯净度”,一路回溯到1744年。

门格勒深信德国的未来维系在基因操纵上。通过他对双胞胎的研究,他野心勃勃地希望让德意志民族大量繁衍。

1939年,约瑟夫·门格勒与罗尔夫的母亲伊雷妮·舍恩拜因(Irene Schoenbein)结婚。对伊雷妮而言,这场婚姻带来的经常是独守空闺的苦闷,因为门格勒把生活重心完全放在专业生涯及爱国行动这个部分。结婚短短两个月后,德国入侵波兰,门格勒立刻斗志昂扬地参军,纵使将年轻妻子独自留在家乡也无怨无悔。

1942年,他加入党卫军“维京”装甲师医疗团,这支部队的行动范围是东方战线,特别是乌克兰。参军期间,门格勒因为救援并医治两名德国士兵,获颁铁十字勋章。后来他在战斗中受了伤,被迫提前退役,于1942年底返回柏林。他毫不犹豫地重新投入医学工作,尤其是在基因遗传领域,而他追随的老师依然是冯·费许尔教授。

四个多月后,约瑟夫·门格勒于1943年4月被任命为党卫军高级突击队领袖。5月底,他被派到奥斯维辛集中营。这是纳粹政权成立的第一大集中营,位于克拉科夫以西六十七公里,接近捷克斯洛伐克边界。

奥斯维辛当时俨然已经是一部毫不留情的产业化灭绝机器。四个大型毒气室及焚化炉作业区不停运作,烟雾从那里不断冒出,使空气令人难以呼吸。天气炎热时,人肉的味道更是让人窒息。集中营占地辽阔,包含三个大区,而且不断逐年扩大,一模一样的红砖及木造营舍持续往外扩展。门格勒对这个人间地狱般的景象丝毫不为所动,他一到奥斯维辛,就马不停蹄地前往十号营舍。

他要立刻投入工作。对他而言,奥斯维辛是个有助于促进科学进步的独特场所,提供了针对“人体白老鼠”进行实验的绝佳机会,让他能证明他的种族理论观点。门格勒经常会将标有“战争材料,速办”这句话的人体碎块寄回威廉皇帝研究院,供同侪分析研究。

门格勒抵达几天以后,就毫不迟疑地将一千五百名吉卜赛人处死。讽刺的是,他经常自嘲长得比较像吉卜赛人,而不像完美的雅利安人。小时候,由于肤色偏深、头发全黑,而且眼睛呈褐色与棕色,他曾经因此在学校被取了“吉卜赛”这个绰号。

门格勒的职务令某些同僚深感好奇,例如他在奥斯维辛集中营的工作伙伴汉斯·蒙希(Hans Münch)。“他从身体到精神整个都是意识形态的化身……他从不表现出任何情感;既没有仇恨,也没有狂热,”蒙希曾表示,“对他而言,毒气室是唯一合理的解决方案,而由于犹太人无论如何都得死,他认为理所当然应该事先用毒气室来做一些医学实验。”所有人对门格勒医师都一无所知。他那种城府很深的保留态度使他跟其他人之间自然而然就拉开距离。1944年儿子罗尔夫出世时,他没告诉任何人;此外,妻子生产时,他也没有前去探视她。

起初小罗尔夫跟母亲一起住在黑森林地区的弗莱堡。1944年11月,约瑟夫·门格勒才第一次去看儿子,这时儿子已经将近八个月大。

来自欧洲各地城市的火车不断开进奥斯维辛。新到的人必须经过一道预先筛选程序:被视为身强体壮的人会被送去强制劳动,其他人则直接被送进伪装成淋浴间的毒气室。不分昼夜,每当有火车抵达,门格勒都会守候在那里抓双胞胎,用他们做各种残酷实验,而这些实验通常会导致他们在恐怖的痛苦中死亡。通过这些与双胞胎现象有关的实验,他相信自己一定能破解基因遗传的秘密,全面根除有缺陷的基因。于是,当双胞胎出现在筛选过程中,他听到有人大声喊“双胞胎,双胞胎”时,他平日阴沉的脸孔就会骤然明亮起来。

他做了无数的实验,而且都在没有麻醉的情况下进行:操纵血液、接种感染基因、骨髓实验、器官割除、截肢、结扎。约瑟夫·门格勒也对眼睛的颜色深感兴趣,他想知道是否能改变人的眼睛颜色。为了达到这个目的,他会给他的“病人”注射化学物,结果大都造成他们失去视力。这些实验的唯一目标是:弘扬一个符合国家社会主义理想的优越种族。

1945年1月17日,门格勒逃离奥斯维辛时,他在身后留下堆积如山的尸体。他的“人类白老鼠”几乎都不可能在他的恐怖实验结束以后存活。纳粹政权解体时,大批落败德军往西方溃逃,使他借机躲过盟军的搜捕。

门格勒在慕尼黑短暂停留以后,回到他的家乡君茨堡,躲在附近的森林中,他的家人经常会供应食物给他。当局完全没察觉到这件事,就连一份以色列警方的报告也没提到门格勒跟他的家人之间有任何接触。

1945年底开始,“死亡天使”用“弗里茨·霍尔曼”(Fritz Hollman)的化名低调过活,在巴伐利亚罗森海姆(Rosenheim)当农工(后来他以“美洲伯伯”的身份见到儿子时,用的也是这个假造的名字)。他的家人——特别是他的妻子——经常到农场看他,有时妻子也会把当时才两岁的小罗尔夫一起带去。他们会小心翼翼地在一个湖边见面。在那段时间拍的一张照片上,可以看到满脸笑容的门格勒站在儿子身后。

门格勒知道他的名字被列在即将于1946年12月展开的“医生审判”名单中时,开始意识到危险逼近。“医生审判”是纽伦堡大审判中继战犯审理后的第二阶段审判。门格勒决定远赴拉丁美洲,于是在意大利热那亚港登上“北方国王”号。这时约瑟夫·门格勒又有了新名字:“赫穆特·葛雷戈尔”(Helmut Gregor)。他心里还抱着希望,认为他在布宜诺斯艾利斯安顿下来以后,妻儿就会立刻前去跟他会合,但情况完全不是如此。伊雷妮太眷恋德国和德国文化,完全不想离开她的家人,到地球彼端过逃犯生活。尤其是这时她的生命中已经有了另外一个男人。1954年3月25日夫妻两人正式离婚时,门格勒用的是自己的真名,又成为那个罪大恶极的“死亡天使”。

1956年,门格勒返回欧洲,跟家人前往瑞士山区度假,这时他终于跟已经十二岁的儿子罗尔夫团聚。不过对小罗尔夫而言,他仍然是“拉丁美洲来的弗里茨伯伯”。罗尔夫的母亲向儿子解释说父亲已经在苏联前线死亡或失踪,不过他是个英雄。将近十年间,罗尔夫跟住在拉丁美洲的“弗里茨伯伯”经常通信,完全不知道那个假伯伯其实就是他的真爸爸。

十六岁时,也就是在瑞士山区度假之后三年,罗尔夫终于知道“弗里茨伯伯”是他的父亲——约瑟夫·门格勒。罗尔夫回忆道:“(对我而言)我父亲一直是死在东欧前线的那个战争英雄,他受过良好教育,会说希腊文和拉丁文。得知真相对我造成极大的冲击。身为约瑟夫·门格勒的儿子不是一件好事。”学校同学开始激他:“原来你就是门格勒的儿子,你爸是个战犯。”他们把他叫作“小纳粹”或“党卫军队员门格勒”。面对同学的侮辱,罗尔夫反唇相讥:“没错,我还有个叔叔叫阿道夫·艾希曼呢。”罗尔夫在校表现比较懒惰,他的老师们认为背后原因应该是父亲不在所导致的心理创伤,而这个缺席的父亲原本被视为英雄,后来却成了刽子手。

门格勒在圣保罗的住处极其简陋;他把床让给儿子罗尔夫,自己则在地板上摆了一个床垫凑合着睡。无论如何,他们到了夜里仍然一直在说话,因为罗尔夫渴望为他的种种疑惑找到答案。他一开始避免提到父亲参与奥斯维辛残酷暴行的事,不过后来还是把话题带到这个部分。父亲立刻全身紧绷:“你怎么可能相信我会做出那种事?难道你看不出那些都是谎言,都是洗脑?……”老人激烈地为自己辩护:“奥斯维辛不是我发明的东西,我个人对那里面发生的事不必负责。奥斯维辛在我去以前就已经存在了。我想帮助他们,但我的能力有限。我不可能帮助所有人。”

罗尔夫问父亲火车开到奥斯维辛后,乘客立刻被筛选的事。门格勒承认他参与过那件事:“那些人到的时候已经浑身是病,奄奄一息,我又能怎么办?当时那边的情况不是现在的人能够想象的。”从他的口气听起来,他的角色“只不过是”决定谁有能力工作,谁没有。他认为自己尽了一切可能将新到者归入身强体健一族,因此他相信他帮助了成千上万的人。下令灭绝那些人的并不是他,他不必为那件事负责。他发誓他从不曾亲手杀害或伤害任何一个人。

对他的儿子罗尔夫而言,“身在奥斯维辛,但却没有每天设法离开那里,这是一件不可想象的事。没有尽一切可能离开,这种行为既恐怖又令人无法置信。我永远无法明白为什么人类会做出那种事,就算那是我的父亲也一样。对我而言,过去发生那些事违反所有伦理、所有道德,令人完全无法理解人性”。在父子两人的夜间对谈中,罗尔夫逐渐下了这个结论:他的父亲对过去毫无悔意,他依旧忠于纳粹理想,并且持续相信雅利安人种的优越性。门格勒最后还是宣称,他只是在尽自己的职责,为了能够生存,他不得不遵守命令。他似乎认为这个冠冕堂皇的理由可以为他免除任何罪恶感。但在他的儿子眼中,父亲只是死也不肯认为自己是世人心目中的那个禽兽。

最后罗尔夫又问他,如果他那么确定自己的行为公正合理,为什么他不向当局自首,面对世人的审判。门格勒只给了这个简短的答案:“世界上没有公理,只有一堆急于报复的人。”

罗尔夫自始至终无法在这个人身上感受到一丝人性、悲悯或懊悔的成分。两星期后,他离开父亲时,他知道那是他最后一次跟他见面。至于门格勒,在那次会面以后,他相信他终于能安心地走了。仿佛在他告别人生以前,他觉得有必要向他唯一的后代进行自我合理化,使他不会被这个独生子视为恶魔,而只是个单纯听从命令的人。

罗尔夫终其一生拒绝提供任何可能导致他的父亲被逮捕的讯息。他说他不可能背叛父亲。罗尔夫认为他根本不够在意父亲这个人,因此也没有仇恨可言。

那次会面之后两年,1979年,门格勒在巴西的一些朋友寄了一封信给罗尔夫:“我们的好友在一处热带海滩上离开了我们。”经过三十四年的逃亡生涯,约瑟夫·门格勒在海边游泳时死于心脏病突发。

父亲死后不久,罗尔夫前往巴西整理他的遗物,并取回他的个人物品。这次旅行时,他用了自己的真正身份。他回到先前曾经用化名住过的一间旅馆,办理入住手续时,前台人员惊叫道:“门格勒!……你知道吗?你的姓在我们这边有名得很。”罗尔夫吓得不知所措,他赶紧冲进房间,将父亲的私人物品藏在天花板夹层中,尽管他很清楚万一出事,警方不出两分钟就能搜到那个地方。这个“遗产”包括一块金表、一些信件以及一些日记。不过并没有任何人前来搜查,而那些日记就是2011年在那场引发一片喧嚣的拍卖会中售出的手稿。

1985年,罗尔夫同意对媒体透露他跟父亲会面的事,以及父亲的文稿。自此,他跟家族其他成员的关系完全被切断。

跟其他纳粹的小孩相反,罗尔夫不认为有什么“残酷基因”会遗传给后代。仿佛为了替那个过去正式画下句点,他决定更换姓氏,以求儿女免于麻烦。1980年代,他改用妻子的姓氏,并在慕尼黑成为律师,就此安身立命。

他认为他的三个孩子有权利平平安安长大,无需为祖父造的罪孽负责。他有义务让他们知道真相,同时为他们的人生解除那个沉重的负担。对他而言,这个家庭背景带来的唯一好处是迫使他们思考人生本质,以及善与恶之间的冲突。他命中注定成为约瑟夫·门格勒的儿子,并因此承受种种困扰。他无法投身政治,也无法真正知道某些人——犹太商人、战争被害者——不愿与他合作的理由。2008年,在一份以色列日报上,他呼吁犹太人不要对他怀恨在心。他提到他可能会亲自前往以色列,特别是去参观犹太人大屠杀纪念馆。不过他也说:“可是我担心,如果大屠杀幸存者和他们的后代知道我的身份,他们可能会感到不安。”

—— 完——

题图:奥斯维辛集中营。

全部图片由上海人民出版社提供。

塔妮娅·克拉斯尼昂斯基(Tania Crasnianski),生于法国,母亲是德国人,父亲是法俄混血。曾为法国巴黎律师公会刑事律师,目前在德国、英国及美国生活、创作。《纳粹的孩子们》是她的第一部作品,出版后广受好评,已被翻译成九种语言,译介至世界多个国家和地区。