『思想界』栏目是界面文化每周一推送的固定栏目,我们会选择上一周被热议的1至2个文化/思想话题,为大家展现聚焦于此的种种争论与观点冲突。本周的『思想界』,我们关注最近两周一系列与“爱国”有关的事件,以及杭州“打狗”引发的动物保护争议。

明星扎堆表态爱国:我们对政治共同体的忠诚究竟源于什么?

过去两周,明星频繁的爱国表态,成为了微博的一道景观。而在11月18日的苏州马拉松冲刺阶段,还出现了志愿者冲入赛道递国旗,导致选手错失金牌的闹剧。触发这种爱国主义情绪的事件已经得到充分讨论,但爱国本身,却似乎作为一种自然朴素的“情感本能”,往往免于进一步的探讨和反思。我们为何爱国,如何爱国?什么是维系我们对一个政治共同体归属感的核心纽带?所谓的“国家利益”是不是就是国家内部主流族群的利益?

匈牙利中欧大学政治学博士候选人李敏刚指出,对国家的忠诚,是政治生活中难以绕过的情感。甚至可以说,它是确保一个社群政治稳定的必要因素。政治的良性运作有赖于公民对国家的服从,甚至牺牲,在理想的情况下,这些服从和牺牲都是心甘情愿的,而不是出于自利,或者是敢怒不敢言。

然而,这种对于国家(或者政治共同体)的忠诚源于什么?是我们对所属的国族或文化共同体的情感吗?这种忠诚又是否有某种限制呢?在当代政治哲学中,哈贝马斯主张的“宪政爱国主义”(Contitutional Patriotism)或许对这些问题提供了答案。

李敏刚先请读者一起考虑一个问题,如果我们生活在希特勒和纳粹党党政的德国,我们还需要对国家忠诚吗?这也是战后西德的一些知识分子提出的问题,即所谓的“集体责任”(collective responsibility):即便很多普通的德国民众没有亲手作恶,但他们(或者他们的祖辈)支持纳粹上台,眼睁睁地看着六百万犹太人被屠杀,作为政治共同体的一员,他们需不需要共同承担责任?

这些西德知识分子认为,普通的德国人不能因为自己没有参与其中,就认为过去的历史“不关我事”。相反,这一“共同责任”,应该成为战后德国政治共同体重建,以及新的政治身份和公民团结的道德基础。正是在这一共识下,政治学家Dolf Sternberger在1979年首次提出了宪政爱国主义的理念,他认为,德国人民道德身份的重建,应该从重视宪法做起,对鼓吹种族主义、反对自由民主的人,宪法法院应该予以严厉打击。

后来,哈贝马斯对“宪政爱国主义”的意涵进行了深化和修正,使之更具有普世性价值。哈贝马斯将宪政爱国主义的焦点,从宪法本身转移到宪政或者宪政文化,从公民对法院的依赖,转移到公民社会和公共领域的相互合作。换言之,在哈贝马斯看来,真正成为公民忠诚和团结的支点的,不应该是宪法本身,而应该是这样一种道德理念:即人们可以对宪法提出不同的诠释,并在公共领域相互讨论,尊重彼此平等对话的权利,尊重分歧,不因为分歧而退出对话或者诉诸暴力,而这些讨论、对话的根本目的,在于追求政治上的正义。

哈贝马斯认为,宪政爱国主义是一个“伦理上的自我澄清”(ethical self-clarification)的过程。人们会逐渐意识到,对所属的政治共同体的忠诚,不是因为我们同文同种,而是因为我们有着对正义的共同追求。固然我们拥有同样的文化背景,但这些历史并不构成我们的公民身份或者忠诚的基础,反之,这些共同的经验和历史,决定了我们所要一起面对的正义问题。

换言之,我们对政治共同体的归属感,有其历史的向度,但终归是向前望的,它最终指向的,是我们想要成为怎样的人。归属感并不是对共同过往的神话化,以及对这一历史叙事的自豪;相反,我们应该尽量真诚地面对共同体的历史,尤其是那些曾经的不义或道德污点,这样才能在未来做得更好。

宪政爱国主义的另一个特点是,它给予少数群体(minority)以尊重,无论是少数族裔,还是对正义或律法持不同观点的少数人。少数派不会被迫接受多数派的观点,他们的公民身份也不会被多数派审查。

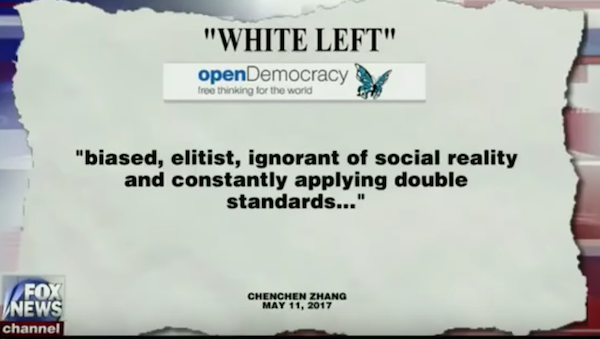

《东方历史评论》的微信公众号则刊登了美国德拉华州立大学历史系教授程映虹的文章《“白左”与“汉奸”:民族国家内部的他者》。程映虹指出,“白左”和“汉奸”,这两个看上去并不相干的概念事实上在内涵和逻辑上是同构的:它们都将国家的叛徒当作是某个族群甚至种族的叛徒,都代表了一种单一种族观,将国家政治表述为某个主流群体的利益,而忽视了非主流族群的权利和感受。与产生于晚清的“汉奸”一词相比,“白左”的种族色彩更为浓厚,它的发明和流行可以说是当代中国种族民族主义思维的表征。

程映虹在文中梳理了“白左”和“汉奸”这两个概念的源流。“白左”当代中国是民间自发形成的政治术语,从2015年后开始流行,尤其是在特朗普当选美国总统之后,其影响力超出国界,成为一个国际新闻常用语。“白左”的核心是对西方政治正确的批判,它最初缘起于欧洲的难民危机,中国网民认为,对难民的过分宽容是一种典型的“白左”“圣母婊”行为,后来,它应用的语境不仅限于难民问题,对种族、族群、宗教、文化、性别中的弱势或少数群体的“过度照顾”以及环保主义和动物保护主义都被认为是“白左”的代表。

程映虹指出,20世纪西方知识界产生了大量的左派,而在政界、教会中也有很多亲苏亲华人士,他们是名副其实的“左派”,而并非是政治正确意义上的“左”,但在中国的政治术语中,他们被称为“西方左派”而并非“白左”。在这些人中,绝大部分是欧美白人,而今天的所谓“白左”中虽然也有大量“白人”,但总的来说,他们的种族光谱远比当年的“西方左派”要复杂得多,很多都是非西方国家的移民后裔。因此,今天的“白左”不但没有比当年的“西方左派”更“左”,也并不比他们更“白”。

那么为什么这些人反而被贴上了“白左”的标签呢?程映虹认为,这是因为这些年来中国民族主义中的种族观念有了长足的发展,种族意识受到了刺激和强化。而追根溯源,这套种族观念在晚清时期就已形成,无论是晚清的保皇派、改革派还是革命派,都共享着同一套华夏中心论和西方种族主义意识形态上的世界观,他们认为只有白种人和黄种人(中国人)是优等民族,虽然中国的民族主义也有反西方的面向,但一旦上升到世界种族秩序这一层次,(白人的)西方和中国就形成了一种优等民族之间既敌对、竞争,又惺惺相惜的关系。中国的民族主义者对白人一向是认同和崇拜的。

所以,今天批判“白左”的中国人(或者海外华人)的心态是,看到西方文明要从内部被政治正确摧毁时的痛心疾首,这使他们对西方产生了同为优等文明的代入感和责任感。在他们的想象中,西方人就是白人,而所谓的“白左”则是背叛了自己种族利益的叛徒。正是在这一意义上,“白左”和“汉奸”有异曲同工之妙。

程映虹指出,“汉奸”背后的逻辑也是:中国是一个汉族国家,出卖国家利益的人都是汉族的叛徒,即“汉奸”。辛亥革命以后,虽然反满的种族主义从理论上被否定了,建立了五族共和的中华民国,但汉奸一词却被保留了下来,仍然是国家民族之叛徒的同义词,而且在抗日战争中得到了进一步强化。虽然也曾有人提出用华奸取代汉奸,但这个新的概念却从未得到响应和传播。在程映虹看来,“白左”和“汉奸”,作为同构的种族国家概念,背后蕴含的逻辑是:对他国民族国家构成的歪曲,对本国多元族群的历史和现实的无视。

杭州打狗事件:动物保护是一个城市现代性问题

最近,杭州开展了文明养犬专项治理行动,与此同时,“当街棒杀”流浪犬的视频开始在网上流传,“万人请辞杭州打狗”话题登上微博热搜,明星大V纷纷发声,呼吁保护动物。自今年早些时候的“异烟肼毒狗”事件之后,城市文明养狗再次成为网络热议的话题。

上周思想界我们关注了杭州打狗事件引发的争议,主要是从城市公共管理角度入手,综合国内舆论、引述国外经验,具体探讨了宠物狗的权益和社会公共秩序之间的关系如何平衡。本周,相关的讨论依然在持续发酵,这期思想界关注的两篇文章,将今日社会频发的人狗冲突问题放在一个更大的视野下进行考量,梳理了动物保护的理论、现实与历史。

《新京报书评周刊》微信公众号发表了董牧孜对台湾东华大学华文系副教授黄宗洁的采访,黄宗洁是《牠乡何处?城市·动物与文学》一书的作者,在书中,她从文学和艺术作品出发,探讨了城市、自然与动物之间的复杂关系。董牧孜在按语中指出,今天我们谈“文明养狗”,不能仅仅将问题局限于个人素质和城市空间治理的层面上,倘若不能将今天的人狗冲突置于城市现代性和动物地理学的历史视野之下,就不可能真正厘清其症结所在。

黄宗洁首先谈到,对动物权利的论述与城市现代性的发展在很多层面上密切相关。由于整个社会经济条件的改善,我们不再需要奴役性的动物(比如看门或拉雪橇的狗),动物的角色更多转向了陪伴者。宠物之所以获得今天的地位,也是因为城市中人际关系疏离,动物取代了人,成为家庭成员。彼得·辛格的《动物解放》就是在反思农业工业化的脉络下产生出来的,当我们以工业化、机械化的方式对待动物(比如实验动物、经济动物、表演动物等等),就产生了一系列糟糕的后果。

黄宗洁还谈到了“吃狗”的问题,她认为,城市和乡村的动物观念像平行宇宙一样并行不悖。无论是在玉林狗肉节还是台湾的越南移民工人吃狗肉等事件引发的争议中,我们常见到一种将文明与饮食对立的谴责:“文明人不吃猫狗”。而对于吃狗的人来说,这一谴责显然不成立,难道吃其他动物不残忍吗?这就构成了一个永无止境的死循环,因此,以道德谴责推进动物保护,是无效的行动策略,我们需要将纠缠在一起的复杂事件拆分开来看。

黄宗洁认为,我们需要接受吃狗是一些国家、地区或文化中的日常,但引申出来的问题是怎么吃、如何杀以及狗从哪里来,到哪里去。现在很多人已经将焦点转向偷狗行为和屠宰方式的问题,而不是情绪对立地指责吃狗这件事本身。

访谈涉及到的另一个问题是,动物保护主义者是不是“看脸”,更喜欢保护那些长得可爱的动物。黄宗洁认为,这当然是一种普遍存在的现实。可爱的动物,尤其是猫狗,更容易获得人类的关心。这种狭隘的爱是人性的一部分,只喜欢猫狗的人也不应该被谴责。黄宗洁指出,在台湾,动物保护主义者中间也存在分裂,一派叫做“毛保派”(猫狗保护派),另一派叫做“野保派”(野生动物保护派),还有一些是素食者或者主张经济动物权利的,大家相互看不顺眼,经常互相攻击。黄宗洁认为这种对立是没有必要的,喜欢猫狗可以作为一个起点,从猫狗出发,再将同情心向外扩大。

黄宗洁 著

新学林出版社 2017年9月

最后,黄宗洁还谈到了“动物权利”和“动物福利”之间的区别。从动物权利的角度来看,动物不应该被人控制、奴役、操纵,所有的动物利用都违反了动物的主体性,因此,主张动物权利的人反对全部动物利用,也反对动物园,不管动物在里面的居住条件如何。他们并不在乎野外的生活条件是否更加残酷,因为那是自然的淘汰。相反,动物福利的倡导者承认动物利用是不可避免的现实,他们更关心如何更人道地对待动物,即在动物利用的过程中,动物生存基本的生理、心理需求能否得到满足,是否符合动物饲养的国际标准,等等。

在微信公众号“大象公会”推送的《动物保护,从纳粹到白左》一文中,作者智煜谈到了欧洲动物保护立法的历史。文章指出,当今世界范围内对动物保护有着最严格规定的是德国的《德意志联邦动物福利法》,这部法律对饲养动物的一生——从居住条件、训练、手术到实验、买卖、运输、屠宰等都做了全面细致的规定。早在1990年,德国的《民法典》就明确了“动物由特别法保护,不是民法上的物”(即“动物非物”)的原则,这一原则,是西方动物保护组织判断一国有没有真正的“动物福利”的首要标准。

2014年,世界动物保护协会首次发布“动物保护指数”,将全球50多个国家的动物福利水平从A到G分为七等,最高的A与B之间的实际差别微乎其微,其中德国被评为B等,A等则只有英国、新西兰、瑞士和奥地利。讽刺的是,德、奥、瑞三国动物福利的高起点,竟然是拜纳粹所赐。三国的动物保护法均是由纳粹德国1933年11月颁布的《帝国动物保护法》扩充修订而来。

在纳粹刚刚掌权的1933年,就在动物保护方面有不少大动作,4月颁布法律禁止“所有屠宰温血动物而未先经麻醉之行为,不论其系出故意或过失”,违反者处6个月以下拘役;5月又在刑法中增加“虐待动物罪”;8月,戈林以普鲁士总理身份签署法令,全面禁止动物的活体解剖。

为什么犯下反人类罪行的纳粹,会对动物表现得如此人道?这与它的意识形态分不开。在其1936年的刑法修订委员会报告中,就有一番关于动物保护与“德意志民族精神”关系的论述。报告强调畜牧生活的美德,认为马是动物中神圣者的代表,正是在这种“血与土”的意识形态话语中,纳粹建立起了雅利安的种族优越感。

事实上,纳粹所鼓吹的这种“血与土”的德意志民族精神,与19世纪、20世纪德国的民族认同密切相关。德国民族意识的觉醒,很大程度上是受到了拿破仑入侵的刺激,相比于强调科学、理性的法国文化,德国民族主义自始就包含着人与自然和谐相处的思想,并与反抗启蒙运动的浪漫主义思潮紧紧纠缠在一起。

19世纪晚期,随着德国工业文明的飞速发展,许多人产生了民族认同的焦虑,从而引发了所谓的“民粹运动”,这一运动的主要内容之一,就是强调德国应该区别于英法的农业文明,保护与自然的共生关系。而在一战战败后,工业文明没有出路,重返自然才是正道的思想也在德国广为流行。

浪漫主义和民粹运动对20世纪德国的影响极深。希特勒就在《我的奋斗》一书中指出,“国家社会主义就是浪漫民粹主义,浪漫民粹主义就是国家社会主义。”而所谓的“浪漫民粹主义”,就是主张日耳曼的土地、人民、传说构成一个抽象的“民族机体”,人和动物都是这一机体的组成部分,但所谓的”劣等民族”则不属于这个“机体”,是其中的寄生虫,应该被清除掉。

文章最后指出,今天欧盟的主流价值观在政治光谱上偏左,而纳粹则是极右的代表,人类的政治虽然经常“城头变换”,但动物们享受的福利水平却稳定多了。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论