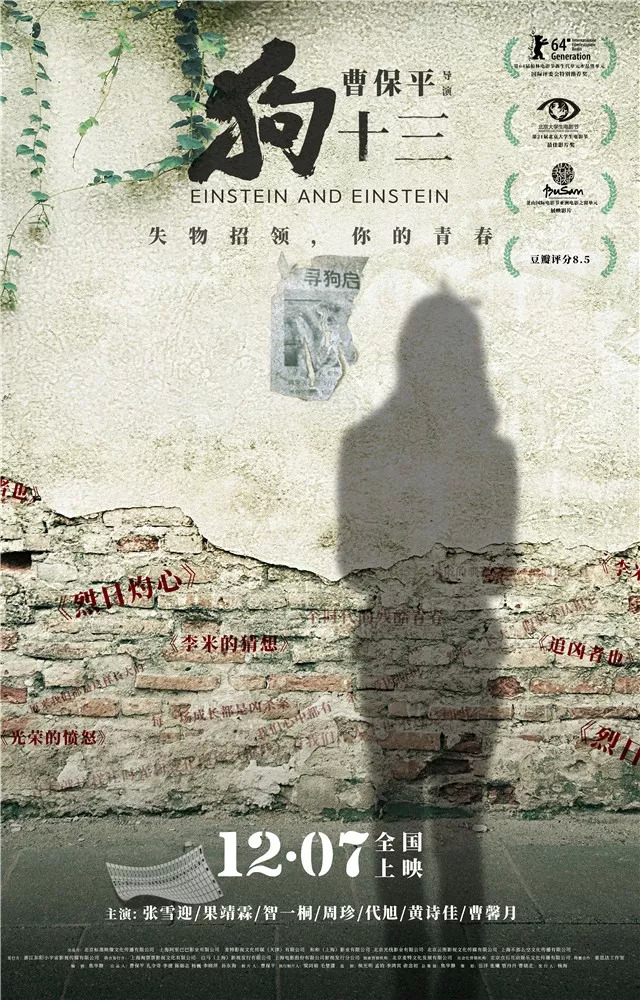

自从[狗十三]定档的消息传出来之后,它就成为12月值得最期待的华语电影之一。

[狗十三]现已提档,12月7日就将公映

[狗十三]的吸引力不只源于5年等待带来的神秘感,还有导演曹保平一贯高水准带来的号召力。

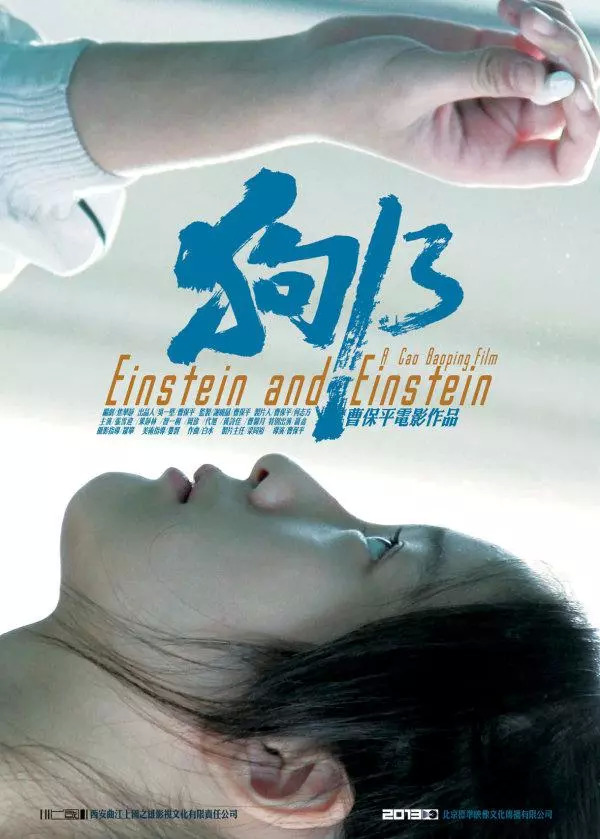

2013年,影片这款海报让人印象深刻

从2006年[光荣的愤怒]算起,曹保平至今一共就只有5部电影上映,相当低产,可质量却是国产导演中的佼佼者。

从左至右依次为,[光荣的愤怒](2006),[李米的猜想](2008),[烈日灼心](2015),[追凶者也](2016),4部电影豆瓣平均分超过7.8

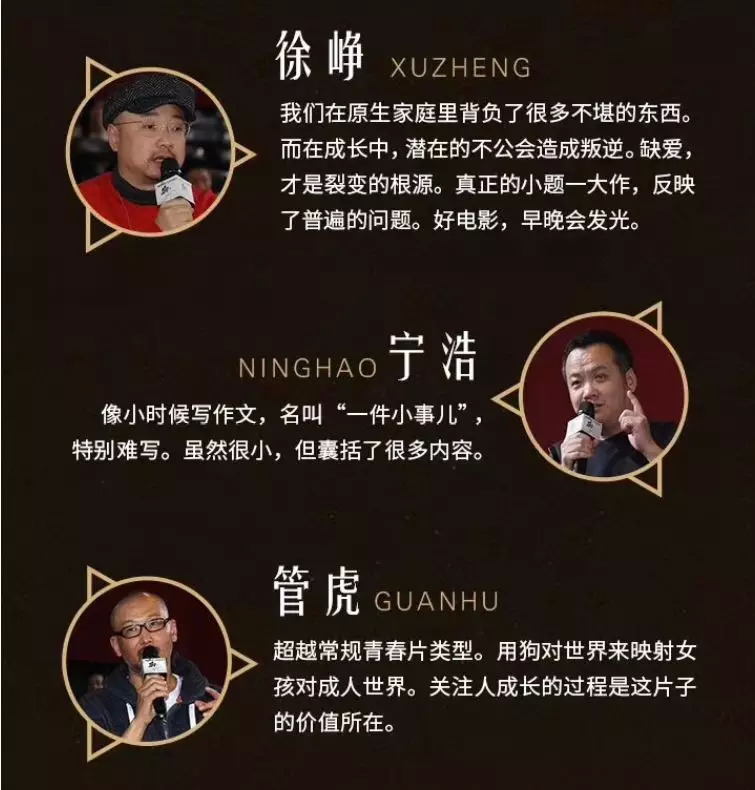

而在11月30日举办的首映礼上,[狗十三]也获得不少溢美之词,很多影迷感叹:这5年,没白等!

首映礼上,业内导演的称赞

从题材上看,[狗十三]好像特别不曹保平。

这部电影不是导演最为人熟知的警匪犯罪类型,也没有黑色幽默,它是一部青春片。

当曹保平遇见青春片,是什么风格?

张雪迎出演[狗十三]时实际年龄大于影片设定,但瘦削的身材令她更贴近角色

▼

正如片名所示,[狗十三]讲的是一个13岁女孩李玩(张雪迎饰),跟两条狗的故事。

像大多数青春期孩子一样,影片伊始的李玩带着荷尔蒙赋予她的叛逆表现。

贴着艾薇儿海报,听着涅槃的垃圾摇滚,不爱正餐,反而喜欢在晚上煮方便面吃。

垃圾食品才是孩子们的真爱啊

骨子里,李玩也挺倔的。

跟隔辈儿的爷爷奶奶没有共同语言,她选择端着饭碗去听窦文涛扯淡;不常见面的父亲(果静霖饰)强硬地为她选择英语小组,她连着好多天没跟父亲说话。

家人对青春期少女的无声反抗都不以为然:孩子吗,哄哄就好了。

于是,独断的父亲给李玩送来一只小狗,以示求和之意。

李玩呢,虽然一度拒绝父亲的礼物,最后却也架不住“真香”定律,欣然接受,还给小狗起名 “爱因斯坦”。

李玩其实内心对小狗很喜爱,也舍不得拒绝一直粘着她的撒娇萌宠

毕竟,这只幼犬是家中最需要她的生物了。

生活平静的表现很快被爱因斯坦的走失撕扯开。

李玩对爱因斯坦的执着超乎想象。她不顾家人劝阻,深夜出门挨家挨户寻找爱因斯坦。

为了这个玩伴,李玩到了近乎偏执的地步。

推倒爷爷,害得奶奶迷路......

家人对李玩为数不多的歉意已经转化成埋怨

即便李玩 “作”到让人想吐槽一句“熊孩子”,可父亲干脆的巴掌还是看得人心惊胆颤。

然而这不是片中唯一的暴力片段。

▼

[狗十三]最残忍的地方不仅仅在于父亲这一次肢体暴力的展现,还有家人对李玩一次次爱的教育。

他们念叨着,希望孩子懂事。可所谓的“懂事”不过是要求李玩无条件地顺从,或是成全他的脸面。

动手之后,父亲抱着李玩和解,希望她能不记仇,忘掉不愉快

中国家庭惯于教导孩子们克己复礼。

只不过,在他们心中,这“礼”代表的是家长权威。

我们一向不愿承认,父母之爱是有条件的。[狗十三]挑衅般地揭开这个所有人都在逃避的现实,却也没有把父女树立成完全对立的关系。

它没有包庇任何一方的缺点,也没有将其进行脸谱化处理。

看得出,父女间的感情还是很真挚

李玩最初的确有些自我,可家人难道没有帮她平稳过渡的方式吗?

有,不过巴掌更简单。这是他们从父辈处沿袭的传统。

父亲更不是一个于滥用暴力的人,谁都无法否定他对女儿的爱,可他不得其法。

父亲以为隐瞒小儿子的降临是保护女儿;买来另一只“爱因斯坦”能安抚女儿;挥舞拳头是教育女儿......

心中深藏的爱意,表达出来反而化为伤人的利剑。

父母真的了解过孩子为什么哭吗?

或许很多80、90后都听父母抱怨过:现在的小孩怎么这么复杂?

相较于父母那一辈,当今青年人对自我的关注,对个性化的追求似乎都更强烈。

然而,焉知这些简单粗暴的父母年轻时不曾同样是“复杂的小孩”呢?

李玩的父辈,也许都有过困惑与挣扎。只是,经过缓慢的锤炼后,人往往会将自己受到的伤害合理化,再传递下去。

父亲的成长故事同样令人好奇,影片对此的留白也给人更多遐想空间

所有人的青春都会结束,但并非所有个性都会消亡。

可惜更多人还是像李玩一样,在天真憧憬着父母关爱理解的年龄,被迫催熟。

她原本可以充满不切实际幻想,无伤大雅任性的青春,过早枯败,提前迈入成人阶段。

这才是属于中国孩子的青春片。

看过[狗十三]的人大都称赞它是十年来最好的国产青春片。

相比那些拙劣搬运国外校园剧,明显水土不服的电影,或是受疼痛青春小说启发,充斥着滥交、堕胎、谋杀的意淫之作,[狗十三]太真实了。

它像是浓缩了很多中国孩子的青春,情节直指人心,一下戳到你努力忽视的伤疤。

在[狗十三]中绝没有无病呻吟,更没有夸张狗血,它令人似曾相识。

而它历时5年的“搁置”并没有令它的表达变得过时,李玩的故事还在不断重演。

曹保平导演在首映礼中也谈到这点:“虽然等待了五年,它的主题在当下很多家庭中依旧比比皆是,它始终拥有能和主流观众们产生‘共情’的情感联结。”

影片结尾,李玩突然跟自己那个集万千宠爱于一身的弟弟,变得“亲密”起来。

因为他正在体验李玩曾遭受的挫折教育。

被灌下令人作呕的牛奶,强迫学习自己不擅长的事物,一声声反抗听起来是那么微弱又熟悉。

[狗十三]对拥有类似成长经历的影迷而言,无疑是一部催泪之作。但它却少见怨气与指责。

李玩像是始终在独自对抗家庭

中国人的家庭相处之道从不是非黑即白的二元价值观,我们怠于致谢,更耻于道歉。

我们主流的家庭形象大致只分两种,一种是端着一团和气,另一种就是“第三调解室”里那些鸡飞狗跳。

[狗十三]在令我们为自己那段早逝的青春扼腕叹息时,也让我们对父母多了些了解。

他们的行为也受困于时代的局限性,他们已经在自己能力范围做到最好。

希望生活中的温馨比电影里更长久

带着父母一起看场[狗十三]也许是个不错的选择。

这不是中国式和稀泥的和解方式,把[狗十三]当作一剂预防针也未尝不可。

我们无法避免成为李玩,但我们必须拼命努力不制造更多李玩。

评论