撰文:毕苑

《东方历史评论》微信公号:ohistory

戊戌维新之前中国人的翻译教科书多是译自欧美的学校用书。以戊戌维新和清政府的新政作为一个标界,中国人翻译教科书到19、20世纪之交显示了另一种热潮:翻译日本教科书。

一

晚清中国与日本的政治文化纠葛与甲午一战所关甚切。恰如时人所述:“若日本文译本,则以光绪甲午我国与日本搆衅,明年和议成,留学者咸趋其国,且其国文字迻译较他国为便,于是日本文之译本,遂充斥于市肆,推行于学校,几使一时之学术,寖成风尚,而我国文体,亦遂因之稍稍变矣。” 情况正是如此。战争使晚清国人认识到兵力强盛和教育的关联。就像孙诒让,虽然他立足于这样的认识:“以学校治军本于周礼,乃中国二千年前之古法也”,但是他已经认识到“百年以来,西国骤强,日本亦奋于东,其学堂之盛与兵力之强适相应”;故而他批评“中外学堂林立,而论者不察,尤或斥为西法、新法”的浅见,认同“自甲午款议成后深识之士始知兴学为自强之基”。 可见认识到变革时机已到、从已有思想中寻找资源,已是当时为数不少人的共识。而且,教育的普及不仅有助于增强国家御侮能力,也关系着国内局面的安定,就像罗振玉说的,“教育不及齐民,则义和拳匪及闹教之案仍必不免。若从事于普及教育,则功效必溥矣。” 所以,日本的崛起推动翻译日本教科书成为浪潮。

由关注欧美转向关注日本,几成必然的趋势。甲午战争后的第二年,翰林学士龚心铭在读过日本人森有礼写的《文学兴国策》之后,禁不住叹息泰西教育体制“规制严备,井然有条,取适用不取虚文”,慨叹日本“得其成法,以行于数岛之中,不过二十余年,各国递相引重。” 戊戌维新时期,梁启超奏办译书局,建议“初级算学、格致学、政治学、地学四门,悉译泰西日本各学校所译之书”; 对于中国近代学术体系影响甚大的西方分科体系,也是中国人经由日本学到的,章太炎就说他“到了日本,晓得分科”。

20世纪初,赴日游学、考察文化教育的中国人数量剧增。据学界基本一致的见解,清光绪22年(1896年)出使日本大臣裕庚带学生唐宝锷等13人赴日肄业,为中国学生留学日本之始。此后留学日本发展迅速,各省纷纷派出官员考察或自费赴日,就连时人认为“南限岭表、北阻彭蠡,风气所扇,后于它省”的江西,庚子辛丑年间“东渡求学者才数人耳,阅二年,朝廷锐意兴学,罢黜科举,江西留东学生乃得六、七十人。” 开风气较早的省份如直隶,1893至1919年间官民东游者就达600余人次。考察游学人数增长如此迅速,使得学部难以管理,不得不于1906年2月电致各省限制选送留日游学生:“凡入专门以上学校,必有中学毕业之程度,习速成法政与师范者,必中学与中文俱优”;更以至于在该年6月,“学部以留日学生达万二三千人,通电各省停派赴日速成学生”。 可见其势之迅猛。考察的结果也是收获颇丰。据有学者统计,清末民初仅直隶一省撰写“东游日记”的就有30部。 这充分说明中国官员学者对于考察日本、改良中国教育的重视。

二

整个社会对于日本文化教育的热情,与清政府的官方倡导分不开。甲午后清政府对于学习日本教育认识更加自觉,开始派官员赴日考察。他们发现,“日本学校,虽皆习西文,而实以其本国文及汉文为重。故所授功课,皆译成本国文字……故能化裁西学而不为西学所化。” 西学与本国文化的纠葛始终是面临西方“冲击”的中国人思考不尽的课题,日本与中国相近的文化特性及其近代以来的不同国势,使中国人从日本近邻那里看到了学习西方、改变国运的现实例证。

官员受派考察日本教育,一个很重要的方面是心态,即抱何种态度学习日本教育。很多官员认识到,一方面要广开学堂方能图存,同时又要警惕教育不能速成。教育对于国家强盛的重要性自不待言,那么,考察日本要学习什么,就成为一个非常重要的问题。1902年缪荃孙东游时,曾得张之洞的嘱咐:“考学校者,固当考其规制之所存,尤当观其精神之所寄。” 甚至张謇在1904年赴日考察的日记中写道,要君臣上下抱有“勾践种蠡坚忍自奋之图”,“彼骄则我益下,彼肆则我益恭,以求进于学问。” 这种“知耻而近乎勇”的心态充分表现了清政府学习日本的急迫感。

赴日考察教育的官员都有不小收获。他们遇到许多日本教育专家和官方人士对清政府教育改革表示支持,愿意帮助清政府筹划教育,编译出版教科书。

1902年,受派考察日本学校的李宗棠,拜会日本教育家和文部大臣。考察期间,日本教育家与李宗棠详细讨论译书之事,表示愿与中国合力译印教科书、制定版权法,并赠送了十余种教科书。 还有日本教育家积极表达对中国教科书的意见,例如辻武雄对中国教科书的内容、文体、语言等方面提出过建议,对于译书,他说“学堂功课书,则于图书局尽购东西各国之尽善尽美者,参酌折衷,适宜编纂,版藏局中,书颁境外,以便教育子弟,并宜借助外人;而参考书则应时时译著有用之书。” 日本著名教育家服部宇之吉受聘任京师大学堂速成师范科教授,文部大臣菊池大麓等人也对中国教育多有帮助,对清政府的教育政策提出很多建议。吴汝纶在拜会菊池文相时,对方就提出了重视国民教育、实学教育,首先办理大学和小学等建议。

中方官员从日本学校学到很多可操作的方法,在教科书编辑出版等具体问题上得到不少经验。很多官员细致入微地记录了考察的细节行程,记录日本学校教育的规章制度和实施情况,包括法令条例、学校等级类别、课程设置、教课环境、校园建设等各个方面。

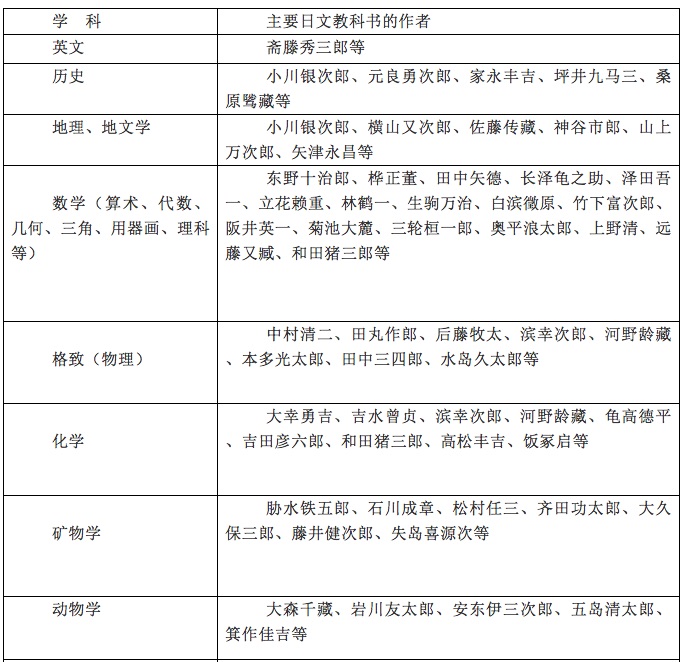

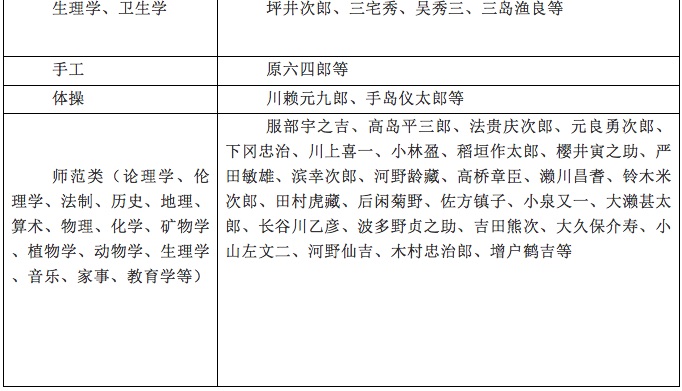

对教科书的考察收获尤多。赴日官员都对日本学校教学抱有浓厚兴趣,有的专门以图表记载日本学校教学科目和用书情况,详细收录教科用书目,以备参考。例如关庚麟的《日本学校图论》记录了每一门课程的教科用书及其作者。从以后中国新式学制兴起、学科建立,壬寅—癸卯学制有关制度系统的设置情况来看,清政府对于日本学校教育制度和教科书的引进,很多细节都是挪用了日本经验。不仅如此,诸如长泽龟之助、桦正董、菊池大麓、藤井健次郎、坪井次郎、大濑甚太郎、箕作元八等日本学者编著的教科书,包括代数、几何、动物学、植物学、生理、教育学等科目,几乎所有的近代教育分科门类,几年以后都在中国学校翻译使用。

中国官员学习日本教育非常注意对教科书的选择,尤其重视是否适合本国情况。张謇曾对接待他的嘉纳治五郎说:“学校形式不请观大者,请观小者;教科书不请观新者,请观旧者;学风不请询都城者,请询市町村者;经验不请询已完全时者,请询未完全时者;经济不请询政府及地方官优给补助者,请询地方人民拮据自立者。”章开沅认为,这正说明了张謇讲究实效,不好高鹜远追求新奇的优良作风,能够从国内实际情况出发,注意考虑自身的财力、物力和接受、消化能力。

三

除了清政府官员,还有很多关心教育改良的学者赴日考察教育并收获甚多。

罗振玉重视介绍日本教育大旨,说明普通教育的切要之处,指出教育制度是第一要务,“日本全国一切学校悉本之学校令,即法规大全所载小学校令、中学校令、高等学校令、师范学校令、大学校令等是也。凡设备教科管理教员等事悉括其中,以便全国遵守。此中国极当法效者。” 他还购买日本中小学用教科书回国,以备研究。

罗振玉在和日本教育家、文部省编译官伊泽修二的接触中,对方多次表示对于两国合作、帮助清政府进行教育改革的意向。伊泽多次与罗振玉“详论译书事,意欲合中日之力,译印教科书,而定版权之法制”。罗振玉对于日本教育的重大方面都进行了分析,包括制度、方针、系统、职员、教员、教科书等方面,并初步规划了一套详尽的新学制。对于中国教科书的规划,当然与他对日本教科书的体会深刻相关,他设想,“今中国编定教科书,宜先译日本书为蓝本,而后改修之。如算学、理化、体操、图画等,可直用东书;若本国之历史、地理,亦必先译东书,师其体例,而后自编辑之。至博物等科,亦必修改。譬如动植矿三者,必就本国所产及儿童所习见者教授之故,不能全用他国成书也。” 所以他在《学制私议》中专列教科书之条,规定如下:奉圣谕广训为修身道德之纲领;将五经四子书分配大中小各学校;编译各教科书悉以日本教科书为蓝本,或译用全书,或译而修改之等等。

梁启超在1899年所写的《东籍月旦》中,详细介绍了日本教科书的科目、沿革、内容、编写诸事。对伦理和历史两科应用的教科书一一罗列开来,详细介绍重要书目的作者、册数、价格和基本内容,如历史一科包括世界史、西洋史、东洋史、中国史和日本史等门类,皆概要说明几种重要的教科书。他在《新民丛报》上介绍日本学术书籍和教科书,从文明史角度评价一些伦理教科书和西洋史教科书。

四

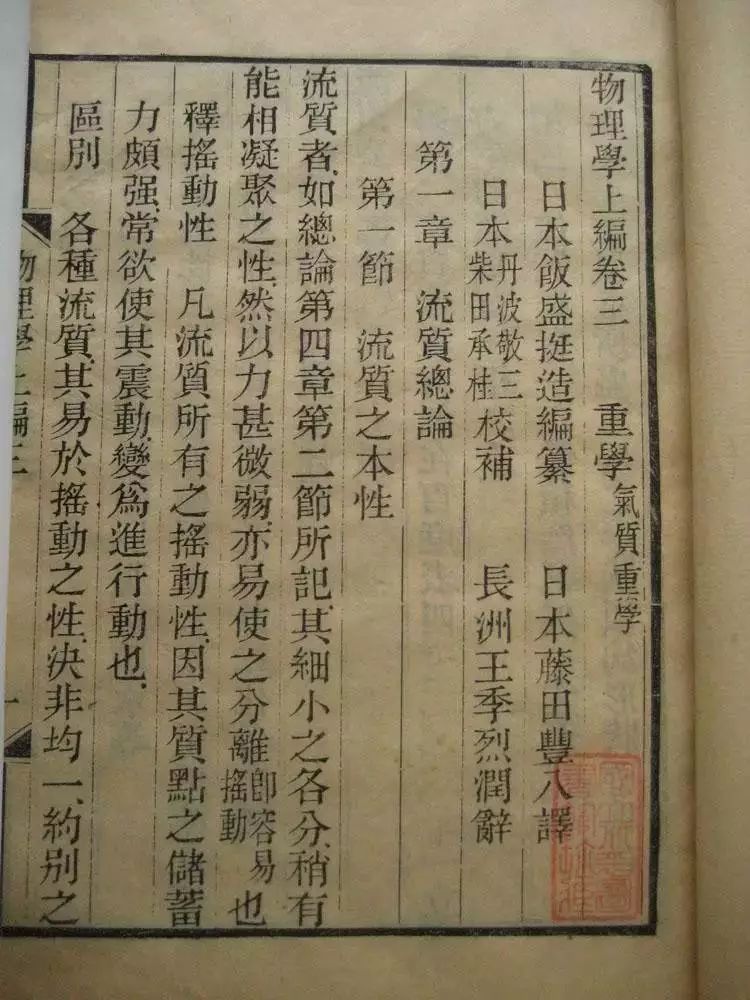

据所见材料,最早被采用的中国人翻译日本教科书,是1889年江南制造局印行的日人饭盛编、藤田译《物理学》。 戊戌维新时期,中国人翻译日本教科书“国人因知识之饥荒,多喜购阅,故极畅销”, 当时许多较大的出版机构都盛行翻译日本教科书。如广智书局,1898年“发行日文翻译教科书多种,销路甚佳” 。1900年杜亚泉创办的《亚泉杂志》,刊载内容包括论述、问答、科学消息和理科新书目等几项。其中,“理科新书目”主要介绍日本新出版的理科教科书。 新政以后,翻译日本教科书更为风行,许多地方编译机构如江楚编译局等,出版书籍中相当一部分都是翻译的日本教科书。如据《晚清营业书目》,浙江图书馆附设印行所的书目和附售书目中,关于教育的都是翻译日本的教科书,例如《日本学校章程》《简便国民教育法》等,译自日本的教科书占据了当时销售量的不小比例。 民间各种编译出版机构,如1901年以后,留日学生陆世芬等组织教科书译辑社,专译中等学校教科书。据其广告,共翻译教科书23种,包括长泽龟之助、菊池大麓、矢津永昌、水岛久太郎、本多光太郎和吉田彦六郎等著名教育家的教科书著作。

1901年以后翻译的日本教科书相对于此前翻译的欧美教科书,就学科而言更为广泛、科目更为丰富细致,更加符合近代教育的知识体系。除国文等少数科目外,其余科目均采用了很多翻译的日本教科书。现将主要学科及晚清流行中国人翻译日本教科书的作者列表如下:

日本教科书对于中国新式教科书在内容上的影响更大。1899年梁启超写成《东籍月旦》,其中伦理学部分他介绍说,“就日本文部省最近所发之训令,关于中学所教伦理道德之要领,列其目如下”:

对于自己之伦理:健康、生命、知情意、职业、财产

对于家族之伦理:父母、兄弟、姊妹、子女、夫妇、亲族、祖先、婢仆

对于社会之伦理:他人、财产、名誉、秘密、约束、社会之秩序等

对于国家之伦理

对于人类之伦理:国宪、国法、爱国、兵役、租税、教育、公权等等

对于万有之伦理:动物、天然物、真、善、美

这种从个人递进到家族、社会、国家、以及人类的内容分类和编写模式,深刻影响了晚清时期的修身、伦理教科书,20世纪初在教科书发展史上影响重大的文明书局和商务印书馆出版的中国学者编写的此类教科书,大致都沿用了这个思路。举例来说,文明书局1906年初版的《中等修身教科书》包括对国、对家、对人、对社会和对庶物及部分;商务印书馆1908年初版的《中学修身教科书》也是分为修己、家族到国家、国际、人类等几册。1910年,商务印书馆出版陆费逵编写的修身讲义,五章内容就是对己、对家、对社会、对国家,以及教育家的天职。这是非常普遍的通行的修身、伦理教科书模式。这种逻辑一方面符合传统“修身齐家治国平天下”路径,为中国民众所接受;另一方面,加入了“社会”这个层面的知识,这是中华传统道德和伦理教育中所缺乏的,是含有近代意义的认识。稍后1912年,蔡元培在德国留学期间编著《中学修身教科书》一书,由商务印书馆出版,也是分为修己、家族、社会、国家和职业等几个部分论述。已成定式的内容和论述逻辑,正可说明日本对中国教科书编纂的影响。

不仅在规章、形式等方面中国人接受日本教育,在非常具体的新名词使用等问题上,中国人也从日本间接传入大量新词,并打败已有的汉译欧美新词,这方面已经有较深入的研究成果。 新文化运动的主将钱玄同在1917年这样评价:“我觉得日本人造的新名词,比严复高明得多。” 这代表了中国学者对日本文化的认可。

以上种种说明甲午以后,中日两国教育领域的交流更趋深入,由此对于中国教科书制度化所产生的实践影响,越来越明显。

新政之初任清政府出洋学生总监督的夏谐复建议,中国教科书的编纂干脆就以日本教科书为蓝本:“虑始之际,似可取日本现行之教科,师其用意,略为变通,颁而行之,作为底稿,然后视所当增减,随时修改,以至于宜”。 1902年,张之洞在致张百熙的信中多处表示,他与刘坤一共同设立的江楚编译局要“访求日本教科书,拟酌采其意编纂之”。 袁世凯拟定的《直隶小学堂暂行章程》规定:“先取日本译成西学普通各书,转译中文,颁发肄习,俾其易于通晓,易于成效。” 1902年,京师大学堂发表编书处章程,拟按中小学堂课程编纂教科书,“其各门用最简单之本,为蒙学及寻常小学之用;较详之本,为高等小学及中学之用,其自高等及专门者,由教习口授无课本,盖其编纂目的,一仿日本教科书方法。” 1903年,京师大学堂刊发暂定各学堂应用书目,16个门目中,中国人翻译日本教科书为数不少,并涉及教育学、伦理学、中国史、世界史、地理学、理财学、植物学、动物学等科目。

五

日本专家学者在中国教育机构中担任职务,地位也越来越重要。1904年陈黼宸就任京师大学堂讲习、教授史学之时,当时京师大学堂管学大臣是张百熙,新上任的京师大学堂监督是张亨嘉,陈黼宸对大学堂的教学评价是:张百熙人很好,但是“大权尽归监督,而监督又全无主张,教科大可整顿,所用惟一二日本人而已”。 面对中国对日本战争的失利,陈黼宸在家信中写道:“气总不平,昨与日本教习大争,而中国官场人均袒日人,我大怒,厉色争辩,几致闹到公使馆。……日人名服部宇之吉,权力甚大,全学堂事物均在他掌握,监督、提调但画诺耳!” 虽是发牢骚,但可见日人在大学堂是颇有地位的。

民间文教机构在办理新式教育时,也多方学习日本专家的经验。例如商务印书馆编辑小学教科书这样的创举,就邀请日方资金和人事参与其中。

1903年尾,“商务与日本金港堂合资,各出资十万元成立商务印书馆股份有限公司,长尾桢太郎、小谷重等加入编译所。”“金港堂以出版教科书而闻名日本,……与金港堂合股后,商务聘用日本技师,改良印刷技术,从照相落石、铜版雕刻、黄杨木雕刻到五色彩印,均处国内领先地位。” 商务还聘请留学早稻田大学的刘崇杰任翻译,张元济、高梦旦、蒋维乔、庄俞等共同编辑,“采取日本维新时期教科书的编制经验,每编一课必经四人协议一致,而后定稿”, 这说明“最新教科书”中有不少日本资金技术和专家学者的支持,中国近代教科书的诞生有日本专家的很多贡献。

六

对日本文化教育的强烈向往,使得晚清教育界几乎出现了“全盘日化”的局面。梁启超描述当时的现象:“壬寅癸卯间译述之业特盛,定期出版之杂志不下数十种,日本每一新书出,译者动数家。新思想之输入,如火如荼矣。然皆所谓‘梁启超式’的输入,无组织,无选择,本末不具,派别不明,惟以多为贵,而社会亦欢迎之。”对于中国人翻译日本教科书的热情,造成许多质量低劣的汉译日文书籍充斥市场,流弊非小。不加筛选的教科书中难免会有生硬、不合中国文化常识的语句。“上海小书贾所译东文各书,并不注明著者、译者姓名,多有摘取原书一段与一己私意相合者译出流布,并不顾本书宗旨” 。这种情况难免让时人忧虑。

日本教育在儒家文化和西方文化之间的取舍改造,日本方面也注意到并提出了看法。日本文部省编译官伊泽修二曾告诫来访的罗振玉,中国要编教科书“不可遽忘乎道德教育,将来中学以上,必讲孝经论语孟子,然后及群经。”日本教育界人士对于清政府教育宗旨的建议,多是要推崇儒家教育。胜浦鞆雄给吴汝纶的函札说:“贵邦则比弊邦事端稍多,本孔孟遗经,以教应用诸事。”在晚清教育改革和引进教科书的过程中,儒家传统教育被认为是不可丢弃的核心内容。

对于使用翻译的日本教科书和中国传统教化产生的矛盾,晚清学者们也看得十分明显。

张謇在日本的观察令他惊奇。他在《癸卯东游日记》中记述,看了日本“明治五年至十二年文部省审定之教科书五六种,理化学用欧书,修身杂引我六经诸子语,历史亦用明人所编之《十七史略》,地理闻有借用《瀛寰志略》者。” 这不禁让人哑然失笑。在日本看到的情况使得晚清教育家和学者们进一步思考日本新教育的来源。

吴汝纶就任京师大学堂总教习之前赴日考察,也说日本“先是翻译西人教科书,以授小学生徒。究竟西书与日本国俗不合,明治十四五年,文部大臣以儒教为重,改定修身教科书,全与西法相反,其事亦未能久行。……日本人始立小学时,自知根柢不及西人,所以崇拜西人之心最甚。小学校课目,尽取之西国。因欧化过甚,十三四年间,渐起保守儒教之论。是后新旧反复,屡有变更,近则不但学术日进,身体亦日就强健。”

关庚麟考察日本教科书的编纂历程,认为“日本维新以前,盛行汉学。其时学校课本概用中国之四子五经,无所谓教科书也。迨西洋文物输入之顷,稍知汉学之无用,乃一变其制度,始聘美国人编订教科书。嗣以程度不适于国民,废而不用,于是有文部省编辑局之设。十余年间,文明思想播于全国。爰于明治十九年停止编辑局,与民间以出版之权。凡有著述,呈文部省。察其与地方之情况、生徒之训育一一相合,而后发刊,谓之文部省检定。既经检定,学校一律尊用,而编订之本书则因乎学年之长短以为准。故国有统一之教而民无岐入之途,皆此制之力也。” 显然他认为日本不盲目追随西洋、制定符合本国情况的教科编审制度更值得中国学习。

日本近代中国研究的开拓者桑原骘藏得出这样一个逻辑,他认为20世纪初,中国文教政治的一切方面都模仿日本,“这种风气在中国上下流行开来,而日本的教育是以孔教为基础的,所以,出现了中国自身更应维持孔教的主张。”这个结论很有道理,因为虽然最终原因还是应该从中国文化方面寻找,但它说明维持传统教化者大可以从日本找到支持。这样的例子比比皆是。例如沈翊清在《东游日记》中记录,他看过日本各校,规则、课程诸多方面都尽善尽美,“尤要者,凡修身一科,皆以忠爱为主,以明耻教战为用。或宣之演说,或登之画图,使儿童幼年即富有尊军服、爱国家之思想。一旦成人,皆无能易此目的。我国学堂亦以忠爱为宗旨。”

七

在日本的参观还有一点给中国人留下深刻印象。他们看到在日本的华商子弟,所学并非日本教科书。日本华商设立同文学校,校长带领来访的中方人员参观各教室,中方人士仔细了解寻常小学教科和高等小学科的各门科目,看到学生“所用书目购自上海,皆中国新编通用之本。” 这一方面表明中国学者已有编写教科书的能力,同时也说明中方对于教育本土化的自觉性和对传统文化的坚持。正如还有学者从教科书的教化作用考虑,告诫从事学堂教育者“勿沿用洋人课本”,认为它们“大都以阐扬彼教为宗旨,亦取径迥别,与中学绝无关合”, 指出:“书籍诚最善之无形感化物,最精之灭国无烟炮……吾惟愿读者读英人之印度读本,日人之台湾读本,吾更愿读者参英美之国民读本,日本之小学读本,及吾国外人所编各教科书而读之”。 论者清楚看到了教科书对于唤起民族热情、塑造近代国民的重要性。

不论被动主动,清政府还是沿着教育改革的趋势一路走去了。所以,尽管对于传统学术的存续也存在忧虑,吴汝纶还是不同意伊藤博文对中国兴办新教育志在智育、忽视德育的批评,坚持认为,“智开然后知德教”。这种开明、切实的态度来自于他对时事潮流的深刻判断:“诚见西力东渐,不改用西人公学而死守吾窳败旧法,则国必亡。” 所以,只有建构出新制度,才能将旧文化重新塑型,文化和国家才能从衰败中涅槃重生。

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

来源:东方历史评论

原标题:以敌为师:清末翻译日本教科书热潮

评论