编者的话:1964年3月13日凌晨,美国纽约市一名年轻女子,昵称“基蒂”的凯瑟琳·吉诺维斯在自家门前被人用刀捅死。犯罪过程共持续33分钟,28岁的受害者基蒂全身共有13处穿刺伤,凶手两度追杀基蒂,三次拿刀捅向她。

随后,《纽约时报》刊发头条新闻,宣称在案发过程中共有38人耳闻或目击凶案发生,但均未报警。作为当时全球最权威的新闻媒体之一,《纽约时报》的这篇报道顿时引起轰动,英国、俄罗斯、日本和中东的报纸纷纷进行转载。在全美范围内,也迅速掀起了关于吉诺维斯案的大讨论。人们将本案视为一则现代都市人情冷漠的寓言,纷纷指责报道中提及的38个未向受害者基蒂施以援手的证人冷漠无情、道德败坏。就这样,旁观者这一群体被推上了道德审判台,几乎第一次占据了有关案件的舆论焦点。

在此后的50多年中,基蒂的遭遇被人搬上荧幕,写入歌词,案件中那些让人毛骨悚然的细节不断隐晦地出现在各种影视剧和真实案件改编的故事里。吉诺维斯案在美国成为家喻户晓的案件,从未淡出公众视线。而每当类似案件发生,对于旁观者的谴责声也始终不绝于耳。

《旁观者——一桩美国凶杀案的现代启示》一书的作者通过警察局档案、庭审记录和自己的多番追索和走访,逐步还原了基蒂·吉诺维斯案的细枝末节,并指出《纽约时报》为追求新闻点,对报道中所涉的细节多少做了不实的处理。在《纽约时报》炮制的“38个旁观者”中,固然有少数真正胆怯和冷漠之人,但也有人报案,有人冲出自己的居所守护垂死的受害人基蒂。

这本书也为人们思考旁观者问题提供了新的角度。在生活中,我们每个人可能都不可避免或主动或被动地充当过旁观者的角色。对于旁观者,是否用一般的道德审判,诸如自私冷漠,就可以解释?旁观者应在何程度上承担公民责任?旁观者面临的困境又是什么?

以下摘选书中两个章节:《她不仅是个名字》及《杀猎之夜》。

她不仅是个名字

文| 凯文·库克

翻译|汪洋、周长天

这是一场永无止境的犯罪。深更半夜被一个从黑暗中突然出现的人影袭击,这或许是人类最原始的噩梦。对于被害人而言,这个过程一定漫长如永夜。事件就发生在长岛火车站的隔壁,用车站的时钟计算,这场犯罪共持续了33分钟,那就是1980秒——相同的时间里,人类的心脏差不多也能跳那么多下,呼吸的次数会少一些。但换一种算法,尽管发生在大约50年前,这件案子其实到如今都还没有落幕。是有过一次开庭、一次裁决和一次宣判,但至今还有人在谈论它、解读它,给予它更多的审视,也引发更多的曲解。罪犯已经进了监狱,但那些对受害者的呼喊充耳不闻的邻居呢?他们也有罪吗?人们对于案件的描述不尽相同。在流传最广的说法中,这样的邻居有38位。也有人说是37位。后来有人说,其实相关的邻居不过两三个。还有人将原因推给了摩登生活本身——案件发生在凌晨3:19到3:52之间,这是一个星期五,1964年的3月13日。

时间从一开始就对这个案件至关重要。起初几乎没有人关注这件事,但两个星期之后,它却成了头条新闻。为什么?

这个案件被称为基蒂·吉诺维斯事件,它的传播速度极快,而方式相当“1960年代”:报纸—杂志—电视和广播评论—星期日的布道—晚餐会的谈话—校园里的流言—后院中的谣传。基蒂·吉诺维斯事件在发生之后的几个月里拷问着当地人,进而是全国人民的灵魂。在后来的几年里,它出现在几千所高中和大学的心理学课堂上,但其实课堂上所讨论的、几乎所有人都以为就是事实的情形,恰恰并非真相。但也可能就是因此人们才愿意一而再、再而三地推敲和讨论它吧——复杂的基蒂·吉诺维斯事件被浓缩为一个简单的问题:那些人怎么可以对发生在自己眼皮底下的暴行视而不见、袖手旁观?

而任何讨论最终总会让人扪心自问:我应该会帮帮她的吧……我应该会的吧?

* * *

杀猎之夜

文| 凯文·库克

翻译|汪洋、周长天

他还醒着,很警觉。他在思考。最近他的想法总是顺着一条轨道跑。性。人种。尽管私刑、炮弹袭击甚至殴打参加自由乘车运动的黑人等事情都发生在南部地区,他觉得北方对黑人也并没有多友好。在北方,肤色的偏见只是藏得更深,黑人必须得比白人聪明一倍、勤奋一倍,才能博得那些白人虚情假意的平等对待。黑人女性的待遇就更糟糕。甚至没人关心她们是死是活,就算消失了也没人会注意。如果同样的事情发生在白人女孩身上,那可不一样。

周末的晚上,他能闻到身边贝蒂的体味。她的身体散发出来的味道让他既渴望又厌恶,尤其是当她生理期的时候。但今天不是周末。这是一个星期四,苏特大街上的房子里只有他一个人。温斯顿·莫斯利喜欢星期四的晚上。如果他不想睡,他完全可以不睡,只要第二天再去雷格莱姆挨过九个小时,星期六是可以睡懒觉的。他觉得自己是个没什么运气的人,但每个人总能遇到一两件好事情——莫斯利一直把贝蒂需要上夜班也算作其中之一。

那天傍晚,贝蒂吃完晚饭,准备去埃莫赫斯特医院上夜班。他亲了亲贝蒂,一边说着:“我爱你。你真是太完美了。”他经常对贝蒂说她很完美,这是他的真心话。莫斯利确实爱着他的妻子。不过她开车出去上班的时候,他仍旧会觉得高兴。

他喂了狗,多给了沃尔飞一点儿。过了一会儿他把马克和克里送上床,亲亲他们的小脑壳,和他们说晚安。他回到厨房,给自己做了一个三明治。冰箱里塞满了半打半打的啤酒,没什么空间放别的了。他最近越喝越多了。他拿着三明治,又拿了半打啤酒,走到起居室里。他坐在自己最喜欢的椅子上,一边喝一边打开了电视。电视里正在播放《佩里·梅森探案集》。那天的案子是“唠叨的媒人”,一个女孩子经常去找一个算命的,并偷偷给她们的对话录了音,那个算命的好像十分了解这个女孩子。后来女孩子的鹦鹉和房东相继死亡,佩里和保罗·德雷克需要解开谜团。

接下来是新闻。吉米·霍法因为向陪审团行贿被判处八年监禁,马尔科姆·X和伊斯兰民族组织断绝关系,艾伦·舍曼因为创作了搞笑歌曲《你好妈妈,你好爸爸》而得了格莱美奖。新闻过后,约翰尼·卡森的《今夜秀》开始了,嘉宾是大家十分熟悉的乔伊斯·布拉泽斯博士。温斯顿去看了下孩子们,两个男孩子都睡得很香。他却觉得焦躁。他又开了一瓶啤酒。他可能还看了一会儿深夜电影,是部艾迪·阿尔伯特演的惊悚片,叫《杀人命令》。然后他穿戴齐整,出门坐上自己的科威尔。没有必要把家门锁上。家里有沃尔飞和另外四条德国牧羊犬,莫斯利家或许是全纽约最安全的地方之一。

在凌晨1:30到2点之间,莫斯利驾车一路向北,穿过了牙买加和希尔赛德,然后绕了个圈往南奥兹公园驶去。他总共开了一个多小时的车,沿途只是观察。他已经习惯了这种捕猎般的行为。如果没有好的猎物,他情愿放弃。之前也有过这样的不眠之夜,他也曾捕到过猎物,带着一个没有任何人知道的秘密安全到家。或者他会干脆地放弃,开车回家。他善于等待。

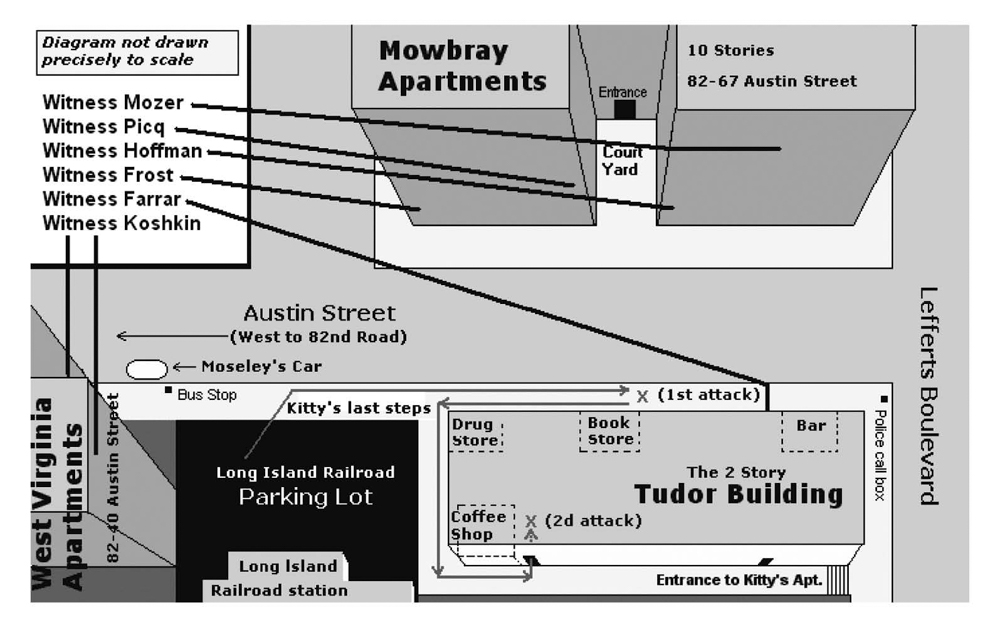

云层掩映之下,月亮只露出了一点点脸。3点不到几分钟的时候,他到了霍利斯,正在牙买加大街上往东行驶。正当他打算回家的时候,一个深色头发的年轻女子走进一部红色的菲亚特,朝着对面方向开走了。莫斯利掉头,跟着开上了大中央公园大道。前面那部前脸扁平的小车比他的科威尔要短上1米5,车重也要减去450公斤左右。但那个女人开得飞快。他得猛踩油门才跟得上。她在皇后大道出口下了公园大道,朝左转进了奥斯汀大街。

他描述道:“一条安静、昏暗的街道。正中我的下怀。”

他一路跟随着红色菲亚特来到长岛火车站。虽然有“禁止停车”的牌子警告车主不要靠近,但显然本地居民心知肚明。菲亚特在车站的空地上停了下来。脏兮兮的白色科威尔又往前开了大概半个街区,然后莫斯利把车停在了一个公交车站前,一排光秃秃的树杈底下。他戴上一顶绒线帽,急急忙忙朝火车站跑去,菲亚特的司机正在锁车。

基蒂转身朝着都铎公寓走去,还剩大约15米。这时候的邱园很安静。药店和咖啡馆早就关门了。二楼公寓的窗户都黑着。通向自己公寓的大门开在楼房的后部,朝向铁轨。那里很暗,但是楼房朝向奥斯汀大街的人行道都笼罩在昏黄的路灯下。基蒂一定感觉到了危险,因为她朝着灯光走去。她可能暗自希望百利酒吧还在营业。也可能她想到了在奥斯汀大街和莱弗茨大道的交叉口有个紧急报警电话。

她听到了脚步声。她开始跑起来。那是凌晨3:19。

37人目击凶杀但均未报警

皇后区一女性被捅,群众冷漠震惊警员

马丁·甘斯博格

皇后区邱园有38位可敬的守法市民在半个多小时的时间里围观了一起凶手尾随并分三次用刀攻击一名女性致死的案件。

这些市民发出的声音以及卧室亮起的灯光两次吓退了凶手。但他稍后又两次返回并继续对被害女性行凶。没有一个人在此过程中拨打报警电话,只有一位证人在该女性身亡后报警。……

负责该区事务、处理凶杀案件已有25年的助理总督察弗雷德里克·M.卢森对此次案件表示震惊。他可以平静地回顾过去多起谋杀案,但在此次邱园发生的命案中,那些“体面的居民”竟然无人报警仍让他备感困惑。

卢森表示:“我们重建了犯罪现场,行凶者总共花了35分钟时间、分三次杀害了这位女性。他不得不离开两次,但两次都返回现场继续加害。如果当他第一次发起攻击时就有人报告警方,那位女性现在可能并不会死。”

警方表示以下就是凌晨3:20发生在安静的中产阶级社区、树木成行的奥斯汀大街边的暴行:

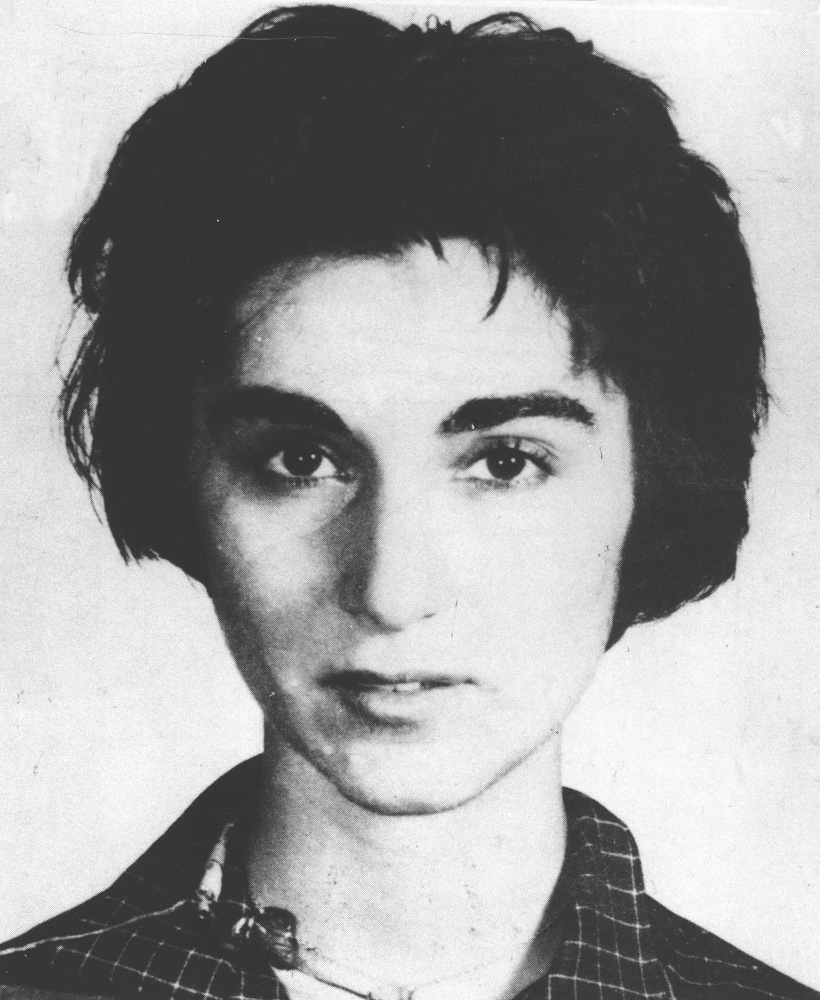

28岁的凯瑟琳·吉诺维斯(附近邻居都叫她基蒂)是霍利斯一家酒吧的经理,当时她正在结束工作之后的返家途中。她在长岛火车站边紧邻的一块空地上停下了她的红色菲亚特汽车。……

吉诺维斯小姐注意到一个男人出现在停车场的另一边。……她脚步一滞。然后,她感到紧张,朝奥斯汀大街和莱弗茨大道路口的方向走去,因为那里有一个连接附近里士满山第102号警署的紧急报警电话。

“他捅了我!”

她一直走到书店前的路灯下,然后那个男人抓住了她。她在尖叫。有灯亮起来了。……有窗户打开,说话声打破了清晨的宁静。

吉诺维斯小姐在尖叫:“天啊,他捅了我!救救我!请救救我!”

楼上某扇窗户里,有个男人喊道:“放开那个女孩儿!”正在行凶的男人朝上看了看他,耸耸肩,然后转身走向一部停在奥斯汀大街上不远处的白色轿车。吉诺维斯小姐努力站了起来。灯光熄灭了。凶手又朝吉诺维斯小姐走来。她正在努力拐过街角走向自己的公寓大门。凶手再次出刀朝她捅去。

她尖叫道:“我要死了!我要死了!”

一辆公交车经过

又有窗户打开了,很多公寓的灯都亮了起来。凶手回到车上并开车离开。吉诺维斯小姐摇摇晃晃地站了起来。当时一部Q—10路公交车正好经过,时间是凌晨3:35。

凶手又一次返回。当时吉诺维斯小姐已经爬到了楼房的背面,最近刚刚粉刷一新的咖啡色公寓大门带来了安全的希望。凶手打开了第一扇门,里面没有人。他打开第二扇门,那是奥斯汀大街82—62号,他看见那个被他两次攻击过的女人正倒在楼梯脚下的地上。他第三次拿刀捅向她——这一次是致命的。

警方第一次接到报警电话是3:50,打电话的男性自称是吉诺维斯小姐的邻居。两分钟后警方抵达现场。当时只有那位报警的邻居、一位70岁的女性和另一位女性三人在街上。没有其他人上前。

那位男性解释道他是经过深思熟虑才决定报警的。此前他给一位家住纳苏镇的朋友打电话咨询,随后通过公寓屋顶走到另一位老年女性邻居家并请求她拨打电话。

他难为情地告诉警方:“我不想被牵扯进去。”……

凌晨4:25,救护车抵达并带走了吉诺维斯小姐的尸体。一位表情严肃的警探称,救护车离开后,“直到那时才有人走了出来”。

至少报纸上是这样说的。

—— 完——

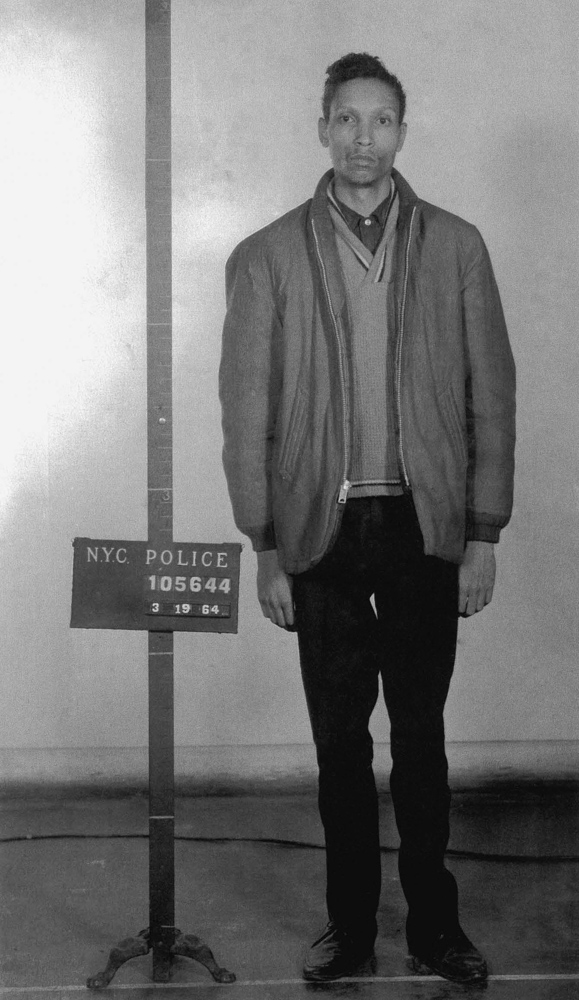

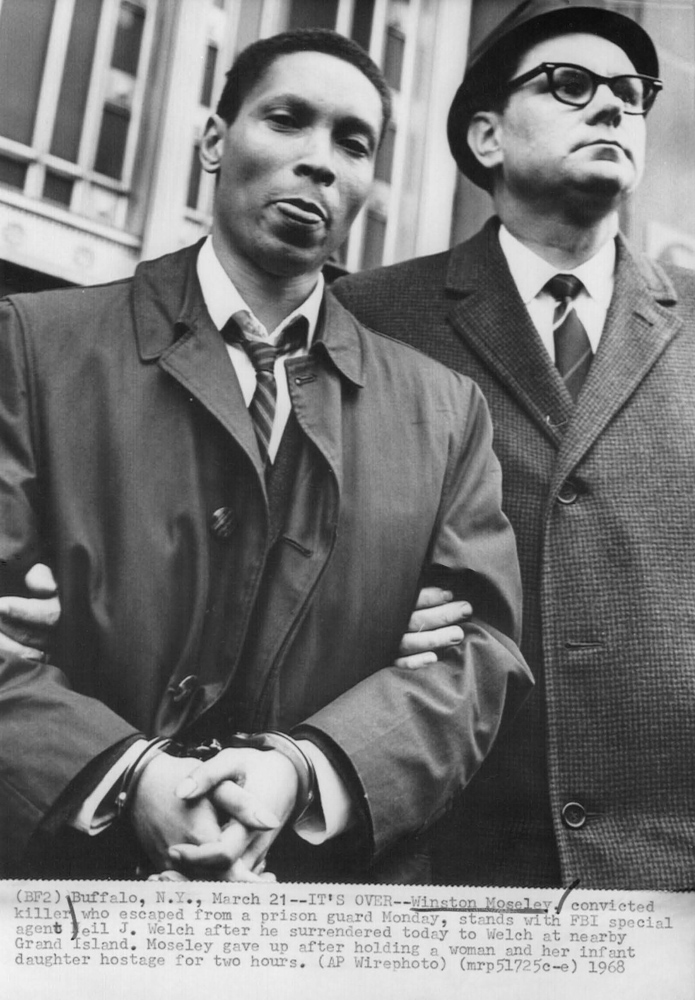

题图:温斯顿·莫斯利因为入室盗窃被捕,旋即供认杀人。全部图片由世纪文景出版社提供。

凯文·库克(Kevin Cook),曾著有《泰坦尼克·汤普森》和《汤米的荣耀》。他为包括《纽约时报》、《每日新闻》、《GQ》杂志、《Men’s Journal》杂志、《Vogue》杂志以及其他出版物撰稿,还曾参与美国有线电视新闻网以及福克斯电视台的节目。现居住在纽约市。