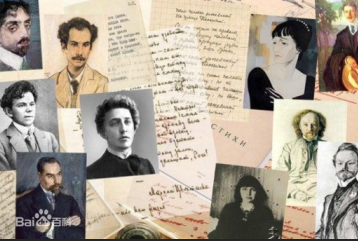

俄苏的文学巨匠。资料图

文|法治周末记者 武杰

编|马蓉蓉

俄罗斯文学最近一次“强势”进入中国读者的视线,还是几年前白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇获得2015年诺贝尔文学奖的时候。她的多部作品相继被翻译成中文,2016年,阿列克谢耶维奇访华期间,所到之处,年轻读者挤满会场,表现出极大的热情。

这场景让许多钟爱俄罗斯文学的老读者感叹不已,他们期待着年轻一代也能从西方文学的痴迷之中抬头了解下这位北方老邻居的文学。

然而,“诺奖效应”褪去,俄罗斯文学又重新归于平静。

著名文学批评家、中国社会科学院文学研究所研究员李建军有些不甘心,“中国最近一百年的许多事情,都需要到俄罗斯去追本溯源,包括中国的现当代文学的发生发展更是离不开俄苏文学的巨大影响”。但他也不得不承认,“可是新时期以来,中国当代文学似乎距离俄苏文学越来越远了”。

12月23日下午,李建军携其新书《重估俄苏文学》与俄罗斯文学专家吴晓都以及作家邱华栋在单项空间书店,与读者们聊托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、普希金等俄苏作家,期待重新认识和发现俄苏文学的价值。

俄罗斯文学的辉煌时刻

2014年,索契冬季奥运会的闭幕式上,打字机打字的声音响彻天空,这是冬奥会专门为致敬俄罗斯文学大家所准备的“文学”篇章。

普希金、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、果戈理、屠格涅夫、契诃夫、马雅可夫斯基、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、布罗茨基、布尔加科夫和索尔仁尼琴,这些耳熟能详的文学家、诗人、剧作家的大幅肖像在体育场四周升起,演员扮演的文豪们再现了他们在书桌前创作、思考、诵读的场景。

托尔斯泰的鸿篇巨作《战争与和平》、契诃夫的戏剧作品《三姐妹》、布尔加科夫的魔幻现实主义小说《大师和玛格丽特》、陀思妥耶夫斯基的长篇小说《白痴》和果戈理的讽刺喜剧《钦差大臣》等经典作品的桥段也被搬上舞台,书中走出来的人物来到作家的书房中,与他们的创造者亲密互动。

俄罗斯数百年来的璀璨文学历史,在此一一呈现,喜剧、悲剧、浪漫、现实、荒诞……文学中的历史,历史中的现实,都是一个民族的深刻烙印。

最终,白色的手稿变成了片片雪花飞向空中,唤起人们对文学大家的追忆。

俄罗斯文学,这个已经稍显落寞的“贵族”,再次激发起人们对他的热情,又或者,他其实从未离去。 这些名字,不仅仅是俄罗斯人的记忆,同时也是中国阅读者的记忆。

十几年来,李建军把大部分的精力和时间都用来研究俄苏文学,近期,他用83万字的皇皇巨著《重估苏俄文学》来证明,“伟大的俄罗斯文学的经验和标准,永远不会过时,永远值得我们珍惜”。

不管是主动选择阅读,还是中小学时的语文课本中涉及的篇目,中国的阅读者都或多或少的接触过俄罗斯文学。

邱华栋在沙龙之前专门翻看了自己的书柜,大约700册的俄罗斯文学译本依旧是“座上客”。

文学抵抗时间的力量

55岁的李建军至今还记得中学时看过的俄罗斯小说文集,“人民文学出版社出版的那种32开本,黄色的底上面印着细细的网状图案,里面有果戈理的小说、契科夫的小说……都是经典”。

不同于英国文学对虚荣、贪婪、残忍、嫉妒等人类缺点的讽刺;不同于法国文学表现的个人主义、浪漫情怀和冷漠态度;也不同于德国文学的理性沉思,李建军认为俄苏文学是有彼岸的,首先是伦理现象,其次才是文学现象,他们追求绝对的光明,对小人物充满同情,对现实又具有诚挚的批判。

上个世纪二三十年代,俄罗斯文学对中国文学的影响,就是从作家、政治家开始的。五四运动的思想来源,有学者将其概括为三种,德国的马克思主义、法国的启蒙思想,还有一种便是俄国的文学。

鲁迅称“俄国文学是我们的导师和朋友”,翻译俄罗斯的文学作品,甚至创作了果戈理的同名小说《狂人日记》;瞿秋白在1920年为《俄罗斯名家短篇小说集》撰写的序言中也提到,关于俄罗斯文学的研究在中国“极一时之盛”,而俄国文学也已经“成了中国文学家的目标”;巴金、茅盾、曹禺等作家也是苏联文学的爱好者。

新中国成立后,中国作家依旧受到了苏联文学的影响,甚至可以说苏联作家成为中国作家唯一借鉴、模仿的对象。王蒙、丁玲、周立波、柳青、陆文夫等作家的作品中都有苏联文学的影子。

但是苏联文学风光无两的日子并未就此延续下去,李建军不无遗憾地说:“到了上世纪80年代中后期,我们的兴趣转向了西方的现代文学,拉美的魔幻现实主义,法国的存在主义、新小说,对俄罗斯文学就渐渐冷落了。”

传统现实主义写法已经不再流行,现在已经很少有年轻的读者主动提起托尔斯泰、屠格涅夫、果戈理,甚至俄罗斯诗歌的太阳普希金,尽管人们偶尔会背上一两句“假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急”来自我安慰。

在邱华栋看来,这个时期现代派文学虽然比较兴盛,但是苏联的经典文学还是在不断地被引进、翻译。“苏联时期很多作家、作品是非常经典的。文学,不仅可以跟我们当下的时代密切相关,还有一种可以抵抗时间的能力。”

李建军正是希望通过梳理近200年来的俄苏文学、俄苏作家,为现代人带来穿越这场中俄文学之交的一幅地图,也为中国现代文学的“发生”和当代文学的“形成”,提供一个对照和反省的清晰镜像。

评论