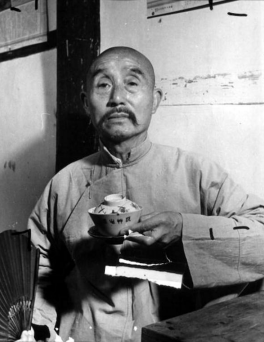

四川龙泉驿的乡场首领,据王笛估计是一位袍哥大爷。美国记者C.麦丹斯摄于1941年。

■《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》

作者:王笛

出版社:北京大学出版社

文|法治周末报 思郁

关于中国社会中的秘密社会组织,现如今大都已经湮没无闻,我们只能通过文学作品或者虚构影像得以了解其中部分。

比如金庸早期作品中《书剑恩仇录》中的红花会,《鹿鼎记》中的天地会。在《鹿鼎记》中,韦小宝机缘巧合之下,加入了天地会,成为青木堂的堂主。

在入会仪式上,金庸巧妙地借用小说人物对天地会的历史渊源有所交代,比如天地会又称洪门,洪就是明太祖的年号洪武。天地会的创始祖师是郑成功,当年清兵入关后,顺治二年攻入江南,郑成功率领父亲旧部在东南沿海抗清,功败垂成之际,退回台湾之前,留下了很多旧部,在内地创建了天地会,以待来时,重新反清复明。

天地会或曰洪门,就成为了当时最为有名的秘密社会组织,在各处落地生根,发展壮大。

袍哥的匪与义

金庸的作品虽然是小说家言,但是其中对天地会历史的梳理和概述大体是不错的。近期阅读澳门大学历史系教授王笛的《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》一书,对这个1949年之前活跃于长江中上游的秘密社会组织:“袍哥”或曰“哥老会”有了更多的认识。

袍哥的历史众说纷纭,但是根据他们自己流传的文件记录,袍哥同样起源于郑成功,明朝亡国后,郑成功“与所部兵将,约会金台山,效法桃园,崇奉圣贤,以汉留为号召,约盟来归者,四千余人,秘密结社,开山立堂,是为袍哥之始”。后来清兵攻克台湾,郑家的子孙担心这份关于留在大陆的秘密社会组织的文件泄露,于是将它们置入铁匣,沉入海底,于是后来袍哥就将这份关于他们历史的文件称之为《海底》。

《海底》包含着丰富的关于袍哥早期的历史资料,正如王笛总结的:“我们所看到的袍哥,既是反清的政治团体,亦为打家劫舍的帮伙……按照他们自己的话说,袍哥是正义的勇士,负有推翻清廷的使命,从政府的观点看,他们是叛乱者和犯罪团伙,因此必须毫不留情地予以镇压;而对一般民众而言,对袍哥的态度取决于他们自身的经历,得其保护和关怀者,当然心怀感激之情,反之则难免有愤恨之心。”

当然,关于袍哥的历史记录,不能全然以他们自己的记录为主,王笛在书中还搜集了不少其他的历史记录,比如,在清代的历史文献中,袍哥更多的时候与匪类这样的字眼联系在一起。

袍哥发展的历史跟中国近代史的兴衰荣辱步调是一致的,从清朝初期,反清复明开始,到辛亥革命期间风光一时,从清朝被严密查禁的非法团体,到民国时期成为半公开的组织,从早期边缘人群的秘密活动,到后期渗透到各个机构,这些都表现出了这个组织强大的生存和发展能力。

袍哥是一种民间秩序

政治哲学家弗兰西斯·福山在他的名著《政治秩序与政治衰败》中,对政治秩序发展和起源作出了自己的分析和判断,他认为良好的社会秩序需要三个条件:称职的国家、强有力的法治以及民主的负责制,这三者之间取得良好的平衡,政治秩序就会发展良好。相反,只要这三者之间有所欠缺,政治秩序的发展就会丧失平衡,社会发展总会出现状况。比如历史上的意大利黑手党之所以猖獗,就跟意大利缺乏一个强大的国家,法治状况混乱,腐败问题无法解决有关。

如果不信任国家和法治,如何解决人际之间发生的争端呢?黑手党应运而生。对意大利人而言,黑手党是代替国家和法治的另外一种社会存在。

我们可以借用福山的概念来分析四川袍哥的发展。比如四川得天独厚的地理条件,适宜的盆地环境和气候条件造就了川府成为近代中国的富庶之地。还有一点值得注意,川西平原的村落是分散式的,农民选择最便于田间耕作的地方建房,形成了一种分散的居住模式。北方聚居的村落,相对而言有比较紧密的村民关系,可以形成自足的人际交往,但是村落之间比较孤立和内向;川西平原分散的村落,村民之间的关系比较松散,但是相对有比较好的村落关系,于是“这些密切的乡季关系网,是川西平原内部商品流通的游历条件。各乡农民均需要靠基层市场来进行交换,以弥补一家一户独居导致的生活上乃至心理上的欠缺”。

袍哥之所以能在川西平原落地生根,发展壮大,与这种复杂的环境有着很大的关系。所谓天高皇帝远,近代中国内忧外患,军阀混战,无暇他顾的时刻,正是袍哥势力发展最为壮大的时候,某种程度上,袍哥弥补了当时秩序的虚空,代替了逐渐衰落的宗法制度,由袍哥建立的民间秩序维持了一个地区正常的生活。

据王笛书中提供的数据,上世纪40年代的四川,几乎有三分之二的人口都曾加入过这一组织。在当时的社会背景下,法律虚弱、腐败横行,想要求得公正的待遇,只能借助民间自发的组织和力量。

袍哥的消亡

当然,想加入袍哥也并不是一件简单的事情。袍哥的成员组成很是复杂,看起来能参加袍哥的都是中下层的人士,但是其中也不乏乡绅和地主。在袍哥的发展中,总会吸纳不同阶层的人加入其中,比如到了清朝后期,袍哥还吸纳了不少知识界的成员。

《袍哥》一书中,还对他们加入的程序和仪式有很多细致的描述,比如在加入之前,要考察他们身家是否清白,如果有人做过匪徒、妓女、修脚匠、剃头匠等“贱业”,是不允许加入的。尤其是剃头匠,对这个职业拒绝的理由很有意思,据说,清朝以前并无理发这一职业,是因为清政府下达了削发令,才催生了剃头匠的职业发展,由于这种特殊的背景,以反清复明为志业的袍哥把剃头匠视为清廷走狗而将其排斥在外。

《袍哥》一书中选用了一个样本来讲述袍哥在四川兴衰的故事。这个样本就是生活在一个距离成都不远的乡镇上的袍哥雷明远和他的家庭。这个样本的典型性在于,雷明远不是那种具有革命性和参与政治的正面袍哥形象,也不是那种在地方上无恶不作的流氓,而是介于两者之间的袍哥首领。

雷明远是地方袍哥的副首领,但从经济地位上来说,雷明远还属于社会的底层,是一个佃户。这点让人感到意外,像袍哥首领这样的权势阶层,为什么会是一个佃户?他怎么会在经济地位上处于被剥削地位。首先,我们可以从中窥探出,袍哥的社会地位并不一定属于权势阶级,三教九流都可以加入,另外也可以看出袍哥内部对社会契约的遵守和认同:袍哥可能与暴力挂钩,但是暴力并不能解决袍哥的所有生存问题。

在《袍哥》中,雷明远的一生也是袍哥这个阶层兴盛到消亡的一生。作为地方上的袍哥首领,他需要经济来支撑自己的交际和威望,但是身为佃户阶层,他又陷入了吸鸦片的深渊,家庭逐渐败落,佃的田地因为交不起租转交给了别家,加上儿子不上进,女儿又因为跟一个小裁缝暧昧,被他亲手枪杀,从此这个袍哥家庭一落千丈。

值得注意的是,王笛在《袍哥》一书中总结了袍哥在四川消亡之后,依然对社会和文化发展存在着影响。袍哥在长期的发展中形成了一整套的仪式、语言和行为模式,他们创造的独特的袍哥文化,已经慢慢渗透到各种社会和经济活动中。

评论