采写 | 潘文捷

编辑 | 朱洁树

“是时候重新认识中国历史了。”台湾作家杨照在其“中国通史”课程的第一讲便抛出了这样一颗“炸弹”。

获得哈佛大学东亚史硕士的杨照,从2007年开始,受台湾“敏隆课堂”和“趋势讲堂”的之邀,两次讲述了“中国通史”课程。他把写出了《国史大纲》的钱穆当做学术偶像之一。钱穆在北大历史系任职时,系里的必修课“中国通史”要求每个老师轮流讲课,把自己擅长的时代浓缩教学,将不同的断代历史接续起来。钱穆却不同意这种做法,他提出:每个老师都给出片断的知识,怎么能让学生贯通地理解中国历史?于是钱穆提出要自己来教授全部的“中国通史”课程,此举在当时或许被视为狂妄,但杨照对钱穆的做法深表认同,他认为,钱穆坚持一个人教授“中国通史”课的做法,正源于司马迁“通古今之变”的理想。“通史”的“通”就是应当建立一个有意义的观点,帮助读者看到中国历史当中一些特殊的贯通变化。杨照希望自己也能够在接近无穷多的历史材料当中,有意识、有原则地挑选出一部分,讲好如何认识中国历史的故事。

讲述“中国通史”的经验让杨照在十年的时间里写成了13卷册的《讲给大家的中国历史》。他发现,在过去百年里,新史学、西方史学的诸多方法被引进和运用到中国历史的研究当中,产生了很多突破性的成果。可是这些有趣的看法却迟迟没有进入大众的历史常识当中,以至于现如今大多数人对中国历史的认识,还是囿于帝王将相的故事、王朝更迭的讲述,把故事当做事实,却不知道这些事情如何发生以及为何发生,无助于从历史当中理解人行为的多样性以及个体和集体行为逻辑。另一方面,人们还常常误以为历史有趣的地方不过就是古为今用,因此抱着一颗功利心学习历史,却错过了其中的真正乐趣。

“历史有趣的地方就是永远没有标准答案。”杨照告诉界面文化(ID:BooksAndFun),他试图做的,就是打破历史教育体制要求背诵和默写的“标准答案”,重新点燃大家对历史的好奇心。

重新认识中国历史:“我们太习惯在过去两千年中寻找类似的东西”

界面文化:在《讲给大家的中国历史》开篇,你就指出今天我们应当“重新认识中国历史”。我们以往对于中国历史的认识,有什么问题吗?

杨照:我们太习惯在过去两千年中寻找类似的东西,忘掉了过程中有很多差异的部分。

中国历史悠久。尤其是宋代以后,随着文人文化的发展,人们非常重视历史。不过,人们总是会用自己一代的价值观、文化标准去认识和重讲历史,因此几千年的文化就越讲越雷同。举个例子,商周之际是什么样的?在传统的说法里,我们会把商周当成连续性的朝代变化,好像和其他的朝代更迭没什么差别。可是回到史料上,在安阳的考古挖掘和各方面的重新认识之后,我们才知道商人和周人的文化是不能共融的。商人是神鬼的文化,周人是以人为本的文化。文化变迁造成了纣王具备巫的身份而周武王没有。

我讲中古史的时候,很关键的两件事就是中古史和近代历史的皇帝制度、社会结构非常不同。社会的贵族力量是什么?他们和皇帝、和普通人是什么关系?在那个时代发挥什么作用?传统历史的想象中,皇帝总是高高在上。没错,秦皇汉武是高高在上,可是汉末从桓、灵之后,皇帝在当时的军阀眼中就不是这么回事了,才会有挟天子以令诸侯的事件发生。皇帝地位一直不断下降,豪族地位不断上升。到了南朝,豪族无比嚣张,皇帝的位置对他们来说是“非不能也,不为也”。这段以贵族社会为中心的历史图像和我们后来的认识差太多了。

界面文化:你认为我们太习惯在两千年的历史里去寻找类似的东西,其实这也和我们按照朝代讲述中国历史的模式——王朝史观有关系。你提出,要重新认识中国历史,就要放弃“贤君良臣治国、野心小人误国、分久必合合久必分”的王朝治乱更替叙事。为什么这么说?

杨照:王朝史观没有让我们得到太多好处,而且还混淆了我们应该看清楚的东西。王朝史观的背后是循环历史观。这种观点认为历史是一个朝代一个朝代循环的。一个朝代如何开国、如何中兴、如何衰微、如何灭亡,变成了一个套路。

事实上,夏商周秦汉魏晋南北朝在朝代史里的标准是不统一的。我们不知道夏朝是不是一个朝代,而商代划分的标准600年,周代是800年。五代后梁、后唐、后晋、后汉和后周加起来不到100年,不同的王朝差别可以这么大。

陈寅恪的《隋唐制度渊源略论稿》就说明了王朝史大有问题。西晋、东晋、宋齐梁陈。但是宋齐梁陈接不上隋唐,因为隋唐是北边来的。那怎么办?按照朝代史的单线发展,我们就没有办法理解了。唯有从北朝连上,但北朝是五胡十六国,组不成王朝史。只有北魏、北齐、北周到东魏、西魏,才接上了隋文帝,再后来到太原的李家。而这些都和南朝无关。

界面文化:除了王朝史观,建国以后,大陆历史学界还受到马克思主义唯物史观的影响。马克思主义唯物史观给我们看待历史带来了什么新的角度?

杨照:马克思主义唯物史观和传统历史最大的差别就是不以人物为中心。太史公建立起来的体制是本纪、书、表、世家、列传。本纪、世家、列传都是写人的,书和表这两种不以人为本的写作后来在正史中很少见到。到了《资治通鉴》,情况就更严重了,编年的过程中基本是以人为主,讲帝王将相。但是马克思主义唯物史观不是讲这个,群众、阶级、生产,是唯物史观的前提。马克思主义唯物史观逼着我们在建国之后的30年把中国历史重新翻过一次,寻找不是帝王将相的历史的力量。按照马克思主义的前提重新整理中国历史就会有很不一样的断代的看法。在这个意义上,非常正面地帮助我们理解了很多不一样的东西。

但是另一方面,最大的问题就是唯物史观里的阶段论。原始生产制度、原始共产制度过渡到封建制、资本主义制度、社会主义制度。这套完全来自西方历史的经历,经过马克思的归纳整理成为了科学规律,成为了建国之后史学界不能够打破的标准答案。因此,我们是有了标准答案之后再回头要求中国历史进行配合,造成了很大的伤害。

我讲的上古史,第一个出现的人物是周公。在周公之前,有很多人物的神话传说,但没有明确史料,难以追究,所以我就不讲了。那么周公之前的历史怎么讲?集体和群众的成就完全展现在考古资料上,就有很多东西可以讲。所以按照这种方法,讲述出来的历史重点会很不一样。在学术界,唯物史观的影响还在,可是很多历史科普读物上依然在讲帝王将相,这是一种倒退,令人遗憾。

界面文化:你提到,在唯物史观的影响下,历史学家努力寻找中国的资本主义萌芽。对此,你怎么看?

杨照:这是最有趣的故事。马克思说,在社会主义之前一定要有资本主义阶段,因此中国的资本主义阶段非得存在不可。但中国真的没有成熟的资本主义阶段。当时的史学家也很聪明,他们设立了一套理论,指出中国有资本主义的萌芽期,只是因为1840年以后,帝国主义来到中国,资本主义萌芽被捏掉了。然后可以用到列宁的“帝国主义是资本主义的最高阶段”的理论,中国资本主义萌芽期接着一转就到资本主义的最高阶段。这样的解释很聪明,可还是有很多内容经不起史料考验。

我到现在还是觉得这是因祸得福,因为在这套理论下,历史学家挖掘了过去人们都不知道的明代行会、商会等经济史的资料,整理完之后就提供了不一样的视野,而余英时先生竟然能够拿唯物史观下挖出来的史料去写他的《儒家伦理与商人精神》。

界面文化:在这本书里,为了让读者“重新认识中国历史”,你想要强调跟传统说法不一样的部分,并称如果传统说法在这一百年中没有被挑战或被推翻就不讲了。为什么?

杨照:我假定目标读者已经有了一套对中国历史的传统认知,不需要我说。我要做的是部分挑战读者知道的内容,让他们了解今天史学界的很多反省和检讨。

一百年来,历史学家让我们对封建制度的理解远远超过了太史公司马迁。《史记》里面提出,周初打败商朝后,他们将一支支部队、一群群的宗族派到外面去,用这种方式构建封建制度。而顾栋高、陈盘等学者研究了当时国名的迁移,指出封建制度不是把现成的土地交给宗族,而是先要他们带着人把那块土地占领下来,建立新的据点。顾栋高、陈盘等学者弄清楚了封建分为两个阶段,我们不能抹杀他们的心血,不能再用《史记·吴太伯世家》和之后对周代封建的说法来作为我们今天的认识和理解。

我写孔子也是因为看到两千年来推崇和骂孔子的人都推崇错了也骂错了。孔子的所作所为和他自己的时代境遇分不开,他根本没打算让他说的每一句话都被当成是普遍的真理来看待。孔子了不起的地方在于他在不同状态下说了那么多话,背后还依循着一套我们可以推断、理解、认同的道理和原则。当人们在要求“打倒孔家店”,指控“礼教杀人”的时候,他们批判的“礼教”其实不是孔子认定和教授的“礼”。孔子看重人和人之间的信任,人过集体生活,依靠的就是彼此信任,对别人会做什么、不会做什么有基本的把握。礼就是这种把握的来源和保障。孔子的礼是要追求人因为理解和信念而内化了的规矩,这个和过去的理解不同。因此我带着读者回到《论语》《左传》,让读者重新认识孔子,让他们看到,孔子也是有血有肉的,也有自己的脾气和冲动,他不是一个意念先行,靠教条造出来的“圣人”,和我们传统看法中认为的高高在上的“真理制造机”不一样。

传统上对孔子等人的印象和我们在更全面地整理史料之后看到的形象是有差距的。我关注的就是这个差距。《讲给大家的中国历史》写了两百万字,也只够把我认为有落差的东西重新整理过。我站在了不起的史学家的肩膀上。

关于研究视角:“应该有更多人把史学界的成果介绍给公众知道”

界面文化:你的书是“站在了不起的史学家的肩膀上”,进行对二手资料的整理和归纳,你提出,“做一手研究不是研究的全部,甚至不是研究中最重要的部分”。能否讲一讲为什么会这样说?

杨照:这是因为分工不同。我知道一手资料有多重要,十几年来我也在讲“中国传统经典选读”,带着我的学生回头读传统经典。但是,整体的史学上是要有分工的,不是每个人都要做或者只做一手材料的研究,而且坦白说,不是每个人都适合这样的研究。一手资料研究中,最关键的一样是考据。考据的乐趣一部分在于推理,相当于侦探。而且光是喜欢推理还不够,还要读懂字里行间。说了可能会得罪人,史学界做一手资料的人太多,但大部分人不适合做。

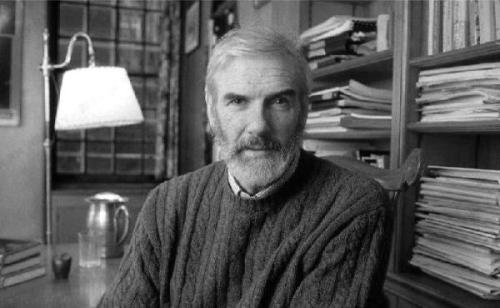

一手史料要做很多的比对,同样一件事情如果没有找到两个以上的不同说法,那是不该说的。我看到很多人在做很精细的考据,但因为没有比较高的眼光,获得了一点成就,但付出了很高代价。一些人应该做这种事。可是,如果要做两三千年的历史,不可能要做一手资料的研究。所以我认为在整个华文圈应该有更多人做纵观的整理工作,把史学界辛辛苦苦做出来的成果让更多人知道。在美国、英国的史学传统里,这种人在学院里在社会上扮演了很重要的角色。史景迁、卜正民都是这种人。例如史景迁,他做过一手材料的研究,但在他对历史有了基本认识之后,做出来的东西更多是二手的整理,把别人的研究整理得干干净净、漂漂亮亮,让大众了解。

他对中国的研究从晚明一直延伸到了当代,清史研究是其研究的起点和重点

界面文化:你是如何选择二手资料的?比如说,在学界,夏处于既不能证真也不能证伪的状态。面对这种有争议的材料,你如何进行抉择?

杨照:一手史料也有彼此矛盾的问题,比如说李世民这个人,相关史料刻画出来的就有很多不同的面向。其实,不管做一手还是二手,做历史研究最关键的就是如何判断。

一个历史工作者基本的态度是,根据目前为止能够掌握的资料,下一个最能够说服自己的判断,这是躲不掉的,也不该躲。夏在考古的整理上和探讨里是多元的。我把二里头挖掘内容出来之前的所有关于夏的东西都当做是传闻,因为这些大约在太史公时期形成的信息距离夏有近三千年,不能去探究。我是在徐旭生挖掘二里头之后到今天形成的所有材料和争议基础上作出的判断。另一方面,我的老师张光直先生关于夏的讨论也给我很大影响。他去世(2001年)之后,这十几年来关于夏的讨论,没有真正挑战或者离开当时他整理出来的关于夏的基本看法。

因此,我在书里大致用了张光直对夏商周的判断:夏朝是共主结构;最关键、最有把握的证据在二里头。在把二里头作为夏文化基础的前提之下,我们就可以看到夏文化是什么样,看到来自东方的商和更晚的来自西方的周是什么关系,探索出能够回答的问题。张光直和苏秉琦几乎同时确认了一件事情,推翻了中国文明的“一元中心起源”,建立了“满天星斗说”。漫天星斗说成立之后,我们就知道,在仰韶文化到龙山文化的转折过程中出现了夏文化,以这个地区的特殊的地理位置形成了共主。为什么是共主?张光直提供的方向是从二里头来的,我在书里作了比较大胆直接的叙述,说这个突破来自夏人夯土筑城的技术。目前为止,这里每一样东西都有主观判断的成分,但也都是有来历的。我选择的来历不是全面的,但在我自己看到的来历中是我最有把握的、最可信的。

界面文化:在夏是否存在这件事上,存在着“疑古”和“释古”两种思潮的讨论。顾颉刚等“疑古派”把从三皇五帝讲起的中国五千年历史砍了一半。到上世纪九十年代初,李学勤提出“走出疑古时代”之后,“释古”之风大长。有人根据新出土的简帛,肯定古书中所载的古史传说,进而肯定包括三皇五帝谱系在内的传统古史观。我们应该如何理解“疑古”和“释古”这两种思潮?

杨照:我们不只是要好奇历史发生了什么事情,关键是对知识的产生者进行追问:你们怎么知道?你们凭什么知道?

顾颉刚等人讲的“疑古”,意思是说所有没有明确证据的都要当作是假的。传统的信用不太好,在没有充分的资料和证据之前,不能传统说什么就相信什么。我基本的历史学的态度依然是“疑古”,就是知道什么、主张什么必须要有来历,没有来历的东西就只好先存疑,放在一边。我强调优先尊重确切的史料,在此基础上再去通过史料解释可能没有证据的事情。这不是一个彻底的疑古论。

举个例子,我们要不要解释夏禹治水、夏朝的成立?我的态度是,关于夏禹,我们没有任何一点资料,无从解释,那就提都不提。“释古”的态度会是,既然留下了夏禹那么多的传说,一定要把这些传说合并在一起,配合目前的考古资料,给出最合理的解释。这样的态度在史学当中应该要有。但是,一是我没有这个能力做过度解释,想做也做不来;二是这个方式讲出来的历史让我不是很安心。所以我对中国历史的认知是相对疑古的态度。

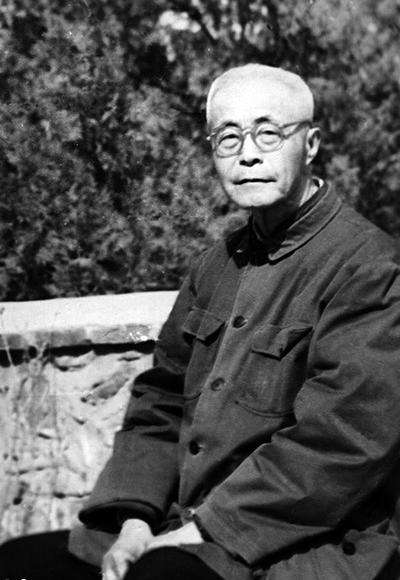

其著作《古史辨》是现代疑古思潮与古史辨派的形成标志

关于公众普及:“历史有很多东西是推理,不适合当故事来讲”

界面文化:在书中,你提到自己有一种为大众普及历史的使命感,是因为看到中国历史的学术研究与社会常识有高度落差。你认为这种落差是怎么回事?为什么大众接受新见解这么缓慢?

杨照:一部分落差来自于教育体制,这对史学研究者来说是痛苦的。历史教育当然应该有,但是历史教育和我提倡的专业历史研究的态度完全不一样。对史学研究者来说,历史有趣的地方就是永远没有标准答案。如果历史就是一套固定的东西,要我们这些研究者干嘛?可是,历史教育不论是在大陆还是在台湾,最大的问题就是要考试,需要一个标准答案。而史学上的突破是很难变成答案去考试的。大部分的人都是在有机会接触到史学之前先接触到了教育体制里教的历史,根深蒂固地认为历史就是过去发生的明确知道的事情,历史品味完全被打坏了,甚至认为历史很烦很讨厌,只能背诵,怎么会觉得有趣呢?

而且,人们还会误以为历史有趣的地方不过就是古为今用。有什么问题了,或许可以借鉴历史去解答,这样做就会有功利的心,那么史学最有趣的点——历史有好多没有办法真正解释的东西,我们努力试图提供各种不同的解释——就很难进入到一般人的常识里。我试图做的就是点燃大家对历史的好奇心。

界面文化:你有一个提法,说你的普及工作面向的是“中间读者”,而不是一般大众。为什么?

杨照:很多基础的东西我没有办法讲,一方面,大部分基础的说法是通俗的尝试,另一方面大部分内容我都不同意,所以不会去写。对“中间读者”也就是有基础的读者,我不需要和你讲谁是秦始皇,只要说,对秦始皇统一六国这件事我们今天的认识和理解是什么。

界面文化:你曾经说,“即使在《百家讲坛》极盛的时候,我也从来没打算要做那样的东西”。为什么?

杨照:历史和故事是有差别的,历史有很多东西是推理,不适合当故事来讲。有时候,答案本身没有那么重要,问问题、从问题出发寻找答案的过程更重要。《百家讲坛》是一种普及历史的方法,它的基本立场是:我们是专家,我们知道所有的东西,你只要跟着我们知道就好了。而且,把历史当故事来说的态度会让大家认为,讲故事的人当然知道发生了什么事情,通过他们就可以知道什么时候发生了什么事情。

我要引发大家好奇,让你不要听了什么就相信什么,必须有各种不同的说法。大部分人不习惯或者不享受这种获取知识的方式,会说,你把发生什么事情告诉我们,而且讲得很有趣就好了,讲那么多问题干什么?

我做的事情也许不会让大众认为很有趣,但是社会上总会有一群“中间读者”,我希望可以影响这群人。他们如何看待历史和未来其实决定了中国能不能用更理性的方式形成我们自己国家的社会组构和未来文化走向,这是比较宏大的目标。而比较小的目标是,我曾经受惠于这些第一流的史学家的知识成果,我想让更多人知道他们的成就。

界面文化:你做“诚品讲堂”“敏隆讲堂”的长期“经典课程”讲师,也在电台主持广播节目,但是一次采访当中你说不会再碰电视了。能否讲讲不同的媒介对内容来说有什么影响?

杨照:课堂、广播、电视,讲同样的东西,要求会不一样。课堂上,只要两百人愿意付费听课,课程就可以开下去。广播可能只要人口总数0.05%的人来听,就可以了。可是电视需要几百万几千万的观众,不会讲大规模的群众没有兴趣的东西,而且电视也会倒过来影响你讲什么或者怎么讲。这不是我想要的。我想要扎扎实实地按照我的学问和路数把事情讲清楚,这不适合大众。

杨照

中信出版集团·见识城邦 2018-10

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论