“颜真卿:超越王羲之的名笔”特别展览正在日本东京国立博物馆举行。因台北故宫博物馆为此次展览出借了四件国宝级文物,包括有“天下第二行书”之称的颜真卿《祭侄文稿》,该展在海峡两岸均引起了广泛争议。

此前,界面文化(ID:BooksAndFun)曾刊文详述了《祭侄文稿》赴日参展争议背后的成因及误解。但如果我们再将目光放回这场特展本身,就会发现该展的主题其实也颇有兴味。加州大学圣塔芭芭拉分校中国艺术史教授石慢(Peter C. Sturman)曾指出:“由于颜真卿的书风恰好在中国书法史上处于一个承前启后的位置,并且对后世影响深远,所以人们很容易得出这样的判断,即颜真卿是中国历史上最为重要的两位书法家之一(另一位当然是王羲之)。”东京国立博物馆颜真卿特展的主题点明了颜真卿是“超越王羲之的名笔”,则直接将颜氏书法的历史地位提高到了王羲之之上。这种说法有怎样的根据呢 ?

颜真卿(709-785年),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人。开元二十二年(734年),颜真卿登进士第,他在政治生涯初期所担任的大多数是长安或长安周边令人梦寐以求的职位——殿中侍御史是个可以接近皇帝的职位,监察御史则是个权力很大的职位(可以随时弹劾别的官员)。然而终其一生,他不断因为直言不讳、清明耿直而得罪上级,仕途起落不断。天宝十二年(753年),为报复颜真卿不依附于自己,权臣杨国忠将其调离出京任平原太守。在安史之乱(755-762年)期间,颜真卿因提前备战而让其辖区平原郡幸免于难,并积极组织抵抗力量,使其在朝廷中的声望达到高峰。唐代宗时期,颜真卿曾官至吏部尚书、太子太师、封鲁郡公,世称“颜鲁公”。兴元元年(783年),淮西节度使李希烈叛唐并袭取汝州。对颜真卿怀恨已久的门下侍郎卢杞建议派颜真卿去劝说李希烈归降。颜真卿坦然前往,因拒绝向叛贼效忠而被绞杀,得年76岁。

要理解颜真卿书法的艺术价值,我们必须首先了解他的生平。这是因为,颜真卿的书法之所以达到如今的地位,很大程度上取决于他的人格魅力赋予其书法风格的某种特质。事实上自古以来,评论家们对颜真卿书法的描述多为中正、准确、庄重、严峻、强劲,但恰恰很少用纯粹艺术审美意义上的“优雅”或“美”来形容。直到11世纪,富有改革精神的北宋文人集团出于某种特殊的政治诉求,大力弘扬颜真卿的书法风格,“挪用”了颜真卿的正直人品化作身份认同和文化资本的组成部分,“颜体”才逐渐成为中国书法的典范。美国堪萨斯大学艺术史教授倪雅梅(Amy McNair)在《中正之笔》(The Upright Brush)一书中详述了这段颜真卿书法风格的接受史。我们可以看到,其背后显现出的文化与政治之间密不可分的关系,亦隐隐与当下我们对《祭侄文稿》借展争议的复杂情感产生了某种共鸣。

从庆历新政到王安石变法:宋代文人的高光时刻

“唐宋变革”是多数中外史学家的公论。就政治层面而言,集权化(国家的权力结构从贵族封建制转向君主独裁制)、文官化(贵族的政治权力由科层化的文官体系取代)和法制化均在宋代开始,一直延续到辛亥革命。

这背后,离不开士大夫阶层在政治体系和思想观念上对自己的某种重新定位。为了巩固新政权的稳定,宋太祖赵匡胤开创了一个更具包容性的考核系统来选拔官僚,在其继位者宋太宗的统治下,通过科举取士的数量急剧增加——从盛唐时期平均每年录取60名左右,到976年至1057年间增长至200多名。到1050年,全国约有一半的文官是通过科举考试的形式招募的。

科举制打通了普通人的阶级上升渠道,导致读书人的数量急剧增加,一个相辅相成的结果就是儒家经典得以大范围传播扩散,并由此带来了宋代儒家理想的复兴。士大夫们对皇权有了新的理解,东京大学历史学教授小岛毅认为,到宋真宗时期(997-1022年在位),神圣王权论失去市场,哲人王成为了时代的要求,“科举官僚们希望自己的上司不是高高在上的君临下界的君主,而是一个与自己具有相同的人间本性、服从相同的伦理规范、遵守相同的行为准则的君主。”在另一方面,士大夫们有了“为万世开太平”的家国天下责任感,这成为了北宋时期屡屡掀起“变法”浪潮的思想基础。

【日】小岛毅著 何晓毅译

理想国/广西师范大学出版社 2014年1月

乾兴元年(1022年)2月,真宗驾崩,皇太子赵祯继位,即宋仁宗(1022-1063年在位)。仁宗时代前期,吕夷简官至宰相,权倾朝廷。赞同世袭官爵贵族统治的北方人和通过科举考试入仕的南方改革派儒家士大夫之间爆发了激烈的斗争,这些改革者包括范仲淹(989-1052年)、韩琦(1008-1075年)、蔡襄(1012-1067年)和欧阳修(1007-1072年)。日后,他们不仅是庆历新政的倡导者,也是颜真卿书法的早期推广者。

吕夷简主政时期,西北边境地区西夏势力渐强,与宋交战。在前线指挥的文人官僚韩琦、范仲淹议和成功,被调回中央政府,在中央政界掀起一股新政之风。庆历三年(1043年),吕夷简退任,范仲淹和韩琦向仁宗呈上新政纲领“答手诏条陈十事”,前五条针对官僚主义的改革(明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长和均公田),后五条针对农民问题(厚农桑、修武备、推恩信、重命令和减徭役),庆历新政就此开始。

然而这些改革措施迅速引起强烈反对,尤其是因为其中三条措施触及到了既得利益官僚群体的利益。虽然庆历新政仅持续了一年就以失败告终,但这场“小改革”(minor reform)为之后的各种改革孕育了萌芽。在接下来的一系列小改革中,儒家官员们开始把控对教育的控制权,改变考试标准、强调散文经典。嘉佑二年(1057年),欧阳修主持贡举考试,要求考生使用古文而非骈文书写答案。在那次考试中,苏轼、苏辙兄弟及张载、吕惠卿等日后扛起时代大梁的人才大量中第。直至王安石于熙宁二年(1069年)发起大改革时,文人士大夫已经彻底占据了整个官僚系统。

庆历新政的推动者们在获得政策制定的权威性的同时,也赢得了在文化圈内确定典范的能力。与庆历改革者们相差了两辈的书法家米芾(1052-1107年)在《书史》中抱怨笔法失传正是由于世人对同时代政治领导者的追捧与模仿:

“宋宣献公绶作参政,倾朝学之,号曰‘朝体’;韩忠献公琦好颜书,士俗皆习颜书;及蔡襄贵,士庶又皆学之。王文公安石作相,士俗亦皆学其体。”

倪雅梅指出,对士大夫文化影响最大的改革家是欧阳修。欧阳修在青年时代以唐代文学家韩愈(768-824年)为榜样,深刻认同其对直言不讳的“古文”风格及儒家价值观的推广,与当时的其他文人一道加入了古文复兴运动(于是就有了上述发生于嘉佑二年的科举改革)。欧阳修在艺术方面的品味在士大夫的圈子里广为流行,并盛行至今。他和他的朋友圈坚持三个标准:非职业美学观、选择典范时风格与人格的同等重要性,以及对金石学的研究。尤为值得注意的是,第一点的用意是谴责由皇家支持的王羲之书法典范,批评王氏书风过于熟练油滑;第二点则是规劝文人根据自己的性格来选择艺术典范。对于颜真卿的书法,欧阳修的评价是:“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。”

右为《兰亭集序》(局部,唐冯承素摹本,北京故宫博物院藏)

对于欧阳修及之后推崇“古代”儒家价值观的文人士大夫来说,颜真卿令人钦慕的另一个重要原因是他自己也是“复古运动”的参与者。在仕途早期,颜真卿结交了萧颖士、李华、元结等志同道合者,他们一致反对过度的语言修饰和含义模糊的宫廷诗歌,通过提倡古文,发起了弘扬儒家道德观的复古运动。

因此无论是其忠毅的人生经历还是儒家道德观念,都让颜真卿成为了宋代改革派文人表达敬仰之情、援引为人生榜样的最佳候选人。这种观念逐渐从政治领域溢进文化领域,形成了某种针对皇家品味的对抗力量,正如倪雅梅所说:

“书法正是一种有关个人笔迹的道德与政治意义上的古老信仰。因此,他们渴望将自己的书法领袖与皇家的选择进行竞争。王羲之是世袭的贵族和修道之人。他的书法风格没有朴素、庄严的儒家品德,但是有很自觉的表达力与创造力,并且被许多皇帝推崇。然而,改革者们不可能将这种属性的风格运用于政治意图。他们的领袖候选人必须是一个靠才华和教育登上历史舞台的人。这个人的一生都要致力于维护思想与行动的儒家传统,并且要以庄重强劲的书法风格在当时闻名于世。他们所选择的这个人就是颜真卿。”

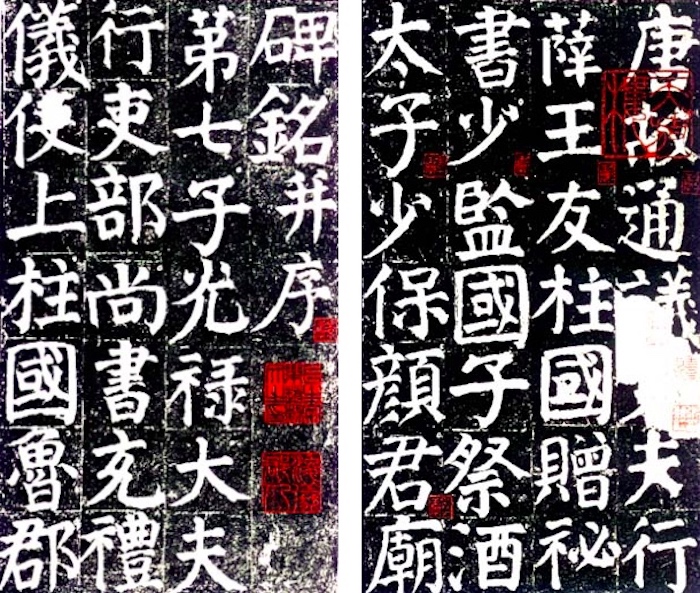

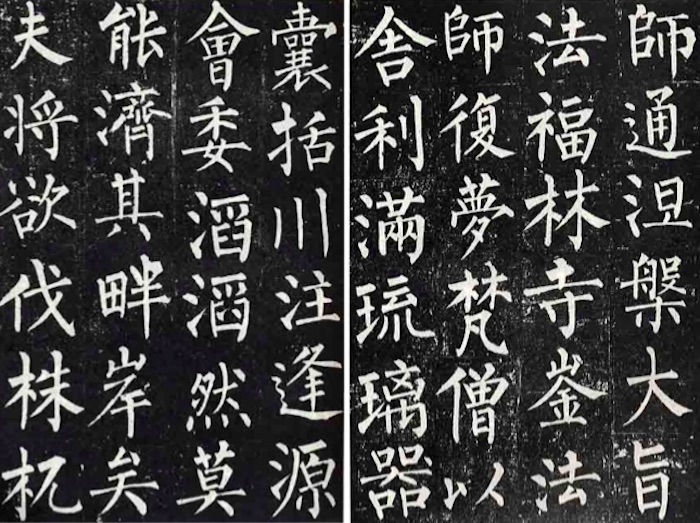

“颜体”的诞生:从道德楷模到审美典范

我们所熟知的“颜体”,其实指的是颜真卿晚年作品中的书法风格,如《麻姑仙坛记》(771年)、《李含光碑》(777年)和《颜家庙碑》(780年),其中《颜家庙碑》被公认为颜真卿楷书的最高峰——作为他存世最晚的纪念性碑文,这件作品体现了颜体楷书风格的最后发展阶段。

北京故宫博物院藏 张玮旧藏本

倪雅梅认为,颜真卿的书法风格与王羲之的书法风格有较大的不同。王羲之的字“左紧右松”,即字体的形状倾向于左边密集右边分散。颜真卿的字则更平稳,呈现为矩形。与此同时,颜真卿在楷书风格中融入了篆书“平、正、圆、直”的特点,显示出了明显的厚重性和稳定性。

如前文所说,“颜体”得以发扬光大,不仅是因为这是一种端庄厚重的美丽字体,也因为颜真卿的思想与人品得到了宋代儒家文人集团的认可。自古以来,中国人就有“字如其人”的观念,汉代儒士扬雄(前53-18年)称之为“书,心画也”。更笼统地说,人们普遍相信,由于一个人的内在和外在是统一的,其品德便可以从这个人的外在表现来推断,比如外观、行为或审美追求。也正是因为这种观念,书法风格被赋予了道德意义,成为文人彰显道德水准、继而获得某种身份认同的重要手段。

颜真卿书法风格在宋朝文人士大夫中的复兴,始于1030年代韩琦的圈子。根据米芾的说法,韩琦的前辈宋绶有自己的书法风格,曾风靡一时,然而韩琦喜欢的是“颜书”。另一位庆历改革者范仲淹发明了“颜筋柳骨”一词来描述其好友、诗人石曼卿(994-1041年)的书法风格。欧阳修则在将颜真卿晚年楷书界定为“颜体”中扮演了重要角色。他在《集古录》中用他的书法收藏和书论来表达对宫廷支持的王羲之风格的不满及他所代表的文人士大夫阶层对“颜体”的钦佩。

“颜筋柳骨”成为对于书法的极高评价,而今人们学习书法也多从颜体、柳体入门

倪雅梅发现了欧阳修与他的文学偶像韩愈对王氏书风评价的一致性。韩愈曾说过:“羲之俗书趁姿媚。”虽然没有任何记载表明韩愈对颜氏书法有何观点,但他的确和颜真卿的一些追随者以及后裔都有来往。“欧阳修早年对韩愈文学作品的再发现,将韩愈塑造为一位作家。对欧阳修来说,韩愈对王羲之风格的非难以及与颜真卿圈子的联合,大致勾勒出宫廷支持的风格和欧阳修提倡的文人士大夫支持的风格之间的张力。”

除了将颜体作为抨击院体风格的利剑、打造文人士大夫的身份认同之外,宋代文人集团也利用颜真卿本人的品格与声誉作为党争中维护个人高洁形象的盾牌。众所周知,北宋时期的种种政治改革伴随而来的是连绵不断的党争,当全面信赖并支持王安石变法的神宗(1067-1085年在位)在位仅18年突然驾崩后,一直以来暗潮涌动的党争愈演愈烈,持续了40年之久。元祐元年(1086年),旧法党元老司马光出任宰相,诞生了宣仁太后和司马光撤废新法的政权,史称“元祐更化”。

然而此时,新旧法两派已经势不两立,旧法党阵营内部也已四分五裂。以苏轼的遭遇为例,虽然同为旧法党,苏轼、苏辙同程颐水火不相容。程颐得到宣仁太后赏识,当上了少年皇帝的侍讲,红极一时,就恶意批判翰林学士苏轼。苏轼生性耿直,直言不讳,遭太后嫌弃,再次被贬作杭州知事,下派地方。后虽被召回出任礼部尚书,但当太后去世、哲宗(1085-1100年在位)亲政后,新法党再度掌权,苏轼又被流放到了海南。徽宗即位后虽然获得了赦免,然而他的健康状况已经非常糟糕。建中靖国元年(1101年),苏轼在返回开封的途中去世。

【美】伊沛霞著 韩华译

理想国/广西师范大学出版社 2018年8月

早在庆历新政时期,最初的改革者们就要应对“结党营私”的指控。为此,欧阳修上书《朋党论》,驳斥保守派的攻击,辨称“朋党之说,自古有之,惟幸人君辨其君子、小人而已”,小人并无朋党,君子才有,因为君子坚持的是道义,履行的是忠信,珍惜的是名节。志趣一致的君子能够为国家建设发挥作用,观点相同更能共同前进,始终如一。

不过庆历新政终究因为反对者批判改革者们的党派主义没能有效推进下去。倪雅梅认为,欧阳修在党派主义问题上的不愉快经历,或许可以解释他对颜真卿的推崇:因为颜真卿是忠义君子的完美典范,是被公认的忠诚的殉道者,他以个体来反抗某些臭名昭著的权臣,与此同时对帝王和皇权保持忠诚。“也许欧阳修抬高颜真卿的原因之一正是为了控诉‘党派主义’。”

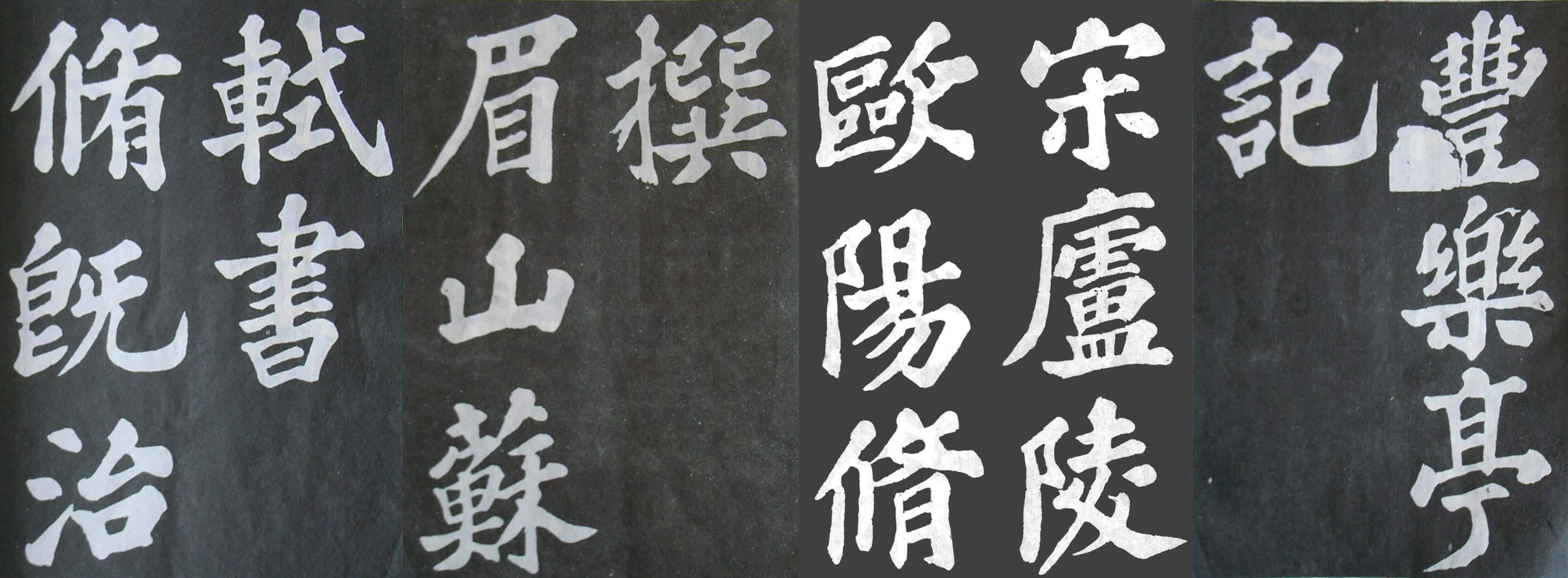

元祐六年(1091年),苏轼抄写了恩师欧阳修的《丰乐亭记》。值得注意的是,他特别使用了颜真卿的《鲜于氏离堆记》(762年)的字体风格。在《鲜于氏离堆记》这篇碑文中,颜真卿描述了好友鲜于仲通的开明政绩,苏轼因此利用颜体在《鲜于氏离堆记》和《丰乐亭记》之间暗暗构建了一种联系,以强调欧阳修和鲜于仲通一样,同样在全国范围内享有“良吏”的美誉。欧阳修陷入朋党之争,苏轼则因所谓的讥讽时政的言论而受到朝廷监察御史的迫害,于元丰二年(1079年)卷入乌台诗案,并于次年被贬至黄州。倪雅梅认为,苏轼之所以选择颜真卿《鲜于氏离堆记》的风格抄写欧阳修的《丰乐亭记》,不仅是用颜真卿和鲜于仲通的忠诚来维护老师欧阳修的形象,也是对于自己“不忠”指控的辩护,暗示保守派改革家的政治和文化理想。

于是在韩琦、蔡襄、欧阳修等庆历改革者之后,苏轼成为最积极采用颜真卿风格的文人士大夫。在他们的大力倡导下,学习颜真卿风格成为一种普遍接受的,甚至社交礼仪中必须的文化追求。

成都古籍书店出版的宋代拓本

“尊颜贬王”的背后:《祭侄文稿》与安史之乱的时代美学

我们最后需要解答的一个问题是,宋代文人为何“尊颜贬王”?针对这个问题,倪雅梅通过分析《祭侄文稿》的美学价值来进行了详细的阐释。

安禄山自幽州起兵叛唐仅仅13天后,他的部队便洗劫了洛阳。叛军一路向南,在河北境内的各个郡县几乎没有遭到任何官方或民众的抵抗。叛军西至平原郡,避开了颜真卿的严密防守,直达颜真卿的堂兄颜杲卿任太守的常山。由于事出突然,颜杲卿一时无法组织抵抗力量,只得假意顺从。天宝十五年(756年)初,颜杲卿设计瓦解了叛军对通往河北的要道土门的防守,河北17个郡同一天内归顺朝廷。得到河北有变的消息,安禄山立刻回师洛阳,向常山郡发起进攻。在6个月的持续战斗后,常山郡陷落。颜杲卿和他的儿子颜季明均被砍杀。

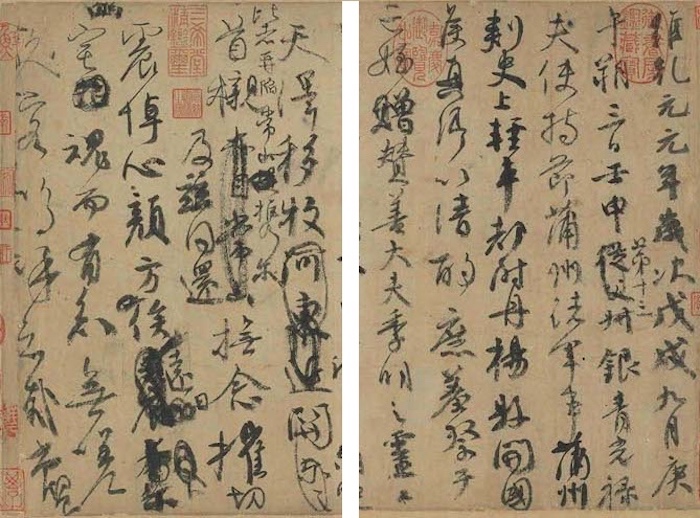

安史之乱结束后,颜杲卿另一个还活着的儿子颜泉明从叛军的狱中释放,回到洛阳寻回父亲的尸骨,安葬于长安的家族墓地中。颜泉明同时带回了弟弟颜季明的头骨。颜真卿在侄子颜季明的头骨被带回长安埋葬之前,写下了一篇悲愤激昂的祭文,即《祭侄文稿》。在《祭侄文稿》的开端,文字是平静、易读的行书,但随着祭文的展开,书写笔画开始变得急促,出现了涂改的痕迹,到了最后几行已经是潦草的草书了。

如果我们从外行的角度来看,《祭侄文稿》其实严格意义上并不算是一件艺术作品,而是一篇葬礼上用的草拟的发言稿,并没有艺术化的处理。但北宋文人仍然认为《祭侄文稿》有着极高的艺术价值,如黄庭坚(1045-1105年)所说:“鲁公祭季明文,文章、字法皆能动人。”

一组中国书法鉴赏领域常出现的术语可以解释《祭侄文稿》的艺术价值为何被抬到如此高的程度——“巧”和“拙”。这组相对立的概念至少可以追溯到汉代。成书于公元1世纪的《说文解字》将“拙”定义为“不巧也”。然而值得注意的是,在儒家的观点里,笨拙是一种真挚、淳朴的美德。唐代的书法论著中,“巧”和“拙”作为书法评价的美学术语被广泛使用。虞世南在《书旨述》中赞美了两位古代书法家邯郸淳和曹喜“巧拙相沿”。窦蒙在为其弟注释的《述书赋语例字格》中,将“拙”定义为“不依致巧曰拙”。

因此在书法鉴赏领域,“巧”和“拙”的褒贬寓意形成了某种反转。“巧”,指的是笔法、结构和章法方面有严密的事先计划和意图;“拙”,指的是毫无预先规划的操作和书写元素的直接表达。前者多为侧峰用笔,是人造的、机械的、违反自然界规律的;后者多为中锋或正峰用笔,是自然的、有机的、顺应自然界法则的。在《祭侄文稿》中,颜真卿使用的正是中锋用笔,因而得到了儒家文人的认可。

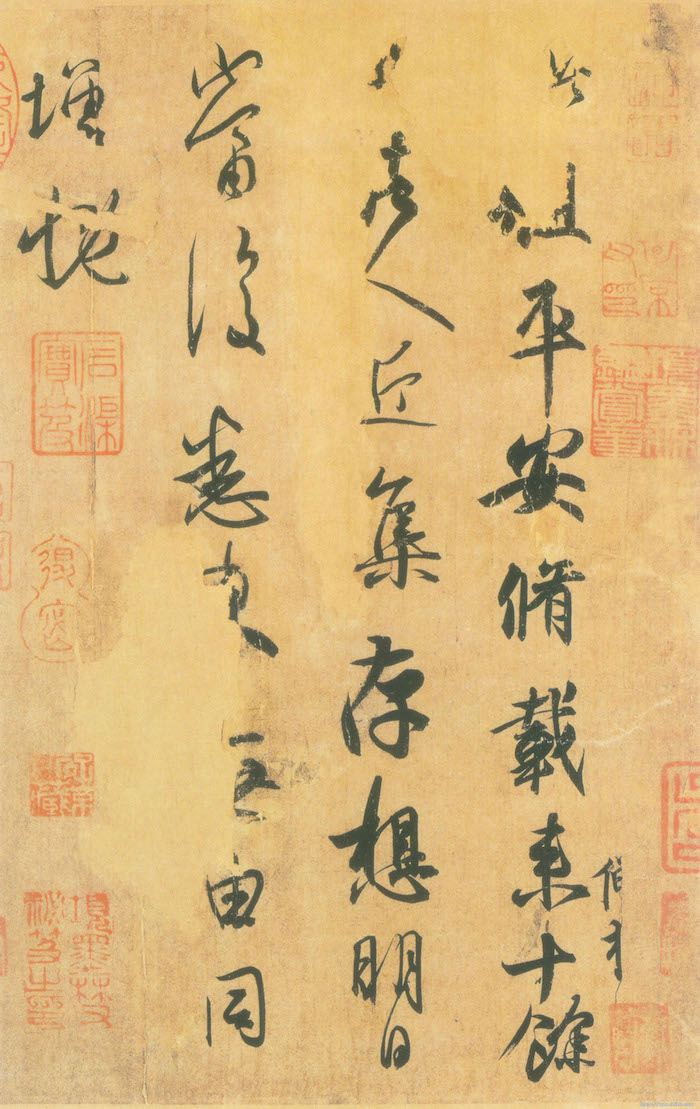

如果将王羲之的《平安帖》和颜真卿的《祭侄文稿》做对比,两者的“巧”和“拙”在宋代书法鉴赏家眼里一目了然。“就技巧而言,王羲之的这件作品用的是侧峰,在充满道德感的儒家美学领域中,是‘方’和‘巧’;颜真卿的作品用的则是中锋,是‘圆’和‘拙’。由此推出,从儒家改革者的角度来说,王羲之的风格尽管精致复杂、技巧娴熟,仍然是精于计算并且表现欲强的,因此是庸俗的。所以它是宫廷支持的艺术的人工形式和空洞表达的一个缩影。反之,颜真卿的书法行为缺少对感官表面的吸引力,却是一个人善良品德的纯粹表达和自然流露。”倪雅梅写道。也就是说,正是因为《祭侄文稿》朴实无华的“拙”,让它在宋代文人心目中反而具有了更高的价值。

双钩摹本,台北故宫博物院藏

当然,宋代文人“尊颜贬王”也和宋人对王羲之和颜真卿所处的历史背景的理解有关。王羲之的《兰亭集序》描述了贵族们在大自然中的诗酒交游及其对游乐的反思,它的“巧”,也是应和了东晋的时代之“巧”——那是一个由谋士、清谈、炼丹术士和天才艺术家构成的时代,华贵有余,踏实不足。然而颜真卿所处的安史之乱,却是一个爱国、真诚、庄严的时代,山河破碎、生离死别,更能凸显出一个君子的浩然正气和铮铮铁骨。《祭侄文稿》的“拙”,因此也是安史之乱的时代美学。

历史证明了,宋代文人集团在和皇家的这场“品味之争”中逐渐占据上风。在北宋初年皇室编纂的《淳化阁帖》中,不见一件颜真卿的作品。在1030年代至1040年代,改革派文人开始研究颜真卿的风格,并收集、汇刻他的作品。不久之后,內府就开始收藏颜真卿的作品,将1080年间一度由安师文收藏的所有颜真卿的信件、草稿全部收入囊中。1120年,为内府收藏编修的书法目录《宣和书谱》开始使用改革者们对颜真卿的评价。1185年,皇室汇刻的书法丛贴中第一次出现了颜真卿的作品。到北宋末期,內府已经收藏了28件颜真卿的作品,包括《争坐前贴》《争坐后贴》《祭侄文稿》等名帖。1120年左右,由徽宗主持的《宣和书谱》编纂完成,其中关于颜真卿的记载多为对改革派文人的观点的杂糅,表明了皇室在很大程度上接受了庆历改革者们对颜真卿的评价。南宋末年,颜真卿“品行中正的儒家殉道者”的形象已经完全被固定下来,并深刻影响了世人对其书法风格的评价。颜氏的“中正之笔”于是成为楷体的典范,流传于后世。

至于当下,《祭侄文稿》被认为是国破家亡时忠义文人的啼血之作、民族气节的强力表达,在被送出国参展时唤起了人们深切的爱国情绪,再度提醒我们文化与政治之间隐秘却不容忽视的勾连。当然,这就是属于我们这个时代的,另外一个故事了。

【美】倪雅梅著 杨简茹译 祝帅校译

凤凰文库/江苏人民出版社 2018年10月

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论