大公司,这个人类文明史上最高效的先进组织,在跨越了血缘、地缘、种族之后,正试图跨越性别取向的障碍,成为了文化包容的先锋。在这个新的时代,除了新技术的创造者和制度的创新者,大公司又奋力践行文化再造。

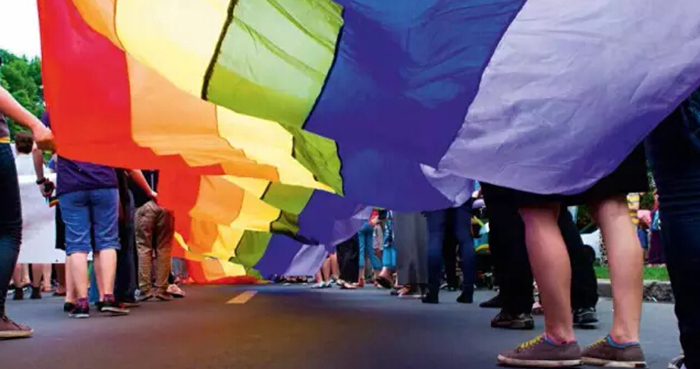

LGBT 是女同性恋者(Lesbians)、男同性恋者(Gays)、双性恋者(Bisexuals)与跨性别者(Transgender)的英文首字母缩略字。1990年代,由于“同性恋社群”一词无法完整体现相关群体,“LGBT”一词便应运而生并逐渐普及。在现代用语中,“LGBT”一词十分重视性倾向与性别认同文化多样性,除了狭义地指同性恋、双性恋或跨性别族群,也可广泛代表所有非异性恋者。

我们身边有众多这样的群体,但公众几乎对他们一无所知。在职场上,他们是被称作“隐形人”的群体,可能遭遇有意识或无意识的歧视,面临各种场合的突如其来的尴尬,面对晋升也许需要付出更多的努力。

现代社会,公司这种原起为经济行为的组织,正日益壮大,有学者称,它甚至有可能成为最终取代国家的人类组织形式,可见公司的先进文化在现代社会所承担的责任和使命。GQ记者采访了一些 LGBT包容政策相对成熟的公司,了解它们的运行机制和文化氛围;也采访了刚开始在中国建立 LGBT相关组织的公司,它所面临的困难与阻碍;还有一些为推行企业包容政策而不断努力的个人——他们可能是企业高管、公益组织负责人或是普通的雇员。大公司是 LGBT群体借以创造历史的权利和通道,也成为中国 LGBT活动的重要起点。

2015年5月22日,爱尔兰就同性婚姻合法化举行全民公投,成为历史上第一个通过全民公投取得同性婚姻合法化的国家,这是爱尔兰的一小步,却是人类文明的一大步。GQ六月刊谨以此稿向一切致力于推动人类文明前行的力量致敬。

LGBT:性别认同与公司文化

上海外滩茂悦大酒店2层的宴会厅里所有人都穿便服,只有 Chen Calvin穿了正装,西服的左上衣领别着一枚彩虹旗胸针。他马上要进行一场演讲。这是一家全球五百强企业的中层经理培训会议,有该企业来自世界各地的200多名雇员。在此之前,一位非洲裔美国人和一位墨西哥裔分享了少数族裔在职场中碰到的问题与困惑,一位女性雇员则谈论了关于女性权利平等的议题。Chen Calvin第四个发言。

“不知道会发生什么。”他用力地嚼着一块手指饼干。

五分钟之后,在所有人面前,他第一次分享了自己作为同性恋者的经历。这些经历包括他童年的探索、职场的体悟、他所受到的指责或是帮助、让他感激的与偏见作斗争的对他关怀备至的人。在一组马丁·路德·金演讲式的排比之后,他结束了演讲。

这让他在随后的鸡尾酒晚宴上成了明星。人们聚在他周围向他表示祝贺,称赞他的勇气,他不断地被拍肩、握手或是合影——善意既来自对同性恋者较为友好的欧美国家的同事,也来自一些还不是很友好的亚洲国家同事。还有一些早已知晓的中国同事和朋友站在一边,举杯遥祝,他们帮忙拍下了这段演讲的视频。在酒店大堂的那段时间,也许是他能感受到对待同性恋者的善意最多的时间。

这种善意来自于公司文化的影响。在全球,除了这家全球五百强公司之外,IBM、高盛、苹果、谷歌、安永等大公司都在为LGBT(同性恋/双性恋和跨性别)人群提供平等的机会。在美国,如果说过去企业不断推进 LGBT群体包容问题是一种冒险,那么如今的情况已经发生了扭转。沃顿商学院高管培训项目授课人马里奥·穆萨说:“我认为行动不够快才真的有风险。”

类似的行动在跨国公司的中国分部也逐渐建立起来,IBM和高盛等公司成为领先者,他们在2011年以前建立了公司内部的LGBT权益组织,保证同志雇员以及其伴侣在同等条件下,可以享受到平等的福利。但这样的企业还不够多。

出了酒店大门等出租车时,我听到了同一个公司的同事并不友好的言论。当时,酒店内依然有着欢庆的气氛。那个场景就像是大企业里的 LGBT群体在中国的现状,企业想建造一栋理想的乌托邦大楼,但出了大门,还得面对1月中旬黄浦江上吹来的寒风。

在上海陆家嘴一栋高层公寓的床底,Chen Calvin有一个上了锁的袋子,其中有一本日记本,记录了他从小时候开始对自己人生的探索。

他出生在中国西南四川省的一个小县城。他第一次发现自己受同性而非异性吸引是4岁的时候,后来对这种状态有了“同性恋”的认知是在8岁。在他10岁的时候,他意识到这一生如果想要把自己的身份公开,会有重重高墙需要突破。于是从14岁开始,他把大部分的时间都用来探索同性恋者的世界。

那个年代使用最多的是 QQ和BBS,通过搜索昵称关键字,在14岁到19岁之间,他与300多位同性恋者建立了联系。“全国各地都有。有时候是我去,我要到成都才能见得到,因为他们只能到成都,不能再往县城里面走了。那个时候成都到我们县城得四五个小时。”他说。他碰到了各式各样的人,给他寄钱的,提出给他钱出国留学的,写血书的。还有一次,一个人从瑞士的苏黎世几经周折来到了他的县城。

“我母亲只觉得我是一个叛逆的小孩,却从不知道这是我对自己身份疑惑的探索。”在16岁那年,一个人第一次坐火车从重庆到北京见网友,他身上只有两百多块钱,不懂怎么买票,也没有座位,一路上没有睡觉。到了北京,他在王府井一个旅馆的地下室里跟网友住了一晚,当晚他就说:“我很抱歉,我真的不是我想的那么喜欢你。”之后网友悄悄走了,只给他留了一张纸条:今晚的房费我已经结过了。他早上醒来,茫然地站在王府井大街上。

在他家进门处的墙上,有一张很显眼的照片,是上大学时去纽约照的。身边的朋友提供了他经费,他借参加一个大学生跨国交流活动的机会去了纽约。在纽约的10天里,他参观了卖情色书籍的报刊亭,去了二三十家gay吧,以平均每天两家的速度席卷曼哈顿。回来之后,他写了一本10万字叫做《纽约十日,帅帅的他如风飞逝》的情色小说,在天涯上火爆地连载了起来——这本小说的打印本也被埋在了床底下上锁的袋子里。

“既生出如此多的精力拼命获取认同,我自然无意识间忽略了学业。”Chen Calvin说。

对于这段时光,在英文演讲中他提到:“请姑且想象随后我将如何更加辛劳拼凑修补,煞费苦心才将前路铺就,通往成为现在公司商业之才的目标。”

他高中复读过一次,后来去了重庆的一所大学。毕业之前,他做过快消品的生意,在市区拥有一整层楼700平米的使用权。这个生意后来成为了一种类似于传销的模式,他有300个下线,连他的老师都被发展进来了。“毕业答辩的时候看到他们坐在下面,觉得这个场合真是又庄重又好笑。”他说道。

然而他想进大的公司,接受更正规的商业训练,那里对他来说会是个全新的世界。23岁时他来到北京,面试前因为低血糖在大街上昏倒,短暂地失忆,去医院缝了7针。贝塔斯曼是他去的第一家公司,做电子商务主管,后来又离开。他认为自己应该到更大的公司,过那种白天在上海,晚上就飞到了纽约的生活。于是他重新进入了一个校园招聘的流程,进入了这家在全球拥有几十万员工的跨国公司。

2014年12月30日,在上海安达仕酒店,正在举行第七次上海同志商务人脉酒会,这是由一个面向中国的男女同性恋职场人士的非营利性活动,你很容易就能发现上海各大律所、会计事务所、金融机构或是咨询公司雇员们的身影,他们喝着酒,互相交换着名片,一些人有着惊人的Title,也有一些只是最普通的雇员。

在一个大多数人都是异性恋的公司里,人们很难理解LGBT群体那种彻底的孤独感。与同样是大公司多元化对象的女性或者少数族裔不同,LGBT群体并非生来就可以与同类聚在一起。中国,更多的时候,根本没有人在意这个群体的存在。

这里也许是少数能够不需要使用谈话策略掩盖身份的场所。一个跨国公司的人力资源部经理告诉我,他在美国待了六七年,大学里学的就是人力资源,其中很重要的一项内容就是职场平等——其中包括少数族裔、残障人、女性以及性少数群体。但在回国之后完全派不上用场,甚至在面试的时候,当时国内人力资源的面试官就问:“结婚了吗,有小孩了吗,为什么不结婚?”后来有一个人直接问:“你是GAY吗?”

这让他哑口无言。“这里基本没有隐私的概念。他们觉得这是个人信息,你为什么要隐瞒?”

在美国,LGBT组织存在于很多大学里,很多人会选择公开,只是回国工作了反而要重新考虑这个问题。“就像是挣脱某种枷锁,以为能享受自由之后,又被重新戴上了。”他通常跟同事保持一定的距离,不会跟他们谈论私生活,有时候也会有人来问,“我只能严肃地保持一定的距离,就没有人敢来问我。”

在2013年7月,爱白文化教育中心发布的《中国性少数群体职场环境在线调查报告》中显示, 47%的受访者在职场完全不公开其性倾向,只有6% 的受访者是完全公开。近半数的受访者表示,他们非常努力去隐藏自己的性倾向,那些还没在职场内公开身份的人最害怕被人说三道四,担心同事因为性倾向而疏远自己。

比起在私营企业或跨国公司工作的LGBT群体,在国企工作的人对在职场公开身份觉得更加不自在。32岁的李梅在上海一家国企工作了十年,“一个男生没有女朋友可能还好,但如果一个女生三十岁还没有男朋友,大家会觉得,你是不是有什么问题?”她所在的国企岗位,年纪在40岁以上的人很多,如果公开了——她考虑的不仅是自己的问题,“他们会不会觉得很难受?”

她不得不面临的另外一个问题是,如果想去竞争一个职位,那么她的对手会拿这块来做文章。她说:“如果我跟一个有孩子、结了婚的女同事竞争,我的竞争力会非常小,除非我去别的行业。”这也被归为“薰衣草天花板”(Lavender Ceiling)的一种,是指在职场上,由于性倾向或者变性而受歧视并导致晋升受阻的现象。

这也是大多数职场人士选择不出柜的原因之一,尽管不出柜会有一些不便,但出柜也许会面临更多的麻烦。Shawn在一家跨国公司的大中华区工作,当他向领导和同事出柜时得到了他们的支持,“他们当时都表示很赞成。”但之后他发现,有同事会在背后拿同性恋身份开玩笑,自己也被排除在一些集体活动之外,最令他担忧的是,老板在很多工作机会的选择上将他排除在外,“表达态度和真正接受是两回事,”他说,“很多人会因为表达自己宽容的观点而支持,但当事情真的发生在你身边的时候,情况就完全不一样了。”

“所以在职场上,你可能需要比直人更加努力,”Titan在一家会计事务所工作,“只有当你晋升到足够高的位置的时候,你才能承担起出柜的后果。”他现在作为一位中层管理者,觉得不出柜可能是一种很不职业的做法,“我是不是有责任跟我的团队说清楚这一点。”

他也是在这个酒会上认识了Chen Calvin,虽然他自己在公司并没有太多推动LGBT群体平权的行为,“我并不认为我自己是个运动家,至少在这个阶段。首先,我把自己做好。”但他觉得 Chen Calvin在做一件“很了不起的事情”,在将来的某个时刻回过头看,这也许会是一个相当重要的起点。

Bob之所以认识 Chen Calvin是因为坐在同一间办公室里,工位离得近,偶尔打个招呼。“其实那时候我们并不是很熟。”直到有一天,公司组织去黄山旅游,他们俩是大巴车上的邻座。

Bob问:“你有女朋友吗?”

Chen Calvin回答:“为什么要有女朋友呢,我想有一个男朋友。”

Bob说:“没事没事,我的意思就是说,你有没有另一半或者有没有一个朋友。”

Bob后来就成为了他的支持者之一。“我当时还是很自信的,”Chen Calvin回忆他的出柜经历,“并不是每个时候都有这样的状态,只是那个时候,我就觉得想这么说。本来我还是一个少数群体,但说完好像他反而变成一个弱势群体了。”

“由于同性恋这个身份,让我从小有了一些触摸世界的砝码。假如我是个异性恋,要约女生,到处都可以约,触手可得。但是同性恋没办法,你只能把这个手伸得无比的长,所以才天南海北。”他说,“但并不是所有这个群体里的人都有过这样的经历。”

他在职场中发现了更多和自己一样的人,也了解他们身处的环境。虽说职场文化来源于社会,但他在美国大公司的包容政策中发现,职场的文化同样可以影响社会。

在2013年之前他从没听说过公司会有保障LGBT权益的组织,在目前的社会环境里以这样公开的面貌出现似乎是件不可思议的事。直到2013年1月,他在公司的内部网站上——因为是跨国公司,内部网站错综复杂,每个门类下有各种各样的子门类,在一个企业多元文化的门类下,发现了被称为 GLBTA(The Gay,Lesbian,Bisexual,Transgender & Ally)的组织。

这个组织的含义就是LGBT群体和他们的支持者(Ally)。“这是一种很高明的手段,如果仅仅是 LGBT群体参与,就相当于变相出柜了,”他说,“但同时开放给支持者,就意味着直人也能参与。”

他尝试着给总部的GLBTA发了封邮件。对方很快回复他,你可以来美国参加9月份的一个峰会——他被告知是第一个从中国去联系他们的人。

但一个棘手的问题是,费用的支出需要领导审批。“要部门领导同意,这不是逼着我跟老板出柜吗?”他琢磨了很久说辞,跑去老板的办公室说:“我们公司有一个 GLBTA,是同性恋、变性人和双性恋及他们的支持者的组织。现在他们在美国有一个峰会,我之前表示过要支持他们,所以他们需要我去参加活动。”

他着重强调了那边“需要”,当时他想如果老板不同意,也许可以让总部直接赞助,或者可以找到美国的作为Ally的大老板,写一封邮件提名让他参加。结果老板秉着职业的态度,把申请抄送了更大的老板。令他意外的是,恰好这个大老板之前和他打过交道,与他互相欣赏,所以就批准了他去美国的行程。

在美国亚特兰大的三天,他发现在印度、菲律宾都有了一个分会,他仅仅作为中国的一个类似观察员身份的代表来参加。但他被当时的场面所感染,所有人都在谈论这个也许在国内只能私下交流的议题,“到处都是高管,非常高的高管,都在支持和参与这项活动。”他当时一激动,在国内项目组的小群里就对同事出柜了。

虽然是跨国公司,但国内的氛围还是严谨和保守的。他的公司有很多国企的客户,需要考虑他们偏传统的观念;员工的态度也不明朗;国内更是缺乏作为支持者的高管,“我去找几个HR的头儿,管理层都很忙时间很难约,我在公司的资历也不足以和他们平起平坐沟通无碍。”但他们也不会明确反对,因为毕竟是公司全球的文化。

“我们暂时作为一个灰色地带出现,现在的成员都是我公司里的朋友,大概有20多人。”他说,“出柜以后,他们很支持我,也支持这个群体,这样他们就成为其中的一员。”

现在,在员工的邮箱配置选项中,会有一个选项是问你愿不愿意接收来自GLBTA的相关邮件。他最后发现在中国区,总共有304个人选择了愿意,于是他会定期给他们发送本地的活动通知和一些有关的新闻。一段时间之后,有5个人发邮件声称并不想收到这样的邮件,请停止发送。“这种情况就是他们已经非常反感了。可能是当初不小心勾选的,那我就帮他们退订。”Chen Calvin说,“还有一部分人的心态是类似于误打误撞勾选了,但收到就收到吧,反正我不参与就行了。他取消那个勾选还挺麻烦的。”

就在Chen Calvin去美国回来一个月之后,由高盛集团和IBM赞助,非营利组织香港社商贤汇在上海发布了一本针对中国内地企业的职场手册:《为中国同志雇员创造共融工作环境》的雇主资源指南。

大公司似乎成为了支持LGBT平权的先行者,早于政府机构,甚至早于公众意见。它成为了一种文化潮流的先锋,尽管这种潮流里夹带着资本敏锐的嗅觉和个人主义的伸张。它在被证明是人类史上最高效的跨越血缘、地缘、种族的经济组织形式之后,似乎连性取向都可以跨越。

“作为一家咨询公司,我们唯一的资产就是人。”贝恩公司全球副董事许喆说。“我们最关心的就是个人的发展。”贝恩公司在1992年就成立了 LGBT 的组织,对 LGBT群体有着相当完善的福利制度。

在贝恩公司中国,医疗保险对员工和员工的家人同时有效。“比方说我跟我的伴侣,我们是在美国结婚的,我的保险也涵盖了他的,你会看到全部都是记在我名下。”他递给了我一张保险的复印件——上面两个人的性别都是Male。

在贝恩,他们的LGBT社区被称为 BGLAD,这个内部组织有4层会员,按照每个人不同的意愿进行了区分。LEVEL 1是完全出柜的,对公司内部所有人公开,或者至少不会主动去隐藏;LEVEL 2在公司里不一定是完全公开的,但是你是这个组织的会员,这个组织内部都是知道的;LEVEL 3是这个组织内部也不一定知道的,只是组织的负责人会知道。他们并不会参与LEVEL1、2的活动,但愿意收到这方面的邀请和交流;LEVEL 4是非 LGBT群体的同事,却是 BGLAD的支持者。

除此之外,他们每年的活动也有很清晰的层次。全球的层面是每两年的峰会,由公司组织并承担费用,贝恩BGLAD的成员飞到一个地方,在两三天的时间里分享议题和经验。第二在地区层面上主要涉及招聘,会针对学校的LGBT学生,通过特殊的渠道,帮助他们做职业上的准备。“对我们公司来说招聘是最大的做广告的机会,我们平常不做广告。”许喆说。他们今年在北大就搞过一次小范围的分享会。第三在本地层面,同事之间会相互聚餐交流,资深的雇员也会给新人雇员一些经验指导。

这些指导可能包括,当客户是一个结了婚的中年人,有家庭有孩子,你们关系都处得很好,他周末打算在家里搞个小party,想邀请你把你太太一起带来。这在职场上无疑是很尴尬的情况,你要怎么职业地去处理?

“如果我的一个客户明确说我的这个企业是歧视LGBT的,我们公司是不会跟他合作的,在这一点上贝恩是很有原则的。”许喆说道。“说实话,我在自己工作中还真的没碰到过这种事。

他希望给员工传达一个信号,我们公司是先驱者,我们愿意走在前面并且独树一帜。“我们是很优秀的人,只有优秀的人才能引领这些思维改变,我们希望去创造这样一种文化。”

在之前Titan的身上似乎也印证了这一点。“性别取向上的冲突可能只是文化冲突的一种。因为我本身是上海人,所以说,最直观的另外一个文化冲突,就是上海人跟外地人之间的冲突。”在他带领团队工作时,会面临因不同因素导致的文化冲突:学历、家庭甚至小到说话的方式。每个人都可能是少数群体里的一员。

“但我现在觉得可能自己拿到了一份人生的礼物,正因为我自己本身是特殊群体的一员,所以我特别能理解少数群体面临的压力,我更容易去理解别人,处理好团队的工作。”Titan说。

“这似乎又证明了一个恒久的观点,”安永全球公共政策的副总裁贝斯·布鲁克(Beth Brooke)在接受采访时说——她在2011年出柜,2014年与伴侣在纽约完婚。“如果有更多的人听到、看到和了解到一个组织内部的情况,这里的文化变迁就发生得越快。发声是其中一个重要部分,因为人们不但聆听大家在说什么,还会注意到什么情况得到了默许。公司不去纠正一些行为,便被认为是默许。”而安永在亚太区的LGBT及盟友组织Unity也在今年2月份正式宣布成立。

公司有时会与我们所追求的某些社会价值背道而驰,因为公司需要回报那些投资者。但公司有时又会重新扮演起文化再造者的角色——同样是因为公司需要回报投资者。

爱白文化教育中心通过对两千多个样本调查显示,45%以上的受访者认为,他们在隐瞒“同志”身份上浪费了大量精力。而英国争取同性恋者平权的组织Stonewall调查显示,在工作环境中隐藏性倾向,会削减高达30%的生产力。

“公司是一个商业组织,目的肯定是要盈利,如何让公司更有生机和活力,那么很简单,就是让每个人能够发挥自己的潜能。”IBM LGBT项目负责人Jimmy说。

IBM的EAGLE(Employee Alliance for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Empowerment,同性恋、双性恋、跨性别员工联盟组织)是世界上最大的LGBT员工网络组织。目前EAGLE在全球有近50个群体,共1000多名成员,覆盖了IBM的所有地区。

IBM所推行的LGBT政策,更多的是希望创造一种公平的环境,而不是特殊的照顾。

“我们需要怎样做你们才会觉得舒服?”在一次企业多元文化论坛上,一位企业高管提出了他的疑惑。

“你们怎么对待异性恋者就怎么对待我们就好了,过分的优待其实也是特殊对待。”一名拉拉这样回答,她也许代表了大多数LGBT人群的观点。

在IBM,新来的员工都要在系统中完善个人相关信息,每个人的选项都是一样的,区别只在“about you”的栏目里的LGBT选项,你选择 yes还是no,然后会被系统归入不同的档案,而不被其他人知道。除此之外,如果有员工跟EAGLE的负责人出柜,那么所有的联系将都是单线进行的。另一种可能是有的雇员不想出柜,但他希望享受平等的福利政策,比如婚假。

这时IBM有一个专门的系统,只要是大中华区的员工,可以在系统里去点击和确认身份,系统会自动把你加入平等福利政策的名单。这个系统里的数据属于 IBM系统顶级机密,全世界只有两个人知道,除了全球LGBT项目经理,只由一个身在法国的管理员在维护这些数据。

“我们其实没有严格的level制度。因为中国的文化和当前现状,我们采取比较稳妥的方式,我们现在已经有三个人公开了,每年‘骄傲月’的时候,我们会告诉大家这是OK的,如果有一天你准备好了,你可以向我们,也可以选择跟你的同事出柜。”Jimmy说,“我们的理念是要建立一个公平的环境,让大家有一天在理想状况下可以随意地表达你自己。”

除此之外,IBM还对员工进行培训,诸如采纳共融的语言,例如说“伴侣”,而非“丈夫”和“妻子”或“太太”,而且要留意,避免使用一些会疏远特定类别雇员的词语。他们甚至独创了一个逆向导师制的培训:安排一位高层管理人员接受一位职级较低的同志雇员的辅导,让高层管理人员明白同志日常所受到的挑战。

在去年的骄傲月活动里,IBM在盘古、环宇和钻石大厦分别布置了展台,挂上了代表“同性恋骄傲”的彩虹旗,最终收集到了1000多位支持者签名,在盘古大观23层的办公室里,几乎每一个办公桌上都插着一面小型的彩虹旗。而IBM的全球副总裁级别的管理人员,则会轮流担任关爱大使,在IBM内部社交平台上分享自己的感悟。

当大公司成为LGBT活动的起点,变成某种新的生存方式和文化的先驱者的时候,社区则成为了构成这种文化的细胞——个人、大公司和公益机构形成了这股潮流的主要动力。

“中国可能90%的企业都不理我们。”爱白文化教育中心项目经理黄耀华说。作为同志公益组织,爱白每年都会邀请企业参加多元论坛,定期给企业推送电子邮件,告知最新的关于LGBT的相关报道。

“目前,中国企业几乎不知道有性少数雇员的存在,更不用说要了解对他们的保障和平等权利。”黄耀华说。根据他们的一项统计,只有五家中国公司在企业社会责任报告中写明了企业的性倾向平等政策。

这种企业文化的形成有赖于整个社会文化的变迁。爱白的另外一个项目,就是跟高校老师合作,组织老师进行LGBT相关议题的培训。在学校里面举办讲座、放电影和面对面的交流——红十字会、心理学会、社会学会就喜欢去举办这样的活动。最多的时候,他们一学期去10多所学校,举办超过二十场的活动。

他们正在设计一款其实是一个角色扮演的游戏,通过扮演在职场里面的LGBT员工,跟同事和老板之间互动,主要的剧情设计依据爱白之前的职场报告得到的数据和故事,会发生一系列不同的分析和选择。

在去年,他们邀请了高盛的雇员,和即将毕业的LGBT学生交流,来了三十多个学生,加上职员,有七八十人。首先会有专门讲解的环节,再进行一个小组的分享,内容包括进入职场之后应该怎么样去处理工作,要不要出柜,出柜之后怎样利用政策对自己身份进行保护等。“社区和学校就是企业的前站。LGBT学生当然会倾向于选择更加友善的企业环境。”在黄耀华看来,首先要有个人志愿者的出现,然后会有社区大多数人的自我认同,而企业将会成为中间力量,推进所谓“粉红经济”的发展,最终才可能是政策法规的转变。

这种“粉红经济”——由LGBT群体拉动的消费潮流似乎已经到来,中国一家较大主流旅行社的卡通宣传广告传达了这样一幅画面:两个女人共用一张酒店的床,两个男人共享一个被窝:“带你的gay蜜去游香港,”宣传语说,这样可以享受500元的优惠。美国著名的珠宝首饰公司蒂芙尼(Tiffany & Co.)则最新推出了同性情侣版的订婚戒指广告。

在粉红市场上,资本和文化也像是开始了蜜月旅行。安永管理合伙人利斯·宾汉(Liz Bingham)表示,在过去几年中,企业多元化议程已从“不妨做的好事”变成“商业的硬道理”。

根据同性恋市场投资咨询公司LGBT Capital的创始人保罗·汤普森(Paul Thompson)的数据,中国的LGBT市场达到3000亿美元,仅次于欧洲的8700亿美元和美国的7500亿美元。在他看来,“LGBT群体不但收入高,并且更愿意消费。 LGBT一般没有孩子,而且更注重事业,很多人移居到其他地方找新工作,远离家乡,住在大城市里,因为这样他们有更多的自由,而在大城市里他们也有更多的机会赚钱。就拿中国来说,在上海、北京这样的大城市里有更多的同志群体,更自由,来自家庭等的压力更小,收入也可能更高。”

2015年3月5日,Chen Calvin举行了他和成员间的第一次线下活动。在公司的一间会议室里,中午12点30分,这里举行了公司全球LGBT全员的电话会议——之前都只依据美国时间的便利,这次却考虑到了亚洲时间,放在了中午。

他给群里的304人都发了邮件,但最终到会议室的有10个人。“但我知道有更多的人是自己拨号上来听的。”这对他来说是一个很大的鼓舞,他准备在新一年里开展更多的分享会,内容并不一定只限于LGBT,比如他想让大家一起去参加一个上海哲学晚餐的活动,“我的理想是团结一帮优秀的人,做一些有意义的事情,不一定总是要谈论LGBT的身份和认同。”

“我不希望做一个优秀的同性恋,而是希望做一个优秀的人,只是这个人恰好是同性恋罢了。”

来源:智族GQ

评论